| Titel: | Beschreibung, Theorie und Gebrauchsanweisung des Batchelder'schen Dynamometers und eines Zählapparats; von Hrn. Nottebohm. |

| Fundstelle: | Band 92, Jahrgang 1844, Nr. XCVIII., S. 410 |

| Download: | XML |

XCVIII.

Beschreibung, Theorie und Gebrauchsanweisung des

Batchelder'schen

Dynamometers und eines Zaͤhlapparats; von Hrn. Nottebohm.

Aus den Verhandlungen des Vereins fuͤr Befoͤrderung

des Gewerbfleißes in Preußen, 1843, 6te Lieferung S.

216.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Beschreibung, Theorie und Gebrauchsanweisung des Batchelder'schen Dynamometers.

I. Dynamometer.

In dem kürzlich erschienenen schäzbaren Werke von James Montgomery, betitelt: „The cotton

manufacture of the united States of America contrasted and compared with

that of Great Britain, Glasgow, 1840“ ist Zeichnung und

Beschreibung eines Dynamometers mitgetheilt, welches von Samuel Batchelder, Agent der Jork-Manufactur-Com.

zu Saco, im Staate Maine, nach dem Princip des Differential-Mechanismus

construirt und namentlich dazu benuzt wurde, die zu den verschiedenen Maschinen in

Baumwollenfabriken erforderliche Betriebskraft zu ermitteln. Diese Mittheilungen

machen die Construction und den Gebrauch des Instruments vollkommen deutlich, und

nur diejenigen Theile desselben, welche entweder als ein besonderer Mechanismus

bereits bekannt und häufig angewendet sind, wie z.B. das Räderwerk zur Bestimmung

der Zahl der Umdrehungen, oder deren Form unwesentlich ist, wie die Seitengerüste

und Riemenführer, wurden darin bloß allgemein angedeutet.

Die Modellsammlung des königl. Gewerbe-Instituts zu Berlin besizt ein

vollständiges Exemplar dieses Instruments, welches von dem ehemaligen Zögling des

Instituts, Hrn. V. Brausewetter, zu Sollenau in

Niederösterreich, gebaut worden ist. Derselbe hat auch diejenigen Theile des

Instruments, welche in dem vorhin gedachten Werke von Montgomery bloß angedeutet und dem eigentlichen Wesen des Instruments zwar

fremd, aber nichtsdestoweniger auf dessen vortheilhafte Anwendbarkeit von Einfluß

sind, auf eine zwekmäßige Weise ergänzt und ausgeführt.

Das so vervollständigte Instrument ist einfach, leicht zu handhaben und dürfte

namentlich da allen andern bis jezt bekannten derartigen Apparaten vorzuziehen seyn,

wo es sich um die Bestimmung verhältnißmäßig kleiner Kräfte handelt. In der hier

ausgeführten Größe und Stärke wird dasselbe bis zu zwei Pferdekräften vollkommen

ausreichen.

Wir werden im Folgenden zunächst das Instrument beschreiben, dann die Theorie, und

endlich die Handhabung desselben beim Gebrauche in der Kürze angeben.

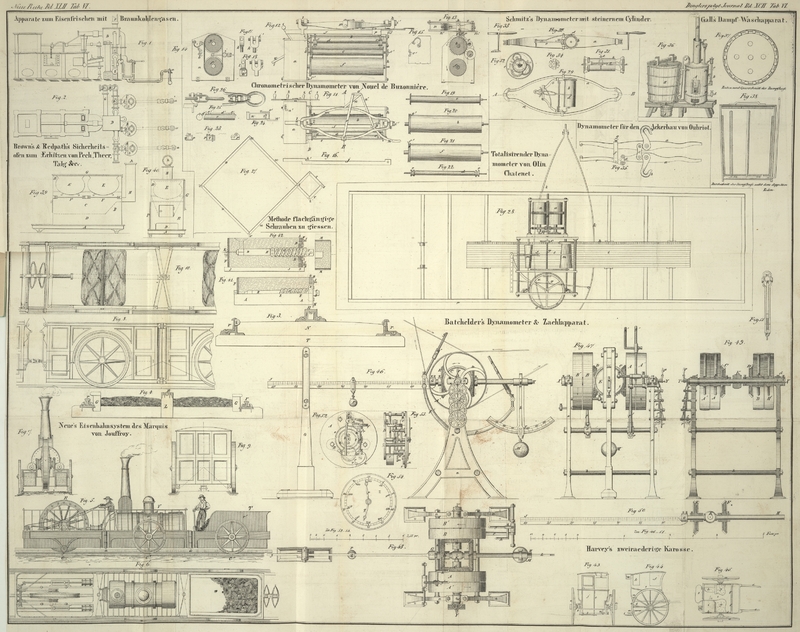

Beschreibung. Das Dynamometer mit allen dazu gehörigen

Theilen ist auf Fig. 46 in der Seiten-, Fig. 47 in der

Vorder-, Fig. 48 in der Oberansicht und Fig. 49 im senkrechten

Querdurchschnitt abgebildet. Die Figuren 50 und 51 enthalten

Details. In allen Figuren sind dieselben Theile mit gleichen Buchstaben

bezeichnet.

Das Gerüst oder Gestell des Instruments besteht aus zwei gußeisernen Seitenständern

a, welche durch drei schmiedeiserne Stangen b, b und c parallel mit

einander verbunden sind. Dasselbe wird beim Gebrauch mittelst Holzschrauben auf dem

Fußboden befestigt. Auf diesen Ständern a sind zwei

Zapfenlager d angebracht, worin die cylindrisch

abgedrehte Welle X, Y horizontal lagert. Leztere trägt

zwei Paar gleich große Riemscheiben A, A', B, B', ferner zwei conische Räder C, D, beide ebenfalls von gleicher Größe, und in der Mitte eine Welle G, H. Die Riemscheiben A'

und B', so wie das conische Rad D, auf dessen Nabe die Scheibe B unverrükbar

befestigt ist, sind lose, dagegen die Riemscheibe A und

das conische Rad C fest auf der Welle X, Y aufgekeilt, so daß leztere sich mit derselben

gleichzeitig drehen müssen.

Die cylindrisch abgedrehte Welle G, H ist in der

Verstärkung bei K mit einem Loche versehen, zum

Durchgange der Welle X, Y. Diese Verbindung muß mit der

möglichsten Genauigkeit ausgeführt werden, damit die beiden Wellen in jeder Lage der

Welle G, H mit einander rechte Winkel bilden, oder sich

genau rechtwinklich durchkreuzen. Auf der leztern Welle sind zwei conische Räder E und F lose aufgestekt,

welche mit den beiden conischen Rädern C und D stets im Eingriff stehen. Alle vier Räder sind von

gleicher Größe und haben 60 Zähne mit 3/6 Zoll Theilung.

Ehe bei einem Versuche das Instrument in Betrieb gesezt wird, liegt der Riemen der

Kraftwelle auf der losen Scheibe A', und der Riemen,

welcher um die Betriebsscheibe der Maschine gelegt worden ist, deren Kraft bestimmt

werden soll, auf der losen Scheibe B'. Zur Führung

dieser Riemen auf die betreffenden andern Scheiben A und

B, wenn der Versuch beginnen soll und zur

Zurükführung derselben, wenn er beendigt ist, dienen zwei Riemenführer f, g, h und f', g', h', welche mittelst der

Schraubenhülsen e und e' an

der Verbindungsstange c des Gerüstes a befestigt sind. Diese Riemenführer können, wie die

Zeichnungen deutlich angeben, verschoben und in jede beliebige Lage gebracht und

darin festgestellt werden, je nachdem die Stellung der zu untersuchenden Maschine, die Lage der

Hauptbetriebswelle und überhaupt die besondere Localität es erfordert.

Zur Messung der Kraft dient der an der Welle G, H durch

zwei Schrauben bei G befestigte hochkantige Arm I, G, dessen obere Kante in der verlängerten

mathematischen Achse der Welle G, H liegt. Derselbe ist

auf beiden Seitenflächen, von der Mitte der Welle X, Y

an gerechnet, in Fuße, und diese, der leichtern Rechnung wegen, wieder in 10 Theile

u.s.w. eingetheilt. Auf diesem Arme, der beim Gebrauch eine horizontale Lage hat,

ruht mittelst einer Schneide der Bügel m, worin an jeder

Seite, correspondirend mit der Schneide, ein Draht zum genauen Ablesen der

Theilstriche eingespannt ist. An dem Haken des Bügels wird das Gewicht P aufgehängt. Zu dem in Rede stehenden Instrument

gehören drei Gewichte, von 1,5 und 10 Pfd., einschließlich des Gewichts des

Bügels.

Auf das andere Ende der Welle G, H wird eine Hülse mit

dem daran befestigten eingetheilten Kreisrand L

aufgeschoben. An den beiden in der Mitte der Hülse befindlichen Schneiden hängt die

mit dem Gewichte M beschwerte Schere k frei herab. Da der Arm des Kreisrandes zur Welle G, H genau rechtwinklich steht, so muß bei einer

horizontalen Lage derselben der in der Schere ausgespannte Draht genau den

Theilstrich 0 des Kreisrandes deken. Die weitere Eintheilung des Kreisrandes zu

beiden Seiten des Nullpunkts dient nur dazu, um sich bei dem Versuche die

Ueberzeugung zu verschaffen, daß der Arm G, I von seiner

horizontalen Lage um gleich viel aufwärts oder abwärts abweicht. Das Gewicht M hat überdieß den Zwek, das Gewicht des Arms I, G zu balanciren, weßhalb jedesmal vor Beginn des

Versuchs die Hülse des Kreisrandes L so lange verschoben

wird, bis die ganze Welle I, H in Bezug auf die Welle

X, Y genau ins Gleichgewicht kömmt; dann erst wird

mittelst einer Stellschraube die Hülse befestigt. Um beim Gebrauche des Instruments

den Schwankungen des Arms I, G Gränzen zu sezen, wird

derselbe durch den mittelst der beiden Schienen v, o

gebildeten Schliz der Stüze Q gestekt und diese selbst

durch Holzschrauben am Fußboden befestigt.

Zur Berechnung der Kraft muß, wie später gezeigt werden wird, die Zahl der

Umdrehungen der Welle X, Y während der Zeitdauer des

Versuchs bekannt seyn. Zu diesem Zwek ist dem Instrumente ein Zähler von folgender

Einrichtung beigefügt.

Auf der Welle X, Y, an der Außenseite des Instruments,

ist ein zehnzähniges Getrieb mit Feder und Nuthe aufgepaßt, welches durch den

Handgriff p beliebig mit dem darunter angebrachten

Stirnrad r in und außer Eingriff gesezt werden kann. Von

diesen gleich großen

Stirnrädern mit 100 Zähnen sind 4 Stük angeordnet und an jedem derselben ist ein

Getrieb mit 10 Zähnen befestigt, welches die Bewegung auf das folgende Rad

überträgt. Jedes Rad mit dem dazu gehörigen Getriebe dreht sich lose auf einer im

Gerüstständer festgeschraubten Achse, welche am vordern Ende mit einem aufwärts

gerichteten festen Zeiger versehen ist. Außerdem ist auf der Büchse des untersten

Rades r eine Schraube ohne Ende s angebracht, welche mit dem Schraubenrade t

im Eingriff steht.

Jedes der vier Stirnräder r, welche wir nach der Reihe,

von oben an gerechnet, durch erstes, zweites, drittes und viertes Rad bezeichnen

wollen, ist in 10 Theile getheilt und die Theilstriche sind durch die Zahlen 0, 1,

2, 3... 9 bezeichnet. Werden nun die Räder vor Anfang des Versuchs so gestellt, daß

alle Zeiger auf den Theilstrich 0 gerichtet sind, so kann man nach Beendigung

desselben die Zahl der Umdrehungen der Welle X, Y

unmittelbar ablesen, wie aus dem Folgenden erhellet.

Bezeichnen nämlich n und n'

die Zahl der Umdrehungen der Welle X, Y und des vierten

Rades, ferner a, b, c und d

diejenigen Theilstriche der vier Räder, welche am Schlusse des Versuchs zulezt die

betreffenden Zeiger passirt haben, wobei die Umdrehungen der drei ersten Räder ganz

außer Betracht bleiben, so findet man durch eine leichte Rechnung

n = 10000 n' + 1000 d + 100 c + 10 b + a.

Von der Zahl n, welche die gesuchten Umdrehungen der

Welle X, Y ausdrükt, nimmt mithin die Ziffer desjenigen

der zehn Theilstriche, welcher zulezt den Zeiger passirt hat, vom ersten Rade die

Stelle der Einer, vom zweiten die der Zehner, vom dritten die der Hunderter, vom

vierten die der Tausender, und endlich die Zahl n'

welche die Umdrehungen des vierten Rades bezeichnet, die Stelle der Zehntausender

ein, so daß man also bloß diese Ziffern abzulesen und hintereinander zu schreiben

braucht, um obige Zahl zu finden.

Hat z.B. die Welle X, Y während eines Versuchs 15452

Umdrehungen gemacht, so ist es klar, daß das erste Rad 1545,₂, das zweite

154,₅₂, das dritte 15,₄₅₂, und endlich das vierte

1,₅₄₅₂ Umdrehungen vollendet haben muß. Der Zeiger des

ersten Rades markirt mithin genau den Theilstrich 2, dagegen haben beim zweiten,

dritten und vierten Rade die mit 5, 4 und 5 bezeichneten Theilstriche die

betreffenden Zeiger passirt. Da nun das vierte Rad eine Umdrehung gemacht hat, so

ist

n' + 1, d = 5, c = 4, b = 5 und a = 2,

und wenn man also in dieser Ordnung die Ziffern hintereinander

schreibt, ergibt sich unmittelbar n = 15452.

Princip des Kraftmessers. Der Kraftmesser ist, wie

bereits vorhin erwähnt, nach dem Principe des von dem Franzosen Pecqueur erfundenen und von dem Uhrmacher Perrelet im Bulletin de la

Société pour l'Encouragement de l'industrie nationale 1823

beschriebenen Differential-Mechanismus construirt. Dieser Mechanismus wird

namentlich da angewendet, wo es darauf ankommt, ein Räderwerk zur Bewegung zweier

Wellen zusammenzusezen, deren Geschwindigkeitsverhältniß durch große, von einander

bedeutend verschiedene, und nicht in Factoren zerlegbare Zahlen ausgedrükt ist. Auch

in neuerer Zeit hat der Differential-Mechanismus mannichfache Anwendung

gefunden und ist unter andern noch kürzlich von Hrn. Gressien bei Spinnmaschinen in Anwendung gebracht worden (polytechn.

Journal Bd. LXXXIV S. 7).

In der vorhin gedachten Abhandlung von Perrelet ist das

Princip, auf welchem die eigenthümliche Bewegung dieses Mechanismus beruht, aus den

Eigenschaften der Cykloide erklärt worden, wobei sich der Verfasser die Theilrisse

der Räder C und D als gerade

Linien oder Lineale, und zwar in derselben Ebene mit dem Theilriß des Rades E oder F dachte.

Das Princip wird aber auch auf folgende Weise, ohne Hülfe einer besondern Zeichnung

und einer Cykloide, deutlich gemacht werden können.

Man denke sich statt der drei gleich großen conischen Räder C,

D und E (das Rad F

kann hier ganz außer Betracht bleiben, weil es an und für sich wirkungslos ist und

nur als Gegengewicht des Rades E dient) die dazu

gehörigen sich berührenden Theilrisse, und zwar sey der des Rades C fest, der von D auf der

Achse X, Y drehbar und endlich der von E sowohl auf der Achse G, H,

als auch um die Achse X, Y beweglich. Der Kreis E wälze sich auf dem festen Kreise C und bleibe stetig mit dem Kreise D in Berührung, so muß dieser, in Folge der

vorausgesezten Reibung, um seine Achse X, Y rotiren.

Während dieser Wälzung ist die Wirkung des Kreises E auf

den Kreis D eine zweifache. Es wird nämlich 1) der

Theilriß D genau um denselben Bogen gedreht, welchen der

Mittelpunkt des Kreises E in Bezug auf die Achse X, Y beschreibt; denn diese Wirkung findet offenbar

statt, wenn der leztere auf der Achse G, H fest ist und

sich auf C bloß gleitend und nicht zugleich wälzend

bewegt. Da aber 2) der Kreis E sich auch gleichzeitig um

seine Achse G, H dreht, so muß, in Folge dieser

Bewegung, noch ein Bogen des Kreises D von derselben

Größe, wie der von dem Mittelpunkt des Kreises E

durchlaufene Bogen, durch den Berührungspunkt gehen.

Hieraus folgt also: daß, während der Mittelpunkt des Kreises E

bei seiner Wälzung auf

dem festen Kreise C einen Bogen von der Länge b beschreibt, gleichzeitig jeder Punkt des Kreises D einen doppelt so großen Bogen = 2b durchläuft; oder mit andern Worten: während einer Umdrehung der Achse G,

H dreht sich der Kreis D zweimal um die Achse

X, Y.

Denkt man sich nunmehr statt der Theilrisse wieder die Räder C, D, E und F, und bezeichnet die

Geschwindigkeiten derselben in Beziehung auf die Achse X,

Y nach der Reihe mit c, c' und v, so ist zunächst für den Fall, wo das Rad D unbeweglich, also c' = 0

ist.

I. v =

1/2 c.

Wenn beide Räder C und D mit

gleicher Geschwindigkeit und nach einerlei Richtung um ihre Achse rotiren, so muß

auch der Mittelpunkt des Rades E sich mit derselben

Geschwindigkeit drehen, während das Rad selbst auf seiner Achse G, H still steht. Für diesen Fall ist also

II. c =

c' = v.

Drehen sich dagegen beide Räder C und D zwar nach derselben Richtung, aber mit verschiedenen

Geschwindigkeiten, so ist die Wirkung auf E oder F genau dieselbe, als wenn z.B. D still steht und C sich mit der Summe der

beiden Geschwindigkeiten (c + c') bewegt. Es ist daher für diesen Fall (nach I)

III. v

= 1/2 (c + c').

Wenn sich aber beide Räder C und D nach entgegengesezten Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten

drehen, so wird in ihrer Wirkung auf E oder F nichts geändert, wenn man sich eins der Räder, z.B.

D, dessen Geschwindigkeit am kleinsten ist, als

feststehend denkt, während das andere sich mit der Differenz beider

Geschwindigkeiten dreht. Das Rad E mit der Achse G, H rotirt also mit der Geschwindigkeit

IV. v =

1/2 (c – c') in der

Richtung von C.

Werden endlich beide Räder C und D nach entgegengesezten Richtungen und mit gleichen Geschwindigkeiten

gedreht, so müssen die Räder E und F zwar um ihre Achse G, H

rotiren, aber ihre Bewegung um die Achse X, Y hört

gänzlich auf, weil für c = c' die Geschwindigkeit

V. v =

0 wird.

Auf den vorhin entwikelten Eigenschaften des Apparats beruht seine Anwendbarkeit als

Dynamometer.

Es sey nun im Theilriß des Rades C eine Kraft P' in der Richtung des Pfeils, dagegen im Theilriß des

Rades D eine Kraft P'' nach

entgegengesezter Richtung wirksam, und jene bewege das Rad C

mit der Geschwindigkeit

c, diese das Rad D mit

der Geschwindigkeit c' so werden (nach Gleichung IV) die

beiden Räder E und F mit der

halben Differenz beider Geschwindigkeiten, und zwar in der Richtung der größeren, um

die Achse X, Y rotiren. Sind aber die beiden Kräfte P' und P'', also auch ihre

Geschwindigkeiten c und c'

einander gleich, so hört die Rotation der Räder E und

F um die Achse X, Y

(nach Gleichung V) gänzlich auf.

Denkt man sich jezt P'' = P'

nicht als Kraft, wie bisher, sondern als Widerstand, oder als Last wirksam, so ist

es klar, daß das Lastrad D in Ruhe bleibt, während die

Kraft P' das Rad C mit der

Geschwindigkeit c, und dagegen das Rad E mit der Geschwindigkeit 1/2 c um die Achse X, Y dreht. In dem Augenblik

aber, wo diese Bewegung des Rades E durch eine in seinem

Mittelpunkt wirksame Kraft p verhindert wird, muß

nothwendig das Rad D mit derselben Geschwindigkeit wie

C, jedoch nach entgegengesezter Richtung rotiren.

Das Moment der Kraft P', oder des gleich großen

Widerstandes P'', muß mithin dem Momente der Kraft p gleich seyn, welche im Mittelpunkt des Rades E angebracht werden muß, um dessen Drehung um die Achse

X, Y zu verhindern. Daher findet die Gleichung

statt

p 1/2c = P'c, woraus p = 2 P' folgt.

Sezt man demnach das mechanische Moment der Kraft oder des

Widerstandes gleich M, so ist

M = P'c = 1/2pc

.

Bezeichnet man ferner den für alle vier Räder C, D, E und F gleichen

Theilrißradius durch a, und die Zahl der Umdrehungen der

Achse X, Y in der Minute mit n, so ist c = 2aπn

, also

M = aπnp.

Wird statt der in der Mitte von E

wirksamen Kraft p ein Gewicht P auf der verlängerten Achse G, H, in einem

Abstande = r, von der Mitte der Achse X, V an gerechnet, angebracht, welches dieselbe Wirkung

wie jene ausübt, so ist dafür die Bedingung Pr =

pa; und dieß substituirt gibt

I. M

= rπnP.

Sezt man die Zahl der Pferdekräfte gleich N und das Moment einer Pferdekraft auf die Minute

bezogen = 30600, so ist

II. N

= rπnp/30600.

Gebrauch des Instruments. Beim Gebrauch des Instruments

wird ein Riemen von der losen Scheibe A' über die

Riemscheibe der Hauptbetriebswelle, und ein zweiter Riemen von der losen Scheibe B' über die Niemscheibe derjenigen Maschine gelegt,

deren Betriebskraft

ermittelt werden soll, wie es in Fig. 46 angedeutet ist.

Sind diese Riemen gehörig angespannt, und ist das Instrument durch Holzschrauben am

Fußboden befestigt, so wird zunächst der eine Riemen mittelst des Riemenführers f', g' h' von der losen

Scheibe A' auf die feste Scheibe A geführt, und demnächst, nach Wegnahme des Gewichts P, der Quadrant L mit dem

Gewichte M so lange verschoben, bis die Welle I, H horizontal in Ruhe bleibt, oder ihre Schwankungen

auf- und abwärts gleich groß sind. Auf diese Weise wird nicht allein das

Gewicht des Arms I, G ausgeglichen, sondern auch die

Reibung des unbelasteten Instruments beseitigt. Nunmehr leitet man den um die

Leerscheibe der zu untersuchenden Maschine geschlungenen Riemen von der losen

Scheibe B' auf die feste Scheibe B, und streift den mit dem entsprechenden Gewichte P belasteten Bügel m über den Arm I, G. Ist endlich die Stüze Q mittelst Holzschrauben am Fußboden befestigt, so wird die Maschine in

Betrieb gesezt und dann der Bügel m mit dem Gewichte P so lange verschoben, bis die Schwankungen des Arms I, G auf- und abwärts gleich groß geworden sind,

was mittelst des Gradbogens L leicht beurtheilt werden

kann. Hiedurch erhält man unmittelbar die Werthe der Größen P und r in der früher angegebenen Formel. Zur

Bestimmung der Größe n, oder der Zahl der Umdrehungen

der Welle X, Y, dient der mit dem Instrumente verbundene

Zählapparat, dessen Construction und Handhabung bereits früher speciell erklärt

worden ist.

Die hienach aus der Formel N = rπnP/30600 berechnete Betriebskraft ist

etwas zu groß, weil die Reibung des belasteten Instruments nicht berüksichtigt

wurde. In den meisten Fällen wird dieser Reibungswiderstand ganz außer Betracht

bleiben können; werden aber ganz genaue Resultate verlangt, so kann man ihn durch

directe Versuche leicht bestimmen und in Abzug bringen.

II. Zählapparat.

Der in den Figuren

52, 53 und 54 abgebildete Zählapparat befindet sich in der Modellsammlung des

königlichen Gewerbe-Instituts zu Berlin, und ist nach den Angaben des Hrn.

Mohr in Möllersdorf bei Wien, von dem ehemaligen

Zögling des Instituts, Hrn. V. Brausewetter, in der

Fabrik zu Sollenau angefertigt worden.

Dergleichen Apparate zur Bestimmung der Zahl der Hube einer Dampfmaschine, oder der

Umdrehungen eines Rades, oder der Hin- und Hergänge eines Schlittens etc. bei

irgend einer Maschine sind bereits mannichfach ausgeführt, angewendet und in Werken

beschrieben worden. Allen diesen Instrumenten liegt dasselbe Princip zum Grunde, und

bei allen wird der Zwek fast ohne Ausnahme durch gleiche mechanische Mittel

erreicht. Der im Folgenden beschriebene Apparat bietet daher nicht gerade etwas

Neues dar, aber doch einen willkommenen Beitrag zu den bis jezt bekannten derartigen

Ausführungen.

Das Gehäuse oder Gestell des Instruments besteht aus zwei Messingplatten, welche

durch drei Ständer, in einem lichten Abstande von 1,5 Zoll und parallel mit einander

verbunden sind. Die eine dieser Platten A, auf deren

Außenseite das Zifferblatt (Fig. 54) befestigt wird,

ist kreisrund, die andere B hat die in Fig. 52 punktirt

angedeutete Form. Dieses Gestell mit dem darin angebrachten weiterhin beschriebenen

Triebwerk wird in ganz ähnlicher Art wie bei einer Uhr in ein zweites mit einem

Glase und einem verschließbaren Dekel versehenes Messinggehäuse eingesezt, und

dieses durch eine in der Achse des Instruments befestigte Hülse, oder auf andere

beliebige Weise mit der Maschine, deren Wirksamkeit ermittelt werden soll, so

verbunden, daß dasselbe um seine Achse oscillirt.

Wir wollen, um einen bestimmten Fall vor Augen zu haben, annehmen, das Instrument sey

in der Mitte eines senkrecht stehenden Hebels befestigt, der am obern Ende mittelst

einer Pleylstange und einer Krummzapfenwarze durch das Maschinenrad, dessen

Umdrehungszahl gefunden werden soll, um einen bestimmten Winkel abwechselnd rechts

und links um seine am unteren Ende angebrachte Drehachse bewegt wird. Das Instrument

denken wir uns an diesem Hebel so befestigt, daß in dessen Mittlern Stande der

Schwerpunkt des an der Pendelstange b befestigten

Gewichts genau senkrecht unterhalb der Pendelwelle a

liegt. Diese Welle ist mittelst eines darauf befestigten Armes d mit dem in die Zähne des Kronenrades k eingreifenden Schieber e

dergestalt beweglich verbunden, daß dieser bei jedem Hin- und Hergange des

Pendels das Rad t jedesmal um einen Zahn dreht. Da

dieses Fortschieben nur dann stattfindet, wenn (Fig. 52) das Pendel sich

von der linken nach der rechten Seite bewegt, so muß, während bei der darauf

folgenden Bewegung nach der entgegengesezten Richtung der Schieber e lose über die schräge Fläche des nächstfolgenden Zahns

gleitet, das Kronenrad f arretirt werden, was durch den

einfallenden Haken h, der sich um eine in der

Gehäuseplatte B befestigte Achse dreht, bewerkstelligt

wird. Die auf der Welle des Kronenrades f angebrachte

Schraube ohne Ende g überträgt die Bewegung an das

Schraubenrad k, auf dessen Welle, welche genau in der Achse des Instruments liegt,

der große Zeiger P außerhalb des Gehäuses befestigt ist.

An dem Schraubenrade ist mittelst zwei Schrauben das Stirnrad I

befestigt, welches mit dem gleich großen Rade m in

Eingriff steht und mittelst des Getriebes n die Bewegung

auf das sich lose auf der Welle des Schraubenrades k

drehende Rad o überträgt. Der kleine Zeiger q ist auf der verlängerten Nabenbüchse dieses leztern

Rades befestigt.

Das untere Spurlager der Kronenradwelle liegt in dem am Umfange der drehbaren Scheibe

s befestigten Arm t, so

daß, je nachdem diese mittelst des Stifts u nach der

einen oder andern Richtung um einen bestimmten Bogen gedreht wird, die Schraube g mit dem Schraubenrade k in

oder außer Eingriff kommt. Das Halslager r des

Kronenrades ist so construirt, daß diese Bewegung ohne irgend ein Klemmen

ungehindert erfolgen kann. Der Winkel, um welchen die Scheibe gedreht werden muß,

ist durch zwei am Umfange derselben eingeschnittene Kerbe bestimmt, in welche ein

Federhaken v einfällt. Wir haben bereits bemerkt, daß

nach jedem Hin- und Hergange des Hebels, woran das Instrument befestigt ist,

das Pendel h, c eine Doppelschwingung macht und das

Kronenrad f um einen Zahn

gedreht wird. Da nun dieses Rad 24 Zähne enthält, so muß dasselbe nach 24

Doppelschwingungen des Pendels einmal herumgehen. Das Schraubenrad k enthält 50 Zähne und wird bei jeder Umdrehung des

Rades f um einen Zahn

gedreht; es muß also nach 50 Umdrehungen des lezteren Rades, oder nach 1200

Doppelschwingungen des Pendels, seinen Umlauf vollenden. Jeder von dem großen Zeiger

p durchlaufene Theil des Zifferblatts, welches 50

dieser Theile enthält, entspricht demnach einer Umdrehung

des Rades f, oder 24 Doppelschwingungen des Pendels.

Die beiden Räder l und in haben 30 Zähne, das Getriebe

n hat 6 und das Zeigerrad o 60 Zähne; mithin macht lezteres mit dem daran befestigten kleinen Zeiger

q während 10 Umgängen des Rades k, oder während 12000 Doppelschwingungen des Pendels eine Umdrehung. Von den 50 Theilen des Zifferblatts

entspricht mithin jeder Theil, den der kleine Zeiger q

durchläuft, 10 Umdrehungen des Rades f, oder 240

Doppelschwingungen des Pendels.

Das hier beschriebene Instrument war speciell zum Zählen der Spulenabzüge bei einem

tube roving frame bestimmt, wobei die Verbindung so

getroffen war, daß jedesmal nach 24 Doppelschwingungen des Pendels die gefüllten

Spulen abgenommen werden mußten, weßhalb auch das Kronenrad f 24 Zähne hat, und die in Fig. 54 angegebene

Eintheilung und Bezeichnung des Zifferblatts für diesen besondern Fall allerdings

zwekmäßig ist. Bei der hier gezeichneten Zeigerstellung sind 7416 Doppelschwingungen

des Pendels, oder 309 Spulenabzüge erfolgt, vorausgesezt daß anfangs beide Zeiger auf dem mit 50 und 500

bezeichneten Theilstrich standen.

Für den Fall, daß der Apparat bloß zum Zählen der Hube eines Balanciers, oder der

Umdrehungen eines Rades etc. dienen soll, kann freilich das Verhältniß der Radzähne,

so wie die Eintheilung und Bezeichnung des Zifferblatts zwekmäßiger gewählt werden.

Doch würde auch dann das Instrument schon ganz brauchbar seyn, wenn man bloß das

Kronenrad f durch ein anderes mit 20 Zähnen ersezte.

Alsdann macht dasselbe während 20 Doppelschwingungen des Pendels eine Umdrehung und der große Zeiger wird mithin nach

1000, dagegen der kleine nach 10000 Pendelschwingungen einmal herumgekommen seyn. Das Zifferblatt muß in 100 Theile getheilt und

für den großen Zeiger der 5te, 10te, 15te u.s.w. Theilstrich durch die Zahlen 50,

100, 150 u.s.w., und für den kleinen Zeiger dieselben Theilstriche mit 500, 1000,

1500 u.s.w. bezeichnet werden, so daß diese Zahlen unmittelbar die Zahl der

erfolgten Oscillationen angeben.

Tafeln