| Titel: | Beschreibung mehrerer Dynamometer, welche der Société d'Encouragement in Paris zur Preisbewerbung übergeben wurden. |

| Fundstelle: | Band 92, Jahrgang 1844, Nr. XCIX., S. 421 |

| Download: | XML |

XCIX.

Beschreibung mehrerer Dynamometer, welche der

Société d'Encouragement in Paris zur Preisbewerbung

uͤbergeben wurden.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement. Febr. 1844, S. 61.

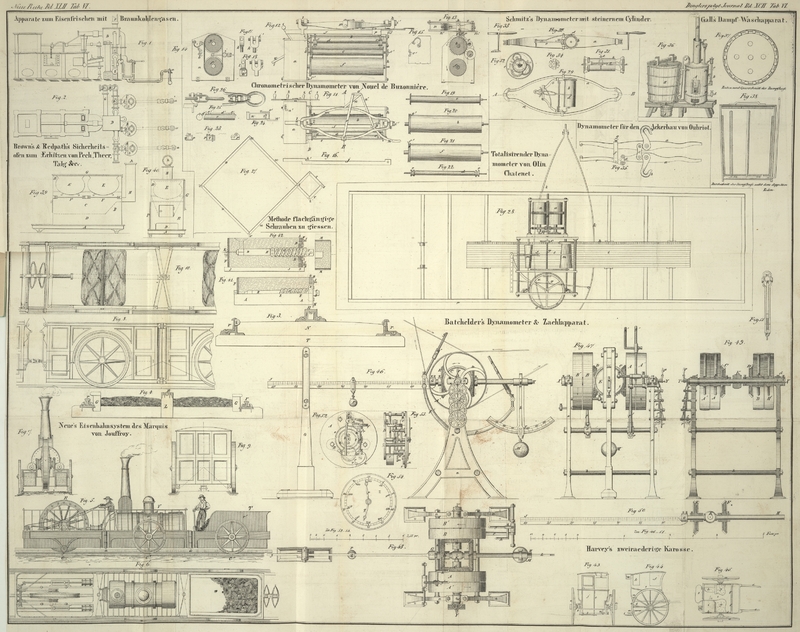

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Buzonnière's Dynamometer.

I. Beschreibung des von Hrn. Nouel de

Buzonnière erfundenen chronometrischen Dynamometers.Dem Erfinder wurde im Januar 1838 von der Société d'Encouragement eine Medaille im Werth von

400 Francs zuerkannt.

Der Erfinder hat sich vorzüglich zur Aufgabe gemacht, die Linie der hin- und

wiederkehrenden Bewegung, welche der Stärke der Federbiegungen entspricht,

rechtwinklich auf die fortschreitende Bewegung der Fläche, worauf sie sich

aufzeichnet, aufzutragen. Diese Fläche zeigt die Dauer der Federbiegung durch ihre

regelmäßige Geschwindigkeit an, die unabhängig von dem Gang der Maschine ist, deren

Kraft gemessen werden soll. Man erhält durch diese Combination eine einzige

ununterbrochene Linie, deren Krümmungen so deutlich in die Augen fallen, daß ein

einfacher Landmann durch Vergleichung von Linien, die von dem chronometrischen

Dynamometer beim Zuge

von zwei Pflügen aufgezeichnet wurden, augenbliklich unterscheiden kann, welcher von

beiden der vortheilhaftere ist.

Das Dynamometer des Hrn. Buzonnière besteht aus

einer gewöhnlichen Feder, die den Zug in der Richtung ihres größeren Durchmessers

mittelst zweier Zugstangen und zweier Abgliederungen empfängt. Die Zusammenziehung,

welche die Feder in der Richtung ihres kleineren Durchmessers erhält, theilt eine

hin- und wiederkehrende Bewegung einem kleinen Wagen mit, der sich nach einer

Linie bewegt, welche quer über den großen Durchmesser der Feder geht.

Zwei Dinge sind bei diesem Apparat zu beachten.

1) Im Zustand der Ruhe muß der Winkel, welchen die Stange, der die Bewegung der Feder

mitgetheilt wird, mit dem kleinen Arm oder Hebel, der mit der Schiebstange des

Wagens aus einem Stüke ist, bildet, ein stumpfer seyn, und die Länge dieses Hebels

muß in einem solchen Verhältniß zur Biegsamkeit der Feder stehen daß, bei der

größten Zusammenziehung welche die Feder erleiden kann, dieser Winkel

20–25° beträgt. In demselben Zustande der Ruhe muß die den Wagen

bewegende Stange nur einen kleinen Raum zu durchlaufen haben, um einen rechten

Winkel mit der Führungsstange des Wagens zu bilden. Aus dieser Anordnung geht

hervor, daß eine und dieselbe Zugkraft, hinzugefügt zu derjenigen welche das

Dynamometer schon auszuhalten hat, den Wagen um beinahe gleichen Weg verschieben

muß, wie groß oder wie klein auch die Totalsumme der Kraft seyn mag, welche auf die

Feder wirkt.

2) Muß die den Wagen bewegende Stange krumm seyn, damit sie in jeder Lage einen

gleichen Winkel mit der Bahn des Wagens einschließt.

Fig. 11 ist

der Grundriß des Apparats.

Fig. 12 die

Seitenansicht.

Fig. 13 der

verticale Durchschnitt nach der Linie AB, Fig. 11.

Fig. 14 der

verticale Durchschnitt nach der Linie CD.

Fig. 15 ein

Theil des äußeren Gestells von der Seite des Wagens.

Fig. 16 die

Leitstange des Wagens einzeln gesehen.

Fig. 17 und

18 die

zwei Gabeln, welche an der Feder befestigt sind.

Fig. 19

Speisecylinder.

Fig. 20

Cylinder des Chronometers.

Fig. 21

Cylinder, auf welchen sich das Papier aufwikelt.

Fig. 22

Streichmesser mit den beiden Rädchen.

Fig. 23 der

Wagen in verschiedenen Ansichten.

Fig. 24

Rahmen, welcher die Bewegungsstange des Wagens trägt mit einem Theile dieser

Stange.

Fig. 25

Vorrichtung, welche dazu dient, die Enden des Papierstreifens auf die Cylinder zu

befestigen.

Fig. 26

eiserne Ringe, die das Dynamometer mit der Kraft und dem Widerstande verbinden.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Ansichten denselben Gegenstand.

Die Aufgabe dieser Maschine ist, einen Papierstreifen mit einer gegebenen

Geschwindigkeit unter einem Bleistift fortzubewegen, dem die Dynamometerfeder eine

hin- und wiederkehrende Bewegung mittheilt, und zwar in einer Linie, welche

einen rechten Winkel mit der Richtung des Papierstreifens bildet. Die Krümmungen der

Linie, welche durch diese beiden Bewegungen auf das Papier verzeichnet wird, zeigen

zugleich die Stärke und die Dauer jeder Federbiegung an.

a Gehäuse, in welchem sich ein Uhrwerk mit Schwungrad

befindet, das man nach Willkür mittelst des Stükes a'

stille stellen kann. Das Stük a' kommt mit einem

Aufhälter an der Schwungradachse in Berührung. Das Schwungrad ist mit zwei

Bleiklözen 1, 1 versehen, die dazu dienen, die Bewegung regelmäßiger zu machen, und

mit zwei Flügeln, deren Stellung veränderlich ist, um dadurch die Geschwindigkeit

verändern zu können. Das Schwungrad ist nicht fest auf der Achse, sondern dreht sich

auf derselben mit ziemlicher Reibung, so daß, wenn man die Bewegung des Uhrwerks

plözlich unterbricht, das Schwungrad noch einige Umdrehungen machen kann.

bFig. 20 zeigt

den Chronometercylinder einzeln. Er empfängt seine Bewegung unmittelbar von dem

Uhrwerk und ist an beiden Enden mit Stacheln versehen, die gleich weit von einander

entfernt und in einem Kreise um denselben befestigt sind.

c ist der Speisecylinder von Holz oder Messing. Er ist

mit einer eisernen Achse und an beiden Enden mit Scheiben oder Rändern versehen.

Dieser Cylinder dient das Papier aufzunehmen, welches über den Chronometercylinder

weggehen muß. Da man beim Gebrauch der Maschine diesen Cylinder muß herausnehmen

können, so liegt das Ende der Achse auf der Seite des Uhrwerks in einem

vorspringenden Lager b', Fig. 14, wo es durch

einen kleinen Keil oder Riegel gehalten wird. Das andere Ende der Achse liegt in

einem Einschnitt, der in dem Gestell angebracht ist, und ist da bei c', Fig. 15 auf dieselbe

Weise festgehalten. Um das Ende des Papierstreifens, der auf den Cylinder

aufgewikelt werden muß, zu befestigen, wurde ein Band d', Fig.

25, nach der Richtung der Achse an seinem einen Rande auf den Cylinder

fest gemacht An seinem anderen Rande ist das Band mit mehreren doppelten Spizen e' versehen, welche in eben so viele Löcher in den

Cylinder passen. Man legt nun das Ende des Papiers auf den Cylinder, bedekt dasselbe

mit dem Bande und drükt die Spizen in die Löcher.

d ist die stumpfe Klinge von Eisen Fig. 22. Sie dient dazu,

das Papier auf dem Cylinder, während er sich dreht, auszubreiten.

e, e sind Rädchen von Metall, die sich auf den beiden

Verlängerungen der Klinge drehen, und zu demselben Zwek dienen, während die Ruthen,

mit welchen sie versehen sind, und die mit den Spizen des Cylinders b correspondiren, gestatten, daß diese Spizen oder

Stacheln durch das Papier dringen und es fest halten. Da man diese Klinge nach

Willkür muß herausnehmen können, und da sie in dem Fall nachgeben muß, wenn das

Papier ungleich dik seyn sollte, so ist der Querschnitt der beiden Enden derselben

auf der Seite, welche gegen den Chronometercylinder gerichtet ist, aus zwei rechten

Winkeln, und auf der entgegengesezten Seite aus einem Cirkelstük gebildet. Um die

Klinge herauszunehmen, biegt man eine Feder, welche den einen Zapfen derselben

einschließt, und zieht den anderen Zapfen aus dem Einschnitt, worin er liegt.

fFig. 21 ist

der Aufwikelcylinder, welcher dient das Papier in dem Maaße aufzuwikeln, als es den

Chronometercylinder verläßt. Dieser leztere theilt seine Bewegung mittelst einer

Scheibe g' Fig. 14, der Scheibe f', welche von gleichem Durchmesser und auf dem Cylinder

f befestigt ist, mittelst einer Schnur ohne Ende

mit.

h Seitentheil des Gestells.

i Spannrolle, Fig. 14. Sie ist auf

einer vierekigen Stange befestigt, deren Ende mit einem Gewinde versehen ist, um sie

mittelst einer Flügelmutter vor- oder rükwärts bewegen zu können.

j obere Stange, Fig. 16. Sie dient dazu,

den Wagen oder Schieber zu tragen, und ist bei h'

gebogen, damit der Bleistift in dem Schieber sich immer in der Verticalebene bewegt,

welche durch die Achse des Chronometercylinders geht.

k Gabel, Fig. 17, die das Ende der

Feder mittelst einer starken Schraube i' einschließt, so

daß beides gleichsam aus einem Stük ist. Das Ende dieser Gabel ist an der Stelle, wo

sie durch die flache Stange j geht, rund und mit einem

Gewinde versehen, worauf eine Schraubenmutter kommt.

l andere Gabel, Fig. 18; sie ist der

vorhergehenden ganz ähnlich, ausgenommen daß sie mit einem Bügel k' endigt, der sich auf der Verlängerung der Stange j verschiebt, so bald sich die Feder durch die Wirkung

des Zugs verlängert.

m Dynamometerfeder.

n, Fig. 11 und 24, Rahmen,

welcher mit seinem einen Ende an die Seite der Feder befestigt ist. Am anderen Ende

halten die Arme, welche durch das Querstük l' verbunden

sind, die Stange n', die unten mit der gekrümmten Stange

n' verbunden ist, und oben mit dem kleinen Arme o'. Die Krümmung der Stange n' hat zum Zwek, zu verhüten daß, bei stark gespannter Feder, jene mit der

Stange, worauf sich der Wagen verschiebt, keinen zu spizen Winkel einschließt, was

die Reibung des Wagens auf der Stange bedeutend vermehren würde.

o Stange, die mittelst zweier Abgliederungen dem Arm o' die Bewegung mittheilt, welche sie selbst von der

Spannung der Feder erhält.

p, Fig. 23, Wagen von

Metall, der die Stange j von drei Seiten umfaßt und von

der vierten durch zwei kleine Keile. Zwei Knöpfe, welche oben auf demselben

befestigt sind, schließen die Stange n' ein ohne viele

Reibung, jedoch auch ohne viel Spielraum zu lassen. Eine kleine Hülse q nimmt einen Bleistift auf, der durch eine kleine

Stellschraube gehalten wird.

An die Enden der Feder sind die Zugringe Fig. 26 befestigt.

Gebrauch dieses Dynamometers. – Um sich des

chronometrischen Dynamometers zu bedienen, zieht man das Uhrwerk auf und stellt es

still. Hierauf rollt man das Blatt Papier, welches zu der Untersuchung bestimmt ist,

auf den Speisecylinder, und bringt ihn wieder an seinen Plaz; dann nimmt man die

Klinge heraus, und bringt das Ende des Papiers auf den Chronometercylinder. Die

Klinge wird hierauf wieder eingelegt, so daß die auf derselben befindlichen Rädchen

die Stacheln des Cylinders durch das Papier hindurch drüken. Ist dieß geschehen, so

sezt man das Uhrwerk in Bewegung und der Chronometercylinder zieht nun das Papier

nach sich. Ist das Ende des Papiers bei dem Aufwikelcylinder angekommen, so

befestigt man dasselbe auf ihm, und sezt das Uhrwerk in Ruhe. Die Maschine ist nun

so zur Untersuchung hergerichtet.

Gebraucht man nun die Maschine, so sieht man das Papier sich von dem Speisecylinder

abwikeln, sich genau auf den Chronometercylinder anlegen, wo es von den Stacheln

durchstochen wird und hierauf auf den Aufwikelcylinder sich aufwikeln, wie es die

Pfeile in Fig.

13 anzeigen. Die Zeit, welche der Cylinder zu einer Umdrehung braucht,

dividirt durch die Anzahl der Spizen auf jedem Cylinderende, gibt die Zeitdauer für

die Entfernung von zwei Spizen. So wird z.B. wenn der Cylinder zwanzig Spizen hat,

und eine Minute zu einer

Umdrehung braucht, jeder Zwischenraum zwischen zwei Spizen 3 Secunden

vorstellen.

Wenn, während die Cylinder gehen, das Dynamometer in Ruhe ist, beschreibt der

Bleistift eine gerade Linie auf dem Papierstreifen; biegt aber eine Zugkraft die

Feder, so bewegt sich der Wagen in einer geraden Linie, die senkrecht auf der

Längenrichtung des Papiers steht, und der Bleistift beschreibt Curven, welche die

Verschiedenheit der Stärke der angewandten Kraft anzeigen.

Der Erfinder hat noch ein sichereres Mittel gefunden, wodurch er die abwechselnde

Bewegung der Feder dem Wagen noch leichter mittheilen kann. Dieser Mechanismus ist

in Fig. 27

dargestellt, und besteht aus sechs Stangen, die zusammen zwei abgegliederte

Parallelogramme bilden.

r, r sind zwei kleine Stangen, die sich bei s um einen Zapfen drehen, der mit dem beweglichen Ende

der Dynamometerfeder verbunden ist. Bei t, t' sind diese

kleinen Stangen mit den großen u, u gelenkartig

verbunden, und diese wieder mit den mittleren v, v bei

x, x. Die langen Stangen sind am fünften Theile

ihrer Länge wie eine Schere gekreuzt, und drehen sich um einen Zapfen t, der auf der Stange befestigt ist, auf welcher sich

der Wagen verschiebt. Die Stangen v, v sind an ihrem

Ende bei z durch einen Zapfen verbunden, der mit dem

Wagen aus einem Stük ist.

Aus dieser Anordnung geht hervor daß, da der Punkt t

unbeweglich bleibt, die Bewegung, welche der Punkt s

erhält, vervierfacht von dem Punkt z wieder gegeben

wird. Da nun die Richtung der Bewegung, die dem Wagen mitgetheilt werden soll, mit

der Führungsstange des Wagens zusammenfällt, so hat dieser viel weniger Reibung als

bei der früheren Anordnung, und wird deßhalb sich leichter verschieben.

Bestimmung der Resultate mit diesem Dynamometer. –

Durch das bloße Betrachten der von dem Apparat gezogenen Linie bekommt man eine

annähernde Vorstellung von der angewandten Kraft. Um aber mit Genauigkeit die Kraft

kennen zu lernen, bedient man sich eines Winkels, welcher auf einem seiner Schenkel

chronometrische Eintheilungen hat, die mit denen, welche durch die Spizen

hervorgebracht wurden, correspondiren, auf dem andern dagegen den Maaßstab für die

Kräfte, nach Versuchen, die mit der Dynamometerfeder angestellt wurden. Man

verschiebt den Winkel von einem Ende des Papiers zum anderen, indem man Sorge trägt,

daß sein einer Schenkel immer mit der Linie zusammenfällt, welche der Bleistift im

Zustand der Ruhe ziehen würde.

Die Operation, welche die auf einander folgenden Verschiedenheiten der Kraft kennen lehrt, liefert

auch ihre vollständige Darstellung, da sie Geschwindigkeit und Zeitdauer

bestimmt.

Da die Anordnung des Schwungrades eine Veränderung der Geschwindigkeit des Cylinders

gestattet, so ist begreiflich, daß die chronometrischen Theilungen auf dem Winkel

und dem Cylinder verschiedene Werthe geben können.

Die ganze Maschine kann mit einem Blechkasten umgeben werden. Diese Vorsicht ist

vorzüglich nothwendig bei Untersuchungen, die im Freien gemacht werden.

II. Beschreibung eines totalisirenden

Dynamometers, welches von Hrn. Olin Chatenet zu Toulouse erfunden

wurde.Dem Erfinder wurde im Januar 1838 eine Aufmunterungs-Medaille im Werth

von 400 Frcs. zuerkannt.

Fig. 28

stellt dieses Dynamometer im Grundriß mit allen seinen Theilen vor. Es besteht aus

einem doppelten Federhause a, auf dessen Achse b ein Getriebe c befestigt

ist, das in die Räder d, d eingreift. Die Bewegung wird

durch ein Räderwerk e dem Getriebe f mitgetheilt, das auf der Achse g befestigt ist. Dieses Getrieb greift in die Zahnstange h, welche an dem Lineal i

befestigt ist, das seiner Länge nach in Secunden, und seiner Breite nach in Pfunde

eingetheilt ist. Auf diesem Lineal bewegt sich ein Bleistift, der an dem Inder j befestigt ist, und folgt in einem gewissen

Verhältnisse allen Bewegungen der Feder k, welche mit

dem einen Ende an ein Fuhrwerk oder anderen Gegenstand, dessen Widerstand man messen

will, befestigt ist, mit dem anderen hingegen an ein Pferd, oder eine Maschine, die

die Bewegung hervorbringt. Man sieht so aus der Spur, welche der Bleistift

hinterläßt, welchem Gewicht in jeder Secunde die angewandte Kraft entspricht. Der

Inder steht, während er den Bleistift nach der Breite des Lineals bewegt, mit einem

Riemen l in Verbindung, der um zwei Kegel m, m geschlungen ist, deren Achsen parallel, und deren

Grundflächen einander entgegengesezt liegen.

Dieser Riemen verbindet durch seine Reibung die beiden Kegel mit einander, an welchem

Punkt ihrer Länge er sich auch befinden mag. Eine Stange, welche in den Winkel

gebogen und mit dem Inder verbunden ist, folgt den Bewegungen der Feder, und zwingt

den Riemen, nach der Länge der Kegel sich zu verschieben.

Es ist leicht einzusehen, daß derjenige Kegel, auf welchem sich der Riemen näher an

der Spize befindet, sich schneller dreht, als derjenige, auf welchem der Riemen

näher an der Basis ist. Der Unterschied dieser Drehungen wird durch zwei horizontale

Scheiben n und o angezeigt,

die über einander liegen, und von denen jede durch eine endlose Schraube p bewegt wird, welche sich auf der Achse eines jeden

Kegels befindet. Diese endlosen Schrauben greifen in den verzahnten Umfang der

Scheiben, wovon die eine ein Zifferblatt, die andere einen Inder trägt, welcher auf

dem Zifferblatt die angewandte Kraft anzeigt, bis sie totalisirt ist, und welcher

mit einem anderen Inder q in Verbindung tritt, der sich

nach der Richtung des Radius des Zifferblatts bewegt. In demselben Augenblik addirt

derselbe die neue Kraftäußerung zu den früheren bis zum Ende der Operation, wo man

dann mit Leichtigkeit die Summe der während der ganzen Dauer der Operation

angewandten Kraft ablesen und aus der Spur des Bleistifts erkennen kann, wie groß

die angewandte Kraft in jeder Secunde war.

III. Beschreibung eines Dynamometers mit

steinernem Cylinder von der Erfindung des Hrn. Schmitz in Heidelberg.Der Erfinder erhielt im Januar 1838 von der Société d'Encouragement eine silberne Medaille.

Dieses Dynamometer ist in Fig. 29 in horizontaler

Projection und in Fig. 30 im Längendurchschnitt nach der Linie AB dargestellt.

Fig. 31 zeigt

das Instrument von vorne, wobei die Federn aber im Durchschnitt gezeichnet sind.

Fig. 32 ist

der Chronometer, welcher in dem Cylinder eingeschlossen ist; er ist in einem

größeren Maaßstab gezeichnet.

Fig. 33

Handloupen, welche dazu dienen, mittelst eines Nonius Fig. 34 die

Federbiegungen wieder aufzunehmen.

a Feder, b Cylinder von

lithographischem Steine. Er umschließt den Chronometer c, welcher den Cylinder in 30 Minuten einmal umdreht. Auf dem Cylinder sind

kreisförmige Theilungen, und solche der Länge nach.

Ein Stichel, welcher an einem Inder d befestigt ist,

zeichnet die Federbiegungen auf den Cylinder. e Gestell,

welches den Inder trägt.

IV. Beschreibung eines Dynamometers,

welcher für den Akerbau anwendbar ist, erfunden von Hrn. Oubriot, Uhrmacher in

Revigny (Meuse).Dem Erfinder wurde im Januar 1837 eine Aufmunterungs-Medaille im Werth

von 200 Frcs. zuerkannt.

Dieses Dynamometer besteht aus zwei eisernen Armen a, a,

Fig. 35,

welche sich in Spizen endigen und gegen ihre Mitte hin zwei Haken b, b tragen, an deren einem der Pflug oder Wagen, womit

der Versuch angestellt werden soll, befestigt wird, an deren anderem aber ein

Wegscheit gehängt wird, woran die Pferde angespannt werden. Ein Querstük c vereinigt die beiden Arme mittelst Schrauben, die

durch dasselbe gehen. Ein anderes Querstük d verbindet

den unteren Arm mit einem Hebel e, welcher durch einen

Bügel f gehalten wird. Der Bügel ist durch eine

Flügelschraube g mit dem oberen Arme verbunden. Die

Stärke des Dynamometers hängt von dem doppelten Hebel, welchen der untere Arm

bildet, ab.

Nach der Anordnung der kleinen und großen Hebelarme ist eine Kraft von 1 Pfd. oder

1/2 Kilogr. nothwendig, um 20 Kilogr., welche an den mittleren Haken gehängt werden,

das Gleichgewicht zu halten. Dieses Maaß erhält man durch eine Federwaage, welche

zum Wiegen von 20 Kilogr. construirt ist. Dieselbe wird zwischen die Enden der Hebel

gehängt und nun die Kraft, welche bis auf 800 Kilogr. steigen kann, auf dem

Zifferblatt der Federwaage durch zwei Zeiger angezeigt, die auf ihrer Anzeige stehen

bleiben, so groß auch die Schwingungen der bewegenden Kraft seyn mögen.

Tafeln