| Titel: | Verbesserungen in der Construction der Büchsen für Locomotiven- und andere Wagenachsen, so wie der Zapfenlager überhaupt, ferner der Methode dieselben zu öhlen oder zu schmieren, worauf sich William Edward Newton, Civilingenieur am Patentoffice zu London, einer Mittheilung zufolge, am 15. Mai 1843 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. II., S. 5 |

| Download: | XML |

II.

Verbesserungen in der Construction der Büchsen

für Locomotiven- und andere Wagenachsen, so wie der Zapfenlager überhaupt, ferner

der Methode dieselben zu öhlen oder zu schmieren, worauf sich William Edward Newton,

Civilingenieur am Patentoffice zu London, einer Mittheilung zufolge, am 15. Mai 1843 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts. Aug. 1844, S.

27.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Newton's Construction der Büchsen für Locomotiven- und

andere Wagenachsen.

Den Gegenstand der vorliegenden Erfindung bildet:

1) eine verbesserte Constructionsmethode der Büchsen, worin die Zapfen von Maschinen

verschiedener Art, insbesondere der Eisenbahnwagen- und Locomotivenachsen

rotiren. Diese Verbesserungen lassen sich nicht nur auf Büchsen für solche Achsen

oder Zapfen anwenden, welche so getheilt sind, daß sie Halbcylinder bilden, sondern

auch auf Büchsen, Lager oder Hülsen, welche ungetheilt sind und eine ununterbrochene

Kreisform darbieten; deßgleichen auf vierekige oder anders gestaltete Hülsen, in

denen Stangen, z.B. die Leitstangen bei Locomotiven oder andern Dampfmaschinen

gleiten sollen;

2) eine verbesserte Constructionsmethode der Oehlbüchsen zum Oehlen der

Locomotiven- und Wagenachsen, und ein verbessertes Verfahren diese

Oehlbüchsen mit den unteren Büchsen, worin solche Zapfen oder Achsen rotiren, zu

verbinden.

Die unteren Büchsen werden auf die gewöhnliche Weise hergestellt wie die Achsenlager

der Locomotive und anderer Maschinen; man verfertigt dieselben aus Messing,

Glokenmetall oder irgend einer andern Metallcomposition von hinreichender Stärke,

welche einen Zinnüberzug aufzunehmen geeignet ist. Die inneren Theile dieser Büchsen

werden mit irgend einer harten Metallcomposition, wovon Zinn die Grundlage ist,

ausgefüttert; 5 Theile Zinn, 5 Theile Antimon und 1 Theil Kupfer bilden eine für den

vorliegenden Zwek vortrefflich geeignete Composition.

Um die Büchsen für diese Composition vorzubereiten, werden sie längs ihrer inneren

Kanten und an ihren Enden innerhalb ihrer halbcylindrischen Theile, oder wenn sie

nicht getrennt sind, nur an ihren Enden mit hervorspringenden Kränzen oder Ringen

gegossen. Hierauf wird das Innere dieser Büchsen auf die gewöhnliche Weise gereinigt

und verzinnt. Dann nimmt man einen cylindrischen oder halbcylindrischen Kern von

demselben Durchmesser wie der Zapfen oder die Achse, welche in dem Lager laufen soll, oder von

der Gestalt und den Dimensionen, welche die Hülse einer Schiebstange erfordert, und

schiebt auf diesen Kern die auszufütternde Büchse so, daß der Kern mit der Lage,

welche die Achse, der Zapfen oder die Schiebstange einnehmen soll, coincidirt. Den

Büchsen gibt man eine solche Dimension, daß der Kern, wenn er in der ihm

angewiesenen Lage sich befindet, die hervorspringenden Ringe nicht ganz, sondern nur

beinahe berührt; sein Abstand von demselben mag ungefähr 1/32 Zoll betragen. Die

Enden der Büchsen werden dann geschlossen, so daß das Innere eine Form bildet, in

welche das Metall durch eine zu diesem Zwek vorbereitete Oeffnung eingegossen wird.

Bei den so vorbereiteten Büchsen findet jene Erhizung und Abnüzung wie sie bei

Büchsen von gewöhnlicher Construction vorkommt, nicht statt, und eine größere

Dauerhaftigkeit ist die Folge davon.

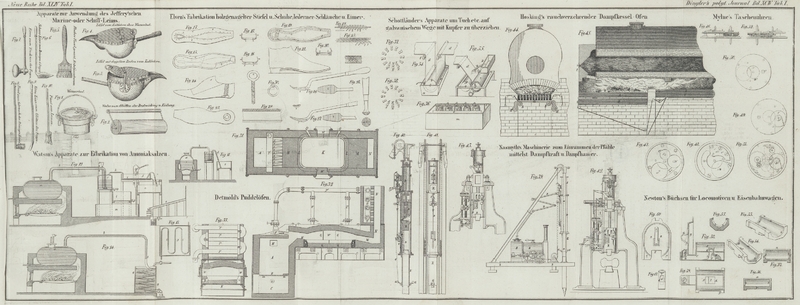

Die Figuren 53

und 54 sind

perspectivische Ansichten einer halbcylindrischen Büchse für eine

Locomotiven- oder Waggonachse, wie sie erscheint, ehe sie mit der erwähnten

Metallcomposition ausgefüttert worden ist. Fig. 55 liefert den

Querschnitt einer solchen Büchse; die Figuren 56 und 57 sind

Längendurchschnitte durch die Mitte derselben. a, a sind

die Leisten längs der Kanten der Büchsen; b, b die Ringe

rings um ihre Enden; c das in der Mitte der Büchsen

gelassene Loch, um die als Büchsenfutter dienliche geschmolzene Composition

einzugießen.

In den Figuren

54 und 57 sind die Leisten b, b in der Nähe der

Enden der Büchsen so angeordnet, daß an jedem Ende der Büchse noch ein Theil übrig

bleibt, welcher eine Vertiefung d, d bildet. Auch in

diesen Raum kommt die Composition, und ist darin geeignet, den Schultern der Achsen

oder Zapfen, welche etwa neben denselben laufen, als Stüzpunkt zu dienen.

Was den zweiten Theil meiner Erfindung, nämlich die verbesserte Constructionsmethode

der Oehlbüchsen betrifft, so ist in der Büchse, welche die untere Hälfte einer

Locomotiven- oder Waggonachse umgibt, eine Oehlbüchse angeordnet. Leztere

besizt eine Oeffnung, durch welche man von dem äußeren Ende der Büchse aus Oehl in

dieselbe einfüllen kann. In dieser Oeffnung befindet sich eine Röhre, welche

verhütet, daß das Oehl durch irgend einen plözlichen Stoß, auch wenn die Oeffnung

nicht durch einen Dekel geschlossen ist, herausgeschleudert werde; inzwischen ist

die besagte Oeffnung auch mit einem Dekel versehen, der durch eine Feder auf

dieselbe niedergedrükt wird. Diese Feder dient zugleich dazu, den Dekel beim

Eingießen des Oehls geöffnet zu erhalten.

In der oberen Seite der Oehlbüchse befindet sich eine Oeffnung, und zwar unmittelbar unter der

Mitte der unteren Seite der Achse. Durch diese Oeffnung erhebt sich das eine Ende

eines belasteten Hebels, der sich im Innern der Büchse um Zapfen dreht. Das obere

Ende dieses Hebels wird durch das an seinem unteren Ende befindliche Gegengewicht

stets mit der unteren Seite des Zapfens oder der Achse in Berührung erhalten, die es

mit Hülfe eines flachen Baumwollendochtes oder eines Streifens von lokerem

Baumwollengewebe mit Oehl versieht. Der an dem äußeren Ende des belasteten Hebels

befestigte Docht leitet das Oehl vermöge der Capillar-Attraction aus der

Büchse nach der Achse.

Der Hauptkörper des Apparats, welcher die Oehlkammer und ihr Zugehör enthält, besteht

gewöhnlich aus zwei zusammengenieteten Haupttheilen, nämlich der Oehlbüchse und dem

Dekel, welcher die Oeffnung in dem Piedestal für die Achsenbüchsen verschließt. An

diesem lezteren Theile hängt der den Eingang in die Oehlkammer verschließende Dekel.

Beide Haupttheile können in einem Stük gegossen werden; die Anfertigung derselben

wird aber erleichtert, wenn man sie einzeln gießt und nachher zusammennietet.

Fig. 58 ist

ein Verticaldurchschnitt von vorn nach hinten durch die Mitte des Apparats; Fig. 59 ein

Grundriß der Oehlbüchse mit abgenommenem Dekel. Fig. 60 stellt die innere

Seite des Dekels dar, nachdem derselbe von der Oehlbüchse getrennt worden ist. A, A ist die Höhlung, welche die Achse aufnimmt; B, B der Dekel.

Nachdem die Theile Fig. 59 und 60 gegossen sind, werden

sie aneinander genietet: der Theil d, Fig. 59, kommt ins Innere

der Höhlung E, Fig. 60, zu liegen und

das Ganze kann hierauf vermittelst zweier durch die Oeffnungen a, a,

Fig. 60,

gehender Bolzen vereinigt werden. F, Fig. 58 und 59, ist die

Oeffnung, durch die das Oehl in die Kammer C, C

eingegossen wird. Diese Oeffnung wird durch eine Röhre ausgefüllt, welche Fig. 61

abgesondert dargestellt ist. Diese Röhre besteht aus zwei in einander stekenden

Theilen, und ist so eingerichtet, daß das in ihr oberes Ende gegossene Oehl zwar

frei in die Oehlkammer fließen aber nicht wieder zurükkehren kann, wenn die Büchse

ins Schwanken gerathen sollte. Der äußere cylindrische Theil b erstrekt sich abwärts bis zum Boden der Oehlkammer und besizt für den

Durchgang des Oehls in die Oehlbüchse C bei c eine Oeffnung. d ist ein

an das obere Ende der Röhre b gefügtes conisches Rohr,

das sich bis unter die Oeffnung c erstrekt. Dieses

Einfüllrohr entspricht dem beabsichtigten Zwek vollkommen. Der größeren Sicherheit

wegen und um den Eintritt irgend einer fremden Substanz in die Oehlbüchse zu

verhüten, ist noch ein Dekel G angebracht, welcher an

einem Scharnier hängend durch die Feder e fest auf die

Oeffnung F niedergedrükt und wie Fig. 60 zeigt, im

aufgeklappten Zustand zurükgehalten wird. H ist der

belastete Hebel; I der in die Oehlkammer hinab sich

erstrekende Docht; f der Träger, in welchem der Hebel

gelagert ist; K die Oeffnung in dem oberen Theil der

Kammer, durch die das obere Ende des Hebels tritt, um sich mit dem Dochte gegen die

Achse zu lehnen.

Durch diese Einrichtung wird das Lager gleichförmig und frei von den

Unannehmlichkeiten, welche aus dem Gebrauche der Federn entspringen, deren Spannung

oft von den mit ihrer Besorgung beschäftigten Personen vermehrt wird, so daß sie oft

in kurzer Zeit den Docht durchschneiden.

Tafeln