| Titel: | Verbesserte Maschinen zum Einrammen der Pfähle mittelst Dampfkraft, so wie auch zum Schmieden und Prägen des Metalls, worauf sich James Nasmyth, Ingenieur zu Patricroft bei Manchester, am 24. Jul. 1843 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. IV., S. 9 |

| Download: | XML |

IV.

Verbesserte Maschinen zum Einrammen der Pfähle

mittelst Dampfkraft, so wie auch zum Schmieden und Prägen des Metalls, worauf sich

James Nasmyth,

Ingenieur zu Patricroft bei Manchester, am 24. Jul.

1843 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Aug. 1844, S.

1.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Nasmyth's Maschine zum Einrammen der Pfähle.

Vorliegende Verbesserungen bestehen:

1) in einem Apparat, bei welchem die Kraft des Dampfs einen eisernen Blok in die Höhe

hebt, und denselben auf den Kopf eines Pfahls niederfallen läßt, um diesen in den

Boden einzurammen. Dieses Heben und Fallenlassen des eisernen Rammklozes wird ohne

Anwendung von Räderwerk oder irgend einer rotirenden Bewegung bewerkstelligt;

2) in Vorkehrungen, welche das Gewicht des Rammklozes nebst dem Gewicht des daran

befestigten Apparats veranlassen, durch seinen fortwährenden Druk den Pfahl zum

Einrammen vorzubereiten, und dadurch den Schlag des Rammklozes wirksamer zu

machen;

3) in den Mitteln, dem niederfallenden Rammkloze durch die Elasticität comprimirter

Dämpfe oder Luft noch einen beträchtlichen Zuschuß an Kraft zu ertheilen;

4) in gewissen Vorkehrungen, wodurch das Ventil, welches den Dampf zum Heben des

Rammklozes zuläßt, veranlaßt wird, vermittelst der directen Wirkung des Dampfs sich

zu öffnen; ferner in gewissen Theilen, welche diesem Ventile die erforderlichen

Bewegungen ertheilen, so daß diese Rammmaschine hinsichtlich der Hervorbringung

einer Reihe von Schlägen selbstthätig wird.

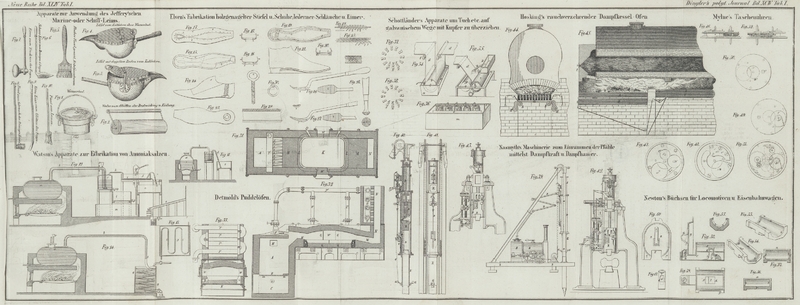

Fig. 39

erläutert die allgemeine Anordnung des Apparats in Anwendung auf das Einrammen von

Pfählen. Er besteht aus einem zwischen zwei senkrechten hölzernen Führungen a', a' verschiebbaren Dampfcylinder A. Dieser Dampfcylinder ist an eine geeignete Plattform

b, b befestigt, die entweder auf dem Erdboden oder

auf einer Barke ruht, wie dieses die Umstände erfordern. Ein Dampfkessel B speist den Dampfcylinder durch eine zikzakförmige

Röhre P mit Hochdrukdampf, und sezt zugleich eine Winde

in Thätigkeit, um den Dampfcylinder nebst Rammkloz, Röhre und Hülse R, D, E auf den Kopf des Pfahls zu heben. Während des

Einrammens ist die Kette der Winde schlaff, so daß das Gewicht des Cylinders A der Leitröhre D und der Hülse E ganz auf dem Pfahl ruht. Der Sperrkegel G verhütet, daß der Apparat zu weit herabrutsche.

Fig. 40

liefert einen Durchschnitt und Fig. 41 eine Frontansicht

des Dampfcylinders nach einem größeren Maaßstab. C ist

ein Kolben, dessen Kolbenstange D* unten aus dem

Cylinder tritt und auf die unten näher zu beschreibende Weise an den Rammkloz R befestigt ist. Der Dampfcylinder A ist an das obere Ende einer eisernen Röhre D befestigt, die dem Rammkloz zugleich als Führung

dient. Diese Röhre selbst ist auf ähnliche Weise an den oberen Theil einer anderen

dünneren Röhre E befestigt, welche eine solche Weite

besizt, daß sie auf den Körper des einzurammenden Pfahls paßt. Das ganze Gewicht des

Cylinders A, des Rammklozes R, der Röhre D und der Hülse E wird von den Sperrkegeln G,

G getragen, deren Spizen zu diesem Behuf in einer in den Pfahl

geschnittenen Kerbe ruhen.

Um die Thätigkeit des Apparats zu beschreiben, wollen wir annehmen, die Windenkette

sey schlaff, der Dampf habe durch die Dampfwege X freien

Zutritt, und drüke mit voller Kraft auf die untere Seite des Kolbens. Dadurch wird

der Rammkloz so lange gehoben, bis sein Rand mit dem Hebel o in Berührung kommt und denselben aus seiner horizontalen in die Fig. 40

dargestellte Lage hebt. Da der Hebel o mit der

Ventilstange verbunden ist, so wird bei der erwähnten Bewegung das Ventil K in die Fig. 40 dargestellte Lage

geschoben. Dadurch kommt die Schulter S an dem unteren

Ende der Ventilstange über die Spize des Fanghakens N,

so daß nun die Ventilstange durch die Feder n in

derjenigen Lage, in welche sie durch den Rammkloz gehoben wurde, zurükgehalten wird.

In Folge dieser Stellung des Ventils kann nicht nur die Spize des Hakens N unter der Schulter S

hinweggehen, sondern es wird auch die Communication zwischen dem Dampfkessel und der

unteren Seite des Kolbens abgesperrt, indem das Ventil die Oeffnung X bedekt. Als weitere Folge der Bewegung des Ventils

kann nun der in dem Raume unter dem Kolben befindliche Dampf durch den Canal Z in die freie Luft entweichen. Das unmittelbare

Resultat hievon ist das Niederfallen des Kolbens mit dem Rammkloz auf den Kopf des

Pfahls, welcher durch diesen kräftigen Schlag in den Boden eingetrieben wird.

Unmittelbar nach erfolgtem Schlage nehmen die Sperrkegel G,

G ihre ursprüngliche Lage in den Kerben wieder ein. Eine andere Folge des

Schlags ist die, daß sich das Ende des Riegels L rasch

niederbewegt. Dieser Riegel ist an irgend einer geeigneten Stelle des Rammklozes

angebracht, und wird, ehe der Schlag erfolgt, durch einen kleinen gegen den Stift

w sich lehnenden Federknopf (springknob) in

erhobener Lage zurükgehalten; der Stoß wirft das Ende L

in die durch Punktirungen angedeutete Lage herab. Der Erfolg hievon ist, daß das

andere Ende M des erwähnten Riegels wegen seiner

Winkelbewegung um den Stift Q hervorragt und dadurch mit

der Stange V in Berührung kommt, die es sofort aus der

Fig. 40

dargestellten Lage zurükdrängt. Durch diese Bewegung nun wird die Spize des

Fanghakens N unter der Schulter S der Ventilstange hinweggezogen. Sobald dieses geschehen ist, drükt der

Dampf auf die obere Seite des kleinen Kolbens I, welcher

in dem Cylinder Y an dem oberen Ende der Ventilstange

T angeordnet ist, und schiebt das Ventil K in seine vorherige Lage herab. In diesem Augenblik

strömt der Dampf aus dem Dampfkessel durch den Canal X

unter den Kolben C, wodurch der Rammkloz wieder gehoben

wird. Das Steigen des Rammklozes bringt die Spize M des

Riegels L bei D' mit der

Seite der Röhre D in Berührung, weßhalb der Riegel auf

den ihn zurükhaltenden Knopf gebracht wird, um bei dem nächstfolgenden Stoß wieder

abgeworfen zu werden.

Der Patentträger bemerkt, daß die Anwendung des Fanghakens, um das Ventil in

derjenigen Lage zurükzuhalten, welche eine freie Entweichung des Dampfs aus dem Raum

unter dem Kolben gestattet, in Verbindung mit der Vorrichtung, welche durch den Fall

des Rammklozes den Fanghaken auflöst, ein zur Erzielung eines selbstthätigen Spiels

dieser Rammmaschine sehr wesentliches Mittel ist.

Die Figuren 42

und 43 zeigen

den obigen Apparat in Anwendung auf eine Maschine zum Schmieden, Schneiden und

Prägen des Eisens oder anderer Materialien. In diesem Falle ist eine Stange P, P angewendet, so daß die Hervorragung der Spize M des Riegels L den Haken

N auslöst, wenn der Rammkloz beim Niederfallen

irgend einer Eisenmasse von beliebiger Dike einen Stoß ertheilt.

Der Patentträger macht besonders auf die Mittel aufmerksam, wodurch der Dampf

veranlaßt wird, das Ventil zu öffnen. Es bewegt sich nämlich ein kleiner Kolben I in einem Cylinder Y, der

durch die kleine Röhre f mit Dampf gespeist wird. Wenn

der Rammkloz den Theil O in die Fig. 40 sichtbare Lage

erhebt, so kommt der obere Theil des Kolbens I mit dem

Schwanz des kleinen Dampfventils v in Berührung, und

hebt dasselbe von seinem Lager, so daß nun der Dampf von oben auf den Kolben drüken

kann. In dem Augenblik nun, wo der Fanghaken von der Schulter S hinweggeschoben wird, tritt die Kraft dieses Dampfs über dem Kolben I in Thätigkeit, drükt das Ventil nieder, und öffnet dem

Dampf den Weg unter den Kolben C. Das Niedersteigen des

Kolbens bewirkt den Schluß des Ventils v, und zugleich kann der

eingetretene Dampf durch die Röhre j entweichen, indem

der Kolben I einfach an denselben vorübergeht. Auf diese

Weise wirkt der Kolben I als Ventil, so wie auch als

Kolben und ist in dieser Hinsicht selbstthätig. Die aufwärts gehende Bewegung des

Theiles O erleidet kein wesentliches Hinderniß durch den

Druk des Dampfs gegen den Kolben I, indem nicht eher

Dampf in den Cylinder Y zugelassen wird, als am Ende der

Bewegung, wenn der Kolben I mit dem Schwanz des kleinen

Ventils V in Berührung kommt.

Ein anderer wesentlicher Theil dieser Erfindung bezieht sich auf die Mittel, wodurch

dem herabfallenden Rammkloz noch ein besonderer Impuls ertheilt wird. Der obere

Theil des Cylinders A ist nämlich vollkommen

dampf- und luftdicht, während bei c, c eine Reihe

von Löchern angebracht ist. Wären diese Löcher nicht vorhanden, so würde dem Kolben

bei seinem raschen Aufsteigen ein Gegendruk entgegenwirken, indem die

eingeschlossene Luft oder der Dampf keinen Ausweg hätte. Die Löcher aber gestatten

die Entweichung des Dampfs so lange, bis der Kolben an ihnen vorübergegangen ist.

Von diesem Moment an erleidet der übrige Dampf eine rasche Compression, und bietet

in diesem Zustande einen vollkommen elastischen Widerstand dar, welcher der Länge

des aufwärtsgehenden Hubes eine Gränze sezt. Sobald der Kolben an den bezeichneten

Löchern vorübergegangen ist, kann der Dampf, welcher den Kolben gehoben hatte,

theilweise entweichen, während in demselben Augenblik die Elasticität des

comprimirten Dampfs, zurükwirkend, dem rükgängigen Hub einen sehr kräftigen Nachdruk

gibt. Durch diese leztere Einrichtung wird die Kraft des Stoßes und die

Geschwindigkeit des Fallklozes, dieser mag zum Einrammen der Pfähle oder zum

Schmieden und Prägen des Metalls benüzt werden, wesentlich erhöht. Die Verbindung

der Kolbenstange mit dem Rammkloz wird durch zwei Bolzen H bewerkstelligt, die zu beiden Seiten der Kolbenstange quer durch den

Rammkloz getrieben werden und zwar über einem Metallring h, so daß nun die in einer Vertiefung des Rammklozes eingeschlossenen

elastischen Materialien den Erschütterungen den nöthigen Widerstand

entgegensezen.

Tafeln