| Titel: | Verbesserungen an flachen Taschenuhren, worauf sich George Edward Mylne, Uhrmacher zu Islington in der Grafschaft Middlesex, am 21. Okt. 1843 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. V., S. 13 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserungen an flachen Taschenuhren, worauf

sich George Edward

Mylne, Uhrmacher zu Islington in der Grafschaft Middlesex, am 21. Okt. 1843 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Aug. 1844,

S. 91.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Mylne's Verbesserungen an flachen Taschenuhren.

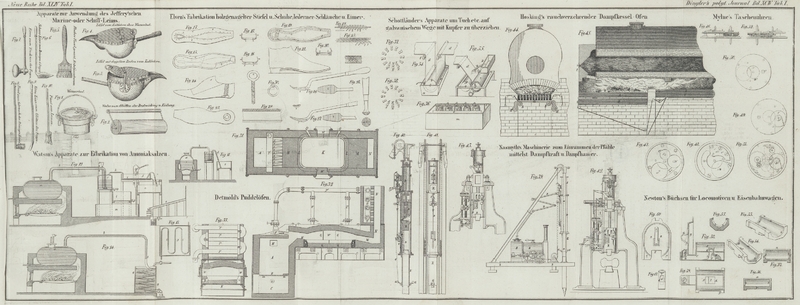

Meine Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren, die Theile der Uhren so anzuordnen,

daß die Schneke in umgekehrter Lage angebracht werden kann; diese Einrichtung

gestattet alsdann, die Schneke in die Stüzplatten einzusenken, und dadurch weit

flachere Uhren als bisher herzustellen.

Fig. 46

stellt die Säulenplatte und obere Platte mit einigen zu meiner Erfindung gehörigen

Theilen in der Seitenansicht dar. a ist das Federhaus,

b die Schneke und c das

Mittelrad. Die punktirten Linien deuten an, wie die Theile in die Platte vertieft

sind.

Fig. 47

liefert eine innere Ansicht der Säulenplatte mit den verschiedenen Vertiefungen; a¹ ist die Vertiefung für das Federhaus, a² die Vertiefung für die Kette, b¹ für die Schneke, d¹ für das dritte Rad und d² für das

vierte Getrieb.

Fig. 48 zeigt

eine hintere Ansicht der Säulenplatte mit den Kloben e

und e¹, wovon der erstere mit Löchern 1 und 2 zur

Aufnahme der Zapfen des Federhauses und der Schneke, der leztere mit Löchern 3 und 4

zur Aufnahme der Spindeln des dritten und vierten Rades versehen ist; der Kloben e¹ nimmt auch einen Theil der in der Abbildung

nicht dargestellten Hemmung auf; 5 ist das Loch zur Aufnahme der Unruhespindel.

Fig. 49 ist

eine äußere Ansicht der oberen Platte mit der Vertiefung f zur Aufnahme der Unruhe;

Fig. 50 eine

innere Ansicht derselben mit einer Vertiefung c¹

zur Aufnahme der mittleren Räder, einer kleinen Vertiefung b² für den Zapfen der Schneke und einer Vertiefung d³ für das dritte Getrieb. Außerdem enthält diese

Platte die Löcher für das Federhaus, die Schneke, das dritte und vierte Mittelrad

und die Unruhespindel.

Fig. 51

liefert eine Frontansicht der Platten, mit einigen Theilen des Werks. h ist das sternförmige Rad, welches dem Aufziehen zur

gehörigen Zeit eine Gränze sezt; i das Sperrad des

Federhauses, k der Sperrkegel; l der Einfall und m die Einfallfeder.

Fig. 52

stellt eine andere Seitenansicht der beiden Platten dar, in welcher andere Theile

deutlicher sichtbar sind. n ist das Getrieb des

Mittelrads; o das dritte Rad und o¹ das zu diesem gehörige Getrieb; p

das vierte Rad und r das zu diesem gehörige Getrieb.

Die Schneke ist der gewöhnlichen Schneke ähnlich, nur besizt sie eine dünne

Stahlscheibe, ist in umgekehrter Lage angebracht und links geschnitten. Die obere

Platte ist ungefähr um ein Drittel diker als gewöhnlich, wogegen die Säulenplatte

hinsichtlich ihrer Dike von den gewöhnlichen nicht abweicht.

Tafeln