| Titel: | Verfahrungsarten und Apparate zur Fabrication von Ammoniaksalzen, worauf sich William Watson, Chemiker zu Leeds, am 16. Jan. 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. XI., S. 35 |

| Download: | XML |

XI.

Verfahrungsarten und Apparate zur Fabrication von

Ammoniaksalzen, worauf sich William

Watson, Chemiker zu Leeds, am 16. Jan.

1844 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts. Sept. 1844, S.

83.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Watson's Verfahrungsarten und Apparate zur Fabrication von

Ammoniaksalzen.

Bekanntlich ist der üble Geruch, welcher sich bei der Fabrication von Ammoniaksalzen

verbreitet, für die Nachbarschaft solcher Fabriken eine große Belästigung: denselben

zu vermeiden, ist ein Hauptgegenstand dieser Erfindung. Dieselbe bietet aber auch

noch viele andere Vortheile dar und besteht im Wesentlichen 1) darin, die

Ammoniakflüssigkeit (aus den Steinkohlengas-Fabriken) in geschlossenen

Gefäßen abzudampfen und den Dampf derselben durch eine saure Auflösung zu leiten, um

ein Ammoniaksalz zu erzeugen, während man nach dem gewöhnlichen Verfahren die

Ammoniakflüssigkeit und die Säure mit einander vermischt und dann abdampft, um das

Salz in Krystallen zu erhalten; 2) darin, die gewöhnliche Mischung von

Ammoniakflüssigkeit und Säure in geschlossenen Gefäßen abzudampfen, wobei man die

schädlichen Gasarten sammelt, so daß sie sich nicht in der umgebenden Atmosphäre

zerstreuen können. Diese beide Principien bilden das Wesentliche der Erfindung.

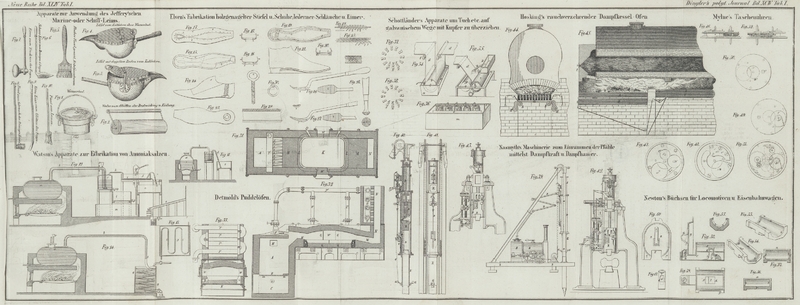

In Fig. 11 bis

14 sind

verschiedene Apparate abgebildet, welche sich zur Fabrication von schwefelsaurem

Ammoniak sehr zwekmäßig erwiesen haben. Fig. 11 ist der

einfachste Apparat, welcher zu empfehlen ist, wo Wohlfeilheit ein Haupterforderniß

ist und kein sehr reines Salz erzeugt zu werden braucht. Der üble Geruch, welcher

sonst bei der Operation Statt findet, wird durch denselben fast ganz vermieden. In dieser Figur ist

a ein mit Gaswasser (ammoniakalischer

Gasflüssigkeit) gefüllter Kessel. In denselben kommen beiläufig 260 Gallons dieser

Flüssigkeit, welche man mit einer Quantität gelöschten Kalks versezen kann, um die

Operation zu beschleunigen und ein reineres Salz zu erzeugen. Eine gebogene Röhre

b verbindet den Kessel mit einem bleiernen Gefäß c, welches oben offen ist. Dieses Gefäß c ist zum Theil mit Schwefelsäure gefüllt, im Verhältniß

von beiläufig einem Pfund Schwefelsäure von 1,700 spec. Gew. auf jeden Gallon

Gasflüssigkeit. Diese Säure muß mit ihrem drei- bis vierfachen Gewicht Wasser

verdünnt werden.

Nachdem man die ammoniakalische Flüssigkeit in den Kessel und die verdünnte Säure in

den Behälter gefüllt und den Apparat verkittet hat, erhizt man den Kessel a, worauf zuerst flüchtige und scheinbar unverdichtbare

Dämpfe durch die Röhre b in die saure Flüssigkeit im

Gefäß c gehen: bei fortwährendem Erhizen treten Ammoniak

und Wasserdampf aus dem Kessel in das Gefäß c und zwar

durch kleine Löcher in dem umgekehrten Trichter am Ende der Röhre b; das Ammoniak verbindet sich sogleich mit der Säure,

während der es begleitende Wasserdampf die Temperatur der sauren Flüssigkeit im

Gefäß c erhöht und dann unverdichtet daraus entweicht,

so daß sie nicht bedeutend an Volumen zunimmt. Wenn alle Säure im Gefäß c neutralisirt ist, läßt man den Inhalt desselben eine

kurze Zeit über sich sezen und zieht ihn dann mittelst des Hebers d in ein anderes Gefäß e ab,

welches von Blei verfertigt oder damit gefüttert ist; darin läßt man ihn

krystallisiren. Ist die Operation im Verlauf eines Tags ausgeführt worden, so bilden

sich die Krystalle während der Nacht und die Mutterlauge kann wieder in das Gefäß

c zurükgezogen und mit frischer Säure zu einer

zweiten Operation gespeist werden; ehe man dieselbe beginnt, muß aber der Kessel a mittelst der Oeffnung f

entleert und wieder mit frischer Ammoniakflüssigkeit gefüllt werden.

Vollkommener ist der in Fig. 12 im

Längendurchschnitt abgebildete Apparat; durch denselben wird das Entweichen

schädlicher oder übelriechender Dämpfe viel mehr, wo nicht gänzlich verhütet. a ist der Kessel, welcher die Ammoniakflüssigkeit

enthält; b die Röhre, um die Dämpfe vom Kessel in das

bleierne Gefäß c zu leiten, welches aber oben

geschlossen ist. In den Kessel gibt man 250–280 Gallons Gasflüssigkeit und in

das bleierne Gefäß c eben so viele Pfunde Schwefelsäure

von 1,700 spec. Gewicht. Diese Säure wird zuvor mit ihrem drei- bis

vierfachen Volumen Wasser verdünnt; nöthigenfalls kann man auch die

Ammoniakflüssigkeit im Kessel a mit gelöschtem Kalk

versezen, indem man beiläufig einen Centner Kalk auf 220 Gallons Flüssigkeit rechnet.

Das bleierne Gefäß c wird mittelst des Trichters g beschikt; die unverdichteten Dämpfe und Gase

entweichen daraus durch die Röhre h und streichen durch

ein gebogenes Rohr i in dem flachen Gefäß j, welches Fig. 13 besonders im

Grundriß zeigt. Das Ende der Röhre i ist mit einer

anderen Röhre verbunden, welche in ein kleines Gefäß k

hinabreicht; durch lezteres läuft beständig ein Strom kaltes Wasser, weßhalb der

Wasserdampf und die schädlichen Gasarten gänzlich verdichtet werden. Wenn die Säure

im Gefäß c neutralisirt ist, zieht man sie in das Gefäß

l ab; man läßt sie darin sich klären und zieht sie

dann in einen anderen Behälter m ab, worin man sie läßt,

bis sich alle Unreinigkeiten abgesezt haben; hierauf pumpt man sie in das flache

Gefäß j hinauf, wo sie zum Theil durch die Hize des

Wasserdampfs abgedunstet wird, welcher von dem Säuregefäß c durch die gebogene Röhre i streicht. Man

läßt dann die concentrirte Auflösung in das Krystallisirgefäß n ab; die erhaltene Krystallmasse legt man auf die geneigte Abtropffläche

o, um sie zu troknen.

Die Verbesserungen, welche den zweiten Theil der Erfindung ausmachen, haben

hauptsächlich zum Zwek, den üblen Geruch zu verhüten oder beträchtlich zu

vermindern, welcher bei der Fabrication von Ammoniaksalzen aus Gaswasser

entsteht.

Das Gaswasser wird gewöhnlich entweder mit Schwefelsäure neutralisirtUnlängst hat man angefangen in den Reinigungsapparat des Steinkohlengases

anstatt Wasser sehr verdünnte Schwefelsäure zu füllen, wodurch unmittelbar

schwefelsaures Ammoniak gewonnen und das Gas viel besser gereinigt wird; man

vergleiche darüber polytechnisches Journal Bd. XCIII S. 397.A. d. R., um schwefelsaures Ammoniak zu gewinnen, oder mit Salzsäure oder salzsaurem

Kalk, um Salmiak zu erzeugen. In beiden Fällen erhält man eine unreine Auflösung des

Ammoniaksalzes, welche beim Abdampfen Krystalle liefert. Die Verdunstung und

Zerstreuung der schädlichen Dämpfe in der Luft belästigt hiebei die Nachbarschaft

sehr; um dieß zu vermeiden, wendet der Patentträger einen geschlossenen Kessel an

und leitet den Wasserdampf und die schädlichen Gase, welche beim Abdampfen aus

demselben entweichen, durch Röhren oder Gefäße, welche äußerlich mit kaltem Wasser

abgekühlt oder durch andere Mittel auf einer niedrigen Temperatur erhalten werden;

die Dämpfe werden also auf ähnliche Weise verdichtet wie bei dem gewöhnlichen

Destillirverfahren und können dann in flüssiger Gestalt bequemer verwendet werden.

Die Auflösung der Ammoniaksalze, welche man durch Vermischen der Gasflüssigkeit mit

Säuren erhält, füllt man in den Kessel a, Fig. 14; die

beim Erhizen desselben entweichenden Dämpfe werden durch das Rohr b in das Schlangenrohr im Gefäß q getrieben, auf welches man beständig kaltes Wasser laufen läßt, um die

Dämpfe zu verdichten. Man kann aber auch die Dämpfe aus dem Kessel in ein ähnliches

Gefäß wie bei k in Fig. 12 leiten, durch

welches man einen Strom kalten Wassers leitet, wodurch die Dämpfe ebenfalls

verdichtet werden.

Auch kann man zuerst den Kessel mit der geeigneten Menge Ammoniakflüssigkeit

beschiken und hierauf die Säure in kleinen Portionen durch den Trichter p hineingießen. Wenn die Flüssigkeit im Kessel a, Fig. 14, hinreichend

eingedampft ist, zieht man sie durch das Rohr t in ein

Gefäß ab, um sie krystallisiren zu lassen.

Die Hauptvortheile, welche man durch Anwendung der beschriebenen Apparate erzielt,

sind: 1) beträchtliche Ersparniß an Brennmaterial, weil man nur beiläufig die Hälfte

der Ammoniakflüssigkeit abzudampfen braucht, aus welcher die Salze gewonnen werden,

denn da das Ammoniak flüchtiger als die anderen Bestandtheile derselben ist, so

entweicht es zuerst; 2) dadurch daß die Operation in geschlossenen statt in offenen

Gefäßen ausgeführt wird, gewinnt man mehr Product, weil von dem Salze nichts

verflüchtigt wird oder verloren geht; 3) anstatt der unreinen und gefärbten Salze,

welche man nach dem alten Verfahren erhielt, bekommt man sehr reine Producte und 4)

wird die Nachbarschaft nicht mehr durch schädliche Gasarten belästigt.

Sollen statt des schwefelsauren Ammoniaks flüchtigere Ammoniaksalze, z.B. Salmiak

bereitet werden, so muß man das Säuregefäß c (Fig. 11 und

12) mit

einem anderen, mit kaltem Wasser gefüllten Gefäß umgeben oder auf sonstige Weise

kühl erhalten; nach Umständen müssen dann auch andere Theile des Apparats modificirt

werden.

Tafeln