| Titel: | Neue Verkuppelung der Triebräder mit den Vorderrädern bei Locomotiven; von J. Lausmann, Maschinenmeister der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn. |

| Autor: | J. Lausmann |

| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. XVII., S. 85 |

| Download: | XML |

XVII.

Neue Verkuppelung der Triebräder mit den

Vorderrädern bei Locomotiven; von J.

Lausmann, Maschinenmeister der Düsseldorf-Elberfelder

Eisenbahn.

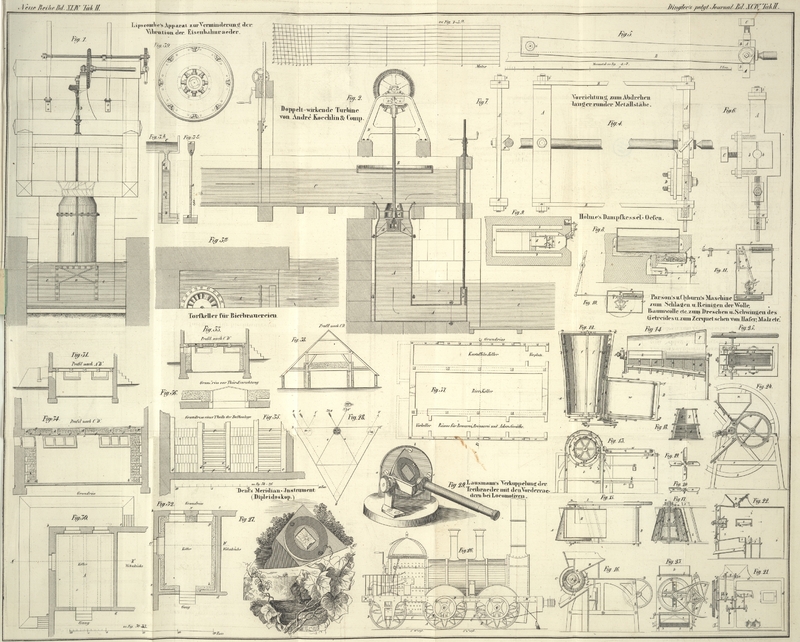

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Lausmann's Verkuppelung der Triebräder mit den Vorderrädern bei

Locomotiven.

Es ist nicht zu läugnen, daß die bei Locomotiven bisher allgemein angewendete

Verkuppelung der Triebräder mit den Vorderrädern durch eine feste Kurbelstange in

vieler Beziehung eine mangelhafte war. Denn abgesehen davon, daß eine solche

Verkuppelung durchaus gleiche Raddurchmesser erfordert (deren Conservirung bei stark

arbeitenden Maschinen viele Schwierigkeit findet), kann dieselbe auch gefährlich

werden. Eine solche Verkuppelungsstange kann nämlich durch irgend ein Ereigniß zum

Bruche kommen, wie ich selbst die Erfahrung gemacht habe, daß selbige bei einer

stark gekrümmten Stelle der Bahn der Biegung nicht widerstand; geschieht nun ein

solcher Unfall während der Fahrt, so kann die an einem Ende befreite Stange unter

die Räder kommen, oder sich als Hebel gegen die Schwellen stemmen, und dergestalt

die Locomotive aus den Schienen heben.

Schon vor neun Jahren versuchte Hr. John Melling,

Maschinen-Ingenieur der Liverpool-Manchester Eisenbahn, die ältere

Verkuppelung durch Rollen zu ersezen, die gleichsam als Frictionsscheiben dienten

und zwischen die Trieb- und Vorderräder geklemmt waren. – Eine solche

Verbindung der Räder ist auch auf ungleiche Durchmesser anwendbar, und das Princip

dieser Vorrichtung hat vieles für sich; in der Ausführung hingegen widersezen sich

derselben manche Uebelstände und es hat wohl deßhalb die Sache selbst wenig Anklang

gefunden.

Da die Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn sehr starke Curven enthält, so wandte

ich zur Vermeidung möglicher Unfälle die festen Kuppelstangen nur bei durchaus

schmierigem Winterwetter an; aber selbst bei trokenem Wetter schlugen bei allen

Maschinen (hauptsächlich bei den 13 und 14zölligen Locomotiven) die Triebräder sehr

stark rund, was nicht nur auf die Räder, sondern auf den ganzen Mechanismus der

Maschine destructiv einwirkte. Um bei den Verhältnissen vorbenannter Bahn diesem

Uebelstande entgegen arbeiten zu können, war eine geschmeidige Verkuppelung

erforderlich, die dem Bruche nicht ausgesezt wäre, und sich auch auf Räder von ungleichen Dimensionen

anwenden ließe. Kettenscheiben wurden zu diesem Zwek schon ziemlich geeignet seyn,

jedoch erfüllen, wie ich jezt aus Erfahrung behaupten kann, Riemscheiben von

geeigneter Größe die Aufgabe noch weit vollkommener. Ein derartiger Versuch ist

meines Wissens bisher an Locomotiven noch nicht angestellt worden, und dieß bewog

mich, wie die Wichtigkeit des Gegenstandes überhaupt, die von mir deßfalls erzielten

Resultate zu veröffentlichen.

Den ersten Versuch mit Riemscheiben, die durch einen

endlosen Riemen verbunden, als Verkuppelung der Triebräder mit den Vorderrädern

dienen, machte ich an der 13zölligen Maschine Johann Wilhelm, gebaut von K. Stephenson 1841. Selbige hat ein Gewicht von 8 Tonnen,

ist sechsräderig, und es haben die Triebräder A, Fig. 26, wie

die Vorderräder B 4 1/2, die Hinterräder D 3 1/2 englische Fuß Durchmesser. Die Federn liegen

unter den Langhölzern M, M; die Achsen o und v der gleichen Räder

stehen 3 Zoll vor den Achsenhaltern vor. Auf die Enden der Triebachse o und der Vorderachse v, wo

bisher Kurbelarme gesessen hatten, sezte ich gußeiserne Riemscheiben E und F von 25 1/2''

(englisch) Durchmesser, 4 1/2'' breit, und verband diese durch einen Riemen H, H von starkem alaungahrem Rindleder, der aus 3 Diken

besteht, die dicht auf einander genäht sind, und eine Breite von 4 1/2'' haben. Die

Rüken der Riemscheiben sind stark gewölbt, so daß sich die Riemen schön anlegen;

außerdem hat jede Riemscheibe Ränder von 2'' Höhe. An jeder Seite der Locomotive ist

je ein Rand durch Schrauben mit der Riemscheibe verbunden, der erst vorgeschraubt

wird, wenn der Riemen aufsizt.

Um zu untersuchen, ob die Riemen Adhäsion genug haben, um den Mechanismus der

Maschine zu bewegen, stellte ich am 25. Sept. d. J. den ersten Versuch an: zu dem Ende wurden die Federn K der Triebachse o auf der Strebestange C, C, die unter diesen hergeht, unterlegt, so daß die

Triebräder A 1/4'' von den Schienen abstanden. Die

Maschine war seit sechs Monaten außer Dienst gesezt und reparirt worden; zudem stand

sie in einem sehr stark gekrümmten Schienenstrang, der aus der Remise in die

Hauptbahn führt. Die Maschine wurde angefeuert, und als der Dampf auf eine Spannung

von 45 Pfd. Ueberdruk pro Quadratzoll gebracht war,

erhielt er vollen Zutritt zu den Cylindern; die Maschine bewegte sich anfangs

langsam, dann aber flott auf der Bahn vorwärts. Es wurde das rükwärts wirkende

Excentricum eingesezt; die Maschine stand einen Moment stille und bewegte sich

darauf ruhig zurük; ein Voreilen der Schwungräder war gar nicht zu bemerken. Bei

diesem Versuch fuhr die Maschine mit einer Geschwindigkeit von nur circa 10

Fuß per Secunde.

Am nämlichen Tage stellte ich den zweiten Versuch auf

gerader ebener Bahn an. – Die Last der Maschine war bei demselben auf alle

Räder gleich vertheilt. Die Locomotive fuhr mit 45 Pfd. Ueberdruk flott aus dem

Bahnhof heraus, und erreichte bald eine Geschwindigkeit von circa 40 Fuß per Secunde; als die Maschine mit

voller Kraft circa 3/4 englische Meile vorwärts gefahren

war, ließ ich plözlich das rükwärts wirkende Excentricum einfallen: die der Maschine

mitgetheilte vorwärts strebende Kraft wurde bald absorbirt; sie kam zum momentanen

Stillstand, und arbeitete dann ruhig rükwärts. Die Triebräder eilten nicht im

Mindesten voraus, und das vollkommene Gelingen dieses kühnen Versuches übertraf

wirklich alle meine Erwartungen. An einer Stelle der Bahn, wo zufällig Oel auf die

Schienen gekommen war, schlugen beide Räderpaare zugleich rund; die Riemen erwiesen

sich mithin den festen Kuppelstangen an Effect gleich, und es war ein Gleiten

derselben ebenfalls nur in geringem Grade bemerkbar.

Den dritten Versuch stellte ich am 29. September auf der

geneigten Ebene zwischen Erkrath und Hochthal an. – Das Wetter war sehr

schmierig, ein starker Wind war beim Aufwärtsfahren der Maschine völlig conträr; es

regnete dazu fortwährend. – Die geneigte Ebene zwischen Erkrath und Hochthal

hat eine Länge von 12,000 rhein. Fuß; die Steigung beträgt 1 Fuß auf 30 Fuß der

schiefen Länge, bekanntlich ein Steigungsverhältniß, wie es bei keiner andern Bahn

vorkommt. – Die Maschine zog nur ihren Munitionswagen und wurde an dem Fuß

der geneigten Ebene mit dem gewöhnlichen Dampfdruk von 45 Pfd. Ueberdruk in Bewegung

gesezt. Nach und nach wurde die Bremse der Tenderräder immer stärker angezogen, bis

endlich die Räder des Tenders auf der Bahn schleiften. Der Gang der Locomotive

verlangsamte sich ungemein, aber dennoch erreichte sie mit einer Geschwindigkeit von

circa 20 Fuß per Secunde den Höhepunkt der geneigten

Ebene, und es eilten auf der ganzen Streke, bei deren Befahrung alle andern

Maschinen das leidige Rundschlagen der Triebräder, selbst unter günstigen Umständen

erfahren, die Triebräder nicht merklich voraus. – Die Tenderbremse wurde

gelöst, und die Locomotive fuhr in den Bahnhof zu Erkrath an den Fuß der geneigten

Ebene zurük. Dort wurden nach und nach fünf schwer beladene Transportwagen

angehängt, die die Kraft der bergan strebenden Maschine vollkommen absorbirten; und

es klingt fast unglaublich, daß die Triebräder der Maschine auch nicht ein

einzigesmal rund

schlugen, sondern die Maschine in allen Theilen stille stand.

Dieser Versuch, der unter den ungünstigsten Umständen angestellt, dieses

befriedigende Resultat ergab, wird alle Sachverständigen überzeugen, daß durch die

Anwendung verhältnißmäßiger Riemscheiben bei Locomotiven die Aufgabe der

Verkuppelung auf eine glükliche Weise gelöst ist. Die Aufzählung fernerer Versuche,

die ich zur Bestätigung der früheren anstellte, könnte nur ermüden, und es sey bloß

noch hinzugefügt, daß die Maschine durch die angegebene Verbindung an Kraft gewonnen

zu haben scheint, und Güterzüge von 24 beladenen Wagen mit einer Leichtigkeit

anzieht, die mir an dieser Maschine neu erscheint.

Es ist voraus zu sehen, daß auch andere Eisenbahnen die Vorzüge dieser neuen

Verkuppelung durch endlose Riemen einsehen und in Anwendung bringen werden, und es

sey mir in Bezug hierauf erlaubt, noch einiges in Betreff der Ausführung

hinzuzufügen. Ich rathe zu möglichst großen Riemscheiben; dieselben verunstalten die

Maschine gar nicht, und es gewinnt die Mittheilung mit der Größe natürlich an Kraft.

Bei unseren 14zölligen Maschinen werde ich Riemscheiben von 29'' (englisch)

Durchmesser anwenden. Nimmt man mit Bernoulli an, daß ein

Riemen von 3'' Breite bei 500 Fuß Geschwindigkeit per

Minute die Kraft eines Pferdes fortpflanzen kann, so sind danach unsere 4 1/2 Zoll

breiten Riemen, die auf 25 1/2 zölligen Riemscheiben sizen, bei 4 1/2füßigen

Triebrädern, die eine Peripherie-Geschwindigkeit von 2130 Fuß per Minute haben, im Stande, je eine Kraft von

25½/54 × 2130/500 × 4½/3 = 3

Pferden,

also vereint eine Kraft von 6 Pferden, oder 1/5 der ganzen

Maschinenkraft fortzupflanzen. – Die Riemen selbst verband ich an den Enden

durch kleine Mutterschrauben mit ganz flachen Köpfen, die nach innen gelehrt sind,

und sich in das Leder eindrüken; die Enden verband ich so mit einander, daß der

Riemen circa 3'' zu kurz war; dann wurde er einige

Stunden in Wasser gelegt, wodurch er sich bedeutend längte, und darauf aufgezwängt.

Der nasse Riemen legte sich sehr schön an, und hatte später, als er getroknet war,

auch keine Steigung zum Ablaufen. – Um die Riemen gegen die Witterung

unempfindlich zu machen, habe ich dieselben außen anstreichen, und inwendig

firnissen lassen. In die innere Seite des Riemens ließ ich zugleich eine Quantität

gestoßenes Harz einreiben, wodurch derselbe an Adhäsion noch bedeutend gewonnen

hat.

Es ist einleuchtend, daß sich diese Verkuppelung durch Riemen auch auf Räder von ungleichem

Durchmesser anwenden läßt, wobei denn natürlich die Riemscheiben unter einander das

Verhältniß der zugehörigen Räder haben müssen.

Ueberhaupt aber hat man auch bei gleichen Rädern nicht so ängstlich auf Erhaltung der

ursprünglichen Raddurchmesser zu wachen, wie bei festen Kuppelstangen, indem die

Folge einer eingetretenen Ungleichheit nur in einem Schleifen des Riemens bestehen

wird, welches sich zudem leicht zu erkennen gibt. – Haben, wie dieß häufig

der Fall ist, die Triebräder bedeutend mehr gelitten als die gleichen Vorderräder,

so braucht man nicht, wie bisher, beide Räder auf der Drehbank gleich stark

anzugreifen, sondern hat nur zu beobachtend daß die Riemscheiben wieder in das

nämliche Verhältniß zu einander treten, wie dieß bei den zugehörigen Rädern der Fall

ist. Die Kosten der ganzen Verkuppelung sind nicht bedeutend, indem für unsere

Maschine Johann Wilhelm die vier Riemscheiben incl.

Modell, nebst Drehlohn und beiden Riemen nur circa 80

Thlr. kosten.

Düsseldorf, den 4. Oktober 1844.

Tafeln