| Titel: | Verbesserungen an den Oefen für Dampfkessel, worauf sich George Holmes, Ingenieur zu Stroudwater, Grafschaft Gloucester, am 9. Nov. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. XIX., S. 115 |

| Download: | XML |

XIX.

Verbesserungen an den Oefen für Dampfkessel,

worauf sich George

Holmes, Ingenieur zu Stroudwater, Grafschaft Gloucester, am 9. Nov. 1845 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Aug. 1844, S.

10.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Holmes' Verbesserungen an den Oefen für Dampfkessel.

Vorliegende Erfindung besteht in einem neuen Verfahren die Luft zur Beförderung der

Rauchverzehrung den Feuercanälen der Oefen oder Feuerstellen zuzuführen; ferner in

den Mitteln, den Luftzutritt nach Maaßgabe der Quantität des aus dem Brennmaterial

entwikelten Rauchs zu reguliren. Die zur Erreichung dieses Zweks von dem

Patentträger angewendeten Mittel bestehen darin, daß in dem Aschenfalle unter dem

Roste eine Luftkammer angeordnet wird, die mit Thüren oder Klappen versehen ist,

welche sich beliebig öffnen lassen. Diese Thüren oder Klappen stehen auf irgend eine

geeignete Weise mit der Feuerthür in Verbindung, so daß, wenn die leztere, in der

Absicht, eine neue Ladung Brennmaterial in das Feuer zu füllen, geöffnet wird, auch

die Klappen des Luftcanals sich öffnen und somit eine große Quantität Luft in den

Feuercanal des Ofens dringen lassen. Mit den Klappen steht ferner ein Apparat in

Verbindung, welcher verhütet, daß sie sich unmittelbar nach Verschluß der Feuerthür

schließen. Mit Hülfe dieses Apparats wird gerade zu der Zeit, wo frisches

Brennmaterial aufgegeben wird, und eine Menge Rauch aus demselben sich entwikelt,

einer großen Menge Luft der Zutritt in das Feuer gestattet; in dem Maaße aber, als

der Rauch sich vermindert, vermindert sich auch durch allmähliches Schließen der

erwähnten Klappen der Luftzutritt, bis die Klappen ganz geschlossen sind.

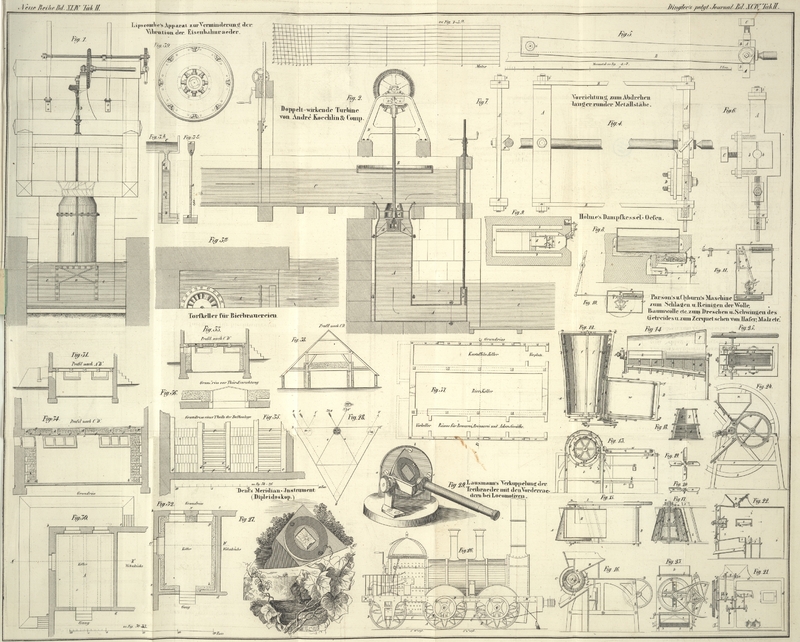

Fig. 8 stellt

einen Dampfkessel-Ofen mit den an demselben in Anwendung gebrachten

Verbesserungen im senkrechten Längendurchschnitt und Fig. 9 im horizontalen

Durchschnitt nach der Linie 1, 2, Fig. 8 dar. a ist der Ofen; b, b der

Feuercanal; c der Aschenfall, d die Luftkammer, welche die Feuercanäle vermittelst einer in der Brüke angebrachten

Oeffnung e mit Luft versieht. An der Vorderseite der

Luftkammer sind die Thüren oder Klappen f, f angebracht,

welche durch die mit dem Schiebrahmen h, h beweglich

verbundenen Stangen g, g geöffnet oder geschlossen

werden. Dieser Rahmen enthält eine lange Stange i, deren

äußeres Ende mit einem zweiarmigen an dem unteren Ende der verticalen Welle k befindlichen Hebel j

verbunden ist. Das andere Ende des Hebels j articulirt

mit einer Stange n, die sich gegen eine starke in einer

eingemauerten Büchse angeordnete wurmförmige Feder lehnt. Das obere Ende der

verticalen Welle k enthält einen Arm l und das äußere Ende des leztern ist mit einem

bogenförmigen Schliz (Fig. 9) versehen, in

welchem ein an dem Ende der Verbindungsstange m

befindlicher Stift spielt und dadurch den Arm l mit der

Feuerthür verbindet.

Beim Oeffnen der Feuerthür wird der Arm l zurükgedrängt.

Diese Bewegung ertheilt der senkrechten Achse k eine

Drehung, zieht die lange Stange i vorwärts, öffnet

dadurch die Klappen f, f der Luftkammer und gestattet

der Luft den Zutritt in den Feuercanal. Wenn die Thür wieder geschlossen wird, so

gleitet der Stift, welcher die Stange m mit dem Hebel

l verbindet, längs des erwähnten Schlizes, und

erlaubt mit Hülfe eines nachher zu beschreibenden Apparats, diesen Theilen

allmählich in ihre ursprüngliche Lage sich zurük zu bewegen und dadurch die Klappen

der Luftkammer langsam zu schließen.

Die Figuren 10

und 11

stellen den Apparat, welcher die Klappen der Luftkammer allmählich schließt, nachdem

die Feuerthür geöffnet und Brennmaterial aufgegeben worden ist, abgesondert und in

größerem Maaßstabe dar. Fig. 10 liefert einen

Grundriß des Apparats mit dem Durchschnitt des Gehäuses; Fig. 11 ist eine

Seitenansicht des Apparats mit Hinweglassung der Seitenwand des Gehäuses. Die

wirksamen Theile des Apparats sind in ein eingemauertes Gehäuse p, p eingeschlossen. k, k

ist die oben erwähnte senkrechte Welle, an deren unterem Ende der zweiarmige Hebel

j, j angebracht ist, dessen eines Ende mit der

langen Stange i, Fig. 9, und dessen anderes

Ende mit der gegen die Feder o drükenden Stange n in Verbindung steht. Die respectiven Theile in allen

Figuren sind in derjenigen Lage dargestellt, welche sie einnehmen, wenn die

Feuerthür und die Klappen der Luftkammer geschlossen sind; sind dagegen Feuerthür

und Luftkammerklappen offen, so befinden sich sämmtliche Theile in der Fig. 9 und 11 durch

Punktirungen bezeichneten Lage. Mit dem Arm n, Fig. 11, ist

ein Hebel q verbunden, der um eine Achse 2 sich

vor- und rükwärts bewegen laßt; die Achse 2 befindet sich an dem Ende eines Winkelhebels v. Das untere Ende des Hebels q enthält einen gezahnten Quadranten, welcher gelegentlich mit dem kleinen

Getriebe r in Eingriff gesezt wird. An einer Welle mit

dem Getriebe r befindet sich ein Hemmungsrad s, dessen Rotation durch die an der verticalen Welle t* befestigten Hemmungslappen t,

t regulirt wird. Wenn die Feuerthür geschlossen ist, so befindet sich der

gezahnte Quadrant des Hebels q mit dem Getriebe außer

Eingriff; wird aber die Thür geöffnet, so drängt sie die Stange n zurük und eine an der unteren Seite des Arms n hervorstehende Nase u

kommt mit dem oberen Ende des um 1 drehbaren Hebels v in

Berührung, dessen anderes Ende den oscillirenden Hebel q

trägt; dadurch wird das Ende 2 und mit diesem der Hebel q, der inzwischen die punktirte Lage eingenommen hat, niedergedrükt, so

daß der Quadrant mit dem Getriebe r in Eingriff kommt.

Nun beginnt die durch das Vorräten der Stange n

zusammengepreßte Feder o vermöge ihrer Elasticität die

Stange und mit ihr den Hebel q wieder zurükzutreiben,

und sezt daher vermittelst des gezahnten Quadranten das Getriebe r und das Hemmungsrad s in

Rotation. Unmittelbar unter dem unteren Hemmungslappen und an einer Spindel mit ihm

ist ein kleines Zahnrad y befestigt, welches in ein an

der Achse des Schwungrads A sizendes Getrieb z greift. Aus dieser Beschreibung wird erhellen, daß die

Hemmung die Geschwindigkeit des Räderwerks regulirt und die allzurasche Ausdehnung

der Feder verhütet. Durch diese Mittel wird der allmähliche Verschluß der Klappen

der erwähnten Luftkammer bewerkstelligt. Die Stelle der Feder o kann auch ein Gewicht vertreten, welches durch das Oeffnen der Klappen

gehoben wird und dann wieder langsam herabsinkt, um die Klappen allmählich wieder zu

schließen.

Tafeln