| Titel: | Verbesserte Maschinen zum Schlagen und Reinigen der Wolle, Baumwolle etc., zum Dreschen und Schwingen des Getreides und zum Zerquetschen von Hafer, Malz etc., worauf sich George Parsons zu West Lambrook in der Grafschaft Somerset, und Richard Clyburn, Ingenieur zu Uley in der Grafschaft Gloucester, am 10. Jul. 1843 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. XXIV., S. 136 |

| Download: | XML |

XXIV.

Verbesserte Maschinen zum Schlagen und Reinigen

der Wolle, Baumwolle etc., zum Dreschen und Schwingen des Getreides und zum Zerquetschen

von Hafer, Malz etc., worauf sich George Parsons zu West Lambrook in der Grafschaft Somerset, und

Richard Clyburn,

Ingenieur zu Uley in der Grafschaft Gloucester, am 10.

Jul. 1843 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem London Journal of arts. Jul. 1844, S.

393.

Mit Abbildungen auf Tab.

II

Parson's und Clyburn's Maschinen zum Reinigen der Wolle, zum

Dreschen etc.

Vorliegende Erfindung bezieht sich:

1) auf eigenthümliche Anordnungen und Constructionen in Anwendung auf das Schlagen

und Reinigen der Wolle, Baumwolle, des Flachses, der Seide, Haare und anderer

thierischer oder vegetabilischer Substanzen, welche geöffnet und vom Staube und

andern fremdartigen Stoffen befreit werden sollen. Das wesentlich Neue an diesem

Mechanismus ist die Anwendung conischer rotirender Flügel oder Schläger. Diese

Flügel rotiren innerhalb eines conischen Gehäuses; zwischen dieses Gehäuse und die

Flügel wird die zu reinigende Wolle, Baumwolle oder dergleichen eingefüllt. Unter

gewissen Modificationen ist diese Maschine auch zum Schlagen oder Dreschen von

Weizen, Hafer, Erbsen, Bohnen u.s.w., so wie zur Trennung des Strohes, der Stiele,

Hülsen und anderer fremdartiger Stoffe von denselben anwendbar;

2) auf einen eigenthümlichen Apparat, um das Getreide von Spreu oder andern Stoffen

zu reinigen. Die Neuheit dieses Theils der Erfindung besteht in der Anwendung eines

eigenthümlich construirten rotirenden Ventilators, durch den die Luft in der

Richtung der Achse der Flügel durch die Maschine getrieben wird. Das Wesentliche an

diesem Ventilator besteht in der Gestalt der Flügel, welche an derjenigen Stelle, wo

die Luft den Apparat verläßt, einen größeren Durchmesser besizen als da, wo die Luft

in denselben tritt. Meine Verbesserung bezieht sich

3) auf eine Maschine zum Zerquetschen von Getreide, Malz und andern vegetabilischen

und animalischen Stoffen, welche zerquetscht werden sollen. Das Eigenthümliche

dieser Maschine besteht in der Anwendung eines oder mehrerer Walzenpaare, deren

Peripherie parallel zu den Kanten mit Cannelirungen versehen ist.

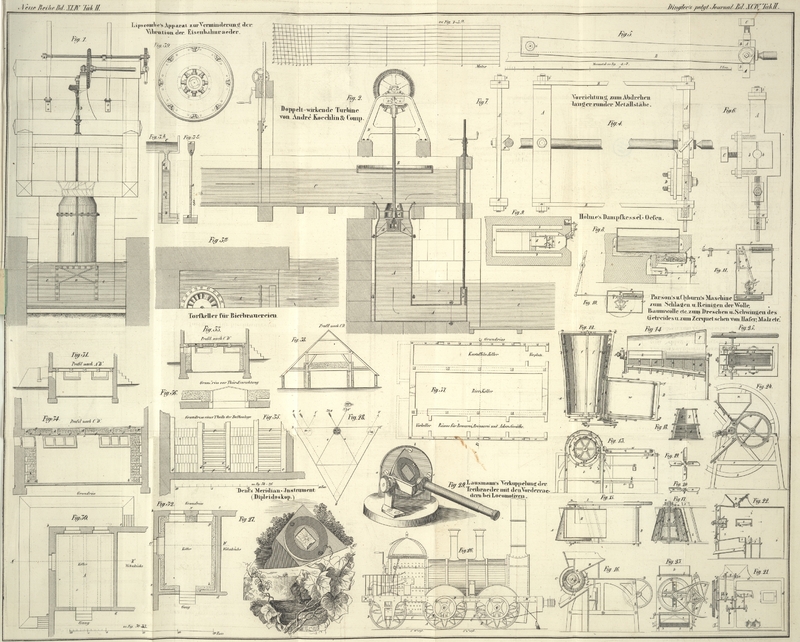

Die Figuren

12, 13

und 14

stellen den ersten Haupttheil der in Rede stehenden Erfindung dar. Fig. 12 liefert den

Grundriß einer Maschine

zum Oeffnen und Reinigen der Baumwolle, Wolle u.s.w. Der äußere Kegel und sein

Gehäuse sind weggelassen, um die innere Einrichtung der verschiedenen Theile

deutlicher sichtbar zu machen. Fig. 13 ist ein

Verticaldurchschnitt von Fig. 12 nach der Linie

AB, und Fig. 14 ein partieller

Seitenaufriß der Maschine, welcher das conische Gehäuse mit seinem Dekel, so wie die

Einfüll- und Austrittöffnung zeigt. Die Form der Flügel oder Schläger und

ihres Mantels oder Gehäuses ist die eines doppelten Kegels (Fig. 12). Zur Herstellung

des conischen Gehäuses wird eine Reihe hölzerner Ringe a, a,

a in longitudinale, durch Schraubenbolzen zusammengehaltene Rippen b, b und c, c, c eingefügt.

An die innere Seite dieser Ringe ist ein Drahtgewebe oder durchlöchertes Metallblech

d, d genagelt. An dem schmäleren Ende ist das

Gehäuse für den Luftzutritt offen, an dem weiteren aber durch ein Brett e geschlossen. Das schmälere Ende ist mit einer Oeffnung

E versehen, durch die das zu bearbeitende Material

eingefüllt wird (Fig. 13). Zum Herausnehmen des Materials befindet sich an dem weiteren

Ende eine Oeffnung F. Die Flügel oder Schläger bestehen

aus Metallblechen, welche auf den an einer Achse g

befestigten Ringen f*, f* angeordnet sind. Diese

Metallbleche sind von der Peripherie der Ringe f*, f*

bei h, h aufwärts gebogen, und hinter diesen

aufgebogenen Theilen sind Holzstreifen i, i angeordnet

und mittelst Schrauben befestigt. Das Gehäuse ist auf das Gestell k, k befestigt und an seinen unteren Theilen durch

Bretter l, l von der Luft abgeschlossen. Innerhalb des

Gehäuses rotiren die Flügel oder Schläger, deren Achse excentrisch angeordnet

ist.

Die Flügel werden mit Hülfe des Riemens m und der Rolle

n durch irgend eine Triebkraft in Bewegung gesezt.

An ihrer Achse befindet sich eine andere Rolle p, von

der aus ein Riemen um eine Rolle q geschlagen ist, deren

Achse ein Getriebe r besizt, um die Bewegung vermittelst

eines Systems von Rädern und Getrieben auf die Walze s, s, t,

t und u fortzupflanzen. Die Walze u ist in einem verschiebbaren Rahmen v gelagert; ein endloses Tuch w umschlingt die Walze u und die Walze u*. Die Walzen s und t liegen in dem Schieberrahmen v,

v in Schlizen und die oberen Walzen werden durch belastete Hebel s*, s*, t*, t* (Fig. 13) gegen die

unteren gedrükt. An dem unteren Theile des Rahmens ist zu beiden Seiten eine

Schraubenbüchse x befestigt zur Aufnahme eines

Schraubenbolzens y, der sich in einer am

Maschinengestell angebrachten Hülse dreht. Durch diese Anordnung läßt sich der

Nahmen v und mit ihm das Walzensystem s, t, u und u* nebst dem

Zuführtuch w den conischen rotirenden Flügeln nähern

oder von denselben entfernen.

An dem Ende des verschiebbaren Rahmens ist ein sägenförmiges Metallstük z angeordnet, das sich daher mit demselben vor-

oder rükwärts bewegt. Um das Fortfliegen von Staub und andern fremdartigen Stoffen

zu verhüten, umgibt den obern Theil des Gehäuses ein an das stationäre Gestell

befestigter Dekel.

Die Wolle, Baumwolle oder das sonstige zu bearbeitende Material wird auf das endlose

Tuch gelegt, welches dasselbe zwischen die beiden Walzenpaare s und t führt und von da zwischen die

rotirenden Flügel und ihr conisches Gehäuse bringt. Auf diese Weise wird das

Material geschlagen und unter zunehmender Centrifugalkraft in schraubenförmiger

Richtung nach dem weiteren Ende des Gehäuses hingetrieben. Die Notation der Flügel

verursacht zu gleicher Zeit einen starken Luftzug durch das Gehäuse, welcher das

Material durch die Oeffnung F in eine Kammer oder einen

Behälter treibt. Beim ersten Eintreten in die Maschine wird das Material durch die

rotirenden Schläger gegen das sägenförmige Metallstük Z

geschlagen. Diese Operation öffnet die härteren Floken und lokert sie für die

weiteren Einwirkungen der Schläger auf; zugleich werden Staub oder sonstige

fremdartige Stoffe getrennt und fallen durch den Drahtflor d,

d des conischen Gehäuses auf den darunter befindlichen Boden.

Die Figuren

15, 16,

17 und

18

stellen eine Modification der so eben beschriebenen Maschine dar, um dieselbe zum

Dreschen und Reinigen des Getreides, der Erbsen u.s.w., so wie zum Sichten des

Strohes, der Hülsen und anderer fremdartiger Stoffe von denselben anwenden zu

können. Fig.

15 liefert eine vollständige obere Ansicht der Maschine; Fig. 16 einen

Längendurchschnitt derselben nach der Linie AB,

Fig. 15,

und Fig. 17

einen horizontalen Durchschnitt nach der Linie CD,

Fig.

16.

Die Flügel oder Schlager sizen an einer Achse g, werden

durch Ringe f, f unterstüzt, und bestehen, wie beim

vorhergehenden Apparat, aus Holzstreifen i, i und

metallenen Flantschen h, h. Doch bilden sie im

vorliegenden Falle einen einfachen Kegel. Das conische Gehäuse ist an beiden Enden

und in der Mitte aus Metallringen a, a construirt. An

diese Metallringe ist mit Hülfe von Schraubenbolzen eine Reihe Stangen d, d befestigt, zwischen denen ein hinreichender Raum

gelassen ist, um dem aus dem Stroh herausgedroschenen Getreide zu gestatten

hindurchzufallen. Ein Theil der Stangen d, d ist bei E, Fig. 16, weggelassen, um

eine Oeffnung zur Einfüllung des zu bearbeitenden Materials zu bilden, und Fig. 17 gemäß

wird man bemerken, daß das schmälere Ende des conischen Gehäuses geschlossen, am

weiteren Ende dagegen für das gedroschene Getreide eine ringförmige Oeffnung

gelassen ist. An die Ringe a, a ist ein an beiden Enden

geschlossener metallener Dekel l befestigt, der bei G, G eine Oeffnung besizt, um dem aus dem Stroh gedroschenen

Getreide zu gestatten, in irgend einen geeigneten Behälter herabzufallen. Das

conische Gehäuse ist mittelst Bolzen an das Gestell k, k

der Maschine befestigt; das Gestell selbst ist an seinen Seiten durch Bretter

geschlossen. An dem obern Theile des Maschinengestells erstrekt sich das Zuführbrett

H, Fig. 16, nach der inneren

Kante des Gehäuses. Ein um die Rolle n geschlagener

Riemen überträgt die Bewegung auf die Flügel oder Schläger; die Rolle n kann von einer andern, durch irgend eine Triebkraft in

Thätigkeit gesezten größeren Rolle aus in Umdrehung gesezt werden. Die Flügel sind,

wie im vorhergehenden Falle excentrisch zum Mittelpunkte des Gehäuses angeordnet;

jedoch liegt im vorliegenden Falle die Linie der Excentricität ungefähr

rechtwinkelig zu der Richtung, unter welcher die Maschine gespeist wird.

Das zu dreschende Material wird der Lange nach auf das Brett H gelegt, worauf dasselbe in Folge der rotirenden Bewegung durch die

Schläger in spiralförmiger Richtung gegen das weitere Ende hingewirbelt und gegen

die Schienen D, D des conischen Behälters geschlagen

wird. Das Stroh verläßt die Maschine durch die Oeffnung I,

I, Fig.

17, während das ausgeschiedene Korn mit einem Theile Spreu zwischen den

Stangen d, d auf die Rinne J,

J, und von da in geeignete Behälter fällt. Während diesem weht der durch

die Notation der Schläger erregte und in der Richtung des Pfeiles Fig. 16 fortschreitende

Luftstrom die Spreu und andere lokeren Stoffe zu dem hinteren Ende K der Maschine hinaus. Zugleich wird das leichtere oder

schadhafte Getreide von dem Luftstrom eine kurze Streke weit fortgetrieben und fällt

dann in die Rinne L, L, welche dasselbe seitwärts aus

der Maschine leitet. Fig. 18 stellt eine

andere Methode dar, welche bei der Construction des conischen Gehäuses angewendet

werden kann. In diesem Falle wird eine Reihe hölzerner Ringe a von longitudinalen Streifen b

zusammengehalten, durch die eine Reihe Drahtringe d, d

gestekt wird, mit Zwischenräumen, durch welche das gedroschene Getreide fallen

kann.

Der zweite Haupttheil der Erfindung, nämlich der Apparat zur Reinigung und Trennung

des Getreides von Spreu und Unreinigkeiten, ist durch die Figuren 19, 20, 21, 22 und 23

dargestellt. Die bei dieser Maschine zur Anwendung gebrachte verbesserte Gestalt der

Flügel ist aus den Figuren 19 und 20 zu entnehmen. a, a sind die unter einem Winkel von 45° gegen

die Achse b gestellten Flügel; bis zum Punkte c laufen ihre Kanten parallel, dann krümmen sie sich in

eine Spize.

Fig. 21 zeigt

die in Rede stehende Reinigungsmaschine im Seitenaufriß, Fig. 22 im verticalen

Längendurchschnitt und Fig. 23 in der Frontansicht. Das

Gestell d, d ist wie bei einer gewöhnlichen

Kornschwingmaschine an seinen Seiten mit Brettern bekleidet. a, a ist der verbesserte Ventilator, dessen Achse b, b sich in Lagern c, c dreht. Die Achse b ist mit einer kleinen Rolle f versehen, von der aus ein Treibriemen um eine größere Rolle g geht; indem man die leztere vermittelst einer Kurbel

umdreht, sezt man den Ventilator in rasche Rotation. Der Ventilator ist, wie man

bemerken wird, zum Theil durch das vordere Gestell der Maschine d*, d* eingeschlossen. Wenn

derselbe in Bewegung gesezt wird, so strömt die Luft nach der Richtung der Pfeile in

die Kammer i und zwar wird wegen der eigenthümlichen

Gestalt der Flügel ein stärkerer Wind erreicht, als durch gewöhnliche

Ventilatorflügel. Damit sich kein luftleerer Raum bilde, steht der mittlere Theil

des Ventilators durch einen Canal A mit der äußeren Luft

in Communication.

An dem oberen Theile der Maschine ist ein Trichter k

befestigt, an dessen Boden eine cannelirte Speisungswalze l angeordnet ist. Auch ist im Innern des Trichters ein Schieber m angebracht, der sich mit Hülfe der Schraube n höher oder niedriger stellen läßt. An der Achse der

Speisungswalze befindet sich ein Winkelrad o, das in ein

ähnliches an einer kurzen Welle q sizendes Winkelrad p greift. Die leztere Welle trägt außerdem noch eine

Rolle r, von der aus ein endloser Riemen um eine andere

an der Welle g* der Scheibe g befestigte Rolle s geschlagen ist. Die durch

diese Anordnung in Umdrehung gesezte Speisungswalze bringt das Getreide aus dem

Trichter k in den Bereich des durch die Notation des

Ventilators erzeugten Luftstroms, durch den das Getreide von den fremden Stoffen

getrennt wird. Durch folgende Anordnung werden die einzelnen Theile des Getreides,

je nach ihrer verschiedenen specifischen Schwere, in verschiedene Abtheilungen

geleitet.

Unter der Speisungswalze l ist ein Drahtsieb t angeordnet. An beiden Seiten dieses Siebes sind Bolzen

u, u angebracht, welche sich in Hülsen, die an dem

Maschinengehäuse befestigt sind, hin- und herschieben. Die Achse der Scheibe

g trägt ein Excentricum u, Fig.

21, dessen Stange mit dem Hebel w einer kurzen

Welle x verbunden ist; demnach wird durch die

Umdrehungen der Riemenscheibe g diese Welle x in hin- und heroscillirende Bewegung gesezt. An

dem einen Ende der Welle x ist ein Hebel y befestigt, der durch eine Lenkstange mit dem einen

Ende des Siebes t in Verbindung steht. Durch diese

Anordnung erhält das Sieb seine hin- und hergehende Bewegung.

Unter dem Sieb befindet sich eine Kammer z mit einer

Oeffnung 1, unter der eine Rinne 2 angeordnet ist. Diese Rinne hat den Zwek, das

durch das Sieb gefallene Getreide auf die geneigte Rinne 3, 3 zu bringen. Leztere ist auf

einem Zapfen gelagert und wird durch folgende Mittel in schüttelnde Bewegung gesezt.

An dem andern Ende der Welle x ist an den Hebel y ein anderer Hebel 4, 4 befestigt, welcher durch eine

Lenkstange mit der Rinne 3 in Verbindung steht. Somit haben die Schwingungen der

Welle x zugleich die schüttelnde Bewegung der Rinne 3

zur Folge.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Das Getreide fällt aus dem Trichter

k durch den nach der Richtung der Pfeile wehenden

Luftstrom auf das Sieb t, während Spreu, Staub und

andere leichtere Stoffe durch den Luftstrom nach dem Ende der Maschine fortgeführt

werden. Das Korn gelangt durch das Sieb t in die Kammer

z und fällt von da durch die Oeffnung 1; zwischen

dieser und der Rinne 2 gelangt dasselbe abermals in den Luftstrom; das schwerere

Getreide fällt durch die Rinne 2 auf die Schüttelrinne 3, von der es an den

geeigneten Ort geleitet wird.

Während das Korn durch den zweiten Luftstrom fällt, findet eine Trennung der

schlechteren und besseren Sorten statt; die ersteren, welche die leichteren sind,

werden durch den Wind über die Rinne hinausgetrieben und fallen in den Canal 6, und

von da, die Rinne 7 hinab, in irgend einen untergestellten Behälter.

Das Sieb t ist zu beiden Seiten gegen den Luftstrom

offen; dieser bläst daher auf das darüberliegende Korn und führt die ungedroschenen

Aehren fort, welche in den Trog 8 fallen und durch diesen aus der Maschine geleitet

werden. Die Seiten der Tröge 7 und 8 drehen sich an ihren oberen Theilen um die

Bolzen 9, 9 in die Fig. 22 durch Punktirungen angedeuteten Lagen, so daß der Abstand

zwischen den Kammern 6 und 8 nöthigenfalls nach Belieben abgeändert werden kann.

Der dritte Theil der vorliegenden Erfindung, nämlich die verbesserte Maschine zum

Zerquetschen von Hafer, Bohnen, Malz und andern vegetabilischen oder animalischen

Substanzen, ist Fig. 24 im verticalen Längendurchschnitte und Fig. 25 im Grundrisse

dargestellt. a, b sind die mit ineinandergreifenden

Cannelirungen versehenen Quetschwalzen. Diese Walzen ziehen während ihrer Notation

das zu bearbeitende Material zwischen sich und zerquetschen es. Sie sind durch den

Eingriff eines Getriebes c und eines Rades d mit einander verbunden. Die größere Walze a ist in dem Maschinengestelle e,

e gelagert, die Lager f, f der kleineren b dagegen sind an einen Schiebrahmen g, g befestigt, der sich in Führungen h, h hin- und herbewegen läßt. An der unteren

Seite dieses Rahmens befindet sich nämlich ein Oehr i

mit einer Schraubenmutter, und in diese greift ein Schraubenbolzen k, der sich in einer an dem Ende des Maschinengestells

angebrachten Hülse

dreht. Durch Umdrehung der Schraube k läßt sich demnach

der Rahmen g mit der Quetschwalze b, b vor- und zurükbewegen und dadurch der Zwischenraum zwischen

dieser und der größeren Walze vergrößern oder verkleinern, um den für verschiedene

Materialien erforderlichen Grad des Quetschens zu reguliren. An dem äußeren Ende der

Schraube k ist ein Sperrrad nebst Sperrkegel angebracht,

um jede fernere Drehung dieser Schraube zu verhüten, wenn einmal die Walzen gehörig

gestellt sind. n, n ist ein Trichter oder Rumpf, in den

das zu zerquetschende Material eingefüllt wird. Der obere Theil dieses Rumpfes ist

aus Holz construirt, und der untere eiserne Theil an den Schiebrahmen g, g geschraubt. An der unteren Mündung des Rumpfes ist

eine cannelirte Speisungswalze o angeordnet, welche das

Getreide oder Material überhaupt den Quetschwalzen zuführt. Im Innern des Rumpfes

befindet sich eine Bürste p, p, deren unteres Ende sich

nach der Speisungswalze o hinab erstrekt. An diese

Bürste ist eine Nuß q, q befestigt, die in einem am

Rumpfe angebrachten Schlize gleitet und an ihrem äußeren Ende eine kleine Schraube

r, r aufnimmt, durch deren Umdrehung die Bürste p, p gehoben und niedergelassen werden kann, um die

Quantität des durch die Speisungswalze gelieferten Materials zu reguliren. An der

Achse der kleineren Speisungswalze befindet sich ein Schwungrad, das mit Hülfe einer

Kurbel in Umdrehung gesezt wird. Von derselben Schwungradwelle aus wird auch

vermittelst Eingriffes zweier Getriebe die Speisungswalze in Rotation gesezt. Das

zerquetschte Material fällt auf einen Trog w, der es in

irgend einen untergestellten Behälter leitet.

Um die Entweichung des Materials zu den Seiten der Walzen zu verhüten, besizt die

größere Walze a hervorspringende Flantschen x, x, die sich in Berührung mit den Seiten der kleineren

Walzen b drehen. y, y* sind

Schabeisen mit Zähnen von der Gestalt der Cannelirungen der Walzen, die den Zwek

haben, jede Anhäufung des zerquetschten Materials zu verhüten. Die Zähne dieser

Schabeisen greifen unter leichtem Druke in die Cannelirungen der Walzen. Das

Schabeisen der kleineren Walze ist an den Schiebrahmen g, das der größeren Walze an die Rinne w

befestigt.

Tafeln