| Titel: | Verbesserte Methode die Magnetnadeln der Schiffscompasse dem nachtheiligen Einflusse der localen Attraction zu entziehen, worauf sich William Bush, Ingenieur zu Deptford in der Grafschaft Kent, am 9. Nov. 1843 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. XXXVII., S. 195 |

| Download: | XML |

XXXVII.

Verbesserte Methode die Magnetnadeln der

Schiffscompasse dem nachtheiligen Einflusse der localen Attraction zu entziehen, worauf

sich William Bush, Ingenieur

zu Deptford in der Grafschaft Kent, am 9. Nov.

1843 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jul. 1844,

S. 31.

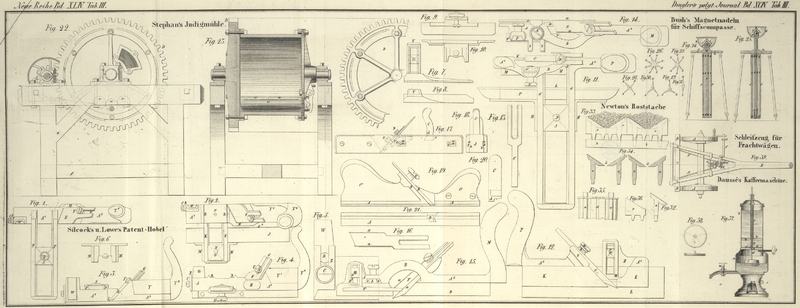

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Bush's Schiffscompasse.

Es ist bekannt, daß die Magnetnadeln der Schiffscompasse in manchen Fällen durch

locale Attraction eine sehr nachtheilige Störung erleiden, so daß sie sehr

unregelmäßig und ungenau die Richtung angeben. Meiner Erfindung gemäß wird diese von

den in der Nähe des Compasses befindlichen Eisenquantitäten herrührende

Localattraction in oder nahe bei der Drehungsachse der Nadel centralisirt, wodurch

der nachtheilige Einfluß auf dieselbe vermindert wird, so daß sie mit größerer

Genauigkeit spielen kann.

a, a, Fig. 24 und 25 ist das

messingene Compaßgestell mit der Universalbewegung, wodurch die Magnetstäbe ihre

perpendiculäre Lage

beibehalten. Die Magnetstäbe wirken als Pendel und Leiter, und nehmen den

Magnetismus alles dieselben umgebenden Eisens auf. b ist

das Beken, worin sich der Magnet und die Windrose drehen; c,

c der mittlere magnetische Stahl- oder Eisenstab, welcher die Nadel

trägt, worauf der Magnet und die Windrose rotiren; d, d

stark magnetisirte Stäbe, welche mit dem mittleren Magnetstabe c in Berührung stehen. Der Nordpol der Stangen c, d ist aufwärts, der Südpol abwärts gekehrt; e ist ein Kreis von stark magnetisirten Stahlstäben mit

aufwärts gekehrten Südpolen; f ein messingenes Gehäuse,

welches die Magnetstäbe gegen den Rost schüzt. Die Achse der Magnetnadel läßt der

Patentträger, anstatt sie auf die übliche Weise zu befestigen, auf Queksilber oder

einer andern Flüssigkeit schwimmen. Zu diesem Zwek ist in dem Compaßbeken ein

metallenes mit Glas ausgefüttertes Queksilbergefäß g

angeordnet. Die Achse des Compasses ist auf einem Korkschwimmer h befestigt, geht durch eine in dem Dekel des Gefäßes

g angebrachte Stopfbüchse aufwärts und trägt den

Kegel i. Dieser Kegel besizt innen an seiner Spize einen

Achat zur Aufnahme des oberen Endes der Spindel, und außen an seiner Spize einen

Achat, zur Aufnahme des unteren Endes der Spize der Magnetnadel. Kommt der Kegel

aber nicht in Anwendung, so wird der Achat zur Aufnahme der Spize der Achse, wie

gewöhnlich, an die Nadel befestigt.

Da, wo der Barometer erforderlich ist, gibt man dem Compaß die Fig. 25 im Durchschnitt

dargestellte Modification. j ist ein mit Queksilber

gefülltes stählernes Gefäß, welches mit der magnetischen Röhre k in Communication steht. Durch diese Röhre, welche die

Stelle des Stabes c, Fig. 24, vertritt, steigt

das Queksilber in die Höhe.

Fig. 26

stellt einen zusammengesezten Magnet mit vier Nord- und vier Südspizen dar.

Die magnetische Anziehung nimmt ihren Weg in directer Linie zwischen den vier

Nordspizen; die zwei nächsten Spizen bilden mit denselben östlich und westlich einen

Winkel von 22 1/2 Grad. Fig. 27 ist ein

zusammengesezter Magnet mit drei Nord- und drei Südspizen; in diesem Falle

geht die Strömung der magnetischen Attraction direct durch die drei Nordspizen, so

daß die mittlere Spize nach Norden zeigen wird. Fig. 28 ist ein Magnet,

der nach demselben Princip wie der Fig. 26 dargestellte

construirt ist, mit dem Unterschiede, daß er nur vier Spizen besizt; die Richtung

der magnetischen Attraction bildet in diesem Fall mit beiden Nordspizen einen Winkel

von 45°. Fig. 29 ist ein Magnet mit drei Spizen; die Spize N zeigt hier direct nach Norden, während die beiden andern Spizen mit

derselben östlich und westlich einen Winkel von 120° bilden. Fig. 30 ist gleichfalls

ein Magnet mit drei Spizen; die Nordspize liegt in der directen magnetischen Linie,

die südwestliche und südöstliche Spize bilden einen Winkel von 90° mit

einander. Fig.

31 zeigt die gerade Magnetnadel, mit nach Norden und Süden gerichteten

Spizen, welche Fig.

24 im Durchschnitt dargestellt ist. In sämmtlichen Figuren sind die

Nord- und Südpole durch die Buchstaben N und S bezeichnet.

Tafeln