| Titel: | Lipscombe's patentirter hydrostatischer Bremsapparat für Eisenbahnwagen. |

| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. LV., S. 252 |

| Download: | XML |

LV.

Lipscombe's patentirter hydrostatischer

Bremsapparat für Eisenbahnwagen.

Aus dem Mechanics' Magazine, Aug. 1844, S.

114.

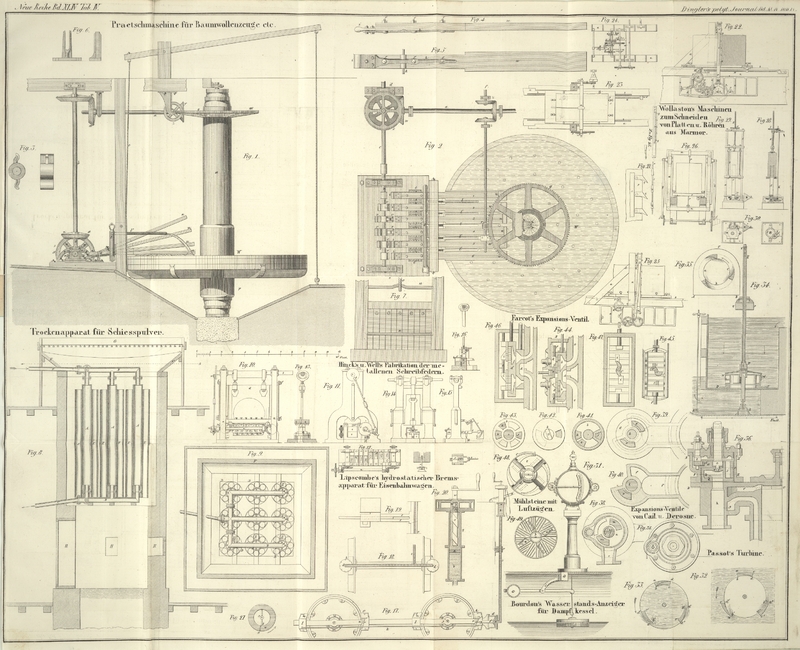

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Lipscombe's hydrostatischer Bremsapparat für

Eisenbahnwagen.

Das Charakteristische, wodurch sich vorliegender hydrostatischer Bremsapparat vor

allen andern Hemmvorrichtungen unterscheidet, besteht darin, daß zwei dieser

Apparate durch einen Conducteur abgesondert von einander in Thätigkeit, und die

Räder zweier Wagen in kürzerer Zeit und mit geringerem Kraftaufwand in Wirksamkeit

gesezt werden können, als dieß mit irgend einem andern der gegenwärtig existirenden

Bremsapparate möglich ist. Außerdem gestattet die in Rede stehende Vorrichtung den

Wagenfedern zu jeder Zeit ein ungehindertes Spiel.

Der Apparat wird, wie aus den Figuren 17, 18 und 20 ersichtlich

ist, dadurch in Thätigkeit gesezt, daß man einen Kolben a gegen das in dem Cylinder b, der Röhre c und dem Cylinder d

enthaltene Wasser preßt und dadurch den Kolben e nach

den Rädern hin treibt. An dem Kolben ist die Stange f

(Fig. 17

und 19)

befestigt, die an ihrem andern Ende einen Führer (guide)

g enthält, welcher auf der Verbindungsstange j gleitet; an den Führer ist der Blok h befestigt. Wenn der Führer g gegen das Rad hin geschoben wird, so veranlaßt er den Hebel r, dessen Drehungszapfen an der Verbindungsstange j befestigt ist, sich in dieser Richtung zu bewegen.

Mithin bewegt sich das andere Ende des Hebels von dem Rade hinweg, indem es die

Stange k, an welche die beiden Führer l mit den Blöken m befestigt

sind, mit sich zieht. Die Stange zieht zugleich das untere Ende des Hebels n nach sich und preßt dadurch den Kloz p gegen das Rad. Man wird leicht erkennen, daß

sämmtliche Bremsklöze sich gleichzeitig bewegen. Um zu verhüten, daß die Flüssigkeit

unter dem Druke neben den Kolben a und e entweiche, besteht dieser aus zwei luftdicht

anschließenden Metallscheiben. Diese Scheiben stehen ungefähr 1/2 Zoll von einander

ab, und der Raum zwischen denselben ist mit einer Flüssigkeit von großer Consistenz ausgefüllt. Die

dikere Flüssigkeit hält demnach stets denselben Druk wie die leichtere aus, bildet

daher eine vortreffliche Liederung und macht es der leichteren unmöglich, neben den

Kolbenplatten durchzusikern. Der Druk der Atmosphäre wird immer verhüten, daß sich

ein Vacuum zwischen den Metallplatten bilde.

Um die Bremsklöze von den Rädern zu entfernen, braucht man nur den Kolben a in die Höhe zu heben. Die Atmosphäre wird alsdann, um

die Bildung eines Vacuums zwischen dem Kolben und der Flüssigkeit zu verhindern,

jeden Kolben in dem Cylinder d veranlassen, das Wasser

die Röhre hinaufzutreiben. Diese rükgängige Bewegung entfernt die Bremsklöze von den

Rädern.

Man wird bemerken, daß kein Theil des Apparats an dem Körper des Wagens befestigt

ist. Der an der Rükseite des Wagens befindliche Theil wird nur seitwärts durch die

Führung y, in welcher er frei spielt, unterstüzt.

Deßwegen kann der Apparat nicht im Geringsten auf die Bewegung der Wagenfedern einen

Einfluß haben. Es ist nun noch übrig, zu erklären, auf welche Weise zwei

hydrostatische Bremsapparate durch einen einzigen Conducteur leicht und rasch, und

zwar abgesondert von einander, in Wirksamkeit gesezt werden können.

Bei gewöhnlichen Bremsvorrichtungen drükt dieselbe mechanische Kraft, welche die

Blöke den Rädern nähert, dieselben auch gegen die Räder. Es ist einleuchtend, daß

bei der ersteren Operation hauptsächlich Geschwindigkeit, bei der leztern große

mechanische Kraftäußerung erforderlich ist. Wir können daher bei der ersten

Operation durch Anwendung einer hauptsächlich auf Geschwindigkeit berechneten

mechanischen Combination Geschwindigkeit zu erreichen suchen, und dann durch

schnelle Umwandlung dieser Combination in eine solche von großer mechanischer Kraft,

mit zwei raschen Kurbeldrehungen die Wagenräder mit geringem Kraftaufwande hemmen.

Viel Zeit und Mühe wird durch vielmaliges Umdrehen einer Kurbel mit der Hand

verschwendet, während durch Anwendung besonderer Kraft eine einzige Umdrehung

hinreichen würde.

Die Art und Weise, jene mechanische Combination abzuändern, ist sehr einfach. Mit

Bezug auf Fig.

20 wird man bemerken, daß der obere Theil des Kolbens a rund ist und in dem Cylinder b gleitet, daß aber der verlängerte Theil des Kolbens vierekig ist, und in

dem Gehäuse q gleitet. Diese Verlängerung ist zur

Aufnahme der Schraube s ausgebohrt. Die leztere besizt

zweierlei Gewinde; das eine, sehr steil ansteigend und deßhalb für größere

Geschwindigkeit geeignet, spielt in dem verlängerten Theil des Kolbens, das andere Gewinde ist sehr

fein und hauptsächlich zur Erzielung einer großen mechanischen Kraft geeignet. Diese

feinere Schraubenwindung befindet sich an dem oberen Theil der Schraube und spielt

in der zu ihrer Aufnahme ausgebohrten Kurbel w Die

Schraube s mag daher als eine lose Schraube bezeichnet

werden. An dem oberen Ende derselben ist ein Bolzen und an diesen eine Stahlstange

t befestigt, zu deren Aufnahme ein Theil der Kurbel

durchbohrt ist.

Aus dem vergrößerten Durchschnitt Fig. 21 wird erhellen

daß, wenn man die Kurbel w nach der Richtung des Pfeils

umdreht, der Vorsprung x gegen die Stahlstange t gepreßt wird, welche die Schraube s mit herumdreht und so den Kolben bei jeder Umdrehung

der Kurbel um eine Streke, gleich dem Abstand zwischen den steilen Gewinden der

Schraube s, hinuntertreibt. Sobald aber die Bremsklöze

gegen die Räder angedrükt werden, biegt die lose Schraube die Feder t ab, so daß der Vorsprung x

vorbeigehen kann. Die innere Schraube der Kurbel wirkt nun auf die feinen Gewinde

der losen Schraube, und treibt dieselben nebst dem Kolben mit großer Kraft senkrecht

abwärts; zwei Umdrehungen der Kurbel reichen hin, die Räder zu hemmen.

Sobald der Conducteur den Bremsapparat seines Wagens in Thätigkeit gesezt hat,

ergreift er den Riemen o, welcher um die Kurbelwalze des

nächsten Wagens gewikelt ist, und indem er die eine Seite dieses Riemens gegen sich

heranzieht, dreht er die zu dem Bremsapparat dieses Wagens gehörige Kurbel und hemmt

rasch die Räder desselben. Die Bremsklöze entfernt er von den Rädern einfach

dadurch, daß er die andere Seite des Riemens gegen sich zieht, wodurch die Bewegung

der Kurbel umgekehrt wird.

Das Geschäft des Conducteurs beim Anpressen der Bremsklöze gegen die Räder wird durch

das Gewicht der Flüssigkeit zwischen dem Kolben a und

dem Cylinder d erleichtert. Angenommen, der verticale

Abstand zwischen denselben betrage 7 Fuß, so gibt dieses einen Druk von ungefähr 3

1/2 Pfund auf den Quadratzoll. Betrüge nun der Flächeninhalt beider Kolben in den

Cylindern d 100 Quadratzoll, so wären stets 350 Pfd.

disponibel, welche durch eine leichte Berührung der Kurbel in Thätigkeit gesezt

werden könnten, um die Bremsklöze gegen die Räder zu dritten. Die Hauptvortheile des

hydrostatischen Bremsapparats sind folgende:

1) die Leichtigkeit und Geschwindigkeit, womit ein Conducteur die Räder zweier Wagen

abgesondert hemmen kann;

2) der Umstand, daß die Wagenfedern in ihrem Spiele stets ungehindert bleiben.

Tafeln