| Titel: | Beschreibung der in Mülhausen statt der Wash-wheels eingeführten Prätschmaschine; von Hrn. Wilhelm Engerth. |

| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. LXII., S. 277 |

| Download: | XML |

LXII.

Beschreibung der in Mülhausen statt der Wash-wheels eingeführten Prätschmaschine; von Hrn.

Wilhelm

Engerth.

Aus den Verhandlungen des niederösterreichischen

Gewerbsverein, 1843 9tes Heft.

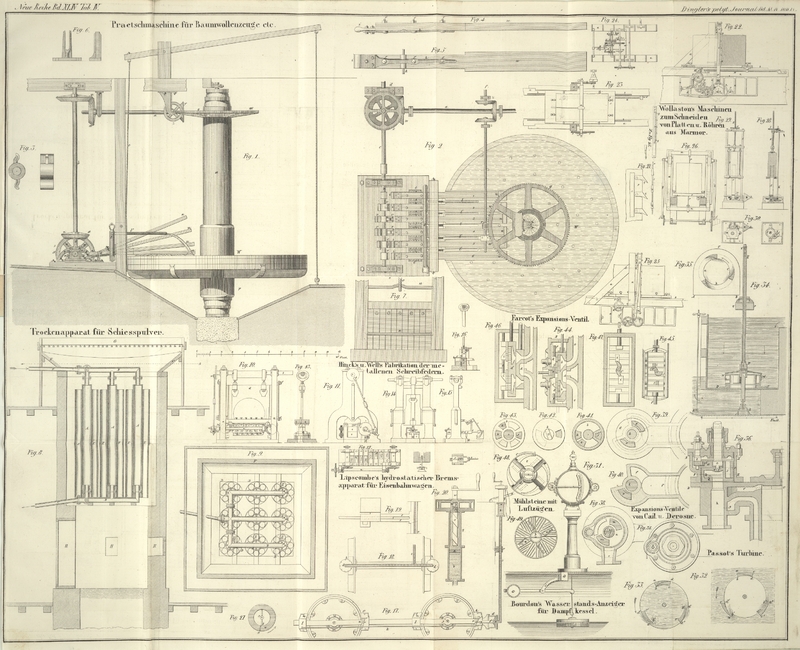

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Beschreibung einer Prätschmaschine.

Die Einrichtung dieser Maschinen, welche für das Reinigen der Zeuge, besonders der

Zizzeuge von bedeutender Länge, bestimmt sind, und in ihren Leistungen die

gewöhnlich dafür verwendeten Washwheels nicht nur

übertreffen, sondern auch weniger Betriebskraft erfordern sollen, besteht dem

Wesentlichsten nach in Folgendem:

In einer Entfernung von beiläufig 72 Wiener Fuß sind die an einer senkrecht stehenden

Welle m befestigten Waschtische W aufgestellt, welche eine langsam drehende Bewegung von der durchlaufenen

Welle g mittelst einer Schneke r und des an der Welle des Tisches angebrachten Stirnrades q erhalten.

Die sechs Waschbläuel u liegen in den neben den Tischen

angebrachten Lagern t, und werden an ihrem armirten Ende

i von dem Daumen v, der

Daumenwelle c, ergriffen, und in der Reihenfolge, wie

sie Fig. 2 mit

1, 2, 3, 4, 5, 6 bezeichnet sind, aufgeworfen.

Die Zeichnung stellt einen Waschtisch einer bestehenden Anlage vor, bei welcher a die Hauptrolle der ersten Communication ist, und 3

Zoll im Durchmesser mißt. Auf dieser Welle a befinden

sich die beiden Winkelräder y und w, von welchen das erstere y mittelst der

Winkelräder z, z die Bewegung auf die liegenden Wellen

f und g überträgt. Auf

jeder Seite der Räder y, z sind zwei Waschtische in der

früher angegebenen Entfernung von ungefähr 12 Fuß angebracht, von welchen hier bloß

einer W gezeichnet ist.

Die Welle a, so auch die Wellen f und g, da die Räder y und z gleich groß sind, machen 25 Umgänge in

der Minute; auf der Welle g ist bei jedem Tische eine

einfachgängige Schraube ohne Ende angebracht, welche in das Stirnrad q der stehenden Welle des Tisches mit 186 Kämmen

eingreift, wodurch sich der Tisch erst in 7 1/2 Minuten einmal umdreht, oder in

einer Minute bloß 2/15 Umdrehung zurüklegt.

Das andere, auf der Welle a aufgestekte Kegelrad w, mit 40 Kämmen, überträgt die Bewegung mittelst des in

dieses eingreifende Kegelrad a von 50 Kämmen auf die

stehende Wette b, welche 2 2/3 Zoll Durchmesser hat, und

auf welcher sich, für die Uebertragung der Bewegung auf die 2 2/3 Zoll starke

Daumenwelle c, das Kegelrad α mit 40 Zähnen

befindet.

Für jeden der sechs neben einander liegenden Waschbläuel u sind auf der Daumenwelle c zwei in einem

gegossenen Daumen, Fig. 3, so angebracht, daß bei jeder Umdrehung der Daumenwelle jeder

Waschbläuel zweimal gehoben wird, also im Ganzen 12 auf einander folgende Schläge

stattfinden, und da das auf der Daumenwelle befindliche conische Rad β Zähne enthält, so dreht sich die Daumenwelle

c gerade 16mal in der Minute um, wodurch von den 6

Waschbläueln 16 × 12 = 192 Hiebe erfolgen. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt,

daß es vortheilhafter erscheint, statt 2 Daumen für jeden Bläuel, 3 solche Däumlinge

anzubringen, dafür aber die Daumenwelle um ein Drittel langsamer gehen zu lassen, da

durch die verminderte Geschwindigkeit des angreifenden Däumlings das Prellen der

Waschbläuel vermieden wird.

Werden mehrere Waschtische an eine und dieselbe Daumenwelle a angestellt, so müssen die Daumen alle so vertheilt seyn, wie dieß

überhaupt bei jedem Walk- oder Stampfwerke für den möglichst gleichförmigen

Gang Bedingung ist, d.h. die Peripherie der Daumenwelle wird in so viele Theile

getheilt, als Däumlinge kommen sollen, welche dann in diesen Entfernungen versezt

werden. Sind z.B. 4 Tische angestellt, so muß die Peripherie in 4 × 6 = 24

–, oder besser, da jeder Bläuel bei einer Umdrehung zweimal ergriffen wird,

in 2 . 24 = 48 Theile getheilt, und dann die Däumlinge entsprechend dieser Theilung

versezt werden.

Von einer Zuleitungsröhre l wird durch die 5 horizontal

liegenden Röhren l' das nöthige Wasser auf den

Waschtisch W geleitet, und das überfließende von dem

Behälter p, in welchen die Welle des Tisches eingesezt

ist, aufgenommen, von wo es durch Abzugsröhren herausgeschafft wird.

Alle Wellen sind von Schmiedeisen, und die Daumenwelle ist an der Befestigungsstelle

der Daumen verstärkt. Die Daumen sind von Gußeisen, die Schlägel von Buchenholz, mit

einem Beschläge, dem sogenannten Zopfende.

In Fig. 4 und

5 ist ein

Schlägel u sammt dem Beschläge h, in der Seitenansicht und Daraufsicht, in doppelter Größe des

gebrauchten Maaßstabes besonders herausgezeichnet. Das Beschläg h wird an den Schlägel u

mittelst der Schrauben γ befestiget, und das

Endstük i, oder das Zopfende, ist so gestaltet, daß man

es nach bereits eingetretener Abnüzung umkehren kann.

Der eiserne Zapfen des Beschläges geht durch eine Verstärkung desselben durch, und

liegt nicht in gewöhnlichen Lagern, sondern in zwei Gabeln, Fig. 6, welche als solches

dienen, da man befürchten muß daß, wenn wider alle Erwartung (was jedoch geschehen

kann) die Welle a sich plözlich in einer der normalen

entgegengesezten Richtung drehen würde, ein Schlägel oder sonst ein anderer

Bestandtheil zu Grunde ginge.

In Fig. 7 ist

die Vorrichtung gezeichnet, welche für das in Stillstandbringen der Schlägel nöthig

ist. Sie besteht in einem eisernen Rahmen n, welcher die

Waschschlägel umfaßt, und welcher mittelst des an einem Hebel befestigten Seiles o gehoben, und dadurch die Zopfenden der Schlägel so

tief gesenkt werden können, daß die Däumlinge an diesen vorübergehen, ohne sie zu

ergreifen.

Bei dem Baue solcher Waschtische muß übrigens bemerkt werden, daß sie eine solide und

sehr feste Stellung bedingen, um den Stößen und Prellungen, welche bei dem Heben der

Schlägel entstehen, gehörig widerstehen zu können.

Tafeln