| Titel: | Alliot's patentirte Centrifugalmaschine zum Waschen, Bleichen und Färben der Zeuge. |

| Fundstelle: | Band 94, Jahrgang 1844, Nr. XCIX., S. 422 |

| Download: | XML |

XCIX.

Alliot's patentirte Centrifugalmaschine zum

Waschen, Bleichen und Färben der Zeuge.

Aus dem Mechanics' Magazine, Sept. 1844, S.

162.

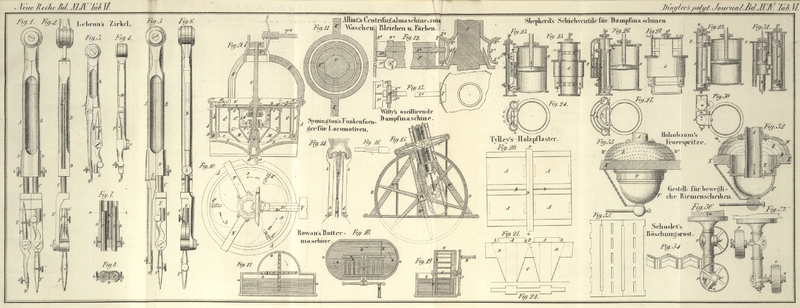

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Alliot's Centrifugalmaschine.

Vorliegende Erfindung besteht in einer scharfsinnigen Benüzung des mit so großem

Erfolg bei der Trokenmaschine der HHrn. Keely und Alliot (polytechnisches Journal Bd. XCI S. 182) angewendeten Princips der Centrifugalwirkung, für die

Zweke des Waschens, Bleichens und Färbens. Die Flüssigkeit wird nämlich durch die

Centrifulkraft rasch und ununterbrochen (in gewissen Fällen auch unterbrochen) durch

die zu behandelnden Stoffe getrieben.

Fig. 9 stellt

die Maschine im Verticaldurchschnitt, Fig. 10 im Grundriß dar.

A ist ein cylindrischer am Boden gekrümmter

Behälter; a¹ eine in die Mitte dieses Behälters

festgeschraubte Pfanne; B¹, B², B⁵ ein an

den oberen Theil des Behälters befestigtes dreiarmiges Gestell, dessen Theile sich

oben in einer Büchse B⁴ vereinigen; C ein senkrechter Bolzen, der sich unten in der Pfanne

a¹ und oben in einem in die Büchse B⁴ eingefügten Lager b dreht; D eine hohle Trommel, welche an der

Welle C lose befestigt ist, und aus drei Abtheilungen

d¹, d²,

d³ besteht. Die innerste Abtheilung d¹ ist durch die Scheidewände c, c von den übrigen, so wie von der Lagerpfanne a¹ und dem unteren Ende der Welle C ganz getrennt; sie selbst ist ungefähr in ihrer Mitte

durch eine Scheidewand g in zwei Theile geschieden. Die

Abtheilung d² ist unten offen, und in diesen

offenen Raum sind die unten zu beschreibenden krummen Platten M, M eingesezt, durch welche die Kammern d¹ und d³ unten mit einander in

Verbindung stehen. Die Kammer d³ ist unten

geschlossen. Die äußere Seite von d² ist bis zum

Punkt d⁴, wo sie nach innen sich neigt, mit

zahlreichen Löchern durchbohrt; dasselbe gilt von der ganzen äußeren Seite der

Kammer d³. Die zu behandelnden Stoffe werden in

die Kammer d³ gelegt, die Flüssigkeit wird durch

die in dem Boden der Kammer d² befindlichen

krummen Platten M in die Höhe gezogen und durch die in

d³ befindlichen Stoffe getrieben. D² ist ein äußeres Gehäuse ohne Boden, welches

die Trommel D¹ umgibt, jedoch ringsum (mit

Ausnahme der nachher zu erwähnenden Oeffnungen o, o)

ganz geschlossen und von oben nach unten ein wenig einwärts geneigt ist. Dieses

Gehäuse ist mittelst Scharnieren lose an D¹

befestigt, und außerdem, wenn die Maschine in Thätigkeit ist, mit Hülfe der Riegel

f, f. F ist ein an dem oberen Theil der Trommel d¹ angebrachter Dekel, welcher, wenn man die

Waaren hineinbringen oder herausnehmen will, befestigt oder losgemacht werden kann,

indem man die an der oberen Seite dieses Dekels befestigten Riegel f, f durch die oberen Enden der außen an die Trommel D¹ befestigten Stäbe d⁵ und durch die an dem äußern Gehäuse D² befindlichen Ringe vor- oder zurükschiebt. An der oberen

Seite dieser Riegel sind Federn s angebracht, welche

beim Vorschieben der Riegel den äußeren Behälter D² unten mit der Trommel D¹ in enge

Berührung bringen. G ist ein separater Dekel, welcher

sich über die beiden innern Kammern d¹ und d² erstrekt, an die er geschraubt ist. E¹, E² sind

zwei an die Welle C befestigte conische Lager, mit

correspondirenden conischen Büchsen e¹, e²; eines derselben ist inwendig an den Dekel G, das andere oben an die Scheidewand der innersten

Kammer d¹ befestigt. H,

H ist ein Centrifugal-Regulator, welcher zwei Winkelhebel bildet,

deren Drehungsachse an dem Dekel G sich befindet. Die

horizontalen Arme dieser Hebel treten durch Schlize in die conische Büchse e¹ und ruhen in dem Lager E¹ in Vertiefungen. k, k, Fig. 9 und 11, sind zwei

Arme, die durch Universalgelenke mit der Welle C

verbunden sind, und sich durch Löcher in der Scheidewand g abwärts erstreken, wodurch bei erfolgender Rotation der Welle C die Trommel D¹ mit

herumgeführt wird. In dem Maaße nun, als die Geschwindigkeit der Welle und Trommel

zunimmt, fliegen die Arme des Regulators H, H aus

einander, wodurch die Trommel aus ihren ursprünglichen Lagern gehoben und sich

selbst überlassen wird. Um die Thätigkeit des Regulators in Beziehung auf die Hebung

der Trommel N zu unterstüzen, sind zwischen den

Flantschen der conischen Lager E¹ und der Büchse

e¹ Federn L, L

angeordnet. M, M sind krumme Platten, welche in dem

offenen Raum an den Boden der Kammer d² befestigt

sind, und dazu dienen, die Kammern d¹ und d³ mit einander zu verbinden. Diese Platten sind

dergestalt gegen die Achse geneigt, daß sie bei erfolgender Rotation der Trommel die

Flüssigkeit schöpfen und aufwärts führen, worauf diese in Folge der

Centrifugalwirkung mit Gewalt durch die äußere durchlöcherte Seite der Kammer d² und durch die in der Kammer d³ befindlichen Waaren gedrükt wird. N ist ein Ventil, durch welches die färbende oder

bleichende Flüssigkeit ungefähr bis zur Höhe der Linie x² von unten in den Behälter A tritt, so

daß die untere Kante des äußeren Behälters D²

noch ein wenig in die Flüssigkeit getaucht ist. R ist

eine von der inneren Seite des Behälters hervorspringende, zum Theil oberhalb, zum

Theil unterhalb der Wasserlinie x² liegende

Leiste, welche beinahe die untere Kante der äußeren Kammer D² berührt; dadurch wird die Luft, welche einen abkühlenden und

desoxydirenden Einfluß auf die Flüssigkeit ausüben möchte, größtentheils abgesperrt.

An dem Boden des Behälters A befinden sich die in Fig. 10 durch

Punktirungen angedeuteten Rippen S, welche gegen das

Centrum hin in der Art gekrümmt sind, daß sie die Flüssigkeit den Schöpfplatten M, M entgegenleiten.

Z¹ ist eine Röhre, welche die Welle C unmittelbar über der Trommel D¹ umgibt, und mit einer horizontalen Achse Z² verbunden ist. Leztere tritt durch eine Seite oder die Hälfte

des Dekels F der Trommel D¹, und zwar auf eine Weise, welche aus den Fig. 12 und 13 gegebenen

Separatansichten näher zu entnehmen ist. Die Röhre Z¹ ist unten nach außen geschweift und endigt sich in einen Theil x¹, welcher oben und unten die Frictionskränze

x², x⁵

enthält, die auf entsprechende an dem inneren Ende der Achse Z² befindliche Frictionsräder Y wirken.

An dem äußeren Ende der Welle Z² ist eine endlose

Schraube Z³ befestigt. In diese Schraube greift

ein Zahnrad Z⁴, dessen Achse Z⁵ am einen Ende eine rechtsgewundene, am andern

Ende eine linksgewundene Schraube enthält und durch zwei Flantschen x⁴, x⁵ des

Ringes Z⁶ geht. Dieser Ring bildet ein an einer

Stelle quer durchgeschnittenes Ventil, welches lose in einer Vertiefung des Dekels

F¹ liegt, und durch die beiden Flantschen x⁴, x⁵ mit Z⁵ verbunden ist. Dieses Ventil paßt auf die oben

erwähnten im äußeren Behälter D² angebrachten

Oeffnungen o, o und verschließt dieselben mehr oder

weniger, je nachdem dasselbe durch die Einwirkung der Schraubenspindeln und Räder

mehr oder weniger expandirt wird. Z⁷ ist ein

ähnlicher, jedoch kleinerer Ring als Z⁶, welcher

in einem geringen Abstand von dem andern gleichfalls lose in einer Vertiefung liegt.

Ueber dieser Vertiefung ist ein lederner Dekel befestigt, welcher, wenn die Maschine

im Gang ist, durch die Centrifugalwirkung des Ringes auswärts gegen das äußere

Gehäuse D² gepreßt wird, und dadurch die

Entweichung auch des geringsten Theils der Flüssigkeit verhütet. Je nachdem die

Welle Z² rechts oder links gedreht wird, gehen

die Flantschen x⁴, x⁵ weiter aus einander oder näher zusammen. Die Umdrehung dieser Welle

nach der einen oder der andern Richtung, während die Maschine im Gang ist, wird

dadurch bewerkstelligt, daß man die Röhre Z¹ mit

der Hand ergreift, und entweder den oberen (x²)

oder unteren (x³) Frictionskranz mit dem

Frictionsrad Y in Berührung bringt. Die Uebertragung der

Bewegung auf die Centralwelle des Apparats geschieht mit Hülfe der Winkelräder T, T³, und die Wirkungsweise des Apparats ist folgende.

Nachdem die Trommel D¹ und ihr äußeres Gehäuse D² durch die erwähnten Riegel mit einander fest

verbunden, auch unten durch die an der oberen Seite der Riegel befindlichen Federn

in innige Berührung gebracht, ferner die zu behandelnden Stoffe in die Kammer d³ eingefüllt worden sind, sezt man die Maschine

in sehr schnelle Rotation. Nun läßt man die Flüssigkeit allmählich durch das Ventil

N einfließen; so wie diese bis zur Höhe der

Schöpfplatten M, M gestiegen ist, wird sie durch

dieselben in die Kammer d gehoben und von da vermöge

ihres Centrifugalbestrebens durch die durchlöcherte Seitenwand der Kammer d², durch die in der Kammer d³ befindlichen Stoffe und sofort in den äußeren

Behälter D² getrieben. Wenn sich die Flüssigkeit

in diesem Behälter in genügender Quantität angehäuft hat, um die Kraft der darüber

befindlichen Federn zu überwältigen, so trennt sich der äußere Behälter unten von

der Trommel D¹, worauf die angehäufte Flüssigkeit

in den Behälter A zurükfließen kann, um durch die

Schöpfplatten M, M wieder aufgeschöpft und zum

zweitenmal durch die Maschine getrieben zu werden. Soll die Flüssigkeit gewechselt

oder abgelassen werden, so ergreift man die Röhre Z¹ und drükt ihren Frictionskranz x²

gegen die Rolle y, welche sofort das Ringventil Z zusammenzieht und dadurch die Oeffnungen o, o für die entweichende Flüssigkeit frei macht, die

dann in irgend einen passenden Behälter geleitet wird. Da indessen nicht alle

Flüssigkeit auf diesem Wege entleert werden kann, so ist unten noch ein Hahn B¹ angebracht, durch den der Rükstand abgelassen

werden kann.

In einigen Fällen mag es zwekdienlich befunden werden, die Flüssigkeit schon nach

einer oder zwei Circulationen abzulassen und dieselbe nach einer kurzen

Unterbrechung durch eine neue Quantität zu ersezen, so daß die Waare in der

Zwischenzeit zum Theil getroknet werden kann. So können auch dieselben Stoffe, ohne

daß man sie aus der Trommel entfernt, der Reihe nach den Einwirkungen verschiedener

Flüssigkeiten ausgesezt werden; nachdem sie z.B. mit einer Flüssigkeit behandelt

worden sind, kann man sie, nach gehörigem Auswaschen mit Wasser, mit einer zweiten

Flüssigkeit bearbeiten.

Wünscht man die Stoffe mit heißen Flüssigkeiten zu behandeln, so läßt man durch die

mit einem Dampfkessel in Verbindung stehende Röhre C² Dampf in den Behälter A strömen, und

ertheilt auf diese Weise der Flüssigkeit die erforderliche Temperatur.

Tafeln