| Titel: | Verbesserungen an Dampfmaschinen, Dampfkesseln und Oefen, worauf sich Moses Poole, Patent-Agent zu London, einer Mittheilung zufolge am 14. März 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 96, Jahrgang 1845, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Verbesserungen an Dampfmaschinen, Dampfkesseln

und Oefen, worauf sich Moses

Poole, Patent-Agent zu London, einer Mittheilung zufolge am 14. Maͤrz 1844 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Dec.

1844, S. 321.

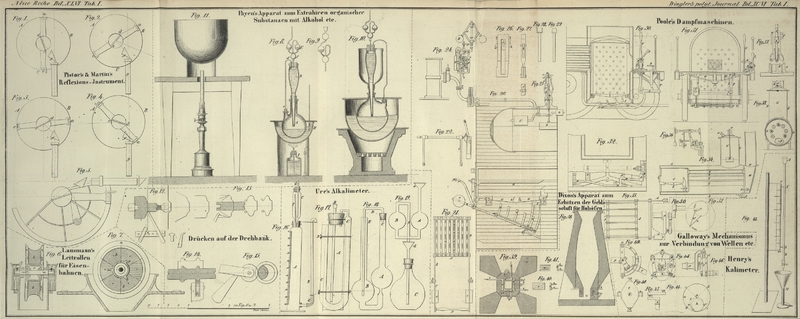

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Poole's Verbesserungen an Dampfmaschinen etc.

Vorliegende Verbesserungen bestehen

1) in einem unter dem Roste angebrachten Apparat um das Feuer zu schüren, den Rost zu

reinigen und den Zutritt der Luft zum Brennmaterial zu erleichtern;

2) in der Anwendung eines Apparates, um das mit dem Dampfe aus dem Dampfkessel

fortgerissene Wasser auch in Dampf zu verwandeln und die Temperatur des trokenen

Dampfes zu reguliren;

3) in der Anordnung eines sehr einfachen und leicht zu reinigenden Röhrendampfkessels

mit inliegender Feuerstelle;

4) in einem Apparate zur Verhütung von Dampfkessel-Explosionen;

5) in einem Apparate, welcher die Geschwindigkeit der Dampfmaschinen regulirt, wie

auch die Veränderungen der Triebkraft und des Widerstandes beschaffen seyn

mögen.

Fig. 20

stellt den Apparat zum Reinigen des Rostes in Anwendung auf eine Dampfkesselfeuerung

dar.

Fig. 21

liefert den Grundriß des Apparates. Der Rahmen ist mit hervorstehenden Armen

versehen, welche zwischen den Roststäben hindurch ins Feuer dringen.

Fig. 22 zeigt

den Mechanismus, welcher mit Hülfe der Handhabe D dazu

dient, die Lage des Rahmens zu verändern, nachdem die hervorstehenden Arme zwischen

den Roststäben hindurch ins Feuer gedrungen sind. In sämmtlichen Figuren dienen

dieselben Buchstaben zur Bezeichnung der entsprechenden Theile. A, A ist der Rahmen; a, a, a,

a die hervorstehenden Theile; B, B, B, B

eiserne Hebel, um den Reinigungsapparat in Bewegung zu sezen; b und c Drehungsachsen; e, e ein Gegengewicht, welches den Rahmen beinahe aufwiegt. Die Stangen

c, c, woran der Apparat hängt, gestatten dem Rahmen

eine horizontale Bewegung zu ertheilen, nachdem die hervorstehenden Arme desselben in das

Brennmaterial eingedrungen sind. Die Arme f, f, f, f,

welche einen Theil der Hebel B, B bilden, sind durch ein

Querstük g, g mit einander verbunden, und dieses bildet

die Handhabe des Apparates. Die Handhabe D, Fig. 22, hat

den Zwek, die Lage des Rahmens A von der Rechten zur

Linken oder von der Linken zur Rechten zu verändern, damit die hervorragenden Arme

durch den ganzen zwischen den Roststäben befindlichen leeren Raum sich bewegen

können. E, Fig. 20, ist eine kleine

Rolle, worauf der Rahmen in seiner tiefsten Lage zu ruhen kommt; diese Rolle

gestattet eine leichte und sanfte Seitenbewegung des Rahmens. Der gebogene Theil F, F, F bestimmt die Gränzen der horizontalen

Hin- und Herbewegung des Rahmens. G, G sind die

Roststäbe; h, h die Theile, welche dieselben

auseinanderhalten und ihre Verbiegung verhüten, wodurch sonst die Thätigkeit des

Reinigungsapparates gestört würde. Die abwärts gebogenen Enden der Roststangen

liegen in zwei schmalen Rinnen, welche vermittelst irgend eines bekannten

Kessel-Speisungsapparates stets mit Wasser gefüllt erhalten werden sollten.

Dieses Wasser soll eine allzugroße Erhizung der Roststäbe verhüten. Anstatt dieser

Anordnung kann man sich auch hohler Roststangen bedienen, welche von Wasser oder

Dampf durchströmt werden.

Das Verfahren, diesen Schür- und Reinigungsapparat zu handhaben, ist nun

folgendes. Durch einen leichten Druk auf die Querstüke B,

B gehen die hervorragenden Arme in die Höhe und treten zwischen den

Roststäben hindurch in das Brennmaterial. Indem man nun dem Querstüke B eine horizontale Bewegung ertheilt, wird das

Brennmaterial zertheilt, und die Asche fällt durch den Rahmen des

Reinigungsapparates hinab. Mit Hülfe der Handhabe D gibt

man dem Rahmen, nachdem man ihn niedergelassen hat, in seitlicher Richtung eine

andere Lage, so daß die hervorragenden Arme jezt zwischen denjenigen Stäben, welche

durch die erste Operation nicht gereinigt worden waren, hindurchtreten. Um das

Verbrennen der Dampfkessel durch die direct auf sie einwirkende Flamme zu verhüten,

construire ich über der Feuerstelle ein kleines, möglichst dünnes Ziegelgewölbe H, H, Fig. 20, oder entferne

auch nur die Roststäbe von dem Dampfkessel.

Die Figuren

30, 31,

32, 33 stellen den

beschriebenen Schür- und Reinigungsapparat in Anwendung auf eine Locomotive

dar.

Fig. 30 ist

ein senkrechter Längendurchschnitt der Feuerstelle und des hinteren Theils einer

Locomotive mit dem Reinigungsapparat;

Fig. 31 eine

hintere Ansicht der Locomotive mit Hinweglassung des Querstüks des Rahmens.

Fig. 32 zeigt

einen Theil des Mechanismus an seiner Stelle im Grundriß; ein Theil der eisernen

Platte ist hinweggelassen, um den Mechanismus sichtbar zu machen.

Fig. 33 ist

ein Grundriß des Apparates.

A, A,Fig. 30, 31 und 33, ist der

Rahmen mit seinen hervorragenden Armen. D, Fig. 30, 31 und 32, ein Pedal,

welches der Locomotivführer mit seinem Fuß niederdrükt, wenn die Arme des Rahmens in

das Brennmaterial eindringen sollen. Die Uebertragung der Bewegung geschieht mit

Hülfe des Hebels E, E, E und der Stange F, welche auf den kleinen Arm A wirkt, der den Reinigungsapparat trägt. G,

Fig. 30,

31 und

32, ist

ein Hebel, womit der Lokomotivführer den Rahmen in horizontaler Richtung hin und her

bewegt, wenn sich die hervorragenden Arme zwischen den Roststäben befinden. H, H eine Achse; I, I, Fig. 30 und

31

Stangen, woran der Rahmen hängt. Die Bewegung des Hebels G wird durch die Kerbe J, J beschränkt, worin

sich der Stift K bewegt; dieser Stift kann je nach der

Länge der Bewegung höher oder tiefer befestigt werden. L

ist eine Handhabe, mit deren Hülfe die Stellung des Rahmens verändert werden kann,

wenn es nöthig ist, diejenigen Theile der Feuerstelle zu reinigen, welche durch die

erste Operation nicht gereinigt worden sind. Durch Umdrehung der Handhabe wird die

Bewegung dem Rahmen vermittelst der Zahnstange M und des

kleinen Hebels N mitgetheilt, welcher auf die Stangen,

woran der Rahmen hängt, wirkt, und somit die nöthige Veränderung der Lage veranlaßt.

Ein Theil des Gewichtes des Rahmens wird durch die Gegengewichte O, Fig. 31, 32 und 33, aufgewogen. Ein

weiteres Gegengewicht kann an der Stange E angeordnet

werden; diese Stange kann man über den Vereinigungspunkt mit der Stange F hinaus verlängern, so daß sich das Gewicht weiter vom

Drehungspunkt des Hebels entfernt, wodurch ein kleineres Gewicht dieselben Dienste

leistet.

Ich gehe nun zur Beschreibung des Apparates über, welcher den Zwek hat, das aus dem

Dampfkessel mit dem Dampfe fortgerissene Wasser in Dampf zu verwandeln und die

Temperatur des trokenen Dampfes zu reguliren. Die Erfahrung hat gelehrt, daß bei

allen Dampfmaschinen, insbesondere bei Locomotiven, ein beträchtlicher Verlust an

Nuzeffect entsteht:

1) dadurch, daß mit dem Dampfe auch Wasser in die Cylinder herübergerissen wird;

2) durch die Abkühlung und theilweise Condensation des Dampfs in den Cylindern und in

den Röhren, durch die der Dampf strömt.

Der oben beschriebene Schür- und Reinigungsapparat hat den Zwek, die Intensität des Feuers,

mithin auch des Siedens zu vermehren; die Folge davon ist, daß eine größere

Wassermenge mit dem Dampfe in die Cylinder gerissen wird. Die zur Abwendung dieses

Uebelstandes von mir vorgeschlagenen Mittel sind folgende. Der aus dem Dampfkessel

strömende Dampf wird noch einmal erwärmt und dadurch alles mit demselben

überströmende Wasser in Dampf verwandelt und die Condensation in den Röhren und

Cylindern verhindert. Zu dem Ende läßt man den Dampf durch Röhrenwindungen oder eine

sonstige im Innern des Rauchfangs angebrachte Anordnung welche eine große Oberfläche

darbietet, seinen Weg nehmen. Der auf diese Weise von Neuem erwärmte Dampf wird nun

zur Vertheilung in die Dampfbüchse geleitet; jedoch sollte dieser Dampf keine höhere

oder höchstens eine um einige Grade höhere Temperatur erhalten als der Dampf im

Dampfkessel, weil sonst das Liederungswerg verbrennen und das Oehl austroknen würde.

Um nun auch diese Uebelstände zu beseitigen, benuze ich eine mit den Dampfbüchsen

communicirende kurze dike Röhre, in welche der Dampf mit dem Wasser, das er mit sich

führt, tritt.

Die Leitungsröhre für den wiedererwärmten Dampf communicirt gleichfalls mit der

kurzen diken Röhre. Hieraus geht hervor, das der wiedererwärmte Dampf, ehe er in die

Dampfbüchsen gelangt, sich mit dem aus dem Dampfkessel kommenden Dampf vermengt. An

der Röhre, welche den wiedererwärmten Dampf in die weite Röhre leitet eben so an der

Röhre, welche den mit Wasser vermengten Dampf aus dem Dampfkessel in die dike Röhre

leitet, sollte ein Hahn an geordnet seyn. Durch Oeffnung des einen oder des andern

diese Hähne läßt sich die Temperatur reguliren, und der Wärmeüberschuß zur

Verdampfung des Wasserüberschusses anwenden. Besizt der wieder erwärmte Dampf mehr

Wärme als hinreicht, um das mit dem gesättigten Dampfe fortgeführte Wasser zu

verdampfen, so kann derselbe durch das in einem besondern Behälter enthaltene Wasser

oder selbst in die Röhre geleitet werden, wo die Vermischung der beiden er wähnten

Dampfgattungen erfolgt. Um nach der Mischung die Temperatur des Dampfs zu ermitteln,

bringe ich in die weite Röhre ein Thermometer, ähnlich dem, welches nachher mit

Bezug auf der Apparat zur Verhütung der Dampfkessel-Explosionen beschrieben

werden soll.

Als Thermometer kann man sich eines Metallthermometers bedienen, welches die Hähne

oder einen derselben öffnet oder schließ um die Mischung in dem geeigneten

Verhältniß und Temperaturgrad zu erhalten; in diesem Falle wird es zwekmäßig seyn,

Schiebventil anzuwenden. Durch die Anwendung der beschriebenen Anordnungs wird sowohl eine große

Brennmaterialersparniß, als auch ein bedeutender Kraftgewinn erzielt.

Ich lasse nun die Beschreibung meines mit dem beschriebenen Schür- und

Reinigungsapparate leicht zu versehenden röhrenförmigen Dampfkessels folgen.

Die Figuren 34

und 35

stellen einen Schiffsdampfkessel und zwar Fig. 34 im

Längendurchschnitt und Fig. 35 im Querschnitt

dar. A, A, A, A ist der weite, das äußere Gehäuse des

Kessels bildende Cylinder; B, B ein auf den Dampfkessel

gestellter verticaler Cylinder, welcher die Dampfkammer bildet; C der Ofen; D der

Aschenfall; E, E, E, E ähnliche Siederöhren wie bei

Locomotiven, nur von größerem Durchmesser; F ein

Mannsloch; G die Dampfkammer; H der Schwimmer; I die Röhre zum Speisen des

Dampfkessels; J die Röhre, welche den Dampf in die

Cylinder leitet; K ein kleiner Stöpsel, welcher

herausgezogen wird, wenn die in dem Raume L abgesezte

Asche weggeschafft werden soll; M, M ein Raum, in

welchen ein Mann steigen kann, um die Siederöhren zu reinigen; N, N der Rauchfang.

Ich gehe nun zur Beschreibung des Apparates zur Verhütung der

Dampfkessel-Explosionen über.

Fig. 36

liefert einen Durchschnitt des Sicherheitsapparates, welcher bei o, Fig. 34 und 35 mit dem

Dampfkessel verbunden ist. In diesem Apparate befindet sich ein Sicherheitsventil

und ein gewöhnlicher Schwimmer. A ist ein

Sicherheitsventil, welches beim Entweichen des Dampfs zugleich eine Pfeife bildet.

Dieses Ventil gibt Kunde:

1) wenn der Dampfdruk größer als nothwendig ist,

2) wenn das Wasser unter das normale Niveau sinkt.

Wenn nämlich der Dampfdruk größer wird, als dieses unumgänglich nothwendig ist, so

entweicht er durch das Ventil und durch ein glokenförmiges Stük b, wo er einen pfeifenden Ton hervorbringt; und wenn das

Wasser unter sein normales Niveau gesunken ist, so öffnet der Schwimmer H mit Hülfe des Hebels und gabelförmigen Stüks C, C das Ventil, wodurch, wie oben, ein Pfeifen

veranlaßt wird, jedoch mit dem Unterschiede, daß dieses Pfeifen, wegen der

Schwankungen des Schwimmers in Folge des Siedens, intermittirend anstatt anhaltend

ist. Dieser Umstand gewährt den Vortheil, daß man nun leicht unterscheiden kann, ob

das Pfeifen die Folge eines zu großen Dampfdruks oder eines zu niedrigen

Wasserstandes ist. Die an dem unteren Theile des gabelförmigen Stüks c befindliche Schraube d

dient zur Regulirung, wenn nämlich das Ventil das Sinken des Wassers im Kessel zu

früh oder zu spät anzeigen sollte.

Fig. 37

stellt das Pfeif-Ventil nach einem größeren Maaßstabe im senkrechten

Durchschnitte dar. A, A ist der Ventilsiz; B, B das Ventil; C, C der

glokenförmige Theil, der die Pfeife bildet; D, D ist

eine Stahlstange, die sich oben, wo sie mit dem Hebel E

verbunden ist, in eine Schneide endigt. Der Hebel E

drükt auf das Ventil. F, F ist die Achse des Hebels, die

gleichfalls eine stählerne Schneide bildet. Es ist zu bemerken, daß der bewegliche

Theil B des Ventils oben weiter als unten ist, wodurch

eine größere Kraft auf das Ventil wirkt, wenn der Dampf dasselbe hebt, als wenn der

Dampf gegen eine größere Fläche wirken würde. Die Folge dieses Umstandes ist, daß

das Ventil hinreichend geöffnet wird, um die Entweichung des Dampfes in der Art zu

gestatten, daß der Dampfdruk in dem Kessel constanter bleibt, was bei gewöhnlichen

Sicherheitsventilen nicht der Fall ist.

Fig. 23 zeigt

eine andere Pfeife, in Anwendung auf Dampfkessel, die mit dem Schür- und

Reinigungsapparat versehen sind. Dadurch den lezteren der Dampf sehr rasch erzeugt

wird, so wäre die Wahrscheinlichkeit einer Dampfkessel-Explosion größer, wenn

nicht ein guter Sicherheitsapparat mit ihm in Verbindung gebracht würde. Dieser

Apparat gibt ein Zeichen, wenn zu wenig und wenn zu viel Wasser in dem Kessel ist.

Dieser doppelte Vortheil wird mit Hülfe eines kleinen Ventils erreicht, welches mit

zwei Schwimmern in Verbindung steht. Der eine von diesen Schwimmern öffnet das

Ventil in Folge der Verdampfung des Wassers, durch sein eigenes Gewicht; während der

andere das Ventil öffnet, wenn das Wasser steigt und ihn eines Theils seines

Gewichtes beraubt. Indem nun der Dampf durch das geöffnete Ventil entweicht, strömt

er gegen die Seiten einer Gloke und macht einen großen Lärm, zum Zeichen daß der

Wasserstand im Kessel zu hoch oder zu niedrig ist.

A, Fig. 23, ist das Ventil;

B der Schwimmer, welcher die Oeffnung des Ventils

bewirkt, wenn das Wasser unter den gehörigen Stand gesunken ist; C der Schwimmer, welcher das Ventil öffnet, wenn sich zu

viel Wasser in dem Dampfkessel befindet; D ein Gewicht,

um einen Theil des Gewichtes des Schwimmers C

aufzuwiegen. Die Flüssigkeit sollte nie das Gewicht D

erreichen. E, E ist die Dampfpfeife; F, F eine Scheibe, welche der Dampf umströmt, um gegen

die Seiten der Gloke geleitet zu werden; G, G eine

Feder, die den Schwimmer B balancirt. Diese Feder hält

den Schwimmer B mit Hülfe der Stange H, H, deren oberes Ende zur Aufnahme der Flügelschraube

I und des gegen die Feder G drükenden Dekels J, mit Schraubengängen

versehen ist. Diese Feder kann zum Balanciren des Schwimmers B angewendet werden, auch wenn man sich des Schwimmers C nicht bedient. Anstatt des gewöhnlichen Thermometers

kann man sich eines Thermometers bedienen, der aus einer an dem einen Ende

geschlossenen Queksilber enthaltenden Metallröhre besteht. Diese Röhre kann man auf

3/4 ihrer Länge in den Dampfkessel stellen. Diese Anordnung zeigt durch ihre

Temperatur den Dampfdruk an. Zur gehörigen Eintheilung dieses Thermometers verweise

ich auf die Tabellen von Arago und Dulong, welche die zwischen der Temperatur und dem Druke des Dampfes

bestehende Relation angegeben. In Fig. 20 ist dieser

Apparat auf der Dampfröhre dargestellt.

Eine Unvollkommenheit besteht bei dem gewöhnlichen Centrifugal-Regulator

darin, daß die Kugeln, wenn sie sich aus ihrer ursprünglichen Lage bewegt haben, um

das Ventil zu öffnen oder zu schließen, nicht in ihre ursprüngliche Lage zurükkehren

können, ohne den Zustand, welcher ihre Bewegung veranlaßt hatte, wieder zu ändern.

Dieser Uebelstand ist durch nachfolgenden Apparat beseitigt. A, A, Fig. 24, ist der gewöhnliche Regulator; B

sind die Kugeln; C eine Stange, welche den Apparat mit

dem Regulator verbindet; D, D ein fester Rahmen; E, E ein an dem Rahmen D, D

gleitendes Gestell; F, F eine Stange, welche die

Bewegung des Gestells E dem Ventil G mittheilt; H ein

Gegenwicht für den Rahmen E: I, I eine eiserne Stange,

die das Gestell E bewegt und Hervorragungen a und b besizt, welche gegen

die verschiebbaren Theile c und d wirken. Diese Theile geben einem Druke in der einen Richtung nach, in

der andern aber nicht.

A, Fig. 25, 26 und 27, stellt einen dieser

Theile in größerem Maßstabe dar; a und b, Fig. 26, sind die

Hervorragungen. Der Theil A gibt nach, wenn auf a, und widersteht, wenn auf b gedrükt wird. e, e und f, f, Fig. 24, bilden das

Zugehör zu den Theilen c und d. An den Rahmen D sind die Hervorragungen g, g befestigt. Die Federn h,

h haben den Zwek, die Stifte c und d an ihre Stellen zurükzubringen; sie wirken mit Hülfe

eines gabelförmigen Stüks auf die Stange, um die sie gewunden sind.

Die Figuren 28

und 29 zeigen

dieses gabelförmige Stük in größerem Maaßstabe. i, i

sind kleine gebogene Federn, um an dem beweglichen Gestell eine Reibung zu

verursachen. Die Wirkungsweise dieses Apparates ist nun folgende. Die verschiedenen

Theile sind in den Abbildungen in der Lage dargestellt, welche sie annehmen würden,

wenn die Maschine unter gewöhnlichem Druke und mit gewöhnlicher Geschwindigkeit

arbeiten würde. Die beiden Hervorragungen a und b der Stange I ruhen auf den

beiden Schultern e, e der Sperrhaken und die andern f, f auf den beiden festen Hervorragungen des Rahmens

D; in diesem Zustande ist das Ventil G halb geöffnet. Angenommen, der Dampfdruk solle vermehrt werden, oder der

Widerstand nehme ab, so zieht die Stange I, I, sobald

die Kugeln des Regulators auseinander fliegen, das bewegliche Gestell E, E in die Höhe, wodurch das Ventil G vermittelst der Stange F

mehr oder weniger geschlossen wird. Die Stange l wirkt

auf das bewegliche Gestell vermittelst des Fanghakens c,

welcher dem Druke der Hervorragung b Widerstand

leistete; während dieser Zeit bleibt der Fanghaken an seiner Stelle; seine gegen die

feste Hervorragung g drükende Schulter f hindert, daß er dem beweglichen Gestell folge und

drükt die Feder h zusammen. Sobald der Regulator das

Ventil geschlossen hat, geht die Maschine langsamer, und die Kugeln können sich

einander wieder nähern, ohne das Ventil zu öffnen. Dieses Resultat kann mit dem

gewöhnlichen Regulator nicht erzielt werden; denn wenn der Regulator das Ventil am

Anfang zu viel geschlossen hat, und wenn die Geschwindigkeit der Maschine hinter der

Geschwindigkeit, unter welcher dieselbe in Gang gesezt wurde, zurükbleibt, so drükt

die Hervorragung a gegen die Schulter e und öffnet das Ventil, damit die ursprüngliche

Geschwindigkeit wieder hergestellt werde. Die Federn h,

h bringen die Fanghaken in ihre ursprüngliche Lage zurük, wenn die

Hervorragungen g, g nicht im Wege stehen. Die Reibung

der kleinen Federn i, i dient dazu, den Federn h entgegenzuwirken, indem diese sonst das bewegliche

Gestell immer wieder in seine erste Lage zurükbringen würden.

Tafeln