| Titel: | Mechanismus zur Verbindung von Achsen oder Wellen, um sie mit verschiedenen relativen Geschwindigkeiten rotiren zu lassen, worauf sich Elijah Galloway, Civilingenieur in Blackfriars-road, Grafschaft Surrey, am 12. Junius 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 96, Jahrgang 1845, Nr. III., S. 9 |

| Download: | XML |

III.

Mechanismus zur Verbindung von Achsen oder

Wellen, um sie mit verschiedenen relativen Geschwindigkeiten rotiren zu lassen, worauf

sich Elijah Galloway,

Civilingenieur in Blackfriars-road, Grafschaft Surrey, am

12. Junius 1844 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jan.

1845, S. 29.

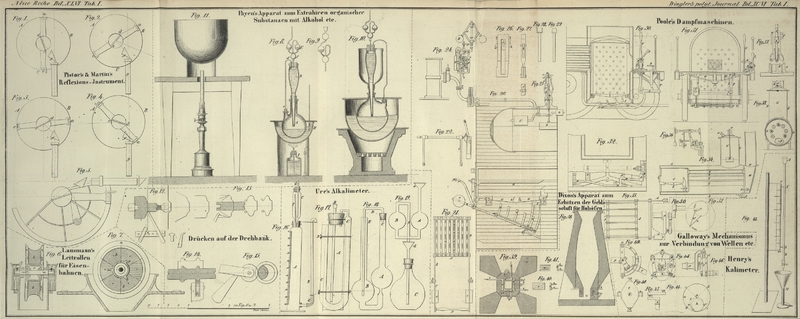

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Galloway's Mechanismus zur Verbindung von Achsen oder

Wellen.

Meine Erfindung betrifft einen Mechanismus, der so eingerichtet ist, daß die

Geschwindigkeit einer Achse doppelt so groß wird, als die einer andern.

Wenn ein Rad im Innern eines andern Rades von doppelt so großem Durchmesser rollt, so

daß der Mittelpunkt des größeren die Peripherie des kleineren Rades berührt, und das

leztere in einer gegebenen Zeit doppelt so viel Umdrehungen macht als der erstere,

so beschreibt bekanntlich jeder Punkt in der Peripherie des kleineren Rades quer

durch die Fläche des größeren eine gerade Linie. Auch werden sich die von den

gegenüberliegenden Punkten e, f, Fig. 44, beschriebenen

Linien im Mittelpunkte g rechtwinkelig durchschneiden.

Wären nun e und f Kurbelzapfen oder

die Lager einer gekröpften Achse, Fig. 47, und wäre mit dem

größeren Rade irgend ein geeigneter Mechanismus verbunden, vermöge dessen die

erwähnten Zapfen oder Lager in Beziehung auf das größere Rad nur eine geradlinige

Bewegung, z.B. c, c und d, d

machen könnten, so würde die Achse g eine Umdrehung

machen, während die Achse h zweimal rotirte.

Die Figuren 45

und 46

stellen nun die End- und Seitenansicht eines Mechanismus dar, womit der

erwähnte Erfolg erzielt wird.

Fig. 47 ist

ein Grundriß des Krummzapfens e, h, f. An die Hauptachse

g, Fig. 45, ist eine Kurbel

z befestigt, in deren Zapfen der dreiekige Hebel i eingehängt ist. An den Enden dieses Hebels befinden

sich Zapfen c und d, welche

an den entgegengesezten Seiten hervorragen, so daß sie beziehungsweise in den Ebenen

der Krummzapfenlager f und e

liegen. In diese Zapfen sind die Verbindungsstangen j

und k eingehängt. In der Mitte von j befindet sich ein Lager, worin ein Zapfen s spielt, welcher an das eine Ende einer

Verbindungsstange r befestigt ist. Mit ihrem andern Ende

ist die Stange r an einem von der Mitte der Hauptwelle

hervorstehenden Zapfen befestigt. Ist nun j doppelt so

lang wie r, so kann begreiflicher Weise der Punkt f nur die gerade Linie d, d

beschreiben. Nehmen wir nun zunächst an, j sey mit

seinem unteren Ende an den Kurbelzapfen f, deßgleichen

die Stange k an den Kurbelzapfen e befestigt und die Achsen g und h rotiren in geeigneten Lagern, so wird g eine Umdrehung machen, während h zweimal rotirt.

Sollen die rotirenden Wellen einen Winkel mit einander bilden, so kann man sich der

Fig. 48

und 49

dargestellten Anordnung bedienen. Diese Anordnung bildet eine andere Methode, eine

Bewegung zu vervielfachen und nähert sich dem mit Bezug auf Fig. 44 erläuterten

Princip. An eine Achse g ist der diamantförmige Körper

t, von welchem in radialer Richtung vier Zapfen u, u und v, v abstehen,

befestigt. Mit den Zapfen v, v ist der Bogen w, Fig. 49, verbunden, der

in seiner Mitte v' gleichfalls ein Lager besizt. Ein

zweiter kleinerer Bogen x ist auf ähnliche Weise mit den

Zapfen u, u verbunden und besizt in seiner Mitte

gleichfalls ein Lager u'. Bei dieser Anordnung sind die

Arme y, y, anstatt wie in Fig. 47 gerade zu seyn,

gebogen und mit den Bogen x und w von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte aus construirt. Aus dieser

Anordnung folgt, daß sich die Rotationsgeschwindigkeiten der erwähnten Achsen, auch

wenn sie einen Winkel mit einander bilden, wie 2 : 1 verhalten werden.

Ich werde nun eine Modification der obigen Anordnung zur Erzielung einer

Geschwindigkeitsveränderung beschreiben; diese Anordnung nähert sich dem mit Bezug

auf Fig. 44

beschriebenen Princip. Die Linien a¹, a² und a³, Fig. 51, bezeichnen die

Fig. 50

entsprechenden Krummzapfen nebst Verbindungsstange. Dreht man a¹ in die bezeichnete Lage, so rotirt der Krummzapfen a² um seine Achse und zwar mit der doppelten

Geschwindigkeit von a¹. Wenn aber beide

Krummzapfen wie in Fig. 50 in einer Linie liegen, so würde

offenbar a¹ nicht im Stande seyn a² bewegen, weßwegen der Achse a² nothwendig ein Schwungrad gegeben werden muß.

Hinsichtlich der Anwendung bei Dampfmaschinen ist zu bemerken, daß die Kolbenstange

in den Kurbelzapfen a⁴ eingehängt werden sollte,

so daß die Richtung der Kraft durch die Mittelpunkte geht. Es ist einleuchtend, daß

alle diese Anordnungen angewendet werden können, sowohl um die Bewegung von Wellen

zu reduciren als zu vervielfachen, und daß sie in allen solchen Fällen anwendbar

sind, bei welchen eine Achse in derselben Zeit doppelt so viel, oder auch

vermittelst Wiederholung der bezeichneten Anordnung 4, 8, 16 u.s.w. mal so viele

Umdrehungen machen soll als eine andere.

Tafeln