| Titel: | Verbesserungen in der Fabrication des Salzes, worauf sich Thomas Greenshields, Architekt zu Oxford, am 6. August 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 96, Jahrgang 1845, Nr. LXIX., S. 270 |

| Download: | XML |

LXIX.

Verbesserungen in der Fabrication des Salzes,

worauf sich Thomas

Greenshields, Architekt zu Oxford, am 6. August 1844 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, März

1845, S. 142.

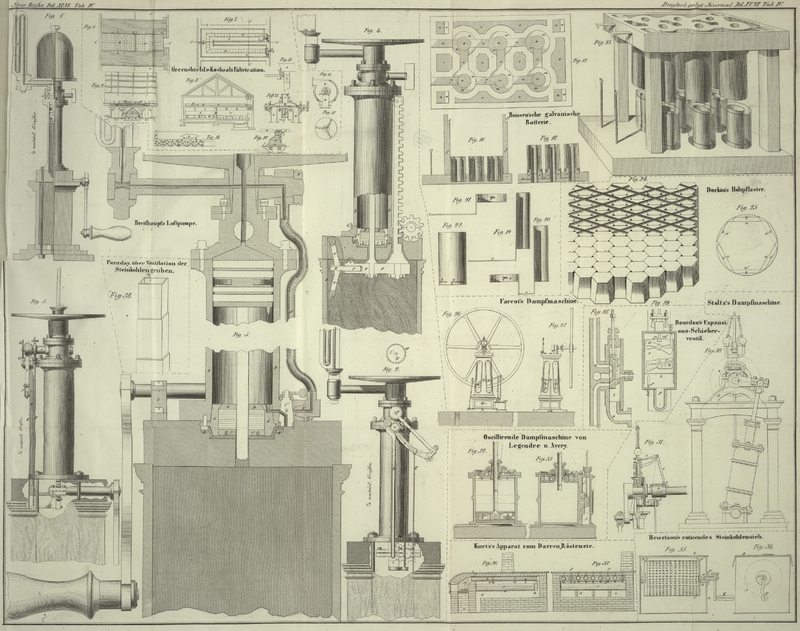

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Greenshield's Verbesserungen in der Fabrication des

Salzes.

Den Gegenstand meiner Erfindung bildet

1) eine Methode den bei der Bereitung des Salzes aus der Soole sich entwikelnden

Dampf abzuziehen, um die Verdampfung zu befördern;

2) eine Methode den auf diese Weise abgeleiteten Dampf zum Erwärmen der Soole zu

benüzen;

3) ein Verfahren den Eintritt kalter Luftströmungen zwischen dem Boden der Pfanne und

ihrem Lager an der Außenseite der Mauer zu verhindern. Die auf den Boden der Pfanne

wirkende Hize veranlaßt nämlich eine Expansion, das Gewicht der erwärmten Soole

drükt die Mitte der Pfanne nieder, so daß sich die Seiten derselben an mehreren

Stellen von dem Lager erheben; dadurch entstehen bedeutende Zwischenräume, durch

welche die kalte Luft strömt und nicht nur nachtheilig auf die Dauerhaftigkeit der

Pfanne einwirkt, sondern auch die Erhaltung einer regelmäßigen Temperatur, diese zur

Erzielung der besten Resultate so wesentliche Bedingung, unmöglich macht.

Fig. 6 ist ein

Theil des Bodens eines Siedhauses. A eine gewöhnliche

Vorderpfanne zur Darstellung des feinen Salzes; B eine

Hinterpfanne zur Darstellung des ordinären Salzes; C, C

Hähne, um die Pfannen mit Soole zu versehen; diese Hähne sind mit Röhren verbunden,

welche nach dem Reservoir führen.

Fig. 7 ist ein

Theil des über Fig.

6 befindlichen ersten Stokwerks. D, D Pfannen

für ordinäres Salz, die ich vorzugsweise aus Ulmenbohlen herstelle (Fig. 14); E (Fig. 11, 12 und 13) ein

Ventilatorgebläse, um den Dampf beinahe im Augenblike seiner Entstehung aus der

Kammer J der Pfanne A

wegzuschaffen und denselben zum Erwärmen der Soole in der Pfanne D und zur Bereitung gewöhnlichen Salzes (in großen

Krystallen) in die Dampfröhre F zu drüken. Die

Dampfröhre F besteht aus gewalztem, 1/4 Zoll dikem

zusammengenietetem Eisenblech; G Austrittsröhre, welche

mit der in dem Ende der Dampfröhre F gelassenen Oeffnung

mittelst einer Flantsche verbunden ist. Diese Röhre besizt einen Hahn g zur Regulirung der Dampfentweichung. Die der Soole

vermittelst der Dampfröhre F mitgetheilte Wärme ist am größten, wenn

der Dampfweg im Hahn g beinahe geschlossen ist, und die

Hize kann durch Verminderung des Durchmessers der an der Welle o*, o* des Gebläses E

befindlichen Treibrolle Q noch mehr gesteigert werden.

Den entweichenden Dampf kann man auf ähnliche Weise, wie bei der Pfanne D in eiserne Dampfröhren leiten, um ihn zur

Salzbereitung oder zum Erwärmen der die Pfannen speisenden Soole zu verwenden. Die

Röhren A, B, B, H dienen zum Ableiten des

Condensationswassers; eine Röhre erstrekt sich von denselben abwärts bis zum

untersten Boden, wo sie sich vier Fuß aufwärts biegt und an ihrem Ende mit einem

Hahn versehen ist, der die Entweichung des Condensationswassers regulirt. Die Röhre

H faßt eine hinreichende Menge Wassers, um die

Entweichung des Wassers zu verhüten. Das überfließende Wasser kann in einer

geeigneten Röhre zum weiteren Gebrauch gesammelt oder in die nächste Rinne geleitet

werden. Die Theile I, I sind auf eine Länge von zwei Fuß

aus der Pfanne herausgenommen, und die ganze Tiefe der Seite so wie die Oeffnung ist

mit Bleiplatten geschlossen, die mit kupfernen Nägeln an die Seiten und den Boden

der Pfanne genagelt sind, um ein der Expansion und Contraction aller durch die

Seiten der Pfanne gehender Röhren nachgebendes Stük abzugeben.

Fig. 8 ist ein

Durchschnitt nach der Linie 1* 2*. Fig. 6 und 7 zeigt den Dekel der

Pfannen, worin sich der Dampf sammelt und das damit verbundene Gebläse zur Ableitung

des Dampfes. J ist der aus Fichtenholz construirte

Dekel; j, j, j sind vier Fuß lange und drei Zoll breite

Oeffnungen in den Seiten für die Handhabe des Rechens, dessen man sich bedient, um

das Salz auf die gewöhnliche Weise nach den Seiten hin zu ziehen. Diese Oeffnungen

werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind, durch Thüren geschlossen, d.h. es braucht

immer nur eine geöffnet zu werden. K ist ein Dekel für

die hintere Pfanne B; i, i, i sind Thüren, um das in der

Pfanne B bereitete ordinäre Salz herausnehmen zu können;

diese Thüren sind, so lange sie nicht gebraucht werden, geschlossen; k eine Röhre aus Ulmenholz, zur Verbindung der Kammer

k mit der Kammer J; an

dieser Röhre befindet sich ein Schieber, welcher die Oeffnung in der Röhre gänzlich

absperrt, wenn das Salz aus der Pfanne B herausgeschafft

wird. Das Rad L ist durch einen Treibriemen l, l mit der Rolle Q

verbunden und sezt daher die Flügel s, s des Gebläses

E in Umdrehung; die Bewegung des Rades L kann von einer Dampfmaschine hergeleitet werden.

Fig. 9 ist ein

Durchschnitt nach der Linie 3* 4*, Fig. 6 und 7, welcher die

Construction des Dekels, worin sich der Dampf sammelt, so wie das Gerüst zeigt, worauf

die Querbalken m, m aus Ulmenholz liegen, welche die

Pfannen D, D tragen. x, x

sind Rinnen aus verzinntem Kupfer, um das von dem Dach der Pfannen A, B herabfließende Condensationswasser zu sammeln.

Fig. 10

liefert die Endansicht der Pfanne A und zeigt das

Verfahren, wie das Gebläse E mit dem Dekel J der Pfanne A und mit den

Pfannen D, D verbunden wird.

Fig. 11 ist

eine Seitenansicht, Fig. 12 ein Durchschnitt des Gebläses E nach

einem größeren Maaßstabe. M sind gußeiserne Röhren,

welche die Centralöffnung in der Seite der Maschine mit der Kammer J verbinden. Die Seiten N

des Apparates bestehen aus 5/8 Zoll dikem Gußeisen und besizen eine Rinne n, n, n zur Aufnahme eines 1/4 Zoll diken und 9 Zoll

breiten Kranzes aus Eisenblech, welcher mittelst Schraubenbolzen, die durch jede

Seite und quer über die Rükseite des Kranzes gehen, an die Seiten befestigt wird.

Damit der Kranz luftdicht in die Rinne passe, ist rings um den Rand Leder mit

Bleiweiß gelegt. O, O sind Stopfbüchsen, durch welche

die Welle o*, o* luftdicht tritt; s, s die an derselben befestigten Windflügel;

P Lager, worin die Welle läuft. Q ist die auf

die Flügelwelle festgekeilte Treibrolle, welche nach Herausnahme des Keils leicht

abgenommen und durch eine größere oder kleinere ersezt werden kann, um die

Geschwindigkeit der Windflügel nach Erforderniß zu reguliren. q ist eine Röhre, welche das Condensationswasser aus dem Ventilator in die

Rinne x, Fig. 10, leitet.

Fig. 13

stellt die Windflügel in der Seitenansicht dar. R ist

eine gußeiserne, an die Welle o* festgekeilte Hülse mit

Armen, an welche die Flügel s, s aus Eisenblech

festgeschraubt werden.

Der nach einem größeren Maaßstabe ausgeführte Durchschnitt Fig. 14 zeigt die

Construction der Pfanne D aus Ulmenholz, so wie der

Dampfröhre E, welche auf Trägern aus Ulmenholz ruht. m, m sind Querbalken aus Ulmenholz, welche die Pfanne

D tragen und von zwei zu zwei Fuß mit Strebestangen

versehen sind. t, t ist der Boden; v, v sind buchene, an den Fugen eingesezte Querzungen;

a, a, a sind 1 1/4 Zoll im Umfang haltende Pflöke,

welche in genau ausgebohrte Löcher von gleichem Umfang dicht eingetrieben werden.

Die Seite g wird von drei zu drei Fuß mit Hülfe eines

Schraubenbolzens befestigt, der durch die Seite der Pfanne und durch den Boden geht,

und auf der unteren Seite des Bodens durch eine Mutter festgeschraubt wird.

Fig. 15 ist

ein Durchschnitt nach einem größeren Maaßstabe, welcher den dritten Theil meiner

Verbesserungen erläutern soll. A ist die Vorderpfanne; 5

ein gußeiserner Trog; 6 ein Blechstük, welches an die Seite der Pfanne genietet ist und sich in das

Wasser 8 des Trogs 5 erstrekt; 7 ein an dem Theile 6 eingehängter, auf dem Rande des

Troges aufliegender Dekel aus Fichtenholz, welcher sich mit der Pfanne hebt und

senkt und verhütet, daß Soole in den Trog 5 gelangt, wo dieselbe bald krystallisiren

und die Wirksamkeit des Theiles 6 hindern würde; 9 das die Pfanne tragende

Mauerwerk; 10 ein von dem lezteren hervorragender Stein, worauf der Trog 5 ruht.

Wenn es sich nur um die Bereitung feinen Salzes handelt, so gebe ich der Soole in der

Pfanne 8 Zoll Tiefe und lasse von der hinteren Pfanne beständig heiße Soole gleich

dem verdampften Quantum zufließen. Der Dekel mag 6 Zoll von der Oberfläche der Soole

entfernt seyn und der abgezogene Dampf in eisernen Röhren durch die für die hintere

Pfanne bestimmte Soole zur Erwärmung derselben geleitet werden. Ich ziehe es vor,

das Salz öfters aus der Pfanne zu entfernen, und zwar, wenn dasselbe leicht seyn

soll, alle zwei Stunden und wenn es schwer seyn soll, alle drei Stunden; in dieser

Weise seze ich die Operation fünf Tage oder so lange ununterbrochen fort, bis die

Pfanne aufgekrazt werden muß.

Soll feines Salz bereitet und nachher Dampf zur Bereitung gewöhnlichen Salzes benüzt

werden, so lasse ich als Ersaz für das verdampfte Quantum, kalte Soole in die 8 Zoll

hoch in der Pfanne stehende Soole fließen. Der Dekel muß 1 bis 2 Zoll von der

Oberfläche der Soole entfernt seyn und das Gebläse so regulirt werden, daß es der

Pfanne den Dampf so schnell entzieht, als derselbe erzeugt wird.

Tafeln