| Titel: | Beschreibung einer vortheilhaften Anordnung der Bunsen'schen galvanischen Batterie; von Dr. Tasché. |

| Autor: | Tasché |

| Fundstelle: | Band 96, Jahrgang 1845, Nr. LXX., S. 273 |

| Download: | XML |

LXX.

Beschreibung einer vortheilhaften Anordnung der

Bunsen'schen

galvanischen Batterie; von Dr. Tasché.

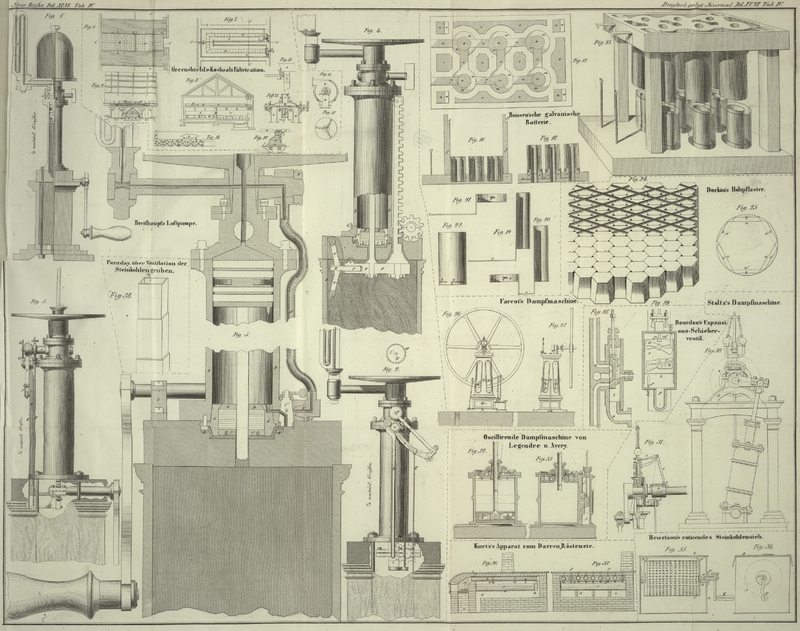

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Tasché's Anordnung der Bunsen'schen galvanischen

Batterie.

Die zur Erzeugung galvanischer Ströme so überaus wirksame Bunsen'sche Kette bietet in ihrer gewöhnlichen Construction bei Anwendung

vieler Elemente die Unbequemlichkeit dar, daß man nicht im Stande ist, die

Thätigkeit des Apparates mit einem Male aufzuheben und wieder herzustellen. Oefters

kommt man in den Fall, den Strom eine Zeit lang nicht benuzen zu können; alsdann muß

man entweder den Apparat unnöthigerweise der Wirkung der Säure aussezen, oder man

sieht sich genöthigt, denselben auseinander zu nehmen und dann von Neuem

zusammenzusezen. Folgende Anordnung soll dieser Unbequemlichkeit abhelfen. Nach dieser

Anordnung besteht nämlich der Apparat aus zwei gesonderten Theilen, dem Gestelle und

dem Nahmen. Das Gestell (Fig. 16 zeigt davon den

Längendurchschnitt) besteht aus einem 1 1/2 Zoll diken Brette und enthält zwei

Reihen cylindrischer, 1 Zoll tiefer Löcher, welche zur Aufnahme der die Säure

enthaltenden Gläser bestimmt sind. Auf dem Boden der Gläser ist ein schmaler

Glasring ausgekittet, worin die Thonzellen gesezt werden. – Der Rahmen, wovon

Fig. 17

den Grundriß darstellt, ein vierekiges Brett von 1 1/2 Zoll Dike, ist zur Aufnahme

der Zink- und Kohlenelemente bestimmt. Er enthält kreisförmige Vertiefungen

(Fig. 17,

m) von gleicher Anzahl und gleichem Abstande als die

des Gestells. Diese Vertiefungen, welche einen Zoll tief in das Brett hinein

reichen, sind mit Schraubenwindungen versehen, worin hölzerne Schrauben (Fig. 18, s) passen, welche in der Mitte hohl sind, so daß die

Cylinder der Zinkelemente mit einiger Reibung hindurch gestekt werden können.

₁ⁿ, ₂ⁿ (Fig. 17) sind Rinnen,

welche um die Dike des Zinkblechs, woraus die Zinkcylinder bestehen, tiefer als die

Schraubenmutter in das Brett eingeschnitten sind und die Schraubenwindungen

durchbrechen. Die übrigen im Rahmen befindlichen Löcher (o,

Fig. 17)

haben den Zwek, denselben leichter zu machen. – Um nun die Zinkelemente auf

den Nahmen zu befestigen, verfährt man auf folgende Art. Man sezt zuerst das

Zinkelement (Fig.

19) so ein, daß der Zinkstreifen p in die

Rinne ₁ⁿ zu liegen kommt, schiebt sodann die Schraube über den

Zinkcylinder und schraubt dieselbe so tief ein, daß sie fest auf dem Zinkstreifen

aufsizt. Auf das Ende der Schraube wird alsdann der Ring q des folgenden Zinkelements Fig. 20 so aufgepaßt, daß

dessen Zinkstreifen r in die folgende Rinne

₂ⁿ zu liegen kommt, und die Befestigung des zweiten Zinkcylinders wie

vorhin bei dem ersten bewerkstelligt. Auf gleiche Weise werden die übrigen

Zinkelemente von der Form Fig. 20 auf dem Rahmen

befestigt. Den Schluß bildet ein Element von der Form der Fig. 21. Um die

Kohlencylinder zwischen dem über die Schraube hervorragenden Zinkringe und der

Schraube befestigen zu können, enthalten die beiden leztern kleine hervorstehende

Zäpfchen (z, Fig. 18, 19, 20); in die äußere und

innere Oberfläche der ersteren dagegen sind hakenförmige Rinnen (k,

Fig. 22)

eingeschnitten. Sezt man nämlich die Kohlencylinder so auf, daß sich die Zäpfchen in

die Rinnen schieben und gibt man jenen alsdann eine kleine Drehung, so sind

dieselben auf der Schraube so befestigt, daß sie beim Umdrehen des Rahmens nicht

fallen können, siehe Fig. 18. – Dreht

man nun den Rahmen um und paßt ihn so auf das Gestell auf, daß die Pfosten (f, f, Fig. 16) des leztern

durch die Löcher (a,

Fig. 17) des

Rahmens gehen, so werden sich die Zinkcylinder in den Thonzellen und die

Kohlencylinder zwischen Glas und Thonzellen schieben und der Apparat sofort in

Thätigkeit gerathen. Will man den Apparat außer Thätigkeit sezen, so braucht man nur

den Rahmen nach dem Emporheben ein wenig auf die Seite zu rüken, so daß die

prismatischen Zapfen (w, Fig. 17) in die

Einschnitte d der Pfosten hineinpassen. Damit beim

Aufziehen des Rahmens die Thonzellen nicht mit in die Höhe gehoben werden, müssen

Zink- und Kohlencylinder ohne zu große Reibung an denselben vorbeistreifen.

Fig. 23

stellt eine perspectivische Ansicht des Apparates dar.

Tafeln