| Titel: | Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich James Petrie, Ingenieur zu Rochdale, Grafschaft Lancaster, am 22. Mai 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 96, Jahrgang 1845, Nr. CV., S. 417 |

| Download: | XML |

CV.

Verbesserungen an Dampfmaschinen, worauf sich

James Petrie,

Ingenieur zu Rochdale, Grafschaft Lancaster, am 22. Mai 1844 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Febr. 1845, S.

1.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

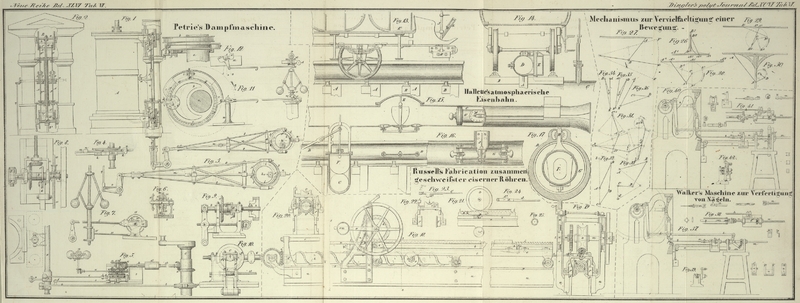

Petrie's Dampfmaschine.

Vorliegende Verbesserungen beziehen sich

1) auf die Anbringung eines Mechanismus zum Abschneiden des Dampfzutritts bei

Expansionsdampfmaschinen und bestehen in dieser Hinsicht hauptsächlich in der

eigenthümlichen Wirkungsweise gewisser Schieberventile in Verbindung mit den

gewöhnlichen D-Ventilen; diese Schieberventile

werden vermittelst einer besonderen excentrischen Vorrichtung, außer dem

gewöhnlichen Excentricum zum Betrieb der D-Ventile in Wirksamkeit gesezt. Die durch diese Anordnung gewonnenen

Vortheile bestehen erstens in der Abschneidung des Dampfs dicht an der Einmündung

des Dampfcylinders; zweitens darin daß, da die Schieberventile oder

Absperrungsplatten während der Bewegung beinahe im Gleichgewicht sind, zum Betrieb

derselben nur geringe Kraft erforderlich ist; drittens in der sanften und ruhigen

Bewegung, indem diejenigen Theile, welche rasch in Bewegung gesezt werden sollen,

sehr leicht construirt sind; viertens darin, daß während der Beibehaltung der

gewöhnlichen Bewegung der D-Ventile die

verbesserte Zuführungsmethode des Dampfs angewendet werden kann, so daß jene bei

allzurascher Zulassung des Dampfs eintretende Erschütterung beseitigt ist. Einen

wesentlichen Theil der in Rede stehenden Verbesserungen bildet

2) eine Methode die oben erwähnten Platten oder Schieberventile mit dem gewöhnlichen

Regulator in Verbindung zu sezen, so daß der Dampf in Folge der Thätigkeit des

Regulators, je nachdem weniger oder mehr Kraft erforderlich ist, früher oder später

abgesperrt werden kann, wodurch man ein Maximum der Expansion, mithin eine

bedeutende Dampf- und Brennmaterialersparniß erzielt.

Fig. 1 stellt

den Cylinder einer gewöhnlichen stationären Dampfmaschine im Seitenaufrisse, seine

Ventilbüchsen dagegen im Durchschnitt dar. Fig. 2 ist ein Frontaufriß

des Cylinders und der Seitenröhren; die Vorderseite der Dampfbüchsen ist weggelassen

und die Ventile sind im

Durchschnitt dargestellt. A ist der Dampfcylinder. Die

beiden D-Ventile B,

B' werden auf die gewöhnliche Weise durch ein Excentricum in Bewegung

gesezt. Die Scheidewände a, a' welche das Dampfende (steam end) von dem Ausströmungsende (eduction end) trennen, befinden sich in der Nähe der

Ausströmungsseite der Stangen b, b' welche quer über die

Eingänge der Canäle c, c' des Cylinders sich erstreken,

so daß für die Absperrungsplatten d, d' ein

hinreichender Raum bleibt. An dem äußersten Dampfende geht außerdem noch eine andere

Stange e, e' quer über die Ventilfläche. Der Raum

zwischen diesen beiden Stangen bildet einen Durchweg f,

f'; sie endigen sich an beiden Seiten in eine ebene Fläche, d.h. an

derjenigen Seite, welche an der Vorderseite des Cylindercanals gleitet, so wie an

derjenigen, welche von dem halbkreisförmigen Theile des D-Ventils eingeschlossen ist. An diesen Flächen gleiten die Platten

d, d', durch deren Bewegung die Abschneidung des

Dampfs bewerkstelligt wird; sie sind durch Stangen g, g'

mit einander verbunden, welche durch Stopfbüchsen in den Boden der oberen

Dampfbüchse und in den oberen Theil der unteren Dampfbüchse treten. Die

Schieberplatten d, d' sind mit einem nachher zu

beschreibenden Mechanismus verbunden, der sie veranlaßt, auf eine beliebige Streke

des Kolbenhubs an der Bewegung der D-Ventile

Theil zu nehmen, dann an der inneren Fläche derselben hingleitend eine oder die

andere der Oeffnungen f, f' zu verschließen und dadurch

den Dampf für den übrigen Theil des Hubs abzusperren. Wenn die Schieberplatte d die Oeffnung f des Ventils

B bedekt, so ist die andere Schieberplatte d' in einer solchen Lage, daß die Oeffnung f' in dem Ventile B'

unbedekt bleibt. Bei dieser Stellung der Platte d' läßt

die Oeffnung f', wenn sich die D-Ventile abwärts bewegen, Dampf in den unteren Cylindercanal

einströmen, und dieser Dampf wird abgeschnitten, wenn die Platte d' die Oeffnung f'

verschließt. Ist lezteres erfolgt, so öffnet sich der Eingang f, und das Ventil B läßt den Dampf durch den

oberen Canal in den Cylinder strömen, während die Schieberplatten d, d' fortfahren sich mit den D-Ventilen zu bewegen, bis der geeignete Zeitpunkt zum Abschneiden

des Dampfs an der Oeffnung f erscheint. In diesen beiden

Fällen wird der übrige Theil des Hubs, welchen der Kolben nach Absperrung der

Oeffnungen f und f'

zurüklegt, durch die Expansion des Dampfs bewerkstelligt.

Die Fig. 1,

3 und 4 erläutern den

Mechanismus, durch welchen die Platten d, d' ihre

Bewegung erhalten, und zwar stellen die Fig. 3 und 4 die Seitenansicht und

den Grundriß eines gewöhnlichen an einer Schwungradwelle angeordneten Excentricums

nebst Stange dar. Das Excentricum h ist an der

Peripherie breiter als gewöhnlich, besizt aber zur Aufnahme der mit der Excentricumstange t verbundenen Kranzstüke die übliche Rinne. Ein Theil

dieser Rinne ist zur Aufnahme des Excentricums i

eingerichtet, dessen Kante mit dem Excentricum h

concentrisch ist, ausgenommen an den beiden geneigten Theilen j, j. Diese geneigten Theile wirken auf die in einem elliptischen Ringe

l gelagerten Frictionsrollen k, k. Der elliptische Ring ist an eine Stange m befestigt, welche mit den Schieberplatten d,

d' in Verbindung steht; er wird durch Führungen n,

n veranlaßt, sich mit der erwähnten Stange m in

einer geraden Linie zu bewegen. Diese Stange ist mit einem Winkelhebel o verbunden, welcher lose an der die D-Ventile bewegenden Querwelle p sizt. Die Verbindung mit den Abschneidungsventilen

oder Schieberplatten ist aus Fig. 1 ersichtlich. Von

diesem Winkelhebel wirkt eine Stange q auf die Achse r, welche durch die Gelenke s,

s mit den nach den Schiebern d, d' hingehenden

Stangen g, g' verbunden ist. Der Punkt, an welchem der

Dampf abgesperrt wird, läßt sich verändern, indem man das Excentricum i entweder vor- oder rükwärts verschiebt. Da das

Excentricum i mit dem Excentricum h rotirt, und die wirksame Fläche des ersteren, die Stellen j, j ausgenommen, mit dem lezteren concentrisch ist, so

zieht diese Bewegung die Stange m abwechselnd

vor- und rükwärts. Mit Rüksicht auf die Excentricumstange wird der lose

Winkelhebel o dieselbe Bewegung haben, wie wenn er an

der Welle p fest säße, ausgenommen an den erwähnten

Zeitpunkten. Demzufolge arbeiten die Absperrungsschieber stets mit den D-Ventilen, nur dann nicht, wenn sie im Begriff

sind den Dampf abzuschneiden.

Der zweite Theil dieser Verbesserungen, nämlich die Methode, den Expansionsapparat

mit dem gewöhnlichen Regulator der Dampfmaschine zu verbinden, findet in den Figuren 5, 6 und 7 seine

Erläuterung. Da die Kraft stationärer Dampfmaschinen, insbesondere der zu

industriellen Zweken angewendeten, selten sich gleich bleibt, so ist es

wünschenswerth, um von der Dampfkraft den größtmöglichen Vortheil zu erzielen, den

Dampf je nach der wechselnden Belastung der Maschine früher oder später in dem

Cylinder abzuschneiden. Fig. 5 liefert einen

Grundriß, Fig.

6 einen Querschnitt und Fig. 7 einen Seitenaufriß

des zur Erreichung dieser Absicht eingerichteten Apparats. 1, 1 ist ein auf einer

Platte 2, 2 verschiebbares Gestell, welches durch eine Gelenkstange 3, 3 mittelst

der Stifte 4 und 5 mit der Stange t des gewöhnlichen

Excentricums verbunden ist. Somit nimmt das Gestell an der hin- und

hergehenden Bewegung der Excentricumstange Theil und theilt diese Bewegung durch die

Stange 6 einem an der Welle p befindlichen losen Hebel

o mit, der sich nun gerade so bewegen wird, wie wenn er an der

Welle p festsäße. Um nun die Bewegung dieses Hebels zu

vervollständigen, muß die Stange 6 vor- und rükwärts bewegt werden. Dieses

geschieht mit Hülfe eines Excentricums 7, welches an der in dem Gestelle 1, 1

gelagerten Welle 8 rotirt und auf die Frictionsrollen 9, 9 wirkt. Die Mittel,

wodurch das Excentricum 7 in Rotation gesezt, und das Ganze durch den Regulator

controlirt wird, sind nun folgende. An der Schwungradwelle c befindet sich ein Winkelrad 10, welches in ein an der Welle 12 sizendes

Getriebe 11 greift; ungefähr in der Mitte zwischen dem Schwungrad und dem Gestell 1,

1 befindet sich eine Kuppelung 13, welche die Welle 12 mit einer andern Welle 14

dergestalt verbindet, daß sich die leztere auf die Länge des Spielraums des Gestells

1, 1 vor- und zurükbewegen kann. Das andere Ende der Welle 14 läuft in einem

an das Gestell befestigten Lager und treibt mit Hülfe der Winkelräder 16, 17 die

Welle 8, welche in einer gegebenen Zeit dieselbe Anzahl Umdrehungen macht, wie die

Schwungradwelle. Das auf die Achse 8 festgekeilte Planetenwinkelgetriebe 18 theilt

die Bewegung dem Planetenwinkelgetriebe 19 mit, welches in das Winkelrad 20 greift.

Lezteres ist auf der Büchse des Excentricums 7 festgekeilt und dieses sizt lose an

der Welle 8. Das Planetengetrieb 19 ist, wie der Durchschnitt Fig. 6 zeigt, in dem

Schraubenrade 21 gelagert, das in eine darunter befindliche Schraube 22 greift.

Diese Schraube ist dergestalt in dem Boden des Gestells angeordnet, daß sie sich nur

um ihre eigene Achse drehen kann. So lange nun das Planetengetrieb 19 stationär ist,

macht das Rad 20 und mithin auch das Excentricum 7 in derselben Zeit eben so viel

Umdrehungen als die Schwungradwelle, und so lange dieses der Fall ist, bewegt das

Excentricum 7 die Schieber d, d' durch die oben

bezeichneten Mittel an einem gewissen festen Punkt des Kolbenhubs. Wenn nun die

Schraube am Boden des Gestells in Rotation gesezt wird, so wirkt dasselbe auf das

Schraubenrad 21, wodurch das Planetengetrieb 19 mitgenommen, die Stellung des Rads

20 auf der Welle 8 geändert und das Excentricum 7 in eine andere Lage gebracht wird.

Diese Verschiebung des Excentricums 7 wird durch die Thätigkeit des Regulators

folgendermaßen bewerkstelligt. Die Figuren 5 und 7 erläutern die

Verbindung des Regulators mit dem oben beschriebenen Apparat. Der untere Theil der

die Regulatorspindel umgebenden Röhre ist mit einem paar Frictionsscheiben 24, 24

versehen, welche steigen oder sinken, je nachdem in Folge der

Geschwindigkeitsveränderung die Schwungkugeln aus einander fliegen oder

zusammenfallen. Diese Frictionsscheiben nun wirken auf eine an dem Ende der Welle 23

befindliche Scheibe

25, und sind so angeordnet, daß sie, so lange die Maschine mit normaler

Geschwindigkeit rotirt, mit der Frictionsscheibe 25 nicht in Berührung kommen.

Fliegen jedoch die Schwungkugeln in Folge einer Zunahme der Geschwindigkeit weiter

auseinander, so kommt die untere Scheibe 24 mit der Scheibe 25 in Berührung und sezt

sie nach einer gewissen Richtung in Umdrehung; und wenn die Kugeln in Folge einer

Abnahme der Geschwindigkeit zusammenfallen, so kommt die obere Scheibe 24 mit der

Scheibe 25 in Berührung und dreht sie nach der entgegengesezten Richtung um. An dem

Ende der Welle 23 befindet sich die oben erwähnte Schraube, deren Eingriff in das

Rad 21 sofort die Verschiebung des Excentricums bewerkstelligt, so daß der Dampf

früher abgeschnitten wird, wenn die Maschine zu rasch geht, und später, wenn sie zu

langsam geht.

Fig. 8 stellt

den Grundriß, Fig.

9 die Endansicht und Fig. 10 die Seitenansicht

einer Modification des oben beschriebenen Apparates dar. a,

a ist ein verschiebbares Gestell, welches auf ähnliche Weise, wie das oben

beschriebene, in Thätigkeit gesezt wird; auch die Welle b wird auf dieselbe Weise durch eine von der Schwungradwelle ausgehende

Welle umgetrieben. Das an der Welle b befestigte

Excentricum f wirkt gegen die Frictionsrolle g, welche an dem Ende der mit den

Absperr-Schiebern verbundenen Stange 6 angeordnet ist. Das Winkelrad c hat in seiner Büchse eine Leiste, welche in eine

gerade an der Welle b befindliche Rinne d paßt, so daß dasselbe während seiner rotirenden

Bewegung sich in der Richtung seiner Länge vor und zurük bewegen kann. An einer

andern Stelle der Welle b befindet sich eine

schraubenförmige Rinne l, welche auf 8 Zoll Länge

ungefähr eine Viertelsdrehung gestattet. Die Büchse des Excentricums f enthält gleichfalls eine Leiste, welche in der Rinne

l gleitet und das Excentricum mit der Welle

verbindet. Das Excentricum f wird dadurch auf seiner

Welle b verschoben, d.h. der Dampf wird dadurch früher

oder später abgeschnitten, daß die Welle b durch die

Büchsen des Rades c und des Excentricums f nach der einen oder der andern Richtung verschoben

wird. Diese Verschiebung geschieht vermittelst zweier Hebel g, g, einer beweglichen Schraubenmutter h und

eines Paares kleiner Winkelräder, von denen die Welle 23 nach dem Regulator hingeht.

Die Verbindung des beweglichen Gestells mit der gewöhnlichen Excentricumstange t kann auf die oben dargestellte Weise bewerkstelligt

werden.

Eine andere Anordnung des Apparates zur Verbindung des Expansions-Excentricums

mit dem Regulator ist Fig. 11 im Aufriß und

Fig. 12

im Grundrisse dargestellt. a, a ist die Schwungradwelle

mit dem gewöhnlichen Excentricum b. Das

Expansions-Excentricum ist Fig. 11 im Durchschnitte

und Fig. 12

zum Theil im Durchschnitte dargestellt. d ist ein bei

e beweglicher Frictionskranz; f ein Bolzen, welcher durch das Expansions-Excentricum und zwischen

den Enden des Frictionskranzes hindurchgeht. Dieser Bolzen hat den Zwek, die

Verbindung zwischen dem Frictionskranz und dem Expansions-Excentricum

herzustellen. g ist ein Getriebe mit einem Rande, worauf

Stifte z, z angeordnet sind. Dieses Getriebe ist an dem

Bolzen h befestigt, welcher in einem durch das

Excentricum b gebohrten Loche läuft und mit einem an das

Expansions-Excentricum befestigten inneren Rade y

in Eingriff steht. Das Expansions-Excentricum ist mit dem gewöhnlichen

Excentricum vermittelst der Friction des Bandes d

verbunden, die durch Anziehen des Bolzens i, Fig. 12,

adjustirt werden kann. Zu diesem Zwek muß zur Aufnahme eines Schraubenkeils bei k entweder in dem Umfange oder der Seite des

Expansions-Excentricums eine Oeffnung gelassen werden. Eine unter dem Kopfe

des Bolzens i befindliche gewundene Feder erhält die

Friction gleichförmig. Das Frictionsband d sollte dicht

genug angezogen seyn, um den Widerstand der Bewegung des Expansionsschiebers zu

überwältigen, jedoch nicht so dicht, daß dasselbe unnöthige Erschütterungen des mit

demselben verbundenen Mechanismus veranlassen könnte. Die Vor- und

Rükwärtsbewegung des Expansions-Excentricums kann auf folgende Weise durch

den Regulator bewerkstelligt werden. Der obere Theil eines Trägers m enthält einen Zapfen, um den ein Metallstük n, n drehbar ist. Ein hervorspringender Arm dieses

Stükes ist mit dem Regulator so verbunden, daß derselbe, wenn die Kugeln auseinander

gehen, in die Lage 1, 2 und wenn sie zusammenfallen, in die Lage 1, 3 gedreht wird;

im normalen Zustande dagegen nimmt der Arm eine mittlere Lage 1, 4 an. Wird nun der

Arm in die Richtung 1, 2 bewegt, so wird natürlich der hervorspringende Theil o vorgeschoben, so daß die Stifte z, z bei jeder Umdrehung der Schwungradwelle gegen denselben anschlagen.

Bewegt sich nun das Schwungrad in der Richtung des Pfeils q, so wird sich das Getriebe bei jeder Umdrehung des Schwungrades in der

Richtung des Pfeils r bewegen, und da das Getriebe mit

den an dem Expansions-Excentricum befestigten Zähnen im Eingriffe steht, so

wird es das leztere in einer entsprechenden Richtung drehen. Wenn der oben erwähnte

Arm in die Richtung 1, 3 gebracht wird, so erfolgt natürlich die Bewegung des

Excentricums in entgegengesezter Richtung, und in der Lage 1, 4 hat der Arm auf das

Excentricum keinen Einfluß. Der Regulator nun veranlaßt diese Bewegungen auf

folgende Weise. x ist die Regulatorspindel. Die

Entfernung und das Zusammenfallen der Schwungkugeln hebt oder senkt die Hülfe mit

den Frictionsscheiben v, v'. Eine Scheibe u ist an gewissen Stellen 5, 6 ausgehöhlt, so daß wenn

eine dieser Höhlungen einer der Frictionsscheiben v

gegenüber kommt, ihre Thätigkeit eingestellt wird. In der Abbildung befindet sich

die Frictionsscheibe v' der Höhlung 6 gegenüber, daher

kann sie nicht auf die Scheibe u wirken, und der an der

lezteren angebrachte Zapfen wird die Stange s in der

dargestellten Lage erhalten; dadurch wird das Expansions-Excentricum c allmählich verschoben und die Geschwindigkeit der

Maschine abgeändert. Sollte nun die Frictionsscheibe v

mit der Scheibe u in Berührung kommen, so würde sie

dieselbe drehen, bis die Höhlung 5 ihr gegenüber zu liegen käme, das Gewicht A würde sich dann perpenticulär über dem Centrum des

Kurbelzapfens t befinden, der Aufhälter o würde zurükgezogen werden und die Einwirkung auf das

Excentricum aufhören; sollten aber die Kugeln noch weiter zusammenfallen, so würde

die Frictionsscheibe v, nachdem sie sich über die

Höhlung 5 bewegt hat, auf die Scheibe u wirken und den

Hebel in die Lage 1, 3 bringen.

Tafeln