| Titel: | Maschine zur Verfertigung von Nägeln, worauf sich Bernard Peard Walker zu Wolverhampton am 6. März 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 96, Jahrgang 1845, Nr. CVIII., S. 434 |

| Download: | XML |

CVIII.

Maschine zur Verfertigung von Naͤgeln,

worauf sich Bernard Peard

Walker zu Wolverhampton am 6. Maͤrz 1844 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai

1845, S. 314.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

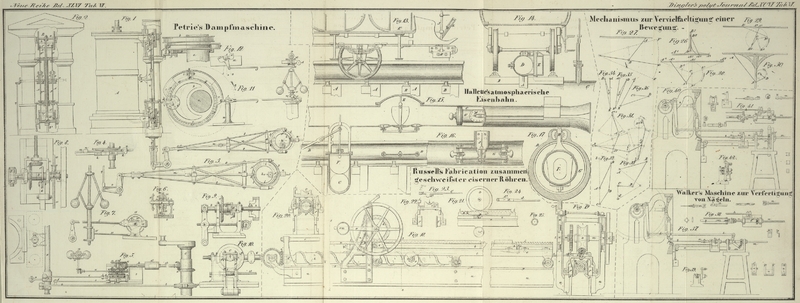

Walker's Maschine zur Verfertigung von Nägeln.

Fig. 37

stellt die Seitenansicht einer Maschine dar, an welcher meine Verbesserungen in

Anwendung gebracht sind; die Abbildung zeigt einige Theile im Durchschnitte.

Fig. 38 ist

der Grundriß und

Fig. 39 die

Endansicht einiger Haupttheile. Die andern zu diesen Abbildungen gehörigen Figuren

sind Separatansichten einzelner Details. a ist die

Treibwelle, welche von einer Dampfmaschine oder sonstigen Triebkraft aus in Bewegung

gesezt wird. Die Welle a enthält eine Kurbel, die mit

Hülfe der Verbindungsstange c das Messer d in Bewegung sezt; e ist

die feste Schneide. Ein an derselben Welle befindliches Excentricum f sezt den Hebel g in

Bewegung, an dessen unterem Ende die Verbindungsstange h

eingehängt ist, die mit dem Arm i des gezahnten Sectors

j in Verbindung steht. Dieser Sector greift in das

Winkelrad k und ertheilt demselben eine halbe Umdrehung

erst in der einen, dann in der andern Richtung, wodurch der Eisenstreifen, woraus

die Nägel geschnitten werden sollen, umgewendet wird; und da die Achse des schmalen

Metallstreifens mit der Schneide des Messers einen Winkel bildet, so erhält man

Nägel, deren Spize zuerst von der einen und dann von der andern Kante des

Metallstreifens aus gebildet werden. Das Rad k ist an

der in geeigneten Lagern sich drehenden Röhre l

befestigt. In dieser Röhre gleitet eine Stange m, jedoch

so, daß sie sich mit derselben drehen muß, indem sie mit einer longitudinalen

Vertiefung versehen ist, in welche eine im Innern der Röhre l befindliche Hervorragung tritt. n ist ein

auf der ekigen Stange o gleitender Schlitten; die Stange

m, die sich in Lagern l¹ dreht, steht durch ein Universalgelenk p

mit dem Hälter m¹ in Verbindung. Der leztere

besteht aus zwei Platten, welche mittelst Schraube und Mutter zusammengeschraubt

werden und den schmalen Metallstreifen q fest

einklemmen. Da sich die Stange m¹ in einem

geschlizten Lager l³ dreht, so kann der Hälter

während der Drehung gehoben werden, damit derselbe während einer halben Umdrehung

nach jedem Schnitte den Eisenstreifen leicht umwenden könne. Ein Gewicht r zieht den Schlitten und die Stange m, mithin auch den Metallsreifen beständig vorwärts;

dieser wird durch den Theil s

dem Messer zugeführt.

t ist eine an dem Wagen angebrachte Feder, welche

gegen die untere Seite der ekigen Stange drükt.

Fig. 40 ist

die theilweise im Durchschnitt genommene Seitenansicht einer andern Maschine, wobei

die Stange m beim Umwenden des Metallstreifens durch den

Mechanismus gehoben wird.

Fig. 41 ist

der Grundriß eines Theils der Maschine und

Fig. 42 eine

Endansicht einiger Theile; die übrigen Figuren neben Fig. 41 und 42 sind

Separatansichten einzelner Details dieser Maschine. Diese Theile, welche den bereits

erwähnten ähnlich, und mit denselben Buchstaben bezeichnet sind, bedürfen keiner

weiteren Beschreibung. Anstatt des gezahnten Sectors zur Drehung der Röhre, worin

sich die Stange m bewegt, ist hier eine Zahnstange

angeordnet, welche durch die Rotation der Hauptachse a

auf die aus der Abbildung deutlich zu entnehmende Weise auf und nieder bewegt wird.

An der Röhre l sind zwei excentrische Scheiben v befestigt, die sich zwischen den festen Theilen w, w drehen. Während sich also die Röhre l dreht, steigt sie mit der Stange m und dem Hälter m¹

in die Höhe, und hebt den Metallstreifen, während sich dieser umwendet. Die Röhre

l dreht sich in einem verschiebbaren Lager und die

Stange m in einem am Schlitten n angebrachten verschiebbaren Lager. Der Stiel m¹ des Hälters tritt in die Stange m

und an dieser ist ein zwischen zwei festen Flächen w¹, w¹ rotirendes Excentricum v¹ angebracht. Wenn daher die Röhre l in die Höhe geht, so geht auch der Hälter mit in die

Höhe.

Tafeln