| Titel: | Directwirkende Maschinen für Schraubendampfschiffe; von Maudslay und Comp. |

| Fundstelle: | Band 98, Jahrgang 1845, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Directwirkende Maschinen fuͤr

Schraubendampfschiffe; von Maudslay und Comp.

Aus dem Mechanics' Magazine, Jun. 1845, Nr.

1140.

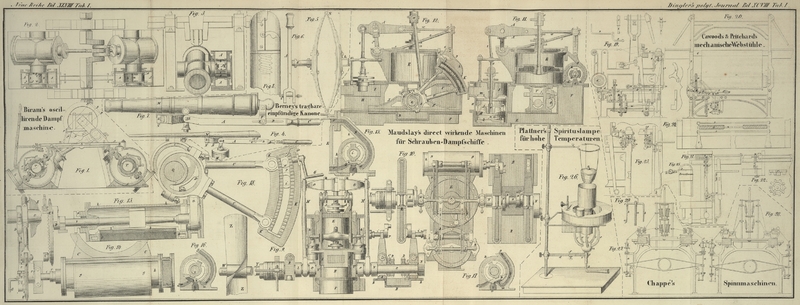

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Maudslay's directwirkende Maschinen für

Schraubendampfschiffe.

Bei Schraubendampfbooten ist die Anordnung von Räderwerk zwischen den Krummzapfen und

dem Schrauben-Treibapparat, um dem lezteren die nöthige Geschwindigkeit zu

ertheilen, immerhin ein Uebelstand, sowohl wegen der großen Vermehrung des

Gewichtes, der Reibung und des Lärmens, als auch deßwegen, weil bei dem Räderwerk

leicht Brüche und sonstige Unordnung vorkommen können. Indessen kann mit den besten

Marine-Dampfmaschinen bisheriger Construction, sie mögen mit Balancier

ausgerüstet oder directwirkend seyn, die Schraube auf keine andere Weise in

Thätigkeit gesezt werden, nicht etwa, weil sich irgend eine Schwierigkeit vorfindet,

die Kolben mit der Schraubenwelle zu verbinden, oder die Anzahl der Kolbenhube zu

vermehren, sondern weil, wenn man die Kolben sich eben so schnell wie die Schraube

bewegen ließe, die Cylinder auch eben so schnell luftleer gemacht werden müßten; und

dieß ist mit den gegenwärtig gebräuchlichen Schieberventilen und sonstigen

Mechanismen unmöglich. Ein wichtiges praktisches Problem war demnach zu lösen,

nämlich: auf geeignete Weise die Cylinder so rasch zu füllen und zu entleeren, daß

sich die Kolben so rasch wie der Treibapparat bewegen können und die Maschine

augenbliklich eingestellt oder rükgängig gemacht werden kann. So schwierig auch die

Lösung dieses Problems ist, so freut es uns doch sagen zu können, daß dasselbe durch

die verbesserten Anordnungen, welche den Gegenstand vorliegender Mittheilung bilden,

aufs erfolgreichste gelöst ist.

Fig. 9 stellt

einen Seitenaufriß, Fig. 10 einen Grundriß, Fig. 11 und 12

Verticaldurchschnitte der verbesserten Construction dar. E, E sind die Dampfcylinder; F, F die Condensatoren,

welche zum Theil den Cylindern als Träger dienen, zum Theil sich in horizontaler

Richtung nach den Lustpumpen H, H erstreken; P, P

die Hauptwellen der Krummzapfen, welche unterhalb der Centrallinien der Cylinder in

Lagern ruhen, deren Träger V, V auf den unteren Theilen der Condensatoren stehen und sich aufwärts nach

dem Boden der Cylinder erstreken. O, O, O, O sind die an den Enden der Hauptwelle befestigten Hauptkrummzapfen; P, P und N, N Verbindungskurbeln,

welche an den beiden Enden der Zwischenwelle Q befestigt

sind. Leztere liegt mit der Achse P, P in einer Linie und

verbindet beide Maschinen mit einander. X, X sind die an die Bodenplatte B befestigten Lager für die Achse Q. L ist eine andere Verbindungskurbel an dem vordersten

Ende einer langen Welle Y, die sich nach dem Stern des

Schiffes erstrekt, und deren hinteres Ende mit dem vorderen Ende des Wellstüks W verbunden ist. Das leztere tritt durch eine

Stopfbüchse am Stern und trägt an seinem äußersten Ende den Treiber oder die

archimedische Schraube Z, Fig. 9. Das vordere Ende

des Theils W kann mit den Maschinen außer Verbindung

gebracht werden, wenn das Schiff ohne Dampfkraft segeln soll. R ist eines der Lager, worin die Enden der Welle Y ruhen. Die verschiedenen Wellen P, Q, P, Y und W arbeiten genau in einer Linie und sind alle mittelst Kurbelbolzen mit

einander verbunden, welche von den Haupt-Krummzapfen O, O hervorragen. Die Enden dieser

Kurbelbolzen treten in Löcher an den Enden der Verbindungskurbeln N, N und L, so daß nun sämmtliche Wellstüke eine einzige

rotirende Welle bilden, durch welche die Kraft beider Maschinen auf den im Wasser

rotirenden Treibapparat übertragen wird. Die rotirende Bewegung dieser Achsenlinie

wird durch die zu beiden Seiten der Cylinder E

angeordneten Lenkstangen M, M vermittelt, deren untere Enden in die Bolzen der Krummzapfen O, O, O, O eingehängt und deren obere Enden mit den

Querstüken o verbunden sind. Leztere sind in ihrer Mitte

an die verticalen Kolbenstangen n, n befestigt, die sich durch Stopfbüchsen in den Mitten

der Cylinderdekel auf und nieder bewegen. Auf diese Weise wird durch die auf-

und niedergehende Bewegung der Kolben die Rotation des Treibers Z bewerkstelligt. Die Krummzapfen beider Maschinen sind

rechtwinkelig zu einander gestellt, und die Luftpumpen werden mittelst Hebeln A, A in Thätigkeit gesezt.

Die Drehungspunkte dieser Hebel befinden sich an den oberen Enden der schwingenden

Rahmen y, y, deren untere

Enden in Trägern an den Cylindern E, E gelagert sind. w, w sind die um x drehbaren

Gegenlenker für die Parallelbewegung, wodurch die Kolbenstangen n, n veranlaßt werden, sich

in senkrechter Richtung auf und nieder zu bewegen. Die schwingenden Rahmen y, y gestatten den

Drehungspunkten der Luftpumpenhebel A, A sich dieser Bewegung zu accommodiren; da demnach die

kürzeren Enden dieser Hebel keine senkrechte Bewegung haben, so sind die

Luftpumpenstangen durch Gelenke mit denselben verbunden. Die kürzeren Arme der Hebel

A, A sind nur ⅓ so lang wie die

längeren, weßhalb auch der Hub der Luftpumpenkolben nur ⅓ des Hubes der

Dampfkolben ist, während sonst bei Dampfmaschinen das Verhältniß ½ ist.

Dieses Verhältniß wurde angenommen, damit die Bewegung der Luftpumpenkolben nicht

rascher sey, als sich mit dem geeigneten Auspumpen des heißen Wassers aus den

Condensatoren F, F und dem Entleeren desselben durch die

Ventile m, m in die Warmwassercisternen I, I verträgt. Die Ventile

der Luftpumpenkolben J, J und die Entleerungsventile m,

m in den Luftpumpendekeln sind bewegliche Ringe, welche

ringförmige Oeffnungen bedeken. Diese Ventile bieten dem ausströmenden warmen Wasser

einen sehr freien Durchgang dar, ohne daß sie sich hoch zu heben brauchen; sie

öffnen und schließen sich leicht. Die ringförmigen Ventile werden durch sechs oder

mehrere rings um ihre Peripherien angeordnete senkrechte Führungen mit den Stangen

l, l der Luftpumpen concentrisch erhalten. Die Räume

I, I über den Luftpumpen entsprechen den

Warmwassercisternen; sie sind mit Seitenröhren versehen, welche das überfließende

warme Wasser durch die Seite des Schiffs abführen. Die Bodenventile k der Luftpumpen sind Scharnierventile, deren Gewicht

zum Theil durch rükwärts angebrachte Gegengewichte aufgewogen wird, so daß sie sich

leicht öffnen. Die Drehungspunkte x der Gegenlenker w, w befinden sich an den oberen Enden hebelartig

beweglicher Rahmen, und werden zugleich mittelst Stellschrauben an die von dem

Cylinderdekel ausgehenden schiefen Stangen S, S

befestigt, eine Anordnung, welche zur Adjustirung der erwähnten Drehungspunkte

dient, damit die Parallelbewegung richtig arbeite. Die Warmwasserpumpen sind

seitwärts von den Warmwassercisternen I, I, von denen

sie ihr Wasser beziehen, angebracht; ihre Kolben werden durch die Enden von

Querstüken, die an den Luftpumpenstangen angebracht sind, in Thätigkeit gesezt.

Der Dampf wird abwechselnd in die Cylinder gelassen und aus denselben entfernt mit

Hülfe eines in einem Kreisbogen oscillirenden Schieberventils b, welches in einer cylindrischen Ventilkammer h arbeitet und dessen Achse i horizontal durch

die Mitte des hohlen Cylinders h tritt. Das eine Ende

dieser Achse tritt durch eine Stopfbüchse r aus der

Ventilkammer h und trägt einen Hebel p, welcher demselben die zur Vertheilung des Dampfes

geeignete oscillirende Bewegung ertheilt. Die Ventilkammer ist über einem Theile des

Condensators F befestigt, vorn am Cylinder E, mit welchem sie oben durch eine flache Röhre oder

einen Canal g und unten durch einen kurzen seitlichen

Canal verbunden ist. Der Dampf tritt von dem Dampfkessel durch die Dampfröhre a und durch das Drosselventil von der einen Seite her

ins Innere der cylindrischen Ventilkammer. Die nähere Einrichtung und Wirkungsweise dieses

eigenthümlichen Ventils wird aus Folgendem erhellen.

Fig. 13 ist

ein Verticaldurchschnitt und Fig. 14 ein Grundriß der

Ventilkammer h mit dem darin oscillirenden Ventile b und der Achse i. Fig. 15 ist

ein verticaler Längendurchschnitt der Kammer h. Die Figuren 16 und

17 sollen

die verschiedenen Lagen erläutern, die das oscillirende Schieberventil annimmt. Fig. 18 ist

ein Endaufriß des Bewegungsmechanismus.

Die cylindrische Ventilkammer h besizt an ihrer unteren

Seite drei neben einander angeordnete lange schmale Oeffnungen, nämlich einen

mittleren Ausströmungscanal v am untersten Theile ihres

Umfanges, welcher direct in den Condensator F führt,

dann eine Oeffnung d, welche durch einen kurzen Canal

mit dem unteren Arm f des Cylinders communicirt und eine

andere Oeffnung u, die durch die vordere Röhre g mit dem oberen Arm c des

Cylinders in Verbindung steht. Diese drei Oeffnungen, obgleich in der Fig. 15, 16 und 17

dargestellten Richtung schmal, sind doch in der andern Fig. 13 und 14

dargestellten Richtung so lang, daß sie dem Dampf einen genügenden Durchgang

darbieten. Die Theile f und c an den oberen und unteren Enden der Cylinder öffnen sich, wie Fig. 14 zeigt,

in einen beträchtlichen Theil des Cylinderumfanges. Das oscillirende Ventil b paßt genau auf den unteren Theil der inneren Höhlung

der Ventilkammer h; dasselbe besizt eine Höhlung, die

sich stets über dem mittleren Ausströmungscanal v

befindet. Die Kanten zu beiden Seiten dieser Höhlung treten, wenn das Ventil durch

den Hebel p rük- und vorwärts bewegt wird, über

die seitlichen Oeffnungen d und u. Fig.

15 stellt das Ventil in der mittleren Lage seiner oscillirenden Bewegung

dar, wobei die beiden Ränder der Höhlung beide Seitenöffnungen d und u verschließen. Wird

nun das Ventil b nach der einen Richtung weiter bewegt,

so daß es die Fig.

16 dargestellte Lage annimmt, so veranlaßt es den Niedergang des Kolbens;

kommt das Ventil dagegen in die Fig. 17 dargestellte

Lage, so bewirkt dasselbe das Steigen des Kolbens. Die Operation des Ventils,

wodurch es während seiner Oscillation die Canäle d und

u in gehöriger Reihenfolge schließt und öffnet, um

die erforderliche Vertheilung des Dampfs zu bewerkstelligen, ist dieselbe wie bei

gewöhnlichen Schieberventilen. Hat z. B. das Ventil die Lage Fig. 16 angenommen, so

gelangt der durch die Dampfröhre a einströmende Dampf

durch die unbedekte Oeffnung u und den Canal g über den Kolben und drükt denselben hinab, während der

unter dem Kolben befindliche Dampf durch die Oeffnung d,

die Ventilhöhlung und die Oeffnung v in den Condensator

gelangt. Bei der Fig. 17 dargestellten Lage des Ventils tritt der Dampf durch die von dem

Ventil nicht bedekte Oeffnung d unter den Kolben,

während der über dem Kolben befindliche Dampf durch die Oeffnung u, die Ventilhöhlung und die Oeffnung v in den Condensator überströmt.

Das Ventil b erhält seine oscillirende Bewegung durch den

Fig. 13,

14 und

18

dargestellten Mechanismus. C und D sind zwei an der Zwischenachse Q befestigte

Excentrica, deren Stangen T und U mit den beiden Enden eines Bogens K

verbunden sind, in welchem zur Aufnahme einer verschiebbaren Hülse e eine gleichfalls bogenförmige Oeffnung angebracht ist.

Diese Hülse paßt auf einen Zapfen, welcher von dem Ende des kurbelartigen Hebels p in horizontaler Richtung hervorsteht. Diese Anordnung

hat den Erfolg, daß wenn die verschiebbare Hülse ganz am oberen Ende des

bogenförmigen Schlizes sich befindet, wie Fig. 18 zeigt, alsdann

die abwechselnde Vor- und Rükwärts-Bewegung, welche das Excentricum

C der Stange T während

einer ganzen Umdrehung der Achse Q ertheilt, auch den

Zapfen des Hebels p und mit diesem das Ventil b in einem Kreisbogen vor- und rükwärts bewegen

wird.

Wenn die Bewegung der Maschinen eingestellt werden soll, so wird der bogenförmige

Theil K jeder Maschine in der Richtung seiner Länge und

Krümmung, d. h. mit Bezug auf Fig. 18 aufwärts bewegt,

wodurch die verschiebbare Hülse e, welche sich selbst

nicht bewegt, da sie auf dem Zapfen des Hebels p stekt,

in die Mitte des Schlizes in K gebracht wird. Jezt wird

dem Zapfen des Hebels p gar keine oder nur eine höchst

geringe Bewegung mitgetheilt und das Ventil b in seine

mittlere Lage Fig.

15 gebracht, wobei es beide Oeffnungen d und

u bedekt. In dieser Lage bleibt das Ventil

bewegungslos, so daß die Maschine, in welche kein Dampf einströmen kann, still

stehen muß. Um die Maschine wieder von Neuem in Bewegung zu sezen, muß der Theil K wieder zurükbewegt werden, so daß sein oberstes Ende

wieder an die Hülse e gelangt. Dieß geschieht, wenn die

Bewegung der Krummzapfen und mithin auch die des Schiffes vorwärts erfolgen soll;

soll dagegen die Bewegung rükgängig werden, so muß der Theil K jeder Maschine aufwärts bewegt werden, so daß das unterste Ende seines

Einschnittes an die Hülse e gelangt. Wenn sich nämlich

die Hülse z. B. am oberen Ende des erwähnten Einschnittes befindet, so empfängt sie

und mithin auch der Zapfen des Hebels p und das Ventil

die ganze Bewegung von der Excentricumstange T, aber gar

keine Bewegung von der andern Excentricumstange, obgleich diese das untere Ende des

Theils K hin- und herbewegt; die Bewegung der

Krummzapfen und des Schiffes erfolgt alsdann vorwärts. Befindet sich dagegen die

Hülse an dem unteren Ende

des Einschnittes in K, so wird das Excentricum D mit seiner Stange U allein

zur Bewegung der Hülse e des Hebels p und des Ventils b

beitragen, während das andere Excentricum C und seine

Stange T, obgleich sie das obere Ende von K vor- und rükwärts bewegen, keinen Einfluß auf

die Hülse e haben. Das Excentricum D einer jeden Maschine ist in einer solchen Stellung auf

der Achse Q befestigt, daß dasselbe auf die geeignete

Weise die rükgängige Bewegung veranlaßt. Und da beide Excentrica C und D in Beziehung auf

ihre Achse Q eine beinahe entgegengesezte Lage haben, so

bewegen sie die beiden Enden des Theiles K abwechselnd

in entgegengesezter Richtung vor und zurük, so daß die Mitte des Theiles K gar keine Bewegung hat. Befindet sich daher die Hülse

e in der Mitte des bogenförmigen Einschnittes, so

hat die Bewegung der Excentrica C oder D auf den Hebel p und das

Ventil keinen Einfluß; das leztere bleibt daher in seiner mittleren Lage Fig. 15

bewegungslos. Um den Maschinenwärter in den Stand zu sezen, den Hülsen e in den bogenförmigen Einschnitten die geeigneten

Stellungen zu geben, sind die Kanten dieser Einschnitte, wie die Figuren 13 und 18 zeigen, mit

einer Verzahnung versehen, in welche zwei kleine Getriebe z,

z greifen. Diese Getriebe sizen an einer kurzen Spindel, welche durch ein

in der Hülse e befindliches Loch rechtwinkelig zum

Zapfen des Hebels p geht. Die Spindel ist mit einem

Kurbelgriff G versehen und besizt zwei in

entgegengesezten Richtungen hervorragende Hebelarme, deren Enden in den Bereich

eines Sperrhakens gebracht werden können, um eine Drehung der Getriebe zu hindern,

wenn diese nicht nöthig ist.

Tafeln