| Titel: | Verbesserungen an mechanischen Webestühlen, besonders für leinene Gewebe, worauf sich Martin Cawood, Mechaniker zu Leeds, und William Pritchard zu Burley bei Leeds, am 12. Sept. 1844 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 98, Jahrgang 1845, Nr. V., S. 10 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserungen an mechanischen

Webestuͤhlen, besonders fuͤr leinene Gewebe, worauf sich Martin Cawood, Mechaniker zu

Leeds, und William Pritchard zu Burley

bei Leeds, am 12. Sept. 1844 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jul.

1845, S. 20.

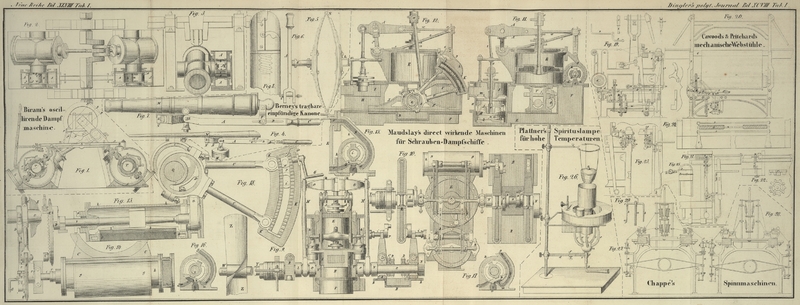

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Cawood's und Pritchard's Verbesserungen an mechanischen

Webestühlen.

Unsere Erfindung bezieht sich

1) auf eine Methode die Kette zu liefern;

2) auf geeignete Mittel den Webestuhl still zu stellen, wenn der Eintrag nicht mit

dem Schüzen durch die Kette gegangen seyn sollte;

3) auf die Construction einer selbstthätigen Vorrichtung, um das Gewebe ausgespannt

zu erhalten;

4) auf eine Methode dem leinenen Gewebe in mechanischen Webestühlen Elasticität zu

geben, damit die Lade nicht, wie bisher, Nachtheile erleide.

Wir haben es nicht für nöthig erachtet, in den Abbildungen den vollständigen

Webestuhl darzustellen, sondern dieselben hauptsächlich auf unsere Verbesserungen

beschränkt. In allen Figuren findet man gleiche Theile mit gleichen Buchstaben

bezeichnet. a, Fig. 19 und 20, ist der

Kettenbaum, an dessen Achse das Rad b befestigt ist,

welches seine Bewegung von der Schraube c erhält. Die

Geschwindigkeit der Schraubenachse d wird durch den

abnehmenden Durchmesser der Kettenwalze regulirt, damit die Bewegung der Kette

ungeachtet des abnehmenden Durchmessers des Kettenbaumes stets gleichförmig sey.

Dieser Zwek wird auf folgende Weise erreicht. e ist eine

Walze, welche beständig gegen die Oberfläche der Kette auf dem Kettenbaum drükt;

diese Walze ist in den an einer Achse g befestigten

Armen f gelagert. Eine Feder h an dem Ende des gleichfalls an der Achse g

befestigten Arms f1

drükt die Walze e fortwährend gegen die Oberfläche der

Kette auf dem Kettenbaume. f2 ist ein anderer an die Achse g befestigter

Arm und i eine Verbindungsstange, welche mit dem Arm f2 und dem um k drehbaren Winkelhebel j

artikulirt. An das andere Ende des Hebels j ist die

Verbindungsstange l eingehängt, welche vermöge ihrer

gabelförmigen Gestalt zu beiden Seiten des um m1 drehbaren und mit einem Schliz versehenen

Winkelhebels vorbeigeht. Mit der Stange l steht die

Verbindungsstange n in Verbindung; der Bolzen, welcher

das gabelförmige Ende der ersteren mit der lezteren vereinigt, geht durch den Schliz

in dem Hebel m und das andere Ende der Stangen ist mit

dem geschlizten Arm durch einen Bolzen verbunden. Der Arm o

ist mit einem Schliz

versehen, damit sich der Bolzen, womit die Stange n mit

demselben verbunden ist, durch den Arbeiter adjustiren lasse, so daß, je nachdem

dieser Bolzen höher oder niedriger in dem Schlize befestigt wird, die Quantität des

auf eine gegebene Länge des Fabricates kommenden Eintrags regulirt werden kann. An

der Achse der Schraube c befindet sich das Sperrrad p, welches durch die an dem Ende der Stange r angebrachten Sperrklauen q

umgetrieben wird. Das vordere Ende der Stange r ruht in

einem Loche oder Lager an der Vorderseite der Maschine, und nahe an dem Ende, wo die

Klauen angebracht sind, befindet sich ein kleiner Hals oder eine Hervorragung

rechtwinkelig zu der Seite der Stange. Dieser Hals tritt in ein an dem Ende des

Winkelhebels m angebrachtes Lager; wenn sich daher

dieses Ende des Hebels auf und nieder bewegt und dadurch die Sperrklauen in

Thätigkeit sezt, so behaupten sie doch immer eine beinahe verticale Stellung,

anstatt sich durch denselben Bogen zu bewegen, den das untere Ende des Hebels m beschreibt. Dieser leztere Umstand ergibt sich daraus,

daß die Stange r, woran die Klauen befestigt sind, auf

der einen Seite einen Hebel von beträchtlicher Länge bildet. An der Achse der

Schraube befindet sich eine Rolle c2, welche von einem Riemen, woran ein Gewicht

hängt, die nöthige Reibung erhält, um der Achse eine stetige Bewegung zu geben. Aus

der ganzen Einrichtung erhellt nun, daß in dem Maaße, als der Garnbaum an

Durchmesser zunimmt, das Sperrrad um einen größeren Bogen umgedreht wird, daß also

die Kette mit gleichförmiger Bewegung fortschreitet.

Wir kommen nun zum zweiten Theil unserer Erfindung. s ist

eine geschlizte Stange. Der geschlizte Theil steht an der Vorderseite des Rietblatts

und die Stange ist an einen um t1 drehbaren Hebel t

befestigt. Um das geschlizte Ende s1 dieser Stange in der geeigneten Lage zu

erhalten, ist ein belasteter, vertical hängender Hebel v

angebracht. Mit dem anderen Ende der Kurbel t steht die

Stange t2 in

Verbindung, deren unteres Ende eine Erweiterung enthält; je nachdem nun diese

Erweiterung unter dem Riegel t3 weggeschoben oder daselbst gelassen wird, fährt

der Webestuhl in seiner Thätigkeit fort oder hält still, wobei die Stange t2 durch das Gewicht

im Zustande des Gleichgewichtes erhalten wird. Der Riegel t3 wird vermittelst einer gewundenen

Feder beständig zurükgehalten und die Hervorragung t4 an der Excentricumwelle drükt den Riegel bei

jeder Umdrehung hinauf. Bleibt die Erweiterung zwischen dem Ende des Riegels und des

Hebels u, so wird der Webestuhl durch den Hebel u außer Thätigkeit gesezt, indem dieser den Riemenhebel

frei läßt; sinkt dagegen die Erweiterung aus dem Raume zwischen dem Ende des Riegels und dem Hebel

nach dem Riemen herab, so sezt der Webestuhl seine Thätigkeit fort. Eine kleine

Hervorragung w ist gerade an der Vorderseite des

Rietblattes so befestigt, daß sie in dem Augenblike, wo die Lade aufschlägt, leicht

zwischen die geschlizten Enden s1 der Stange s tritt,

wobei sie den Eintrag zwischen sich und das geschlizte Ende nimmt; dadurch wird

dieses Ende mit dem Eintrag vorwärts geführt, und veranlaßt nun die Erweiterung der

Stange t2 unter den

Riegel hinabzugehen; der Riegel kommt daher mit dem Hebel des Treibriemens nicht in

Berührung, weßwegen der Webestuhl zu arbeiten fortfährt. Sollte jedoch der Eintrag

nicht durch die geöffnete Kette gegangen seyn, so wird das geschlizte Ende nicht

bewegt, die Erweiterung der Stange t2 bleibt zwischen dem Riegel und dem Hebel des

Treibriemens und veranlaßt dadurch den Stillstand des Webestuhls.

Wir kommen nun zur Beschreibung einer zweiten Anordnung zum Einstellen des

Webestuhls, wenn der Eintrag nicht durch die Kette gegangen seyn sollte. Fig. 23 stellt

diese Einrichtung dar. Die Stelle des oben erwähnten Riegels vertritt hier ein Rad

x, welches bei jedem Aufschlagen der Lade y um einen Zahn vorwärts bewegt wird. y enthält einen Treiber y1 welcher bei der Vorwärtsbewegung des Schwertes

auf die Zähne des Rades wirkt. Gegen den unteren Theil des Rades lehnt sich das eine

Ende des Hebels z, während das andere Ende desselben

durch die Umdrehung des Rades auswärts bewegt wird. Sollte sich daher die

Erweiterung an dem unteren Ende der Stange t2 zwischen ihm und dem Riemenhebel befinden, so

würde der Webestuhl in Stillstand kommen; wird dagegen diese Erweiterung aus dem

Raume zwischen dem Hebel z und dem Riemenhebel

hinwegbewegt, so sezt der Webestuhl seine Arbeit fort. Die übrigen Theile des

Apparates sind den bereits beschriebenen ähnlich.

Der dritte Theil unserer Erfindung ist in Fig. 24 und 25

dargestellt. An den Brustbaum sind die Federn 1,1 befestigt, woran die Endplatten

2,2 angebracht sind; diese sind mittelst zweier Stangen 3,3 mit einander verbunden.

4 ist eine in den Platten 2,2 gelagerte Achse. Die Achsenenden enthalten

Erweiterungen oder Cylinder 5,5, um die ein schmales Drahtkrazenband mit kurzen

Zähnen schraubenförmig gewunden und befestigt ist, so daß das von dem Riet kommende

Gewebe durch die Rotation der Achse 4 ausgespannt wird. Das Gewebe geht über die

Stange 3 nächst dem Rietblatt, tritt unter die Achse 4, dann über die Stange 3

nächst dem Brustbaum und von da über den Brustbaum.

Wir kommen nun an den vierten Theil unserer Erfindung, welcher in einer solchen

Anordnung der Kette für Leinwand besteht, daß die Kette in Ermangelung der natürlichen

Elasticität von dem Webestuhl selbst die nöthige elastische Bewegung erhält. Die

Kette geht von dem Kettenbaum über eine Walze 6 und von da über den Brustbaum. Die

Walze 6 ist in den an das Maschinengestell befestigten gußeisernen Armen 7 gelagert.

Diese Arme besizen wegen ihrer Länge einen gewissen Grad von Elasticität oder

elastischer Nachgiebigkeit, welche es möglich macht, leinene Gewebe mit Sicherheit

auf mechanischen Stühlen zu erzeugen.

Tafeln