| Titel: | Beschreibung eines Bohrers zum Bohren sehr feiner Löcher in Metall; von Karl Karmarsch. |

| Fundstelle: | Band 98, Jahrgang 1845, Nr. XXV., S. 97 |

| Download: | XML |

XXV.

Beschreibung eines Bohrers zum Bohren sehr feiner

Loͤcher in Metall; von Karl Karmarsch.

Aus den Mittheilungen des Gewerbe-Vereins fuͤr

Hannover, 1845, S. 246.

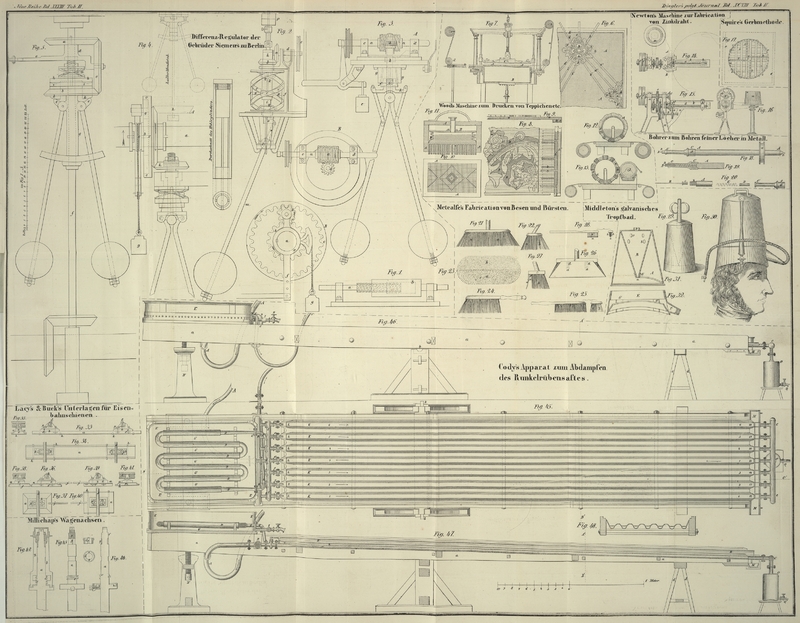

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Karmarsch, über einen Bohrer zum Bohren feiner Löcher in

Metall.

Beim Bohren der allerfeinsten Löcher entsteht eine Schwierigkeit durch die

nothwendige Zartheit des Bohrers, welcher wegen seiner äußerst geringen Dike leicht

unter dem angewendeten Druk bricht, auch wenn man sich aller möglichen Vorsicht

befleißt. Diesem Uebelstand ist auf eine eben so einfache als gut erdachte Weise

abgeholfen bei nachstehendem Werkzeuge, dessen Mittheilung ich dem Hrn. Mechaniker

Gumprecht in Hannover verdanke.

Fig. 18 stellt

die äußere Ansicht des vollständigen Bohrgeräths dar; Fig. 19 ist der

Längendurchschnitt eines Theils desselben; Fig. 20 enthält in einer

Reihe alle einzelnen Stüke, woraus es zusammengesezt wird. Alle diese Zeichnungen

sind nach dem wirklichen Maaßstabe ausgeführt. A (wovon

die Figuren

19 und 20 nur das vorderste Ende darstellen) ist die stählerne Spindel eines

gewöhnlichen Rollenbohrers mit der messingenen Rolle a

zur Anlegung der Drehbogensaite. Sie enthält einerseits die conische Zuspizung e, womit sie gegen den Schraubstok oder gegen ein

Bohrstökchen angestüzt wird; andererseits ein Schraubengewinde b und an diesem Ende zugleich eine vierekige Oeffnung,

in welche der Bohrer B mit seinem vierkantigen Zapfen

c eingestekt wird.

Auf das Gewinde bei b wird eine messingene Hülse c, c festgeschraubt, welche

zu diesem Behuf in der Höhlung ihres Kopfs d die

erforderlichen Schraubengänge besizt, übrigens aber ihrer ganzen Länge nach

cylindrisch durchbohrt ist. Ein kleines kupfernes oder messingenes Röhrchen D ist in die Durchbohrung von C eingeschoben und gleitet darin leicht, jedoch ohne Schlottern hin und

her, so wie es selbst wieder den Bohrer B umschließt,

und dessen Biegung verhindert. Zwischen dem Kopfe c des

Bohrers und dem Röhrchen D liegt in der Hülfe C, C eine von Stahldraht in

weiten Schraubengängen gewundene Feder, deren Windungen den Bohrer umgeben, wie Fig. 19

deutlich zeigt. Im völlig ausgedehnten Zustand — d. h. wenn kein Druk auf sie

wirkt — hält diese Feder das Röhrchen D so weit

vorgeschoben, daß es fast zur Hälfte seiner Länge aus der Hülse C, C hervorragt und der

Bohrer B nur mit seiner Spize zu sehen ist. Bei dieser

Lage der Bestandtheile gegen einander fängt man das Bohren an. In dem Maaße aber wie

der Bohrer tiefer in das Arbeitsstük eindringt, treibt der hiezu angewendete Druk,

welchem die Feder E nachgibt, das Röhrchen D mehr und mehr in die Hülse C zurük.

Der hieraus sich ergebende nüzliche Umstand, auf welchen die ganze Construction

berechnet ist, besteht darin, daß von dem zarten Bohrer niemals ein Theil frei und

ohne Unterstüzung außerhalb der Hülse C liegt; denn

stets wird derjenige Theil des Bohrers, welcher nicht im Bohrloch selbst sich

befindet, in dessen Nähe durch das ihn eng umschließende Röhrchen D gedekt und gehalten, folglich vor dem Biegen und

Abbrechen gesichert.

Es dürfte interessant seyn, hier an ein Paar analoge, jedoch viel rohere und bei

feinen Metallbohrern nicht anwendbare Mittel zu erinnern, deren man sich beim

Arbeiten mit langen und dünnen Holzbohrern bedient, um die Biegung (das Federn)

derselben zu verhindern. Das erste besteht in einem steifen messingenen Rohr,

welches man auf den cylindrischen Schaft der mit der Bohrwinde zu gebrauchenden

Hohlbohrer schiebt (s. Altmütter's Beschreibung der Werkzeugsammlung am

polytechnischen Institut zu Wien S. 230, und Prechtl's

technologische Encyklopädie, Bd. II S. 575). Das zweite

Mittel kommt bei den Pfeifenrohrbohrern der Drechsler vor, und ist ein seiner ganzen

Länge nach hohles Bohrerheft, aus welchem man den Bohrer nur nach und nach —

in dem Maaße, wie eine größere Länge desselben beim Fortschreiten der Arbeit nöthig

wird — hervorschiebt (s. Hülße's allgemeine

Maschinen-Encyklopädie, Bd. II S. 394).

Tafeln