| Titel: | Bericht des Hrn. Ch. Combes über die neuen Verbesserungen des Hrn. C. G. Kind an den Berg- oder Erdbohrern, |

| Fundstelle: | Band 98, Jahrgang 1845, Nr. XLVIII., S. 166 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Bericht des Hrn. Ch. Combes uͤber die neuen

Verbesserungen des Hrn. C. G.

Kind an den Berg- oder Erdbohrern,Ueber die Vortheile derselben vergl. man polytechn. Journal Bd. XCVII S. 310.

Aus dem Bulletin de la Sociétè d'Encouragement, Aug.

1845, S. 344.

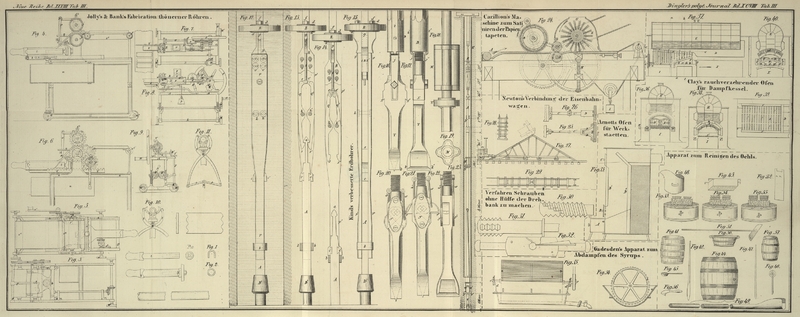

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Combes, über Kind's Erdbohrer.

Die Constructionen des Hrn. Kind, worauf derselbe in

Frankreich ein Erfindungspatent erhielt, haben zum Zwek:

1) daß der Bohrer, nachdem er auf eine gewisse Höhe über dem Grund des Bohrlochs

gehoben worden ist, sich von dem darüber befindlichen Gestänge losmacht und frei

füllt, so daß er die ganze Geschwindigkeit, welche aus der Fallhöhe hervorgeht,

erlangt, und so auf den Bohrort wirkt;

2) daß man unterhalb der Futterröhren ein Bohrloch von größerem Durchmesser ausführen

kann als die Röhren haben, welche der Bohrer beim Abwärts- und Aufwärtsgehen

durchlaufen muß;

3) daß man gegen das Brechen oder Losschrauben des Bohrers während der Arbeit

gesichert ist.

Kind's Bohrapparat besteht 1) aus einem starken Bohrer mit

diker Stange T, Fig. 16 und 17, dessen

ganze Länge ungefähr 1 Meter beträgt und der oben mit einem Gewinde versehen ist,

welches in die ausgebohrte Hülse D paßt; 2) aus einer

starken eisernen Bohrstange, deren Länge 5–6 Meter beträgt; diese ist oben in

die Hülse des Stüks A, Fig. 12, 13, 14 und 15 eingeschraubt.

Das Stük A ist oberhalb der Hülse D′ flach und liegt zwischen zwei Seitentheilen p p, p′ p′, zwischen welchen es sich verschieben kann.

Leztere sind mit vier Schrauben v, v, v, v an die Seiten

des flachen Stüks B angeschraubt, das. oben zu einer

dünnen Stange ausläuft, die an ihrem oberen Ende mit einem Gewinde versehen ist,

mittelst dessen das ganze Instrument an das eiserne oder hölzerne Gestänge

angeschraubt ist, welches bis über die Mündung des Bohrlochs reicht. Der

Mechanismus, mittelst dessen der eigentliche Bohrer T

mit seiner Stange von 5–6 Meter Länge, die zwischen den Hülsen D, D′ sich befindet, ergriffen wird, um gehoben

und zum Fallen abgelassen zu werden, besteht 1) aus dem Stük A, das mit dem Bohrer verbunden ist, und zwischen den Seitentheilen p p, p′ p′ gleiten kann; 2) aus zwei Armen q, q′, die zwischen den Seitentheilen angebracht

sind und zusammen

eine Zange bilden, welche den Bohrer ergreifen oder loslassen kann; 3) aus einer

Verbindung von Stangen und abgegliederten Hebeln, welche die oberen Enden der Arme

q, q′ mit einer

darüber liegenden Scheibe R verbinden, die sich auf der

Stange oberhalb B verschieben läßt und das Schließen

oder Oeffnen der Zange q, q′ im günstigsten Augenblik bedingt. Die Scheibe R besteht aus drei über einander gelegten Lederscheiben, welche durch die

Schrauben f, f zwischen die Blechscheiben d, d von kleinerem Durchmesser gepreßt werden, so daß

die Ränder der Lederscheiben, deren Durchmesser gleich ist dem Durchmesser des

Bohrlochs, sich nach oben oder unten umschlagen können.

Diese Scheibe liegt auf dem flachen Stük g, das sich in

einer rechtwinkeligen Nuth verschieben kann (die in dem oberen Theil von B angebracht ist), bis es an den oberen Enden der

Seitentheile p p, p′

p′ anstößt. Von dem Stük g aus gehen zwei Stangen t,

t′, welche zu beiden Seiten des Stüks B liegen und sich in cylindrischen Nuthen verschieben,

die zur Hälfte in B, zur Hälfte in den Seitentheilen p, p und p′, p′ angebracht sind. Diese beiden Stangen enden

unterhalb des Stüks B mit Augen, durch welche kleine

horizontale Stifte gehen, welche dieselben mit zwei kleinen Hebeln e, e′ verbinden, die

wieder durch Scharniere mit den oberen Armen der Zange q, q′ verbunden sind. Die Zangentheile

drehen sich um Schrauben h, h′, welche mittelst Muttern in den Seitentheilen p, p, p′, p′ befestigt sind. Aus dieser Anordnung geht

hervor, daß wenn die Scheibe R gehoben wird, die oberen

Theile der Zange q, q′ durch die kleinen Hebel e, e′ einander genähert werden, während die unteren

s, s′ sich von

einander entfernen, wie aus Fig. 14 zu ersehen ist.

Wird dagegen die Scheibe R niedergedrükt, so entfernt

sie mittelst derselben kleinen Hebel die oberen Zangentheile von einander und

bewirkt die Annäherung der unteren Zangentheile s, s′, wie aus Fig. 13 ersehen werden

kann. Das Stük A, welches mit dem Bohrer und seiner

Stange verbunden ist und zwischen den Seitentheilen p, p

und p,′ p′

gleiten kann, endet oben mit einem Dreiek a. Durch einen

Ring b, b werden die Seitentheile unten mit einander

vereinigt und dem Stük A eine Führung gegeben. Sobald

das Dreiek a zwischen die unteren offenen Zangentheile

getreten ist, nähern sich diese einander und ergreifen dasselbe von unten (Fig. 13,) und

der ganze untere Theil des Bohrapparats hängt alsdann an dem Gestänge. Sobald die

Scheibe R sich auf ihrer Stange nach oben verschiebt,

öffnet sich die Zange Fig. 14 und der auf diese

Weise losgelassene Bohrer faͤllt frei; jedoch ist die Größe seines Falls

begränzt, da die Lappen c, c′, welche mit dem Stük A verbunden sind,

oben auf den Ring b, b zu liegen kommen. Die Köpfe und

Muttern der Schrauben v, v, v, v und h, h′ sind in die

Seitentheile eingelassen, damit sich an denselben kein vorspringender Theil

befindet.

Die Verschiebung der Scheibe R auf ihrer Stange von Oben

nach Unten und von Unten nach Oben ist zur gehörigen Zeit durch die Wirkung des

Wassers bedingt, das sich beständig oberhalb dieser Scheibe im Bohrloch befindet. So

stellt Fig.

13 die Zange dar, wie sie den unteren Theil des Bohrers ergriffen hat und

festhält. Die Scheibe R ist an der unteren Gränze ihres

Wegs; der Bohrer wird also gehoben und es ist leicht einzusehen daß, so lange dieß

geschieht, der Druk des Wassers oben auf die Scheibe R,

diese an ihrer tiefsten Stelle erhalten wird, und daß die Haken der Zange das Dreiek

a nicht loslassen werden. Sobald aber der Bohrer auf

die gehörige Höhe gehoben ist, und man ihn in Folge des Uebergewichts des

Gestaͤnges über das Gegengewicht fallen läßt, wird die Scheibe R, auf welche nun das Wasser, worin der Apparat fällt,

von unten nach oben drükt, gehoben. Die Enden der Zangenarme s, s′ entfernen sich nun von einander

und lassen den unteren Theil des Bohrers los, welcher nun auf den Bohrort fällt, und

zwar mit einer viel größeren Geschwindigkeit als die des Gestänges ist. Wenn die

Hohe, auf welche der Bohrer gehoben wird, nicht größer ist als die Entfernung

zwischen dem Ring b, b und den Vorsprüngen c, c′, Fig. 13, so

gelangt der Bohrer immer auf den Bohrort, ehe die Vorsprünge c, c′ mit dem Ring b, b in Berührung kommen, was stets der Fall seyn muß.

Steht der Bohrer auf dem Bohrort auf, so befindet sich das Stük A noch immer zwischen den Seitentheilen p p, p′ p′. Das Gestänge folgt dann nach, die offenen

Arme der Zange gehen an beiden Seiten des Dreieks a

vorbei und nehmen noch eine etwas tiefere Stellung ein als das Dreiek hat. Sobald

nun das Gestänge wieder gehoben wird, schließt sich die Zange unten wieder, und die

Haken s, s′, die sich

unterhalb des Dreieks a einander nähern, ergreifen

dasselbe und heben den Bohrer mit seiner Stange.

Diese sinnreiche Einrichtung bewirkt, daß der Bohrer abgesondert fällt und in seinem

Fall nicht durch die Masse des Gestänges gehindert ist, was bei den gewöhnlichen

Bohrern der Fall ist, daß er also an dem Bohrort mit der ganzen Geschwindigkeit

ankommt, die ihm aus der Fallhöhe im Wasser zukommt. Das Gestänge kann folglich

durch Gegengewichte balancirt seyn, ohne daß man dabei zu befürchten hätte, die

Masse desselben zu sehr zu vermehren, oder die Wirkung des Bohrers zu schwächen. Man

ist somit nur durch die Zeitdauer beschränkt, welche man zwischen zwei aufeinander

folgenden Schlägen

lassen will; diese muß natürlich größer seyn, als diejenige, welche bei dem Fall des

Gestänges, das durch Gegengewichte balancirt ist, nöthig ist.

Fig. 18 stellt

den oberen Theil der Bohrstange dar, die mit einem Stük versehen ist, welches dem

Bohrer bei seinem Fall als Führung dient.

Der Theil der Bohrstange, welcher sich unmittelbar unter der Hülse D′, Fig. 12, 13 und 14 befindet, ist auf eine

Länge von ungefähr 1, 2 Met. abgedreht. Ueber dieses abgedrehte Stük ist ein

hölzerner Muff M gestekt, und darunter die Lederscheibe

N. Fig. 19

ist ein horizontaler Querschnitt des Muffs; derselbe hat für den Durchgang des

Wassers vier große Ausschnitte. Die Scheibe N hat einen

etwas kleineren Durchmesser als das Bohrloch; auch diese kann sich wie der Muff auf

dem abgedrehten Theile der Bohrstange verschieben. Während der Bohrer fällt, bleiben

die Scheibe und der Muff unbeweglich an ihrer Stelle, weil das darunter befindliche

Wasser ihre Bewegung hindert, während der abgedrehte Theil der Bohrstange leicht

durch die in der Mitte dieser Stüke angebrachten cylindrischen Oeffnungen

durchrutscht. Es versteht sich von selbst, daß die Länge des abgedrehten Theils der

Bohrstange zwischen der Hülse D′ und dem Ansaze,

worauf die Lederscheibe und der Muff aufruhen kann, größer seyn muß, als der Hub des

Bohrers. Diese Führungsstüke verursachen dem Bohrer während der Arbeit nur einen

ganz unbedeutenden Widerstand, denn sie bleiben beinahe an derselben Stelle;

überhaupt können sie den Fall des Bohrers nicht hemmen.

Fig. 16 und

17

stellen den gewöhnlichen Bohrer des Hrn. Kind dar. Man

sieht, daß seine Schneide sich nach der Größe des Bohrlochs richtet; auch hat er

zwei kleine Seitenschneiden k, k′, welche das Loch ausgleichen. An seinem oberen Theil und

unterhalb des Gewindes ist eine abgeplattete Verstärkung angebracht, die an beiden

Seiten zwei kleine vorspringende Schneiden x, x′ trägt, welche rechtwinkelig zur Hauptschneide

des Bohrers stehen. Diese schneidenden Vorsprünge dienen zum Theil als Führung, zum

Theil zum vollkommenen Abrunden des Bohrlochs.

Zum Bohren unterhalb der Futterröhren, und zwar mit einem größeren Durchmesser als

dieselben haben, bedient sich Hr. Kind des in Fig. 20, 21 und 22

abgebildeten Bohrers. An seinem unteren Theil ist der Bohrer nicht besonders

gestaltet; an seinem verstärkten unterhalb des Gewindes befindlichen Theil sind zwei

Höhlungen ausgearbeitet, auf jeder Seite eine; in leztere sind zwei Schneiden r, r′ eingelegt, die

um eine Schraube, welche durch die Seitentheile der Höhlungen geht, sich bewegen

lassen. Diese Schneiden, welche an der Stelle der in Fig. 16 und 17 angezeigten

transversalen Schneiden x, x sind, könen sich wie Fig. 20 zeigt,

in die Höhlungen legen, so daß sie keinen Vorsprung bilden. Sie können auch, wie

Fig. 21

zeigt, aus den Höhlungen heraustreten, und alsdann ist ihre gemeinschaftliche Breite

größer als die des Bohrers. Der Bohrer kann durch die Futterröhren gebracht werden,

wenn die Schneiden r, r′ in ihren Höhlungen liegen. Um sie nun unterhalb der Futterröhren aus

den Höhlungen oder Lagern heraustreten zu machen, brachte Hr. Kind an jeder derselben eine kleine runde Eisenstange w, w an, die sich oben mit einem Ring endet. Von diesen

Stangen, so wie von den Schneiden ist zu jeder Seite des abgeplatteten Bohrertheils

eine angebracht. Zwei Strike von 2–3 Meter Länge gehen durch die Ringe der

Stangen w, w und sind mit ihren anderen Enden an zwei

entsprechenden Ansäzen befestigt, welche 2 bis 3 Meter oberhalb der Hülse D′ angebracht sind. Ehe der Bohrer in die

Futterröhren eingeführt wird, bindet man mit trokenen Striken die beweglichen

Schneiden r, r′ an

die dazu bestimmten an der Bohrstange vorspringenden Zapfen, jedoch so, daß diese

Strike nicht gespannt sind und die Schneiden in ihren Höhlungen liegen bleiben.

Sobald das Instrument nun in das Wasser gebracht wird, werden die Seile naß,

verkürzen sich, wirken auf die Schneiden, ziehen sie aus ihren Höhlungen, und halten

sie in dieser Lage. Da die beweglichen Schneiden auf ihrer Rükseite abgerundet sind,

so gehen sie auch, wenn man ein wenig Gewalt anwendet, in die Futterröhren wieder

zurük, wenn der Bohrer gehoben werden muß. Wenn die Schneiden geöffnet sind und

arbeiten, so stüzen sie sich oben gegen eine in der Bohrererweiterung angebrachte

Schulter, und da sie wenig über dieselbe vorstehen, so leiden die Schrauben, um

welche sie sich drehen, sehr wenig. Zwei Platten y, y′, welche durch versenkte Schrauben und Muttern

an dem massiven Theil des Bohrers befestigt sind, bedeken die flachen Seiten

desselben und halten die Achsen der Schneiden an ihrem Plaz.

Die Vorsichtsmaaßregeln, welche Hr. Kind gegen das Brechen

des mit Gewinde versehenen Bohrerzapfens oder gegen sein Losschrauben getroffen hat,

bestehen aus zwei dünnen flachen Eisenbändern i, i′, Fig. 16 und 17, die durch

Schrauben an die Bohrstange befestigt sind und eine Länge von 1–1½

Meter haben. Unten an diese Stüke i, i′ sind durch Scharniere zwei andere Eisenstüke

j, j′ gehängt,

welche sich an die flachen Seiten des Bohrers anschließen. Diese Stüke haben

ziemlich lange rechtwinkelige Schlize Fig. 16; sie sind an den

eigentlichen Bohrer durch eine Schraube mit großem Kopf und Mutter, die durch den

Bohrer geht, festgeschraubt. Es ist nun klar, daß die Eisenbänder i, i′ und j, j′ beim Bohren nicht angestrengt sind,

so lange alles in Ordnung ist; sollte aber der Zapfen brechen, so bleibt der Bohrer

an dieselben angehängt, auch verhindern sie das Abschrauben desselben.

Fig. 23 stellt

den unteren Theil der Bohrvorrichtung dar, wobei alle Theile an ihrem rechten Plaz

sind; auch ist ihr Maaß (in Meter) dabei angegeben. E

ist die Futterröhre.

Tafeln