| Titel: | Verbesserungen in der Gestalt und Fabrication thönerner Abzugsrinnen und Röhrenleitungen, worauf sich James Smith, Civilingenieur zu London, und William Gairdner Jolly, zu Endrick Bank in Schottland, am 29. August 1844 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 98, Jahrgang 1845, Nr. LI., S. 174 |

| Download: | XML |

LI.

Verbesserungen in der Gestalt und Fabrication

thoͤnerner Abzugsrinnen und Roͤhrenleitungen, worauf sich James Smith, Civilingenieur

zu London, und William Gairdner Jolly, zu

Endrick Bank in Schottland, am 29. August 1844

ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jul.

1845, S. 1.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

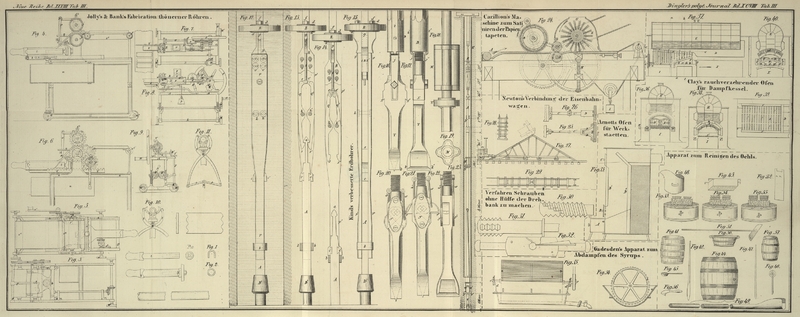

Jolly's und Smith's Verbesserungen in der Fabrication thönerner

Abzugsrinnen und Röhrenleitungen.

Unsere Erfindung betrifft

1) die Construction von Rinnenziegeln mit eingezähnten Enden, so daß sie in einander

greifen, einander gegenseitig unterstüzen und demnach in einer ununterbrochenen

Linie bleiben;

2) Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung solcher Abzugs- oder

Hohlziegel;

3) die geeigneten Mittel, um dem Mechanismus zur Verfertigung solcher Ziegel eine

selbstthätige fortschreitende Bewegung zu ertheilen, so daß der bei der Maschine

stehende Arbeiter die aus der Maschine hervorkommenden Ziegel zum Troknen auf die

Gesimse legen kann;

4) Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung von Abzugsziegeln, mit deren Hülfe

das Material durch Oeffnungen von geeigneter Form gepreßt wird;

5) die Verfertigung thönerner Abzugs- oder Leitungsröhren, von denen eine in

die andere gestekt wird;

6) die Anfertigung von Abzugsziegeln, indem man Torf in geeignete Formen oder durch

Formöffnungen preßt.

Hohlziegel gewöhnlicher Construction sinken bekanntlich leicht ein und werden, wenn

sie in einen Abzugsgraben eingesezt sind, an ihren Fugen leicht aus der Linie

getrieben, worauf sie sich mit Erde füllen. Fig. 1 zeigt einen dem

ersten Theil unserer Erfindung gemäß construirten rinnenförmigen, Fig. 2 einen

röhrenförmigen Ziegel. Diese Ziegel greifen, wie man sieht, mit ihren eingezähnten

Enden in einander, so daß sie an ihren Fugen nicht aus der Linie weichen können.

Fig. 3 stellt

den Grundriß,

Fig. 4 den

Längendurchschnitt,

Fig. 5 die

Frontansicht und

Fig. 6 die

Seitenansicht einer unsern Verbesserungen gemäß construiten Maschine zur

Verfertigung jener Ziegel dar. In diesen Figuren dienen gleiche Buchstaben zur Bezeichnung

entsprechender Theile.

a, a ist das Maschinengestell; b,

b ein Rahmen, welcher durch den Arbeiter hin und her geschoben, und mit

dessen Hülfe die Bewegung den andern Theilen der Maschine mitgetheilt wird. b1 ist eine an der

Seite des Rahmens b befindliche Zahnstange, welche in

das lose an seiner Achse sizende Zwischenrad e1 greift. Das leztere ist mit Sperrkegeln

versehen, die in das an der Achse festsizende Sperrrad e3 einfallen, so daß sich, wenn der

Rahmen einwärts geschoben wird, das Rad e1 umdreht, ohne seine Welle mitzunehmen; sobald

aber der Rahmen auswaͤrts gezogen wird, so erfassen die an dem Rade e1 befindlichen

Sperrhaken das Sperrrad und sezen die Welle desselben in Rotation. An dem äußeren

Ende dieser Welle befindet sich das Rad e, welches in

das an der Achse der unteren Walze j befestigte Rad f greift und dasselbe in Umdrehung sezt. Das Rad f greift in ein ähnliches an dem Ende der oberen Walze

j befindliches Rad und sezt es gleichzeitig mit der

unteren Walze in Rotation. Das Zwischenrad e greift in

ein Getriebe e4, über

dessen Welle ein Zuführtuch e5 geht, das seinen Weg über die Tragwalze e6 an dem äußeren Ende

des Zuführtisches nimmt; somit erhält auch das Zuführtuch eine entsprechende

Bewegung. I ist der Kern, auf dem der Ziegel oder die

Röhre gebildet wird. Derselbe liegt auf einer langen, an dem verschiebbaren Rahmen

befestigten Stange, welche in eine in der Mitte des Kerns befindliche Oeffnung

tritt. p ist eine verticale eiserne Stange mit einer

Hülse an ihrem oberen Ende, die auf der Querstange p1 gleitet; r eine

gebogene Nadel, welche in eine an dem unteren Theil der Stange p befindliche Hülse tritt, und daselbst festgeschraubt

wird. Mit dieser Nadel wird das Thonblatt auf die nachher zu erläuternde Weise

durchgeschnitten. g ist eine Querschiene mit einem

wellenförmigen Einschnitt, worin der untere Theil der Stange p gleitet, so daß die Nadel den Thon in einer entsprechenden Wellenlinie

durchschneidet, wodurch dann jene bereits erwähnten Einzahnungen an den Enden der

Ziegel entstehen, u1

sind die an ihren Achsen befestigten Näder, auf welchen der Wagen der Maschine ruht.

u2 ist ein an

einer solchen Achse befestigtes Winkelrad, welches mit einem an der senkrechten

Welle o befestigten Winkelrade u im Eingriff steht. Die Welle o erstrekt sich

nach dem oberen Theil des Gestelles und endigt sich innerhalb des beweglichen

Rahmens. An dem oberen Ende dieser Welle befindet sich ein Sperrrad o1 und an dem

beweglichen Rahmen ein hervorragender Finger o2, welcher bei jeder einwärts erfolgenden Bewegung

des Rahmens das Sperrrad ergreift und um einen Zahn weiter dreht; dadurch erhält der Wagen seine

vorrükende Bewegung. f1 sind messingene Führungen, welche zwischen die Walzen treten und die

Breite des Thonbandes bestimmen; sie sind an die Querschiene f2 geschraubt und lassen sich mittelst

eines Schlizes adjustiren. Auch der Abstand der beiden Preßwalzen kann mit Hülfe von

Stellschrauben f3 der

verlangten Dike des Thonbandes gemaͤß regulirt werden. f4 ist eine kleine Walze als Unterlage

des Thonbandes an der Stelle, wo dasselbe durchgeschnitten wird; n ein Wassertrog, um den Kern bequem abwaschen zu

können. e7 eine an der

Zwischenwelle befestigte Kurbel, womit die an dem Zuführtische stationirte Person

dem Arbeiter beim Befeuchten der Maschine behülflich seyn kann; oder sie kann die

Bewegungen ohne Beihülfe des Arbeiters hervorbringen, ohne ihren Plaz an dem Tische

zu verlassen.

Soll nun die Maschine in Thätigkeit gesezt werden, so wird eine Thontafel auf den

Zuführtisch gelegt; der Arbeiter ergreift die Querschiene b2 des verschiebbaren Rahmens, und

nachdem er den Kern oder die Form in die gehörige Lage gebracht, zieht er den Rahmen

auswärts, wodurch die Walzen in Bewegung kommen und ein Thonband geliefert wird,

dessen Bewegung den Bewegungen des Rahmens entspricht, so daß sich dasselbe

gleichförmig auf den Kern legt. Hierauf bewegt der Arbeiter mit seiner Hand die

Stange p laͤngs der Querschiene p1 und schneidet

dadurch das Thonband in einer Wellenlinie quer durch. Das Ende des auf dem Kern

ruhenden Thonbandes fällt herab, worauf der Arbeiter das Band um den Kern biegt und

die Ränder unter demselben vereinigt, wodurch eine Röhre entsteht. Soll ein

gewöhnlicher Hohlziegel von der Fig. 1 dargestellten Form

angefertigt werden, so drükt der Arbeiter einfach die Seiten des Thonbandes an dem

Kern herab. Ist auf diese Weise der Ziegel oder die Röhre gebildet, so hebt der

Arbeiter den Kern mit dem Ziegel in die Höhe und legt den Ziegel auf ein

nebenstehendes Gesims zum Troknen; sodann taucht er den Kern in den Wassertrog, legt

ihn wieder auf den beweglichen Rahmen und schiebt den lezteren in seine

ursprüngliche Lage zurük, worauf die Bildung eines neuen Ziegels beginnt.

Um dem Arbeiter seine Operationen zu erleichtern, bedienen wir uns hie und da einer

kreisrunden Form, bestehend aus drei Segmenten, von denen sich zwei um Scharniere

öffnen. Das Thonband wird in der offenen Höhlung der Form aufgenommen und auf die

erwähnte Weise durchgeschnitten; dann wird der Kern in der Mitte der Form über den

Thon gelegt und von dem Arbeiter aus freier Hand in seine geeignete Lage

hinabgedrükt. Die beiden oberen Segmente werden alsdann zusammengeklappt, so daß sie

den Thon umgeben, ihn

rings um den Kern drüken und die Ränder des Thonbandes zu einer vollständigen Röhre

vereinigen; ist dieß geschehen, so werden sie wieder um ihre Scharniere

zurükgeklappt, die fertige Röhre wird von dem Arbeiter herausgenommen und zum

Troknen auf das Gesims gelegt. Das Oeffnen und Schließen der Segmente kann der

Arbeiter aus freier Hand verrichten; um dasselbe aber zu erleichtern und die

Operation zu beschleunigen, bringen wir zwei Hebel 1, Fig. 10 und 11 an, mit

einer gemeinschaftlichen Drehungsachse bei 2. Die unteren Arme dieser Hebel können

beliebig verlängert und durch Gelenkstäbe 3 miteinander verbunden werden; von der

Vereinigungsstelle dieser Stäbe geht eine Verbindungsstange 4 nach einem Tritthebel

hinab, durch dessen Niederdrüken der Arbeiter somit die oberen Segmente der Form

schließen kann. Zur Herstellung von Röhren aus Torferde eignet sich dieselbe Form.

Der Torf wird in einem breiartigen plastischen Zustande entweder durch die Walzen

oder aus freier Hand in die Form gebracht. Bei der Verarbeitung der Torferde oder

sonstiger Substanzen zu Röhren bedienen wir uns eines etwas ovalen Kerns, damit derselbe bei einer geringen Bewegung um seinen

Mittelpunkt von der Substanz frei werde und leichter aus der Röhre herausgenommen

werden könne.

Wir gehen nun zur Beschreibung des vierten und fünften Theils unserer Erfindung

über.

Fig. 7 stellt

einen Grundriß,

Fig. 8 einen

Seitendurchschnitt und

Fig. 9 eine

Endansicht des Mechanismus dar, welcher sich dazu eignet, diese beiden Theile

unserer Erfindung in Ausführung zubringen. A ist das

Maschinengestell; B ein Cylinder, worin ein Kolben C arbeitet. D, E sind zwei

Formöffnungen, eine in der andern, so daß gleichzeitig zwei Röhren, eine innerhalb

der andern angefertigt werden können; diese Röhren brauchen nicht eher von einander

getrennt zu werden, als bis sie getroknet und gebrannt sind; sie nehmen demnach nur

den Raum der weiteren Röhre weg. F ist ein an den oberen

Theil des Cylinders befestigter Kasten, dessen unteres Ende B sich in den Cylinder mündet. In diesen Kasten, dessen horizontaler

Durchschnitt ein Rechtet bildet, kommen die in der Thonmühle oder auf sonstige Weise

vorbereiteten Thonstüke, und werden während der vorwärts erfolgenden Bewegung von

der an den Kolben befestigten Platte G getragen; wenn

jedoch der Kolben bis über die Oeffnung in den Boden des Kastens zurükgezogen worden

ist, so fällt das Thonstük vermöge seiner Schwere in den Cylinder; beim Zurükkehren

schneidet der Kolben den in dem Cylinder befindlichen Theil ab, drükt ihn durch die

Formöffnungen und bildet auf diese Weise einen Ziegel. Die Thonblöke können von solcher Länge

gemacht werden, daß jedesmal einer 4 bis 6 Ziegel gibt. Die Person, welche die

Maschine mit Thon versieht, muß Acht haben, daß jeder neue in den Kasten gelegte

Blok auf dem oberen Theile des übrigen Stükes vom vorhergehenden Bloke zu liegen

komme. Der Arbeiter sezt den Kolben in Bewegung, indem er eine an der Welle I befestigte Kurbel H dreht;

an derselben Welle befindet sich ein Schwungrad J zur

Regulirung der Bewegung. Diese Welle kann übrigens auch mittelst Dampfkraft oder

irgend einer andern Triebkraft umgetrieben werden. An der Querwelle I sizt ein Getriebe K,

welches in das an der oscillirenden Welle M befindliche

Rad L greift. Die Welle M

läuft in zwei correspondirenden, an dem Gestelle angebrachten Schlizen; N ist ein an derselben befindliches Getriebe, welches in

die an der Kolbenstange befestigte Verzahnung O greift.

Dadurch wird dem Kolben eine regelmäßige hin- und hergehende Bewegung

ertheilt, während die Querwelle continuell rotirt. Q ist

eine kleine Welle, deren Getriebe in eine andere an der Kolbenstange angebrachte

Verzahnung greift. Die Winkelräder S, S theilen die

Bewegung dieser kleinen Welle der Welle T mit, die sich

nach dem Vordertheil des Cylinders erstrekt und daselbst das Rad U in Bewegung sezt, welches sich auf dem Halse des

Cylinders dreht. Eine an diesem Rade befestigte Hervorragung arbeitet in einer Gabel

V, die an einem andern auf dem Halse des Cylinders

rotirenden Theile befestigt ist. Diese Gabel bewegt sich bis auf eine gewisse Weite

um ihren Drehungspunkt. Auf der entgegengesezten Seite der Gabel befindet sich ein

gezahnter Quadrant, welcher in eine gerade Zahnstange greift; diese ist an eine

verschiebbare Hülse befestigt, welche die Nadel zum Abschneiden der Ziegel oder

Röhren enthält. Diese Hülse bewegt sich in einer andern Hülse W, welche mittelst einer Feder an den zweiten rotirenden Ring befestigt

ist; die Feder drükt die Hülse gegen die Fläche eines äußeren, an dem Ende des

Cylinders befestigten Ringes, der dazu dient, die rotirenden Ringe an ihrer Stelle

zu erhalten. Der feste Ring ist mit einer wellenförmigen, den erwähnten Einzahnungen

der Ziegel entsprechenden Fläche versehen, auf welcher die Nadelhülse spielt, und

dadurch den Enden der Ziegel den wellenförmigen Schnitt gibt. Wenn der Kolben sich

vorwärts zu bewegen beginnt, so dreht sich das Halsrad, und die an dem lezteren

angebrachte Hervorragung bewegt die Gabel so um ihre Achse, daß sie die Nadel von

den Ziegeln zurükzieht; da sodann die Gabel gegen den Aufhälter stößt, so kann sie

sich nicht weiter um ihre eigene Achse drehen, nimmt daher den rotirenden Ring mit,

und macht, während der Kolben vorwärts geht, eine Umdrehung. Wenn der Kolben

zurükgezogen wird, so

bewegt sich die Gabel in entgegengesezter Richtung um ihre Achse und schiebt dadurch

die Nadelhülse nieder, so daß die Nadel durch beide Ziegel geht. Ist dieß geschehen

und hat die Gabel ihren Aufhälter erreicht, so nimmt der rotirende Ring die Nadel

mit, wodurch dann die Ziegel auf die erwähnte Weise wellenförmig abgeschnitten

werden. Nach ihrem Austritt aus den Formöffnungen legen sich die Röhren in einen

hohlen Trog X. Dieser Trog besizt auf einer Seite

Scharniere und bewegt sich auf einer Stange Y, die an

den vordern Theil des Cylinders befestigt ist; die andere Seite des Trogs ruht auf

einer geneigten Ebene Z, so daß, wenn diese endwärts

fortgeschoben wird, der Stüzpunkt die geneigte Ebene hinabgleitet und dieser Seite

des Trogs sich zu senken gestattet, so daß der Ziegel abrollt und auf einer

geeigneten Fläche abgesezt wird. Die Endbewegung erhält der Trog durch die

Schiebstange A1,

welche in Folge der Auswärtsbewegung des Kolbens vermittelst des Hebels B1 durch den am Kolben

befestigten Hebling C1

in Thätigkeit gesezt wird. D ist ein Gewicht, welches

die Schiebstange zurükzieht und den Trog in seine ursprüngliche Lage zurükbringt,

sobald der Hebling den Hebel verlassen hat; E1 ein an der Welle F1 befestigtes Sperrrad; dieses Sperrrad

wird durch den an der Kolbenstange befestigten Finger G1 bei jedem Kolbenhub um einen Zahn

weiter bewegt. An der Achse des Sperrrades befindet sich ein Winkelrad H1, welches in ein

anderes an dem oberen Ende der Verticalwelle J1 befestigtes Winkelrad I1 greift. Das untere Ende dieser Welle

enthält ein Winkelgetriebe K1, welches der Achse L1, worauf die Wagenräder M1 befestigt sind, Bewegung mittheilt;

demnach erhält der Wagen der Maschine bei jedem Kolbenhub eine fortschreitende

Bewegung. Die Bewegung der Maschine ist so regulirt, daß sie bei jedem Impulse um

die Breite einer Röhre vorrükt. Um die Maschine wegen Lieferung der Röhren in

successiven Lagen heben oder senken zu können, treten die Beine des Obergestelles

der Maschine in Hülsen, die in den Beinen des Untergestells angebracht sind. Die

oberen Beine sind mit Schraubengängen versehen und ruhen in Schraubenmuttern, welche

oben auf den unteren Beinen liegen. Diese Muttern sind mit Zähnen versehen, in

welche endlose Schrauben greifen, deren Achsen durch die Räder N1 mit einander

verbunden sind. O1 ist

die Kurbel, womit der Arbeiter diesen Hebeapparat handhabt.

Der sechste Theil unserer Erfindung hat die Verarbeitung der Torferde zu Abzugsrinnen

oder Röhren zum Zwek. Wir müssen hier auf die Thatsache aufmerksam machen, daß

vollkommen getroknete Torferde die Feuchtigkeit nicht wieder absorbirt und dadurch

weich wird, sondern selbst in den Boden eingesezt, eine dauerhafte Structur bildet. Da man sich nun

Torf in reichlichem Maaße und mit geringen Kosten verschaffen kann, und da derselbe

keiner kostspieligen Operation des Brennens unterliegt, so wird er hinsichtlich der

Kosten große Vortheile gewähren, und da er außerdem ein geringes Gewicht besizt, so

kann er mit viel geringeren Auslagen auf eine gewisse Streke gelegt werden.

Tafeln