| Titel: | Beschreibung einer einfachen Methode zum Reinigen des Oehls; von E. O. Schmidt. |

| Autor: | Eduard Oscar Schmidt [GND] |

| Fundstelle: | Band 98, Jahrgang 1845, Nr. LVII., S. 195 |

| Download: | XML |

LVII.

Beschreibung einer einfachen Methode zum Reinigen

des Oehls; von E. O.

Schmidt.

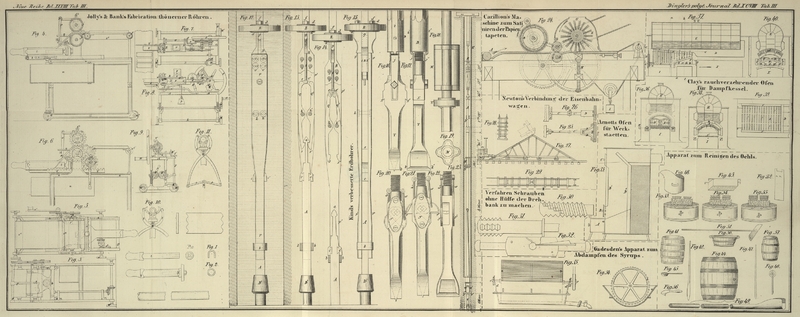

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Schmidt, über Reinigen des Oehls.

Ich nehme an, daß man 10 Cntr. Oehl auf einmal raffiniren will und gebe deßhalb die

Quantität der Species, die dazu gebraucht werden, immer in Rüksicht auf dieses

Quantum an. Vorerst werden 10 Cntr. Rüböhl auf den Ansezkübel Fig. 41 gezogen, worauf

unter dasselbe 15 Pfd. concentrirte Schwefelsäure gemischt werden, indem man während

dem beständigen Umrühren des Oehls mit der Stange Fig. 42 das Vitriolöhl

nur tropfenweise in das Oehl eingießt. Um dieses zu bewerkstelligen, wird das Sieb

Fig. 43,

welches zwischen zwei hölzernen Stangen befestigt ist, über den Ansezkübel gehängt

und zwar etwas nach Hinten zu, damit die Bewegungen der Stange nicht gehindert

werden. In diesem Sieb sind hie und da kleine Löcher von so geringer Dimension als

nur möglich angebracht, durch welche das nach und nach in das Sieb geschüttete

Vitriolöhl fadenförmig und langsam in das Rüböhl laͤuft. Weil das Vitriolöhl

wegen seiner alles angreifenden und zerstörenden Schärfe auch das Metall zerfrißt,

so ist es am zwekmäßigsten, sich dieses Sieb bei einem Töpfer aus Steingut

anfertigen zu lassen, wobei jedoch demselben zu bemerken ist, es mit einem

umgebogenen Rande zu versehen, damit es zwischen die Stangen gehaͤngt werden

kann. Das Umrühren des Oehls mit der Stange muß unausgesezt und ohne daß sich der

damit beschäftigte Arbeiter auch nur die geringste Pause gönnt, eine Stunde lang

fortgesezt werden, wo dann das Oehl anstatt der im Anfang durch das Verbrennen der

Pflanzentheile

entstandenen grünen Farbe eine weißliche annimmt, was man auch, sobald ein Stok in

das Oehl getaucht wird, an den Tropfen, die an demselben nach dem Herausziehen

herunter laufen, erkennen kann. Bei dem Rühren selbst ist darauf hin zu arbeiten,

daß das Oehl mittelst der Stange bestmöglich mit dem Vitriolöhl vereinigt werde und

dadurch dieses seinen Zwek, die Pflanzentheile des Rüböhls zu verbrennen, vollkommen

erfüllen kann. Am besten wird diese Absicht erreicht, wenn der Arbeiter die Stange

so führt, daß er dieselbe auf der einen Seite von der Oberfläche nach dem Grunde zu

und auf der andern entgegengesezten von dem Grunde aus nach der Oberfläche zu

bewegt, indem er dabei einen Kreis beschreibt. Nach Vollendung dieser Operation läßt

man das Oehl in dem Ansezkübel 12 Stunden lang stehen, wodurch dasselbe Zeit

gewinnt, die verkohlten Pflanzentheile abzusezen, welche auf dem Boden des Fasses

einen schwarzen Niederschlag bilden. Länger jedoch, als wie bis zu dem bestimmten

Termin, darf man das Oehl nicht auf dem Ansezkübel lassen, indem das noch darin

befindliche Vitriolöhl sonst das Oehl beizen und demselben eine röthliche statt eine

weiße Farbe geben würde. Nach Ablauf der Zeit wird das angesezte Oehl, damit

dasselbe gewaschen werden kann, auf das Waschfaß Fig. 44 gebracht. Das

Oehl schöpft man mit der Schöpfkelle Fig. 45 aus dem

Ansezkübel heraus in das Waschfaß, wobei jedoch das Beunruhigen des Oehls zu

vermeiden ist, indem sonst sehr leicht der sich zu Boden gesezte Schleim wieder

aufsteigen und mit dem Oehl vereinigen kann. Auch muß so viel als nur möglich das

Fallen des Oehls aus der Schöpfkelle in den Ansezkübel während des Ausschöpfens in

das Waschfaß vermieden werden, da hiedurch gleichfalls das Oehl beunruhigt wird. Hat

man das Oehl so weit ausgeschöpft, daß man nicht gut ohne Niederschlag mit zu

erhalten, dasselbe noch mit der Kelle Fig. 45 schöpfen kann, so

bedient man sich dazu der flachen Kelle Fig. 46, wobei aber

darauf zu sehen ist, daß man keinen Schlamm mit schöpft. Es würde aber nicht möglich

seyn, das Oehl ohne Niederschlag mitzuschöpfen, ganz rein aus dem Ansezkübel

herauszubringen; deßhalb wird dieses Ansezfaß, nachdem man so viel als möglich das

Oehl noch abgeschöpft hat, gestürzt, wo dann das sich noch auf der Oberfläche des

Niederschlags befindende Oehl in ein unter den Ansezkübel gehaltenes hölzernes Gefäß

Fig. 50

läuft. Damit der Ansezkübel nicht so hoch gehoben zu werden braucht, so ist in der

Nähe desselben in dem Boden der Raffinerie ein mit einem Dekel verschließbares Loch

angebracht, in das das hölzerne Gefäß gesezt wird. Der Niederschlag selbst wird

mittelst einer hölzernen Kraze Fig. 51 aus dem Faß

entfernt. Stets aber läuft bei dem Ausschütten des Oehls aus dem Ansezkübel etwas Niederschlag mit

aus demselben heraus; diesen scheidet man von dem Oehl dadurch, daß man nach Verlauf

von einigen Stunden etwas heißes Wasser in das Gefäß gießt und so den Niederschlag

zu Boden schlägt. Dieses so gewonnene Oehl wird bei der nächsten Waͤsche mit

gewaschen. Um bei dem Ausschöpfen zu vermeiden, daß viel Oehl durch den Transport

desselben nach dem Waschfaß verloren geht, bedient man sich der blechernen Rinne

Fig. 49.

Dieselbe besteht, damit sie je nach der Entfernung, in der das Waschfaß von dem

Ansezkübel sich befindet, vergrößert oder verkleinert werden kann, aus mehreren

Theilen. Damit das Oehl schneller durch dieselbe hindurchläuft, wird an dem

Ansezkübel das Brett Fig. 52, welches 4 Zoll

höher als das Waschfaß ist, angehängt, wozu an der Rükseite des Brettes zwei Haken

angebracht sind. Das Waschen des Oehls besteht darin, daß man 100 Quart kochendes

Wasser, in welchem 10 Pfd. Kochsalz aufgelöst worden sind, nach und nach unter das

Oehl gießt, wobei ebenfalls mittelst Umrührens mit der Stange Fig. 47 das Oehl mit dem

Wasser gemischt wird. Bei dem Umrühren gilt dasselbe, was ich davon schon erwähnt

habe, als von dem Ansezen des Oehls die Rede war, und ist der einzige Unterschied

der, daß hier nur eine halbe Stunde gerührt zu werden braucht. Zum Waschfaß selbst,

das natürlich hoch und weit genug seyn muß, um die Masse fassen zu können, bedient

man sich in der Regel Stükfässer, deren oberer Theil in der Höhe von 5 Fuß

abgeschnitten wird. Auf dem Waschfaß muß nun das Oehl fünf Tage lang in der größten

Ruhe stehen bleiben und ist alles Schaukeln und Stoßen an dem Waschfaß, wodurch das

Oehl beunruhigt werben könnte, zu vermeiden. Während dieser Zeit sondert sich das

Wasser vollkommen von dem Oehl und schlaͤgt sich sammt den Schleimtheilen,

die noch in dem Oehl enthalten sind, auf dem Boden des Fasses nieder. Dann schöpft

man das Oehl, so wie es gebraucht wird, mittelst der Kelle Fig. 45, die auch schon

beim Ansezkübel angewendet worden ist, in den Ständer Fig. 48, um es in

demselben auf den Filtrirapparat zu bringen. Das Ausschöpfen des Oehls aus dem

Waschfaß ist mit der größten Ruhe zu vollziehen und vorzüglich das Zurükträufeln des

Oehls aus der Schöpfkelle in das Waschfaß zu vermeiden, indem sich leicht, wenn das

Oehl beunruhigt wird, Wasser wieder mit jenem vermischen kann, wo alsdann, weil das

Wasser durch das Filtriren sich nicht von dem Oehl entfernen läßt, das raffinirte

Oehl beim Verbrennen anfängt zu knistern und eine flakernde Flamme zu geben. Hat man

das Oehl so weit ausgeschöpft, daß dasselbe noch ungefähr 4 Zoll hoch über dem

Wasser steht, so wird dann zum ferneren Ausschöpfen des Oehls die flache Kelle Fig. 46

genommen, wobei man sich jedoch sehr in Acht nehmen muß, Wasser mit zu schöpfen. Ist man endlich

nicht mehr im Stande diese Operation zu vollziehen, ohne Gefahr zu laufen Wasser mit

zu schöpfen, so schöpft man das sich noch auf der Oberfläche des Wassers befindende

Oehl rein ab und gießt es in das Faß Fig. 57 rein ab, wo es

dann durch das später beschriebene Verfahren von dem Wasser, welches man

mitgeschöpft hat, befreit wird. Hierauf wird das im Waschfaß zurükgebliebene Wasser

ausgeschöpft und jenes rein ausgescheuert.

Jezt bleibt nur noch übrig, das Filtriren genau zu beschreiben. Hiezu hat man die

Fig. 53,

54, 55

abgebildeten Apparate nöthig. In Fig. 53 ist ein auf einem

hölzernen Kübel stehender, aus Weidenruthen geflochtener Korb abgebildet, der in

vier Abtheilungen getheilt ist, in deren jeder ein Filzhut steht. Durch diese hüte

läuft das vom Waschfaß auf dieselben aufgefüllte Oehl in den Kübel. Von diesem wird

es wieder mittelst des Hahns a, der sich an ihm

befindet, abgezogen und auf den Apparat Fig. 54 gebracht. Dieser

Apparat weicht von dem vorhin beschriebenen dadurch ab, daß sich nicht wie bei jenem

ein Filz in jeder Abtheilung befindet, sondern daß es deren zwei sind, die in

einander gestekt werden. Das von dem Kübel, der sich unter dem Apparat Fig. 54 zum

Sammeln des Oehls befindet, abgezogene Oehl wird auf den Apparat Fig. 55 aufgegeben, auf

dem es endlich den nöthigen Grad der Klarheit erhält. In dem Apparat Fig. 55 sind drei solcher

Filze in einander gestekt. Die zum Filtrirapparat nöthigen Hüte sind von Filz und

können von jedem Hutmacher angefertigt werden. Um diese Filze von dem Oehlschleim zu

reinigen, bedient man sich der in Fig. 56 dargestellten

Schabe, die mit etwas scharfen Enden versehen ist und mit welcher man durch Schaben

die Oehlschleimtheile aus dem Filze entfernt. Das im Faß Fig. 57 sich befindende

Oehl wird, nachdem es sich durch mehrtägige Ruhe von dem Wasser getrennt hat,

ausgeschöpft und nochmals mitgewaschen.

Tafeln