| Titel: | Bericht des Hrn. Theodor Olivier über einen von Decoster construirten Krahn zum Heben und Wiegen von Lasten. |

| Fundstelle: | Band 98, Jahrgang 1845, Nr. LXXII., S. 258 |

| Download: | XML |

LXXII.

Bericht des Hrn. Theodor Olivier uͤber einen von

Decoster

construirten Krahn zum Heben und Wiegen von Lasten.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement,

Maͤrz 4845, S. 91.

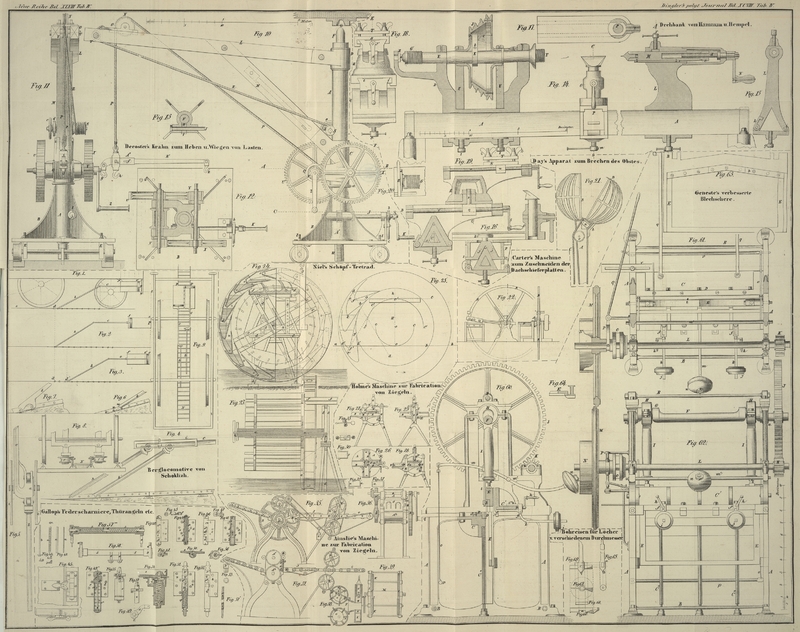

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Olivier, über Decoster's Krahn zum Heben und Wiegen von

Lasten.

Hr. Decoster, Maschinenfabrikant in Paris (rue Stanislas No. 9, Faubourg

Saint-Germain) wendet zum Betriebe seiner Werkstätte eine

Dampfmaschine von 12–15 Pferdekräften an; 180 Arbeiter sind täglich bei ihm

mit der Verfertigung von 38 verschiedenartigen Maschinen zur Bearbeitung des Eisens,

z. B. Hobelmaschinen, Walzwerken, Blechscheren, Fräse- und

Nuthenhobelmaschinen, Bohrmaschinen, Drehbänken etc. beschäftigt. Mehrere dieser

Maschinen haben zwekmäßige Abänderungen und glükliche Vervollkommnungen durch ihn

erhalten; vorzüglich sind seine Bohr- und Ausbohrmaschinen beachtenswerth,

welche durch ihn gleichsam zu neuen Maschinen umgearbeitet wurden. Kürzlich erfand

er einen neuen Krahn, der sehr geeignet für Maschinenbau-Werkstätten ist, wo

man beständig mit großen Gußstüken von mehreren Tausend Kilogrammen zu thun hat.

Dieser Krahn, welcher auf einem 0, 90 Meter breiten Wagen ruht, läßt sich auf einer

Eisenbahn, die sich in der Werkstätte zwischen den Arbeitsmaschinen befindet,

bewegen, und kann auf diese Weise überallhin gebracht werden, wo man ihn nöthig hat.

Damit man ihn aber leicht überallhin schieben kann, mußte seine verticale Achse

einige Centimeter niederer als die Deke der Werkstätte gemacht werden; ist er aber

an der Stelle, wo man ihn nöthig hat, so muß man seine verticale Achse oben an der

Deke befestigen können. Hr. Decoster

nahm als Achse einen

hohlen Cylinder, worin sich mittelst einer Winde eine schmiedeiserne Stange der

Länge nach bewegen läßt, welche in eine hölzerne Pfanne tritt, die an der Deke

zwischen zwei Balken befestigt ist. Um den hohlen Cylinder, welcher fest mit dem

Wagen verbunden ist, dreht sich der Krahn mit seinem Zubehör, indem zwei Muffe oder

lange cylindrische Ringe, die als Halsbänder dienen, über denselben gestekt sind. An

dem einen dieser Muffe ist die hölzerne Stüze befestigt, und von dem anderen wird

das eine Ende des horizontalen Krahnarmes, der ebenfalls von Holz ist, gehalten.

An dem ersten oder unteren Muff ist das Rädersystem, welches zur Bewegung des Krahns

dient, angebracht. Mit der hohlen Säule aus einem Stüke ist ein starker Ring, auf

welchem der erste Muff aufruht, und auf dem er sich drehen läßt.

Mit diesem Krahn, dessen Gewicht ungefähr 1400 Kilogr. beträgt, können Stüke bis zu

4000 Kilogr. Gewicht gehoben werden. Er unterscheidet sich von den gewöhnlichen

dadurch, daß man mit ihm die aufgehobenen Gußstüke nach Belieben wiegen kann, wie

dieß bei dem von Hrn. George erfundenen (im

polytechnischen Journal Bd. XCIII S. 196 beschriebenen) Krahn der Fall ist; bei lezterem

wiegt man aber jedesmal den Krahn mit, während bei dem Krahn von Decoster nur der zu wiegende Gegenstand gewogen wird. Das

Wiegen geschieht bei dem Krahn von Decoster auf folgende

Weise:

Anstatt daß man das zu hebende Gußstük unmittelbar an das Ende des Taues anhängt,

bringt man zwischen beide eine römische oder Schnellwaage. Will man wiegen, so

schlägt man eine Kette oder ein zweites Tau um den am kürzeren Waagearm angebrachten

Haken und das zu wiegende Stük. Will man ein Gußstük bloß aufheben, so hängt man es

mittelst einer Kette oder eines Taues an den Haken, welcher unten am hause der Waage

befestigt ist. Oben trägt dieses Haus einen Ring, mittelst dessen es an das Ende des

Krahntaues befestigt ist, sey es nun, daß man zu wiegen beabsichtigt, oder daß man

die Last bloß heben will. In lezterem Falle hat die Schneide der Waage nichts zu

tragen, und sie ruht bloß auf der Pfanne, wird also nicht verdorben, da sie bloß

dann gebraucht wird, wenn gewogen werden soll. Der längere Waagearm könnte übrigens

beim gewöhnlichen Gebrauche des Krahns hinderlich seyn, denn es reicht hin, ein zu

bearbeitendes Stük zweimal zu wiegen; zuerst vor Beginn der Arbeit, und dann nach

Vollendung derselben; während der Arbeit selbst jedoch ist man oft genöthigt das

Stük zu wenden, vertical oder horizontal oder schräg zu stellen, je nach der Art der

Maschine, die daran hobelt oder fräst etc. Deßwegen machte Hr. Decoster den längeren Waagearm aus zwei Theilen, und will man wiegen, so

stekt man den

großen, abnehmbaren Waagearm an den Theil der Waage, welcher beständig am Krahntau

befestigt bleibt, und an das Ende des mit einer Schraube befestigten langen

Waagearmes wird dann die Waagschale gehängt, die ein bestimmtes Gewicht trägt, was

sich nicht wie ein Laufgewicht verschieben läßt. Dieses Gewicht besteht aus einer

Reihe einzelner Gewichtsteine, die zusammen 400 Kilogr. ausmachen. Da nun das

Verhältniß der Waagearme wie 1 : 10 ist, so braucht man 400 Kilogr. um 4000 Kilogr.

zu wiegen.

Beschreibung des Krahns.

Fig. 10 ist

die Seitenansicht des Krahns;

Fig. 11 zeigt

den Krahn von Vorn gesehen;

Fig. 12

horizontaler Durchschnitt nach der Linie A B

Fig. 10.

Fig. 13

horizontaler Durchschnitt nach der Linie C D des unteren

Theiles, der Eisenstange mit Zahnstange und des Getriebes, welches in leztere

eingreift.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Ansichten denselben Gegenstand.

A hohle gußeiserne Säule, welche mit ihrem unteren Theile

A′ fest mit dem Wagen B verbunden ist, der sich auf Eisenschienen fortbewegen läßt, die am Boden

der Werkstätte befestigt sind.

C Muff oder unterer Halsring, welcher die Säule A umgibt und sich auf dem Ansaze a, der aus einem Stüke mit der Säule ist, drehen läßt. Dieser Halsring

trägt das Rädersystem des Krahns und nimmt die Krahnstüze auf, welche durch eine

starke Schraube in demselben gehalten wird.

D oberer Halsring, der sich ebenfalls um die Säule dreht

und in welchem der horizontale Krahnarm befestigt ist.

E, E Bügel, in welchem die Radachsen liegen.

F verticale Achse des Krahns, die sich in der hohlen

Säule A verschieben läßt.

G hölzerne Pfanne, welche an den Balken der Werkstattdeke

befestigt ist und in die das obere Ende der Achse F zu

liegen kommt, um dem Ganzen die gehörige Stabilität zu geben.

H verzahnte Stange, die mit dem unteren Theile der Achse

F aus einem Stüke ist und in welche ein Getriebe I eingreift, das sich auf der Achse J befindet. Man dreht die Achse J mittelst einer Kurbel K, um die Achse F zu heben und ihren oberen Zapfen in die Pfanne G zu bringen.

b Sperrrad auf der Achse J,

um die rükgängige Bewegung zu vermeiden.

c Sperrklinke mit einem Handgriff, welcher in die Zähne

des Sperrrades einfällt.

L hölzerner horizontaler Arm des Krahns, welcher sich mit

dem halsringe D um die verticale Säule A drehen läßt.

M Stüze, welche diesen Arm tragen hilft; sie ist

ebenfalls von Holz und durch eine Schraube in dem unteren Halsringe C befestigt, mit welchem sie sich ebenfalls drehen

läßt.

N Seilrolle auf einer Platte O, die sich in einer Nuth verschieben läßt, welche sich in dem Arme L befindet.

P Seil, welches über diese Rolle geht und sich auf die

Trommel Q aufwikelt; es ist dazu bestimmt die Lasten zu

heben.

R anderes Seil, welches sich um die Trommel S wikelt und über die Rolle T geht; es ist an der Platte O befestigt und

verschiebt diese nach der Länge des Armes L.

d Sperrrädchen auf der Achse der Trommel S.

e kleines Schwungrad, mittelst dessen man die Trommel S dreht.

U großes verzahntes Rad, auf dessen Achse sich ein

Getriebe V befindet, welches im Eingriff mit dem Rade

X ist.

Y Getriebe auf der Achse X,

welches das Rad U in Bewegung sezt.

Z Kurbel, welche auf den vierekigen Theil der Achse

aufgepaßt ist, die durch das Rad U geht.

A″ Schnellwaage, die an dem Tau P hängt und zum Wiegen der Lasten dient.

B″ abnehmbarer Arm, welcher an die Waage A″ angestekt ist.

f Schraube, um diesen Arm zu befestigen.

g Haken am kurzen Waagearm, an welchen man die Last

hängt, wenn man sie wiegen will.

h anderer Haken, welcher sich an dem Hause i der Waage befindet und an welchen die Last gehängt

wird, wenn sie gehoben werden soll.

k Haken am Ende des abnehmbaren Waagearmes, an welchen

die Waageschale mit den Gewichten gehängt wird.

Tafeln