| Titel: | Dampfkessel zur Vermeidung der Dampfkesselexplosionen; von Hrn. Oberbergrath Henschel in Kassel. |

| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Dampfkessel zur Vermeidung der

Dampfkesselexplosionen; von Hrn. Oberbergrath Henschel in Kassel.Die Société d'Encouragement hatte schon im J. 1829 zwei Preise

von je 12,000 Francs ausgeschrieben, einen für die Entdeckung von

Sicherheitsmitteln gegen die Explosionen der Dampfkessel, den anderen für einen

Kessel von solcher Form und Construction, daß dadurch jede Gefahr einer

Explosion verhütet oder unmöglich gemacht wird. Im Julius 1845 wurde Hrn.

Oberbergrath Henschel die Summe von 6000 Francs

zuerkannt, weil dessen Kessel die Möglichkeit einer Explosion und deren Gefahren

in hohem Grade vermindert und dessen Anordnung überdieß die Ersparung an

Brennmaterial begünstigt; nach einem Zeugniß von competenten Personen dd. 22.

Febr. 1837 waren drei solche Kessel mit ihren Sicherheitsvorrichtungen und zwar

einer seit 1830, ein zweiter seit 1835 und ein dritter seit vier Monaten zur

vollkommenen Zufriedenheit ihrer Eigenthümer in Gebrauch, ohne daß sie etwas zu

wünschen übrig ließen. (Bulletin de la Société

d'Encouragement, Jul. 1845, S. 288.)A. d. R.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement,

Septbr. 1845, S. 379.

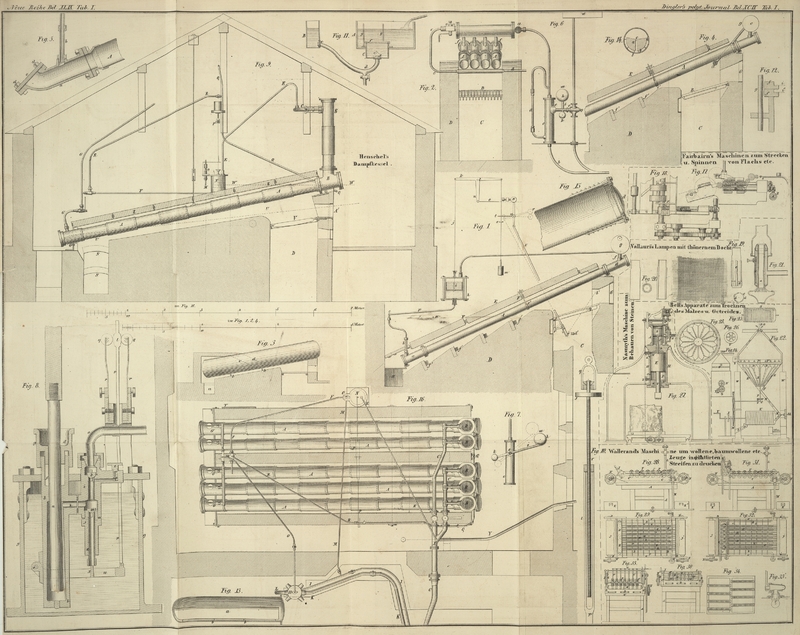

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Henschel's Dampfkessel zur Vermeidung der

Dampfkesselexplosionen.

In einem früheren der Société d'Encouragement

mitgetheilten Aufsatze (v. J. 1835) zählt Hr. Henschel

die Umstände auf, welche eine Dampfkesselexplosion bedingen und sie mehr oder

weniger gefährlich machen; er gibt dann die geeigneten Mittel an, wodurch diesen

Explosionen vorgebeugt werden kann oder wodurch sie doch wenigstens unschädlicher

gemacht werden können. So schlägt Hr. Henschel, um dem

Mangel an Dauerhaftigkeit bei den Dampfkesseln abzuhelfen, erstens vor, sie nur von

geschickten und erfahrenen Männern verfertigen, sie oft untersuchen und den

geringsten Fehler sogleich ausbessern zu lassen, gute Sicherheitsventile mit

schmalen Rändern anzuwenden, letztere direct und elastisch zu belasten, in gutem

Zustande zu erhalten und strenge Aufsicht über dieselben zu halten. Was zweitens

einen zufälligen zu niederen Wasserstand im Kessel, oder das Ueberheizen seiner

Wände betrifft, so empfiehlt er die Anwendung einer guten Speisepumpe und eines

guten Schwimmers mit einer Vorrichtung, wodurch das Feuer ausgelöscht wird, sobald das Wasser unter

das bestimmte Niveau fällt. Um endlich Explosionen vorzubeugen, räth er drittens, in

den Kessel einen festen Körper zu bringen, welcher dem heißen Wasser widersteht und

so viel als möglich das Wasservolumen veringert ohne die Dampfentwickelung zu

hemmen.

Beschreibung des Kessels.

Hr. Henschel hat bei seinem Kessel, welcher für eine

stationäre Hochdruckmaschine von 6–10 Pferdekräften gehört, das Princip der

Flüssigkeitstheilung angewandt, welches schon längst von Hrn. Baron Seguier empfohlen wurde. Dieser Kessel, der in Fig. 1 im

verticalen Längendurchschnitte und in Fig. 2 im

Querdurchschnitte gezeichnet ist, besteht aus vier kupfernen Siederöhren A von 3,33 Meter Länge, und 12 bis 15 Centimeter

Durchmesser, die neben einander liegen und unter einem Winkel von 24° gegen

den Horizont geneigt sind. Diese Siederöhren liegen so weit von einander entfernt,

daß die Flamme zwischen ihnen durchschlagen kann und ihre Gesammtoberfläche ist

gleich der Heizfläche eines gewöhnlichen Kessels für dieselbe Kraft. Die punktirten

Linien zeigen die verschiedenen Wasserstände in den Siederöhren an. Diese sind unten

durch gußeiserne Ansatzstücke a verlängert, welche

gewöhnlich gekrümmt sind, wie aus Fig. 5 zu sehen ist, damit

man leichter in die Siederöhren gelangen und sie reinigen kann. Die gußeisernen

Ansatzstücke sind mit einem Boden e versehen, welcher

mit Mutterschrauben d, d

aufgeschraubt ist, damit man ihn leicht abnehmen kann. Zwischen den Boden und das

Ansatzstück ist, der Dichtung wegen, ein Bleiring gelegt.

Das untere Ansatzstück a ist noch mit einer verticalen

kupfernen Röhre b versehen, welche in eine horizontale

Röhre c einmündet, die alle einzelnen Siederöhren mit

einander verbindet und ihnen das Speisewasser, welches die Pumpe liefert,

zuführt.

Das obere Ende der Siederöhre ist mit einem andern gußeisernen Ansatzstücke d versehen und an dieses ist eine kupferne Röhre f befestigt, welche in einen gußeisernen cylindrischen

Dampfrecipient g mündet, der außerhalb des Ofens D horizontal angebracht und mit Deckelplatten

zugeschraubt ist. An eine dieser Deckelplatten ist das Sicherheitsventil angepaßt

und an die andere die Röhre, welche den Dampf dem Maschinencylinder zuführt; eine

zweite Röhre e bringt den Dampfrecipient in Verbindung

mit dem Schwimmer.

Der gemauerte Ofen D umgibt gänzlich die Siederöhren,

welche durch ein flaches Gewölbe E gedeckt sind, das aus

mehreren eisernen Rahmen F besteht, die mit feuerfesten

Steinen ausgefüllt und unter sich verbunden sind; zwischen diesem Gewölbe und den

Siederöhren ist ein

hinlänglicher Zwischenraum für den Durchgang der Flamme. Die Siederöhren sind in

gewissen Entfernungen durch Bügel oder Bänder e′

unterstützt, deren Enden durch die gußeisernen Rahmen gehen, wo dann Muttern auf

dieselben geschraubt werden.

G ist die Ofenthür und H der

Canal, durch welchen der Rauch abzieht. Auf der schiefen Fläche, welche der Ofen

inwendig bildet, sind Canäle f′, f′ angebracht, in welchen sich Asche und

Schlacken sammeln, die man durch Seitenöffnungen mittelst Schürhaken entfernen kann.

Die Flamme und die Verbrennungsproducte streichen abwärts an der ganzen Länge der

Siederöhren hin, welche auf diese Weise beständig von denselben umgeben sind.

Der Rost B, welcher unter dem oberen Theile der

Siederöhren liegt, ist in derselben Richtung wie diese geneigt. Die zwei

Seitentheile desselben sind fest, der mittlere Theil aber ist um eine horizontale

Achse q beweglich und ruht auf dem Arm a′ eines schmiedeisernen Hebels r auf.

C ist der Aschenfall, von welchem aus die Luft zum Rost

gelangt.

Sollen die Siederöhren Maschinen von mehr als 10 Pferdekräften bedienen, so legt man

zwei Reihen derselben über einander, so daß eine obere Röhre über den Zwischenraum

von zwei unteren zu liegen kommt.

Schwimmer.

Eine viereckige gußeiserne Büchse h, welche außerhalb des

Ofens angebracht und eben so hoch mit Wasser gefüllt ist, als die Siederöhren A (was durch punktirte Linien angedeutet ist), enthält

einen steinernen Schwimmer i, welcher in ein

Blechgehäuse gefaßt ist; dieser Schwimmer, welcher die momentanen

Niveauveränderungen — eine Folge des Aufkochens des Wassers—nicht

empfindet, ist an einem Kupferdraht j aufgehängt, der

durch eine Stopfbüchse auf dem Deckel des Gefäßes h geht

und an einen kleinen Balancier k befestigt ist, welcher

sich um eine Achse l dreht; der andere Balancierarm

trägt, wie gewöhnlich, ein Gegengewicht m, das an einen

Draht gehängt ist, um den Schwimmer im Gleichgewicht zu erhalten. Der dritte Arm n, welcher mit dem Balancier einen Winkelhebel bildet,

ist mit einer Stange o vereinigt, die mit dem Ventile

der Speisepumpe in Verbindung ist und je nach der Stellung des Schwimmers diesem

Ventile seine Wirkung gestattet oder dieselbe aufhebt. Der Boden der Büchse h ist durch eine Röhre p,

die sich an die Röhre c anschließt, mit der Verlängerung

a der Siederöhren in Verbindung.

Das Speisungswasser tritt unten in die schiefliegenden Siederöhren, so daß sich diese

mit Wasser füllen, dessen Temperatur von unten nach oben allmählich zunimmt —

ein Umstand, welcher der Wärmeabgabe der Gase günstig ist, weil sie in dem

Verhältnisse als ihre Temperatur abnimmt, mit immer kälteren Wasserschichten in

Berührung kommen.

Ist der Kessel hinreichend mit Wasser gefüllt, so wird das Ventil der Speisepumpe

durch den Schwimmer beständig offen erhalten und das eingesaugte Wasser fließt

wieder in die Cisterne zurück, ohne in den Kessel überzugehen; in diesem Falle hat

der Schwimmer seine höchste Stellung; sobald aber der Dampf das Maximum seiner

Spannung erreicht hat (nachdem nämlich das Niveau im Kessel gesunken ist), so hat

auch der Schwimmer seine tiefste Stellung angenommen, und dieß ist der Augenblick,

wo eine Explosion zu befürchten ist. Um einer solchen vorzubeugen und die

Siederöhren sogleich außerhalb des Bereiches der Flamme zu bringen, hat Hr. Henschel folgenden Mechanismus erfunden.

Sobald der Schwimmer sinkt, hebt er das Gegengewicht m

mit dem Drahte, woran es gehängt ist, in die Höhe; an diesen Draht ist aber noch

eine kleine Stoßscheibe s befestigt, welche, indem sie

mit dem im Winkel gebogenen Hebel t, der sich um die

Achse u drehen läßt, zusammentrifft, diesen in Bewegung

setzt und ihn die durch punktirte Linien angezeigte Stellung anzunehmen nöthigt.

Diese Bewegung ist durch ein Gewicht v, das am Hebel

angebracht ist, begünstigt. Mit dem Winkelhebel t ist

eine Zugstange x durch Scharnier verbunden, die unten

mit einem Schlitze y versehen ist, der sich über den

Bolzen z verschieben läßt; dieser Bolzen befindet sich

an dem einen Arme eines Hebels r, auf welchem das Ende

des Rostes B liegt. Sobald der Hebel t überschlägt, geht die Stange x in die Höhe und dreht den Winkelhebel r,

dessen einer Arm a′ dem Roste als Stütze dient;

da nun diese Stütze plötzlich weggenommen wird, so dreht sich das Rostende um die

Drehungsachse des Rostes und nimmt die durch die punktirte Linie b′ c′

angegebene Stellung an. Auf diese Weise fällt dann das auf dem Roste liegende

Brennmaterial in den Aschenfall und der Rost legt sich an den Querstab d′ an, welcher ihn verhindert an die Mauer

anzuschlagen. Ist die Gefahr vorüber, so bringt man den Rost leicht in seine erste

Lage und gibt von neuem Brennmaterial auf denselben.

Hr. Henschel bemerkt, daß dieser Drehrost für stationäre

Dampfmaschinen der vortheilhafteste Apparat sey, daß er aber für Schiffsmaschinen

nicht wohl anwendbar wäre, daher man bei letzteren zu anderen Mitteln, das Feuer

plötzlich auszulöschen, seine Zuflucht nehmen müsse. Ein solches Mittel, welches er auch für

Hochdruckmaschinen empfiehlt, bestände darin, mittelst zweier an jeder Seite des

Ofens angebrachten Röhren Wasser in Regenform über das Feuer zu gießen. Diese Röhren

müßten in dem Mauerwerke liegen, wie Gießkannen mit Mundstücken versehen und mit der

Speisungspumpe in Verbindung seyn. Sollte durch die Abnahme des Wassers im Kessel

der Schwimmer eine tiefere Stellung annehmen, als er in der Regel hat, so wirkt er

auf einen Drücker, welcher nicht bloß die Gefahr dadurch anzeigt, daß er auf eine

Glocke schlägt, sondern auch den Hahn der Röhren öffnet, so daß das Wasser in zwei

Strahlen, die sich in der Mitte des Ofens begegnen, kräftig in das Feuer strömt; auf

diese Weise wird die Intensität der Flamme geschwächt, die Kesselwände kühlen sich

nach und nach ab und alle Gefahr einer Explosion verschwindet.

Man könnte sich auch der Drehröste bedienen, von denen das Brennmaterial schnell

dadurch weggenommen würde, daß ein Schaber oder Streicher sich schnell in der der

Bewegung des Rostes entgegengesetzten Richtung über die Rostfläche dreht.

Speisepumpe.

Dieser Apparat, welcher einen wesentlichen Theil der Dampfmaschine bildet, könnte bei

Hochdruckmaschinen wohl schwerlich durch etwas anderes ersetzt werden. Für eine

Maschine dieser Art von acht Atmosphären Druck wendet Hr. Henschel eine Pumpe an, wie sie in Fig. 8 dargestellt ist.

a ist ein Pumpenkolben aus Gußstahl. b Pumpencylinder oder Stiefel, in welchem sich der

Kolben bewegt. Sobald man die Pumpe in Bewegung setzt, lüftet man den

aufgeschraubten Stöpsel c ein wenig und die Luft kann

nun aus der Pumpe durch den kleinen krummen Canal in diesem Stöpsel entweichen. e oberes oder Steigeventil. f Verpackung, welche den Kolben umgibt und ihn luftdicht macht, g Schmierbüchse, welche auf den Pumpenstiefel

aufgeschraubt ist; die Höhlung d dieser Büchse muß

beständig voll Oel erhalten werden, um den Kolbenlauf zu erleichtern und die Luft

abzuhalten. h Canal, welcher den Pumpenstiefel mit den

Ventilen verbindet.

Der Pumpenstiefel ist fest auf den Dekel der Cisterne g,

g aufgeschraubt und zu diesem Zweck sind Ohren an

ihn gegossen. Das Mittelstück des Ventilkastens i ist

eben so auf den Deckel befestigt.

Der Sitz j des Saugventiles m

ist in das Stück i eingeschraubt und der Dichtigkeit

wegen ist zwischen beide ein Bleiring gelegt. Der conische Theil dieses Ventiles

liegt auf einer Röhre n, die aber für den Durchgang des

Wassers vier Schlitze hat. Aehnliche Oeffnungen sind unter dem Steigventile e angebracht; die Büchse, in welcher dieses Ventil

liegt, ist oben eingezogen und das Ventil stößt gegen diese Einziehung, doch bleibt

noch der nöthige Zwischenraum, damit das Wasser durch die krumme Röhre o in den Kessel gelangen kann.

Das Saugventil wird durch das Sinken oder Steigen des Schwimmers in oder außer

Thätigkeit gesetzt, nämlich vermittelst der Stange o,

Fig. 1,

welche oben mit der Stange p in Verbindung ist; um die

Lage dieser Stange und dadurch die Lage des Ventils zu reguliren, ist die Stange o mit einem Bügel q, Fig. 10, in

Verbindung, und dieser trägt eine Schraubspindel r,

welche man mittelst der Scheibe s drehen kann; diese

Schraube geht durch die Mutter in der Gabel t, welche

mit der Stange p aus einem Stücke ist; an letztere ist

unten ein eiserner Rahmen u, Fig. 8, gehängt, der sich

um Zapfen v drehen läßt. Dieser Rahmen hat ein Querstück

x, welches unter der Mitte der Röhre n und des Saugventiles liegt und den Zweck hat,

letzteres offen zu halten, wenn die Pumpe kein Wasser in den Kessel liefern soll.

Sinkt der Schwimmer, so geht das Querstück x abwärts,

das Ventil schließt sich und die Pumpe liefert Wasser. Die Erfahrung hat gelehrt,

daß unter diesen Umständen der Schwimmer eine mittlere Stellung annimmt, bei welcher

er das Saugventil nur so viel hebt, daß bei jedem Kolbenhube ein Theil des

angesaugten Wassers in den Kessel übergeht; wenn dieß der Fall ist, öffnet sich das

Ausleerungsventil rasch und der Heizer wird davon durch den Ventilschlag in Kenntniß

gesetzt, den man dann deutlich hört. Der größeren Sicherheit wegen hat Hr. Henschel an der Stange p eine

Erweiterung l angebracht, die zwischen zwei Rollen g, g durchgeht, und letztere

werden durch zwei Federn r, r an dieselbe angedrückt. Ist die Mitte dieser Erweiterung zwischen den

zwei Rollen, so nimmt der Schwimmer seine mittlere Stellung ein; sobald aber das

Querstück x seine höchste Lage hat, ist die Erweiterung

über den Rollen.

Damit die Speisepumpe beständig in gutem Stande bleibe, muß ihr filtrirtes Wasser

zugeführt werden, und Hr. Henschel hat dazu folgende

Vorrichtung erdacht:

A, Fig. 11, ist ein

Reservoir, welches das zur Speisung des Kessels bestimmte Wasser aufnimmt; es wird

darin auf einer gewissen Höhe erhalten. Die Cisterne B

der Speisepumpe ist mit diesem Reservoir durch die Röhre c, d, e so in

Verbindung, daß das Wasser in beiden Recipienten auf gleicher Höhe steht. Auf dem

Grunde des Reservoirs A befindet sich ein gußeiserner

Cylinder C, auf dessen Rande zwei Ringe von Kupfer f, f, Fig. 12, liegen, welche

durch die verticalen Führungsstangen g, g in ihrer Lage erhalten werden. Die Metallbleche i, i, welche als Seiher oder Filter dienen,

sind in die Nuthen der Ringe f, f eingelöthet. Die Oeffnungen des unteren Filters i′ sind enger als die Oeffnungen des oberen Filters i, und halten alle Unreinigkeiten auf, welche allenfalls

durch das obere Filter gelangen könnten. Diese Filter sind leicht zu reinigen und

wieder an ihre Stelle zu bringen; der größeren Sicherheit wegen kann man noch die

Mündung der Röhre c mit einem conischen Filter c′ bedecken.

Nach Hrn. Henschel hat sein Dampfkesselsystem folgende

Vorzüge:

1) Seine Dampfkessel enthalten nicht über den vierten Theil des Wasserquantums,

welches in gewöhnlichen Kesseln von demselben Verdampfungsvermögen enthalten

ist.

2) Das kalte Wasser, welches in den unteren Theil der Siederöhren eingepumpt wird,

bleibt daselbst in Folge seines größeren specifischen Gewichtes und nur der dritte

Theil des Wassers hat eine Temperatur, welche eine Explosion zur Folge haben

könnte.

3) Das Bersten der Siederöhren ist wenig zu befürchten und würde keinen großen

Schaden anrichten, weil die Kesselflächen, welche dem Ueberhitzen ausgesetzt sind,

wenig Ausdehnung haben. Als Beispiel führt der Erfinder die Explosion an, welche im

October 1834 an einem seiner Kessel stattfand, und zwar in Folge eines zu tiefen

Wasserstandes in den Siederöhren und der Ueberhitzung ihrer Wände. Die Speisepumpe

ging nicht mehr und die Schwimmerdrähte waren abgerissen, so daß der Schwimmer den

Rost nicht mehr zu rechter Zeit öffnen und das Feuer unter den Röhren zerstören

konnte. Eine der Siederöhren platzte und ein Strom von Dampf und kochendem Wasser

ergoß sich über den Heizer, welcher dessenungeachtet mit einigen Brandwunden davon

kam und bald wieder hergestellt war.

4) Das Reinigen der Kessel ist sehr leicht, wenn man den Boden des unteren

Ansatzstückes a abschraubt. Incrustationen können sich

keine bilden, wenn auch das Wasser satzig wäre; der Satz würde sich in dem unteren

Theile der Röhre absetzen, woraus er leicht zu entfernen ist. Dessenungeachtet darf

aber der Heizer das zeitweise Kesselreinigen nicht vernachlässigen.

5) Der bewegliche Rost, welcher eine sichere Bürgschaft gegen die Gefahr der

Explosionen leistet, kann an jeder Art Kessel angewandt werden, ohne viele

Schwierigkeiten in der praktischen Ausführung darzubieten.

6) Um das Wasservolumen in den Siederöhren so viel als möglich zu verringern, räth

der Erfinder, einen massiven Gußeisencylinder in dieselben zu bringen, oder einen Cylinder von Eisenblech,

welcher mit einem stark gebrannten Lehmkern ausgefüllt ist. Auch sollten in den

horizontalen Dampfcylinder g, Fig. 2 und 4, zehn bis zwölf

Diaphragmen von grobem Metallsieb schräg gegen die Oeffnung der Damfröhre gelegt

werden, so daß der Dampf durch dieselben dringen müßte, während das Wasser, welches

er noch mit sich führt, an den Siebmaschen hängen bliebe. Der Dampf sollte dann noch

in der Röhre c, d, e quer durch die Flamme geleitet werden, wodurch er noch

vollständig von den Wassertheilchen befreit würde.

7) Den Brennmaterialverbrauch betreffend, ist der Kessel sehr geeignet, die ihm

zugeführte Wärme auf das zweckmäßigste abzugeben, weil die Flamme, nachdem sie auf

das heißeste Wasser gewirkt hat, nach und nach mit Theilen der Siederöhren in

Berührung kommt, welche immer kälteres Wasser enthalten. Mit Steinkohlen von

mittelmäßiger Güte kann man Dampf von 8–10 Atmosphären Spannung

hervorbringen.

8) Die Bedienung des Kessels ist sehr leicht; zwölf bis fünfzehn Minuten reichen hin,

um die Maschine in Gang zu setzen.

Wendet man dieses System bei gewöhnlichen horizontalen oder schief liegenden

Dampfkesseln an, so muß man in dieselben ein Stück Holz a, Fig.

13, bringen (das der Länge nach in zwei Theile getheilt ist), um den Raum

zu verkleinern, den das Wasser einnimmt. Dieses Holzstück ist oberhalb ein wenig

hohl, wie aus dem Querschnitt Fig. 14 zu sehen ist. Es

liegt auf Trägern b, die auf dem Grunde des Kessels

befestigt sind, und in der Mitte ist ein Zwischenraum c

zwischen den beiden Holzstücken gelassen. Dieses Holz ist bis zum gewöhnlichen

Niveau im Kessel eingetaucht und seine Haltbarkeit wird dadurch vermehrt, daß man es

mit einem dünnen Eisenblech umgibt, welches man auf dasselbe nagelt und in gewissen

Entfernungen noch mit eisernen Reifen versieht. Diese Anordnung gewährt den

Vortheil, daß die kleine Menge Wasser in dem Kessel sehr schnell kocht, und da

dieselbe durch das Kochen immer in Bewegung ist, erhält sie beständig die

Kesselwände benetzt, wodurch das Ueberhitzen derselben vermieden wird.

Fig. 15 zeigt

die Art, wie der leicht gewölbte Deckel d an einen

gewöhnlichen schief liegenden Kessel befestigt wird.

In einem zweiten Aufsatze vom 30. Junius 1837 bespricht Hr. Henschel, nachdem er einige neue Erklärungen über das Springen der Kessel

bei Wassermangel und Ueberheizung der Kesselwände gegeben hat, einige Versuche,

welche im Franklin-Institute über

Dampfkessel-Explosionen gemacht wurden.Sie wurden im polytechn. Journal Bd. LXI S. 324 und 409 und Bd. LXII S. 2 und 81 mitgetheilt.A d. R. Die Kessel, mit welchen diese

Versuche angestellt wurden, waren zu klein und ihre Wände so dünn, daß sie dem

Dampfdruck nicht widerstehen konnten. Sie barsten daher an der Wasseroberfläche,

zwischen der vom Wasser bespülten und der überhitzten Fläche, was nicht geschehen

wäre, wenn man schief liegende Kessel angewandt hätte, bei welchen die

Wasseroberfläche eine kleinere Ausdehnung hat.

Man könnte diesem Uebelstande dadurch abhelfen, baß man die cylindrischen Dampfkessel

unter einem Winkel von 10° neigte, wie dieß Fig. 3 zeigt. Die Flamme

würde dann, statt um den Kessel zu circuliren, nur den Boden desselben, an der

Stelle des Wasser—Niveau's, bestreichen. Der Rauch ginge durch den Canal a, und sollte trotz dieser Vorsicht die Flamme zu rasch

unter dem Kessel wegstreichen, so müßte man unten an dem Kessel Querplatten

anbringen, die sich ihr entgegensetzen. Die Heizfläche würde dadurch vermehrt, und

um desto leichter Dampf von hoher Spannung zu erhalten und den

Brennmaterialverbrauch zu verringern, müßte man im Innern des Kessels an den Punkten

c, d einige Diaphragmen

von durchlöchertem Bleche anbringen, welche aus vier Theilen zusammengesetzt seyn

müßten, um sie beim Reinigen des Kessels herausnehmen zu können. Diese Diaphragmen,

welche das kühlere Wasser vom heißeren trennen, werden die Dampfbildung

beschleunigen.

Hr. Henschel hat für einen Niederdruckkessel einen

Speiseapparat angewandt, welcher eine Art hydraulischen Balanciers bildet und in

Fig. 6 und

7

dargestellt ist.

a ist die Dampfröhre des Kessels. b Röhre, welche unten in den Kessel einmündet. c Cylinder von 8 Centimeter Durchmesser, in welchem das Wasser auf

derselben Höhe wie im Kessel steht. d Glasröhre, die als

Wasserstandszeiger dient. e, e′ hohle drehbare Achse. g

Speisungshahn. h hohle kupferne Kugel. i Verbindungsröhre dieser Kugel mit der hohlen Achse e. k Gewicht, welches die

Kugel h im Gleichgewicht erhält und mit dieser und der

Röhre i den beweglichen Balancier bildet. m kleines Luftventil, welches oben auf der Kugel h angebracht ist.

Nehmen wir an, daß der Wasserstand über die Normalhöhe steigt, so kommt die Mündung

der hohlen Achse unter das Wasser und dasselbe füllt die ganze Kugel h aus. Der Hahn g ist dann

geschlossen. Sinkt das Niveau, so dringt der Dampf in die Oeffnung e, die Kugel leert sich, steigt in die Höhe und öffnet den Hahn g, und so abwechselnd. Die kleine Klappe m dient dazu, die Luft aus der Kugel zu lassen, welche

sich mit Dämpfen vermischt darin befindet.

Dieser Apparat ging nicht regelmäßig, weil die einzelnen Theile in Unordnung kamen,

und wurde daher von dem Erfinder aufgegeben, nachdem er einige Jahre im Gebrauche

war; er wurde jedoch seitdem bei sehr vielen Dampfkesseln für Färber, Bleicher etc.

wieder angewandt.

Hr. Henschel schließt seinen Aufsatz mit der Beschreibung

eines Dampfkessels für eine Maschine von 40–50 Pferdekräften, welche bei dem

Kohlenbergwerke in Obernkirchen im Gange ist. Dieser Kessel ist in Fig. 9 in der

Längenansicht und in Fig. 16 im Grundrisse

dargestellt.

A, A Siederöhren. B, B Dampfreservoirs, welche

senkrecht über denselben stehen. C, C Röhre, welche den Dampf zu der Maschine führt. D Aschenfall. E, E Röhre, welche den Dampf in die Schwimmerbüchse leitet.

F Röhre, welche das Wasser zum Schwimmer bringt. G, G Röhre, welche die

Verbindung zwischen dem Vorwärmer H und den Siederöhren

herstellt. I, I Röhre,

welche das Wasser von der Speisepumpe in den Vorwärmer leitet. K, K andere Röhre, welche

den überflüssigen Dampf der Maschine in den Vorwärmer bringt. L Dampfablaßröhre. M, M Röhre, welche das von der Speisepumpe zu viel gelieferte Wasser

ableitet, ehe es in den Vorwärmer kommt. Diese Röhre ist auf das Ablaßventil des

Schwimmerkastens N aufgeschraubt. O Ventil, um den Dampf aus diesem Kasten abzulassen. P, P Apparat mit

Gegengewicht, bestimmt um den Hahn der Röhre Q, Q zu öffnen, welche das Wasser aus einem höher gelegenen

Reservoir zum Roste führt. R, R Röhre um den Kessel aus diesem Reservoir zu speisen. S, S Canäle die zum Kamine

führen. T Schieber um die Canäle S, S nach Belieben zu öffnen oder zu

schließen. U, U Richtung,

welche die Ofenflamme nimmt. W gewöhnliches Niveau des

Wassers. X Sicherheitsventil. Y Röhre um den Dampf abzuführen, welcher aus diesem Ventile tritt. Z, Z flache Decke von

Backsteinen über den Siederöhren. A′

Heizthüre.

Tafeln