| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zum Behauen, Zerbrechen, Zerklopfen und Pressen von Steinen und andern Materialien, worauf sich James Nasmyth, Civilingenieur zu Paticroft in Lancashire, am 2. Dec. 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. IV., S. 28 |

| Download: | XML |

IV.

Verbesserungen an Maschinen zum Behauen,

Zerbrechen, Zerklopfen und Pressen von Steinen und andern Materialien, worauf sich

James Nasmyth,

Civilingenieur zu Paticroft in Lancashire, am 2. Dec.

1844 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Oct. 1845, S.

162.

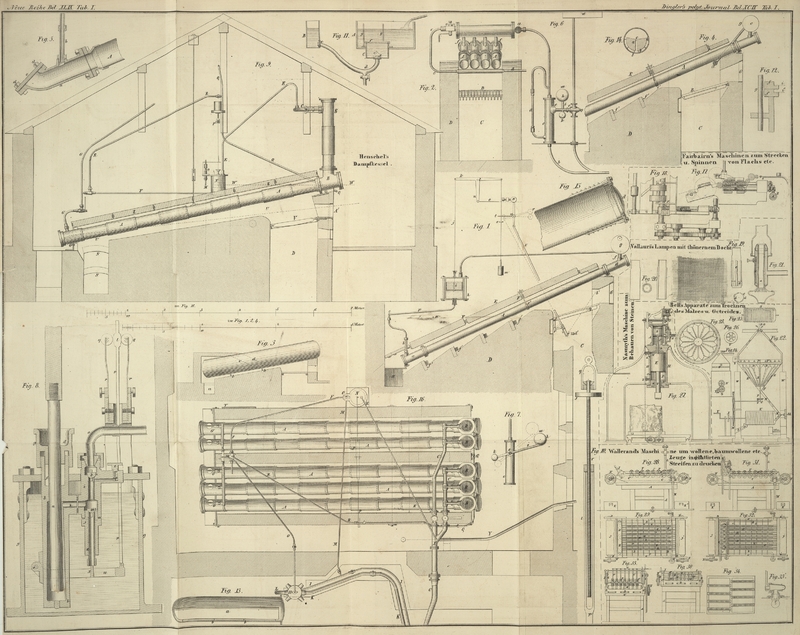

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Nasmyth's Maschine zum Behauen der Steine.

Vorliegende Erfindung besteht:

1) in der Anwendung von Hochdruckdampf in der Art, daß durch denselben ein in einem

verticalen Cylinder gleitender Kolben auf directe Weise abwechselnd gehoben und

dessen Fall beschleunigt wird; an diesen Kolben sind zur Bearbeitung des Steins

gewisse Instrumente, z. B. Meißel, Messer, Stampfer oder Hämmer befestigt;

2) in einer eigenthümlichen Methode die Geschwindigkeit und Intensität der Schläge

nach Erforderniß zu modificiren.

Fig. 27 stellt

den verbesserten Apparat im Verticaldurchschnitt dar. Er besteht aus einem Cylinder

A, in welchen ein Kolben B paßt, dessen Kolbenstange C in einer

dampfdichten Stopfbüchse D läuft. In diesen Cylinder

wird der Dampf durch eine Röhre E aus irgend einem

geeigneten Dampfkessel geleitet, so daß derselbe mit Hülfe eines Schieberventils F seine elastische Kraft abwechselnd auf die obere und

untere Seite des Kolbens ausüben kann. Das Ventil F

erhält seine Bewegung von einem kleinen in einem Cylinder G gleitenden Kolben, dessen Stange zugleich die Ventilstange ist. Die

Bewegung dieses Ventils wird durch ein kleines Schwungrad g, g regulirt, welches zugleich das Ventil des

kleinen Cylinders G mit Hülfe des Excentricums W regulirt.

Die Kolbenstange C ist an einen cylindrischen Eisenblock

K befestigt, der beinahe luftdicht in einem

unmittelbar unter dem Cylinder A angebrachten Cylinder

H gleitet. Läßt man nun Dampf durch eine Röhre bei

J in den kleinen Cylinder G strömen, so ertheilt er dem Ventil F eine

auf- und niedergehende Bewegung, deren Rapidität durch die Art der Zulassung

und den Druck des Dampfs regulirt wird. Während das Ventil F auf diese Weise bewegt wird, läßt man Dampf durch die Röhre F einströmen, der somit abwechselnd über und unter den

Kolben B tritt. Dieser wird daher mit seinem Block

gehoben und mit einer Kraft und Schnelligkeit niedergedrückt, die von dem Dampfdruck

gegen den Kolben B und dem Gewicht der Masse K abhängt. Damit jedoch die Auf- und

Niederbewegung des Kolbens mit seinem Gewicht innerhalb gewisser Gränzen stattfinde,

ist folgende Anordnung getroffen. In dem Cylinder H

oberhalb und unterhalb des Klotzes K befinden sich

Räume, ungefähr gleich den Räumen ober- und unterhalb des Kolbens B. Wenn der obere Rand des Blocks K bei seiner aufwärts erfolgenden Bewegung an dem Loch D vorbeigeht, so schneidet er die in dem Raum M, M befindliche Luft ab,

und da diese nicht so schnell entweichen kann, als sie durch die rasche Bewegung des

Blocks K nach oben comprimirt wird, so erlangt sie sehr

bald einen hinreichenden Grad von Elasticität, um zu verhüten, daß das obere Ende

des Blocks K gegen den Boden des Cylinders und daß der

Kolben gegen den Cylinderdeckel anschlage; was aber noch wichtiger ist, die auf solche

Weise eingeschlossene und comprimirte Luft übt eine elastische Rückwirkung aus,

welche in Verein mit dem auf die obere Kolbenfläche wirkenden Dampfdruck das Gewicht

K mit großer Energie hinabtreibt.

Auf ähnliche Weise wird auch die Wirkung des Blocks K

nach unten gemäßigt. Der Cylinder H ist nämlich unten

mit einem beinahe luftdichten Loch n versehen, durch

welches der Meißelhälter T gleitet. Da nun die untere

Fläche des Blocks K bei abwärts erfolgender Bewegung

neben der Oeffnung o vorbeigeht, so wird die Luft in dem

Raume P, P abgesperrt und

comprimirt. Daher ist es nur nöthig, je nach dem Grade der Intensität, womit der

Block K sein Moment auf irgend ein unter dem

Meißelhälter befindliches Object übertragen soll, die Compression der Luft in der

unteren Kammer P zu reguliren, und dieses geschieht ganz

einfach durch Regulirung der bei Z befindlichen

Oeffnung. Durch dieses einfache Mittel ist man im Stande, jede Abstufung elastischen

Stoßes, vom feinsten bis zum kräftigsten, auf den Gegenstand einwirken zu lassen;

außerdem trägt die Elasticität der in P eingeschlossenen

Luft zur Erleichterung der aufwärtsgehenden Bewegung des Blocks K und Beseitigung aller mit dem Wechsel der Bewegung

sonst verbundener Erschütterungen wesentlich bei. Dieselbe Anordnung ist zur

Regulirung der Elasticität der Lust in der oberen Kammer M, M getroffen. Bei jedem Hube tritt die Luft

durch die Oeffnungen L und O

vollkommen frei ein.

Aus dieser Einrichtung erhellt, daß man die Gewalt womit der Block K niederfällt, mithin auch die Wirkung der Meißel,

Stampfer, Hämmer oder sonstiger an den Hälter T zu

befestigender Instrumente vollkommen in seiner Gewalt hat, um den unter denselben

angeordneten Gegenstand, z. B. die Oberfläche eines Steins, gehörig bearbeiten zu

können; man braucht in letzterem Fall den Stein nur an ein Gestell zu befestigen,

welches in rechtwinkelig zu einander stehenden Richtungen beweglich ist, so daß

jeder Theil der Steinfläche nach und nach der Einwirkung der auf dieselbe

herabfallenden Instrumente ausgesetzt werden kann.

Tafeln