| Titel: | Vorrichtung, mittelst welcher die ledernen Treibriemen zur Fortpflanzung der Bewegung in den Fabriken sehr schnell von jeder beliebigen Breite und genau parallel geschnitten werden können. |

| Autor: | Walther |

| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. XXI., S. 97 |

| Download: | XML |

XXI.

Vorrichtung, mittelst welcher die ledernen

Treibriemen zur Fortpflanzung der Bewegung in den Fabriken sehr schnell von jeder

beliebigen Breite und genau parallel geschnitten werden können.

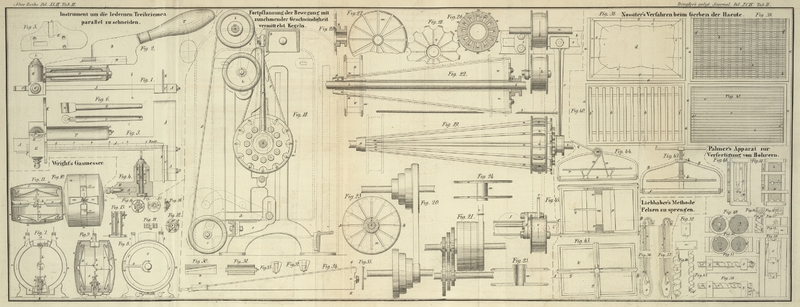

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Instrument zum Zuschneiden der Treibriemen.

Wer mit Maschinen zu thun hatte, welche durch lederne Riemen in Bewegung gesetzt

werden, weiß gewiß, wie umständlich und zeitraubend das Zuschneiden derselben ist,

und daß man dieses Geschäft nicht jedem Arbeiter überlassen kann, ohne befürchten zu

müssen, ungleich breite Riemen und viel Abfall zu bekommen. Mit der in Folgendem

beschriebenen Vorrichtung kann jedoch jeder Taglöhner oder Kesselheizer mit leichter

Mühe und schnell Riemen genau nach vorgeschriebener Breite und von ganz parallelen

Schnittflächen zuschneiden; deßhalb ist dieselbe in sehr vielen Fabriken

Frankreichs, besonders des Elsasses, in Anwendung und bewährt dort ihre

Brauchbarkeit täglich.

Fig. 1 ist zum

Theil eine verticale Ansicht, zum Theil ein Durchschnitt des vollständigen

Instruments mit Hinweglassung der Handhaben, mittelst welcher es bewegt wird (in der

Hälfte der natürlichen Größe).

Fig. 2 ein

verticaler Durchschnitt nach der Linie a b.

Fig. 3 eine

horizontale Ansicht mit Weglassung derselben Handhaben.

In allen Ansichten bezeichnen dieselben Buchstaben dieselben Theile.

A, A ist ein schmiedeisernes

Winkelstück, dessen längerer Schenkel auf der oberen Fläche wie ein Maaßstab

entweder in Zolle oder nach dem Metermaaße eingetheilt ist. B ist ein mit einer Handhabe versehenes Messer, welches durch die Beilage

C und die zwei Stellschrauben D in einem in dem Winkelstücke angebrachten Schlitze befestigt ist und

dessen Schneide zugleich den Anfangspunkt der Theilung angibt. Die Muttern für die

Schrauben D sind in das Winkelstück A eingeschnitten. Die Schrauben selbst sind vorne etwas

dünner gedreht, so daß die dadurch entstehenden Zapfen durch die Beilage C und durch Schlitze in dem Messer B treten können, während der dickere Theil der Schraube

auf die Beilage drückt und so das Messer mit dem Winkelstücke A verbindet. Schlitze hat das Messer deßwegen, damit es, wenn es durch

Schleifen kürzer geworden ist, immer nachgerückt werden kann, und diese Schlitze sind offen,

damit man das Messer herausnehmen kann ohne die Stellschrauben D weit zurückschrauben zu müssen.

E ist ein Prisma von Messing oder Rothmetall, das mit

einem Schlitze versehen ist, durch welchen der längere eingetheilte Arm des Stückes

A tritt. Eine Beilage F

ist noch mit dem Arme A in den Schlitz eingelegt, damit

die Stellschraube G nicht unmittelbar auf die Seite von

A drückt und auf diese Weise Unebenheiten

hervorbringen kann. Aus einem Stücke mit dem Prisma ist ein Cylinder H gegossen; derselbe ist ausgebohrt und mit einem Deckel

T zugedeckt. Neben an das Prisma ist eine

Stahlplatte K angeschraubt, welche in Fig. 5 besonders

gezeichnet ist und an die sich die gerade geschnittene Seite der Haut, aus welcher

die Riemen geschnitten werden sollen, anlegt; die Stahlplatte dient dem ganzen

Instrumente als Führung an der gerade geschnittenen Seite der Haut. L ist eine Schraube, welche durch den Cylinder und das

Prisma E hindurchgeht und unten mit einer Mutter M versehen ist, die dieselbe in ihrer Lage erhält,

jedoch so, daß die Schraube sich in dem Cylinder drehen kann; die Schraube L istda wo sich die Mutter M

befindet, dünner gedreht und mit einem feineren Gewinde versehen als das Gewinde auf

dem übrigen Theile der Schraube L ist. Statt der Mutter

M könnte auch ein Scheibchen auf die Schraube

genietet seyn. Die Schraube L geht in dem Cylinder durch

das Auge N der kleinen conischen Achse O und dieses Auge bildet die Mutter für die Schraube, so

daß, wenn man die Schraube nach rechts dreht, die Achse O sich in die Höhe bewegt, und wenn dieselbe nach links gedreht wird, sie

sich dem eingetheilten Arme von A näherte. Fig. 6 zeigt

die Achse O mit dem Auge N

besonders gezeichnet. Auf der Achse O befindet sich eine

kleine hohle Walze P, die sich leicht auf derselben

dreht und vor welche eine Scheibe Q und ein Stift R gesteckt ist. Der flache Theil zwischen der Achse O und dem Auge N geht durch

einen Schlitz, welcher in dem Cylinder H an der Seite

angebracht ist und sich auch bei S in der Stahlplatte

K befindet. Dieser Schlitz dient der Achse O als Führung, damit dieselbe nur eine verticale

Bewegung von der Schraube L erhalten kann. Die Walze P dient dazu das Leder auf den eingetheilten Arm von A niederzuhalten.

Gebrauch des Instruments. Will man einen Riemen z. B. von

3 Zoll Breite schneiden, so läßt man die Stellschraube G

nach und verschiebt dann das Prisma E mit dem Cylinder

H, bis die Stahlplatte K

den Theilstrich 3 berührt. Hierauf wird die Stellschraube G angezogen und so der verschiebbare Theil des Instruments auf dem

Maaßstabe A festgestellt. Die Walze P stellt man durch die Stellschraube L so, daß das Leder gerade zwischen A

und P noch Platz zum Durchgehen hat. Die im voraus

gerade geschnittene Seite der Haut wird nun an die Platte K angelegt, das Instrument bei dem Handgriffe T gefaßt und nun so durch die Haut geschoben, daß die gerade Seite

derselben immer an K anliegt. Der geschnittene Riemen

geht auf diese Weise zwischen K und dem Messer B hindurch, während er beständig durch die Walze P auf dem Maaßstab A

niedergedrückt wird. War nun anfänglich die Haut an einer Seite gerade geschnitten,

so muß dieß auch die parallele Fläche seyn, und diese dient nun wieder als Führung,

wenn der zweite, dritte etc. Streifen geschnitten wird. Das Messer B ist etwas nach außen geschliffen, damit es beständig

nach dieser Richtung hingewiesen wird und nicht gegen E

hinschneiden kann. — Es ist nun leicht einzusehen, daß mittelst dieses

Instruments Treibriemen sehr genau und schnell zugeschnitten werden können, und wo

dasselbe einmal bekannt ist, wird man von seiner Anwendung wohl nimmer abgehen.Die mechanische Werkstätte der königl. polytechnischen Schule zu Augsburg,

welche solche Instrumente bereits ausgeführt hat, liefert sie auf

Bestellung.A. d. R.

Walther.

Tafeln