| Titel: | Verbesserungen an Gasmessern, worauf sich Alexander Wright, Ingenieur in South Lambeth, Grafschaft Surrey, am 17. Oct. 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. XXVI., S. 113 |

| Download: | XML |

XXVI.

Verbesserungen an Gasmessern, worauf sich

Alexander Wright,

Ingenieur in South Lambeth, Grafschaft Surrey, am 17. Oct. 1844 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, August 1845, S.

17.

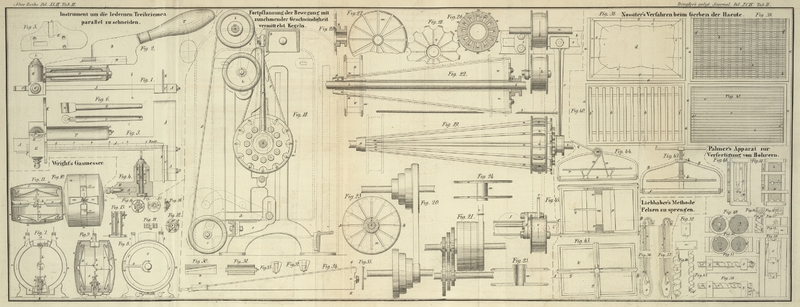

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Wright's Verbesserungen an Gasmessern.

Vorliegende Construction des Gasmeters liefert eine sicherere Methode, das Volumen

des durch den Apparat gegangenen Gases zu ermitteln, gewährt eine bedeutende

Ersparniß hinsichtlich der Fabricationskosten des Meters und kann in Folge ihrer

Einfachheit nicht in Unordnung gerathen.

Fig. 7 ist ein

Verticaldurchschnitt ungefähr durch die Mitte des Meters und Fig. 8 ein Frontaufriß mit

Hinweglassung eines Theils des Gehäuses; Fig. 9 ist ein

Verticaldurchschnitt nach der Linie A B, Fig. 7; Fig. 10 eine untere

Ansicht des Meters, welche die Canäle für das Gas zeigt; Fig. 11 ein

Horizontaldurchschnitt etwas über den Kurbeln der Verticalachse.

Dieser Gasmesser besteht aus einem metallenen Gehäuse, das durch zwei Scheidewände in

drei besondere Kammern A, B

und C abgetheilt ist. Jede dieser Kammern wird

abwechselnd mit Gas gefüllt und entleert sich durch ein eigenthümlich construirtes

Ventil D, welches in einer der Kammern angeordnet ist.

a, a ist das aus

galvanisirtem Eisen construirte Gehäuse des Meters; b

die Einströmungsröhre und c die Ausströmungsröhre; d, d, e, e sind conische Scheiben, welche durch

einen Ring f, f aus Leder

oder einem andern biegsamen Material mit dem Gehäuse a,

a verbunden sind und auf diese Weise Scheidewände

bilden, welche durch einen Arm g, Fig. 8, in horizontaler

Richtung geführt werden. Eine in der Mitte des Meters angeordnete verticale Achse

h, h ist mit zwei unter

einem Winkel von 60 Graden gegen einander gestellten Kurbeln versehen. Diese Achse

wird durch die mit den Scheidewänden d und e verbundenen Verbindungsstangen i, i, Fig. 9 und 11, in Bewegung gesetzt.

Ihr unteres Ende ruht auf einem Stege k über dem Ventile

D, und ihre rotirende Bewegung wird durch den

Treiber l dem Ventile mitgetheilt. Das obere Ende der

Achse h, h tritt durch eine

Stopfbüchse und setzt einen Zählapparat in Thätigkeit.

Die Figuren

12, 13,

14, 15, 16 und 17 stellen das

Ventil D in verschiedenen Ansichten abgesondert und in

einem größeren Maaßstabe dar. Dieses Ventil besteht, wie man bemerkt, aus zwei Theilen; der obere Theil

ist Fig. 15

im Grundrisse und Fig. 16 und 17 in rechtwinkelig zu

einander stehenden Durchschnitten abgebildet. Dieser Theil des Ventils dreht sich

vermöge der nachher zu erläuternden Anordnung mit der Kurbelachse h, während der untere Fig. 12 im Grundriß, Fig. 13 im

Verticaldurchschnitt und Fig. 14 im

Horizontaldurchschnitt abgebildete Theil an den Boden des Metergehäuses gelöthet

oder auf sonstige Weise befestigt ist, wo derselbe mit der Einlaßröhre b*, der Austrittröhre c* und

mit Hülfe der Canäle m und n, Fig.

9 und 10, sowohl mit den Seitenkammern B und C, als auch mit der mittleren Kammer A communicirt. Der untere Theil des Ventils D besteht aus drei concentrisch angeordneten Röhren b*, c* und p, welche mit einander verbunden und wie Fig. 12 zeigt, an die

Vorderplatte gelöthet sind. Die äußere Röhre p ist in

drei verticale Abtheilungen p1, p2, p3 getheilt, und ein Theil dieser Röhre bei p1 ist

herausgeschnitten, um dem Gas den freien Ein- und Austritt in und von der

Kammer A zu gestatten. Das durch b oben in den Meter tretende Gas strömt in der Richtung der Pfeile unter

den Meter in die mittlere Röhre b* des Ventils D, steigt in derselben in die Höhe und gelangt durch

eine Oeffnung in den oberen Theil des Ventils D, Fig. 7. Das Gas

strömt sodann durch die in diesem Augenblicke über der Abtheilung p1 befindliche

Oeffnung q hinab und tritt in die Kammer A, wo es die Scheidewände d

und e in die Fig. 9 dargestellte Lage

zurückdrängt und dadurch der Kurbelachse eine Drehung ertheilt. Indem der an dem

unteren Ende dieser Achse befindliche Treiber l gegen

einen von dem oberen Ende des Ventils D hervorragenden

gabelförmigen Stift r stößt, wird der obere Theil oder

der Deckel dieses Ventils so weit gedreht, daß die Oeffnung q über die Abtheilung q2 gelangt. Bei dieser Lage des Ventils kann das

Gas die Abtheilung p2

hinabströmen und von da, längs des Canales m, Fig. 9 und 10,

fortströmend, die Kammer B füllen und somit die

Scheidewand d nach innen treiben. Dadurch, daß die

Stange i nach innen gedrängt wird, dreht sich die

Kurbelachse h und veranlaßt die andere Stange i die Scheidewand e in die

Kammer C hinein zu treiben. In Folge der Rotation des

Ventils kommt die Oeffnung q an der oberen Seite des

Ventils über die mit der Kammer C in Verbindung stehende

Abtheilung p3, wodurch

die Kammer C sich zu füllen beginnt. Damit dieses jedoch

geschehen könne, muß das Gas in der mittleren Kammer A

hinausgetrieben werden. Letzteres wird durch die an der Achse h befindlichen Kurbeln bewerkstelligt, indem diese die beiden Scheidewände

nahe zusammenbringen, während die oben am Ventile D

befindliche Oeffnung

t über die Abtheilung p1 gelangt, wodurch ein Ausweg gebildet

wird, durch den das Gas aus der Kammer A entweichen

kann. Das Gas steigt sofort die Oeffnung in der Abtheilung p1 hinauf und gelangt durch die Oeffnung

t in den ringförmigen Raum c*, welcher mit der Austrittröhre c in

Verbindung steht. Während das Gas aus der Kammer A

hinausgetrieben wird und die Kammer B sich nun füllt,

gelangt die Oeffnung t über die Abtheilung p2, worauf das in der

Kammer B befindliche Gas durch die Oeffnung t und den ringförmigen Raum c* nach der Austrittröhre c strömt. Auf

dieselbe Weise entweicht das in C befindliche Gas,

während die Oeffnungen in dem Ventile D herumkommen,

durch die Canäle p3,

t und c. Die Kurbelachse

enthält oben ein Getriebe u, Fig. 7, welches ein Rad

v und so fort das zum Zählapparat gehörige System

von Rädern und Getrieben in Bewegung setzt. Die Umdrehungen der Kurbelachse werden

durch die mit diesem Rädersystem verbundenen Zeiger registrirt. An dem Boden des

Meters sind die Schraubenstöpsel w, w angebracht, um die etwa mit dem Gas in den Meter

eingedrungenen und daselbst condensirten Dämpfe herauszulassen.

Tafeln