| Titel: | James Johnston's patentirter Locomotiven-Dampfkessel. |

| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. XXXVII., S. 162 |

| Download: | XML |

XXXVII.

James Johnston's patentirter

Locomotiven-Dampfkessel.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1845, Nr.

1147.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

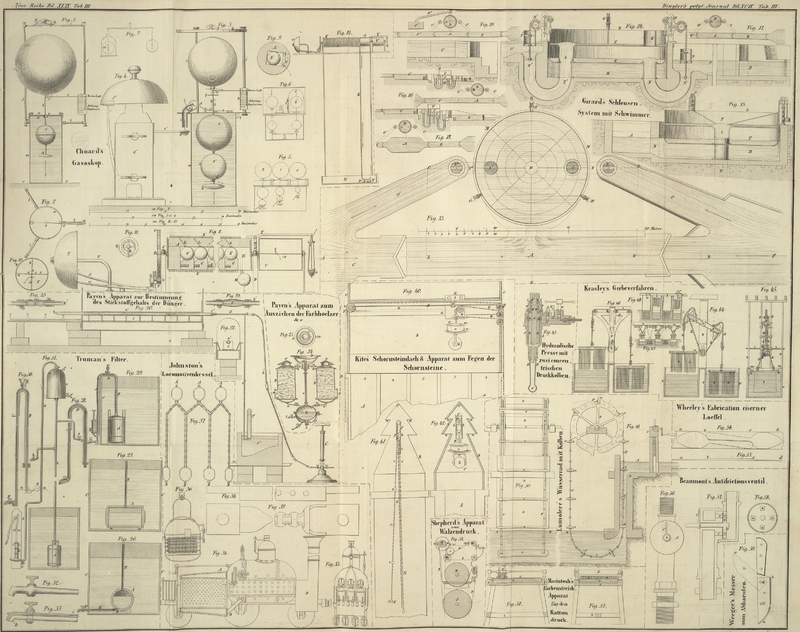

Johnstons Locomotiven-Dampfkessel.

Fig. 34

liefert eine Seitenansicht des Kessels. A, B ist der Feuerkasten, C

einer von Hosking's Wasserstandszeigern; D die Rauchkammer.

Fig. 35 ist

ein Frontaufriß des Dampfkessels;

Fig. 36 ein

Querschnitt desselben;

Fig. 37 ein

Querschnitt durch die drei Oefen.

Die Figuren 38

und 39 sind

besondere Skizzen der Metallstücke, welche die Enden der zwischen den Feuercanälen

enthaltenen schmalen Wasserräume verschließen. Durch den 6 Fuß langen Körper des

Dampfkessels gehen 27 Kammern oder Feuercanäle Fig. 36. Diese

Feuercanäle fassen ¼ Zoll weite, 2 Fuß tiefe und 6 Fuß lange Wasserräume

zwischen sich. Die äußeren Canäle zu beiden Seiten des Dampfkessels sind mit Ruß

oder einem andern schlechten Wärmeleiter gefüllt. Letzteres geschieht, um die

Einwirkung der Wärme auf die beiden breiten Wasserräume, die sogenannten

niedergehenden Wasserräume zu verhüten, welche zwischen den mit Ruß gefüllten

Canälen und dem äußeren Mantel des Dampfkessels liegen.

Der Vorzug dieses Dampfkessels hängt von der in ihm enthaltenen Wassermasse ab, die

getrennt und in zwei verschiedenen Zuständen erhalten wird. Der vereinigte Inhalt

des Querschnitts der beiden niedergehenden Wasserräume ist größer, als der Inhalt

der vereinigten Querschnitte sämmtlicher schmalen, zwischen den Feuercanälen

liegenden und um die Oefen herumgehenden Wasserräume. Da auf die niedergehenden

Wasserräume keine Wärme wirkt, so findet in denselben keine Dampfbildung statt,

wogegen in den aufsteigenden Wasserräumen, die der Einwirkung der Wärme ausgesetzt

sind, sich fortwährend Dampf entwickelt. Da nun Dampf 1728mal leichter als Wasser

ist, so wird das Wasser

in den niedersteigenden Räumen abwärts strömen und den aus den aufsteigenden Räumen

entwickelten Dampf verdrängen, indem beide Räume oben und unten frei mit einander

communiciren.

B, B, Fig. 34, 35 und 37, sind die Conductoren,

welche den niedergehenden Wasserstrom nach den schmalen Räumen der Oefen leiten. Die

Conductoren A, A, Fig. 34,

führen den Dampf und das überschüssige Wasser aus den Wasserräumen der Oefen in das

Innere des Kessels.

Die Vortheile, welche man durch die kräftigen Wasserströmungen erreicht, die

beständig die dünnen Wasserräume hinaufziehen, sind folgende:

1) Die Dampfbläschen werden im Augenblick ihres Entstehens von den Kesselplatten

entfernt; mithin werden die Kesselplatten kühl erhalten und können selbst durch ein

aufs äußerste gesteigertes Feuer nicht beschädigt werden.

2) Da die Kesselplatten kühl erhalten werden, so kann sich keine Ablagerung bilden.

Bei gewöhnlichen Dampfkesseln veranlaßt nämlich die Ueberhitzung der Platten

Ablagerungen, indem der auflösliche doppeltkohlensaure Kalk durch die erhitzten

Platten in den unauflöslichen Niederschlag verwandelt wird.

3) Weil die Platten kühl, mithin zur Aufnahme der Wärme geeigneter als die

überhitzten Platten gewöhnlicher Dampfkessel sind, so findet eine Ersparniß an

Brennmaterial statt.

4) Da die Strömungen durch die dünnen Wasserräume gehen, so können diese viel

schmaler als die Wasserräume anderer Dampfkessel gemacht werden; mithin haben die

nach vorliegendem System construirten Dampfkessel im Verhältniß zu ihrer Leistung

weniger Masse und Gewicht als Dampfkessel gewöhnlicher Construction.

Der in den beigegebenen Abbildungen dargestellte Dampfkessel gehört zu einer

Locomotive, die für Eisenbahnen von schmaler Spurbreite bestimmt ist. Er hat 750

Quadratfuß Heizfläche in den Feuercanälen und 135 Quadratfuß Heizfläche in den Oefen

und 20 Quadratfuß Rost, d. h. 4 Quadratfuß Rost und 75 Quadratfuß Ofenheizfläche

mehr, als bei den Oefen der großen an der geneigten Ebene der

Edinburgh-Glasgow Eisenbahn in Betrieb befindlichen Locomotiven.

Da bei diesen Dampfkesseln die Strömung durch den Gewichtsunterschied zwischen dem

Inhalt der niedergehenden und aufsteigenden Wasserräume hervorgebracht wird, so wird

natürlich jeder diesen Unterschied vermehrende Umstand auch die Geschwindigkeit der

Strömung durch den Kessel vermehren. Deßwegen bringe ich bei diesen Kesseln die Wasserzuführung

oben an den niedergehenden Wasserräumen an, jedoch unter der Wasserlinie, damit das

kalte Wasser nicht auf den Dampf einwirke. In Folge dieser Anordnung werden die

Strömungen beschleunigt, indem das zufließende kalte Wasser das specifische Gewicht

des Wassers in den niedergehenden Wasserräumen vermehrt.

Tafeln