| Titel: | Verbesserungen in der Gerberei, worauf sich Thomas Keasley, Gerber zu Bermondsey in der Grafschaft Surrey, am 11. Jan. 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. XLV., S. 176 |

| Download: | XML |

XLV.

Verbesserungen in der Gerberei, worauf sich

Thomas Keasley,

Gerber zu Bermondsey in der Grafschaft Surrey, am 11. Jan. 1845 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Oct. 1845, S.

156

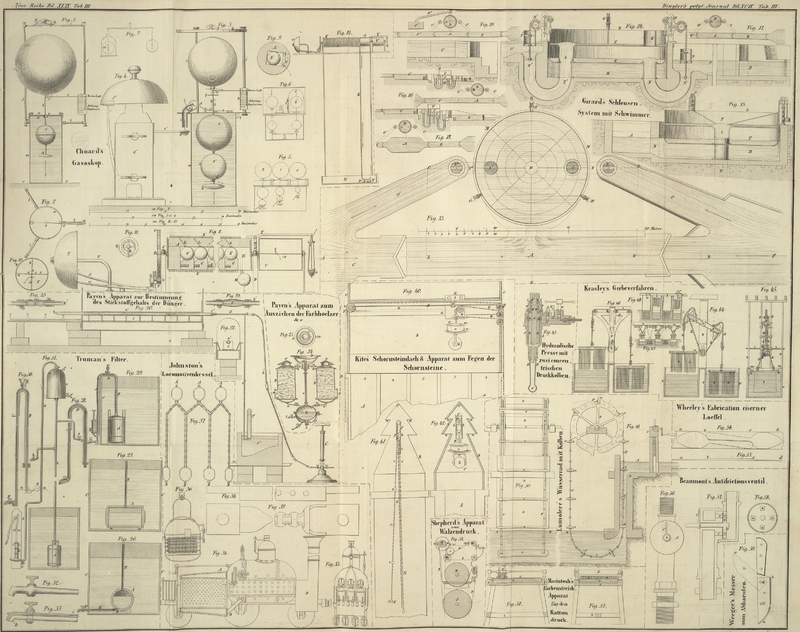

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Keasley's Verbesserungen in der Gerberei.

Den Gegenstand vorliegender Erfindung bildet die Construction und Anwendung gewisser

Apparate, wodurch der Gerbeproceß bequemer, vortheilhafter und wirksamer als nach

dem gewöhnlichen System vorgenommen werden kann. Alle Gerber wissen, daß das Leder

an Güte und Gewicht gewinnt, wenn man die Häute gelegentlich aus der Flüssigkeit

herausnimmt, und sie eine kurze Zeit lang der Einwirkung der atmosphärischen Luft

aussetzt. Die gewöhnliche Art, wie man diese Ortsveränderung bewerkstelligt, besteht

darin, daß man die Häute aus freier Hand oder mit Hülfe eines Hakens eine nach der

andern aus der Grube herausnimmt — eine Operation, welche viel Zeit in

Anspruch nimmt und bei größeren Stücken sehr mühsam ist. Der Patentträger hat nun

die Absicht, eine Maschine oder einen Apparat anzuwenden, wodurch ein weit besseres

Resultat erzielt, die Gerbeprocedur abgekürzt, die Mühe bedeutend vermindert und das

Gewicht des Leders vermehrt wird. Der Apparat besteht aus einem viereckigen

rectangulären oder sonst geeignet gestalteten Rahmen, von dem die Häute vertical

herabhängen. Dieser Rahmen, dessen Dimensionen der Weite der Grube, wozu er gehört,

entsprechen, kann von dem Gerber nach Belieben gehoben und niedergelassen

werden.

Fig. 44 stellt

die Seitenansicht und Fig. 45 die Endansicht

eines solchen Apparats dar. Die mit Häuten b, b gefüllten Rahmen a, a, a hängen von den Enden

eines Balanciers c, c herab.

Die Gerbegruben e, e sind in

beiden Figuren im Durchschnitt dargestellt. Der bei f in

einem Gerüste g, g gelagerte

Balancier wird mittelst Ketten oder Seilen h, h, welche von den Enden desselben um eine Walze i, i gehen, in auf-

und niederspielende Bewegung gesetzt. An der Achse der Walze befindet sich ein

Zahnrad j, in welches ein Getriebe k greift; dieses ist an der Achse l befestigt und wird mit Hülfe einer Kurbel in Umdrehung gesetzt. Bei

erfolgender Umdrehung der Walze i, i geht nun das eine Ende des Balanciers in die Höhe,

während das andere Ende niedersinkt, und dadurch wird der eine Rahmen mit Häuten aus der Lohe

herausgehoben, während der andere Rahmen an der entgegengesetzten Seite des

Balanciers ganz in die Flüssigkeit eingetaucht wird. Durch Umdrehung der Kurbel nach

der entgegengesetzten Richtung wird diese Operation in eine entgegengesetzte

verwandelt. Die Auf- und Niederbewegung der Rahmen wird durch die

gabelförmigen Stücke m, m,

Fig. 45,

welche in verticalen Führungen n, n gleiten, erleichtert. Bei Nacht oder überhaupt, wenn die Häute an beiden

Rahmen eingetaucht werden müssen, erreicht man diese Absicht leicht dadurch, daß man

von den Aufhängeseilen d, d

mit Hülfe des Hakens r den bereits eingetauchten Rahmen

losmacht, und dann den andern Rahmen vermöge seines eigenen Gewichts in die

Flüssigkeit niedersinken läßt. Ist einer der Rahmen oben, so wird er in dieser Lage

erhalten, indem man nur ein Stück Holz zwischen die Zähne des Rades j und des Getriebes k steckt

und dadurch die Umdrehung derselben verhindert.

Fig. 46 stellt

die Seitenansicht einer andern Methode der Gegenbalancirung dar. Hier ist jener

Balancier weggelassen; dagegen sind die Aufhänge- und Zugseile in ein

einziges Seil o, o

vereinigt, welches über die an dem Träger g, g angebrachten Rollen p, p und q, q und um eine Walze i läuft;

letztere enthält ein Zahnrad j und wird mit Hülfe eines

in dieses greifenden Getriebes k umgetrieben.

Eine andere Methode die Rahmen mit ihren Häuten auf- und nieder zu bewegen ist

Fig. 47

dargestellt. Die Rahmen mit den vertical herabhängenden Häuten werden mit Hülfe

eines Seils s, s, s in die Höhe gehoben, welches über die an einem starken

Balken u, u befestigten

Rollen t, t läuft. Das eine

Ende dieses Seils ist an den Balken befestigt, das andere Ende desselben läuft um

eine an dem andern Ende des Balkens angebrachte Winde. Die Aufhängeseile sind mit

Rollen versehen und die Anordnung ist so getroffen, daß die Rahmen leicht von dem

Seile losgemacht und mit demselben in Verbindung gebracht werden können, je nachdem

es nöthig erscheint, die Rahmen in der Lohe eingetaucht zu lassen oder aus derselben

herauszuheben. Am bequemsten ist es, nur die eine Hälfte der Rahmen zugleich zu

erheben und die andere Hälfte in der Flüssigkeit zu lassen. Zu dem Ende wird das

Seil s, s niedergezogen und

die eine Partie der Rahmen an das Seil gehängt; durch Umdrehung der Winde hebt man

alsdann die Rahmen mit den Häuten aus den Gruben, während die andern nicht an das

Seil befestigten Rahmen in der Flüssigkeit eingetaucht bleiben. Ist die erste Partie

Häute lange genug der Luft ausgesetzt gewesen, so senkt man die Rahmen wieder in die

Flüssigkeit hinab, macht sie von den Rollen v, v los und läßt sie eingetaucht, während diejenigen, welche vorher

eingetaucht waren, nun in die Höhe gezogen werden, indem man sie mit dem Seil s verbindet. Wenn man will, kann man auch bei dieser

Anordnung das Princip der Gegenbalancirung in Anwendung bringen, indem man nur noch

ein zweites Seil eben so wie das erste über Rollen zu leiten, mit dem einen Ende an

den Balken u zu befestigen und mit dem andern nach der

erwähnten Walze oder Winde zu führen braucht. In diesem Fall hat man nicht nöthig

die Rahmen von den Seilen loszumachen, weil während das eine System der Rahmen in

die Flüssigkeit eingesenkt wird, gleichzeitig das andere in die Höhe geht.

Fig. 48 zeigt

eine andere Methode die Rahmen zu heben und niederzulassen. Hier kommt eine

bewegliche Winde in Anwendung, welche auf einer Eisenbahn u, u über die Rahmen geführt wird. Soll ein

Rahmen mit seinen Häuten in die Höhe gehoben werden, so bewegt man die Winde längs

der Eisenbahn unmittelbar über einen Rahmen, läßt von der Winde das Seil herab und

befestigt den Rahmen an dasselbe. Nun wird der Rahmen in die Höhe gewunden, bis die

Häute der freien Luft vollständig ausgesetzt sind; in diesem Zustande hängt man sie

an einen Haken w der an dem Balken u befestigt ist, und läßt sie daran so lange hängen, bis

man es für gut findet den Rahmen mit Hülfe der Winde wieder in die Flüssigkeit

einzusenken.

Tafeln