| Titel: | Verbesserungen an mechanischen Webestühlen, worauf sich William Kenworthy, Baumwollspinner zu Blackburn in Lancashire, am 12. December 1844 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. LXIII., S. 251 |

| Download: | XML |

LXIII.

Verbesserungen an mechanischen Webestühlen,

worauf sich William

Kenworthy, Baumwollspinner zu Blackburn in

Lancashire, am 12. December 1844 ein Patent

ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Nov. 1845, S.

233.

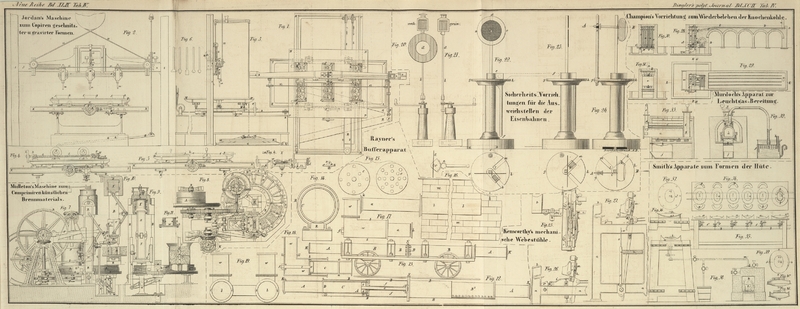

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Kenworthy's Verbesserungen an mechanischen Webestühlen.

Vorliegende Verbesserungen beziehen sich auf den unter dem Namen

„Hemmstange“ (stop-rod) bekannten Theil des mechanischen Webestuhls,

welcher dazu dient, die Bewegung des Webestuhls einzustellen, wenn der Schütze

seinen Lauf von einer Büchse zur andern nicht vollendet. Bei gewöhnlichen

Maschinenwebestühlen wird dieser Zweck dadurch erreicht, daß der Schütze gegen eine

in der Schützenbüchse befindliche Hervorragung wirkt, welche die nöthige Bewegung

der Hemmschiene mit Hülfe eines Hebels mittheilt, der durch eine Feder mit dieser

Hervorragung in Berührung erhalten wird. Der Haupteinwurf gegen diese Anordnung

besteht darin, daß der Schütze den Widerstand der Feder zu überwältigen und noch bei

jedem Schlage das Gewicht des Hemmschienenhebels zu heben hat, wozu ein schwerer

Schütze, ein kräftiger Schlag und eine sanfte Bewegung gehört, wenn die Arbeit mit

Erfolg von statten gehen soll.

Mittelst vorliegender Erfindung nun beabsichtigt der Patentträger die Hemmstange ganz

abgesondert vom Schützen lediglich durch die Bewegung der Lade in Wirksamkeit zu

setzen, und somit dem Schützen die Function, bei jedem Schlage den erwähnten Hebel

zu heben, abzunehmen. In Folge dieser Verbesserung behauptet der Patentträger im

Stande zu seyn, mechanische Webestühle um 20 bis 25 Proc. schneller und mit weit größerer

Sicherheit für die wirksamen Theile zu bewegen, als dieses seither geschah.

Fig. 25 stellt

den Grundriß und Fig. 26 die Seitenansicht der Schützenbüchse und eines Theiles der Lade

mit der verbesserten Anordnung dar. Fig. 27 ist die

Seitenansicht eines von Fig. 25 und 26 etwas

verschiedenen Mechanismus zur Erreichung des nämlichen Zweckes. a, a ist das Endgestell des

Stuhls; b, b ein Theil des

Brustbaums; c, c ein Theil

des Schlägers; d, d die

Schützenbüchse; e, e die

Hervorragung, auf welche die Feder f, f drückt und die nur den Zweck hat den Schützen in der

Büchse zu halten und ein Zurückschnellen desselben zu verhüten, indem sie sich gegen

seine Seite lehnt. Die Hemmschiene oder Achse g, g wirkt auf den zur Verschiebung des Treibriemens

dienlichen Federhebel, welcher an der andern Seite des Webestuhls angebracht, in der

Abbildung aber nicht sichtbar ist. Das an dieser Achse befestigte Hemmstück h ist mit einem Arm i

versehen, der auf einer Rolle k ruht. m, m ist ein Hebel oder

Finger, der bei jedem Schlag des Webestuhls gleichsam fühlt ob der Schütze in der

Büchse angekommen ist oder nicht. Die Achse g ist mit

zwei solchen Fingern, für jede Büchse einer, versehen.

Die Wirkungsweise des Apparats ist nun folgende. Sobald der Schläger c, c direct über seinen

Mittelpunkt gelangt, wird der Schütze n aus seiner

Büchse d quer über den Stuhl getrieben; zugleich ist der

geneigte Theil des Arms i über der Rolle k angelangt, weßhalb nun die Feder o den Theil h herabziehen

kann; zugleich werden aber auch die an jedem Ende der Schiene g befindlichen Finger m, m veranlaßt gleichsam zu fühlen, ob der Schütze in der

einen oder der andern Büchse sich befindet. Ist nun dieses der Fall, so gestattet

die gegen den Finger m sich lehnende Hervorragung der

Feder o nicht, das Hemmstück h herabzubewegen. Sollte aber der Schütze in beiden Büchsen fehlen, so

bewegt sich das Hemmstück h herab und verhindert, gegen

den Theil p anschlagend, jedes weitere Festschlagen des

Tuchs durch die Lade und jede dadurch veranlaßte Beschädigung desselben, während

zugleich die Hemmstange g, g

den Treibriemen auf die lose Rolle schlägt und dadurch den Webestuhl in Stillstand

setzt.

In Fig. 27 ist

die Wirkungsweise der Hervorragung e, e des Fingers m und des

Hemmstückes h genau dieselbe wie in Fig. 25 und 26; dagegen

ist die Feder o hinter der Hemmstange g angeordnet und äußert daher stets ein Bestreben das

Hemmstück h zu heben; dieses wird durch den an der

Schützenbüchse befestigten Aufhälter q verhindert höher

zu steigen als nöthig ist, um von dem Theile p ausgelöst

zu werden. Die

Hemmstange g ist in vorliegendem Falle mit einem Hebel

r versehen, welcher, sobald der Schütze quer über

den Webestuhl getrieben worden ist, mit dem um t

schwingenden Hebel s in Berührung kommt. Dieser Hebel

ist mit einer Feder u verbunden, welche somit die Finger

m veranlaßt zu tasten, ob der Schütze sich in der

Büchse befindet oder nicht. Befindet sich der Schütze in einer der Büchsen, so gibt

die Feder u nach; befindet er sich aber in der Kette, so

bringt die Feder u, welche stärker als die Feder o ist, das Hemmstück h herab

und zieht den Laufriemen auf die lose Rolle herüber, v

ist ein Anschlagstift, um die Feder u zu verhindern, den

Hebel s über seine perpendiculäre Lage

hinauszuziehen.

Tafeln