| Titel: | Verfahren zum Wiederbeleben der Knochenkohle in Zuckerfabriken, worauf sich Constant Champion zu London in Folge einer Mittheilung am 17. März 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. LXVII., S. 261 |

| Download: | XML |

LXVII.

Verfahren zum Wiederbeleben der Knochenkohle in

Zuckerfabriken, worauf sich Constant Champion zu London in Folge einer Mittheilung am 17. März 1845 ein Patent ertheilen ließ.

Aus dem London Journal of arts, Dec. 1845, S.

312.

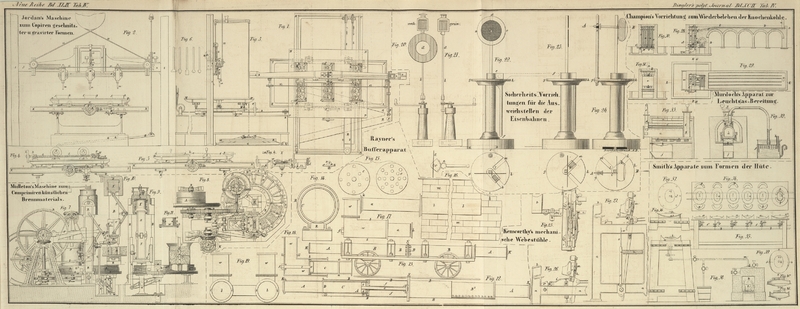

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Champion's Verfahren zum Wiederbeleben der Knochenkohle in

Zuckerfabriken.

Um die Knochenkohle zu brennen oder wiederzubeleben, nachdem sie bei Behandlung

ungeklärter Syrupe damit ihre bleichenden Eigenschaften verloren hat, bringt man sie

gewöhnlich in große eiserne Retorten (Cylinder), welche man in einem Ofen so lange

erhitzt, bis die thierische Kohle hinreichend gebrannt ist, worauf man dieselbe

herausnimmt, um sie in geschlossenen Gefäßen erkalten zu lassen, die Retorten aber

sogleich neuerdings beschickt. Man hat auch vorgeschlagen die Knochenkohle nach und

nach oder in kleinen Quantitäten auf einmal am unteren Ende der Retorte

herauszuschaffen, indem man die Retorte gefüllt erhält, nämlich in dem Maaße frische

Kohle am oberen Ende hineinbringt, als man die wiederbelebte Kohle am unteren Ende

herausnimmt. Da jedoch die Erfahrung gelehrt hat, daß es unmöglich ist die

Knochenkohle auf eine vollkommene Weise wiederzubeleben, wenn man große Quantitäten davon auf

einmal brennt, so suchte der Erfinder ein einfaches und wohlfeiles Verfahren

auszumitteln, um sie in kleinen Quantitäten — nicht über 100 Pfund mit

einander — zu brennen, oder vielmehr in großen Quantitäten, welche aber in

dem Apparat so abgetheilt sind, daß die Hitze nicht nur auf jedes Theilchen der

Kohle gehörig einwirken kann, sondern dieselbe auch der größtmöglichen Hitze

ausgesetzt wird. Dieß erreicht er durch den nun zu beschreibenden Apparat, welcher

in Fig. 28 im

senkrechten Längendurchschnitt und zwar auf der Linie I

K von Fig.

29 abgebildet ist; letztere ist ein horizontaler Durchschnitt des Apparats

nach den Linien A B und C D

von Fig. 28.

Fig. 30

und 31 sind

senkrechte Querdurchschnitte auf den Linien E F und G H von Fig. 29. a, a sind Röhren von sehr

kleinem Durchmesser aus feuerbeständigem Thon, welche aus mehreren

zusammengekitteten Theilen bestehen können. Diese Röhren sind senkrecht in einer

Kammer oder einem Ofen o, o

aufgestellt, und darin der Hitze und den Flammen einer Feuerstelle i, i ausgesetzt. b,b sind gußeiserne Schuhe

oder Behälter welche die Enden der Röhren a aufnehmen.

Diese Behälter sind unten durch Ventile c, c; geschlossen, welche mittelst der Stangen d, d und der Kurbeln e, e, e geöffnet und geschlossen werden können, f

ist eine gußeiserne Platte um die Röhren und deren Sockel oder Untersätze b zu stützen; f′ ist

eine ähnliche gußeiserne Platte, welche die oberen Enden der Röhren a, a an ihrer Stelle erhält

und auch den Zweck hat die Knochenkohle aufzunehmen bevor sie in die Röhren a, a gelangt. g, g sind große Feuerziegel

aus feuerbeständigem Thon, welche dazu dienen die Kammer oder den Ofen o, o zu schließen und die

gußeisernen Platten gegen die Wirkung des Feuers zu schützen. h ist ein Zug oder Canal, durch welchen die Flamme und Hitze in die Kammer

oder den Ofen gelangen welcher die Röhren a, a enthält; und h′ ist

der Austrittscanal von denselben zu dem horizontalen Canal unter dem Trockenboden,

welcher die Verbrennungsproducte von da in den Schornstein führt, i ist die Feuerstelle; k,

k ist der Trockenboden; l ist eine geneigte Ebene auf welche die gebrannte Knochenkohle fällt,

wenn sie aus den Röhren kommt, und über welche sie in den Behälter m hinabgleitet, aus dem man sie an eine geeignete Stelle

schafft um sie an freier Luft abkühlen zu lassen; n ist

der offene Schornstein am anderen Ende des Apparats.

Beim Wiederbeleben der Knochenkohle verfährt man folgendermaßen: nachdem dieselbe

ausgewaschen wurde, bringt man sie auf den Trockenboden und zwar auf das vom Ofen

entfernteste Ende desselben, von welchem man sie allmählich gegen den Ofen hin

schiebt. Sie wird also

durch die Hitze in dem Canal unter dem Ofen getrocknet und die Röhren werden nur mit

gut ausgetrockneter Kohle gefüllt; und um dieselben wohl gefüllt zu erhalten,

schüttet man die Kohle über den Röhren auf der gußeisernen Platte f′ zu einem Haufen auf.

Nachdem die Kohle 12 bis 15 Minuten lang einer starken Hitze ausgesetzt war, läßt man

eine Quantität davon aus den Röhren heraus und rührt sie gut um, damit sie nicht

weiß wird. Man führt sie hierauf an eine geeignete Stelle um sie abkühlen zu lassen

(es wird also kein Wasser angewandt) und zu diesem Zweck soll man sie nicht zu hoch

aufhäufen. Man muß das Feuer auf seiner größten Hitze und bei gleichförmiger

Temperatur erhalten, auch alle 12 oder 15 Minuten einen Theil der Beschickung

herausschaffen. Letzteres geschieht dadurch, daß man das untere Ende der Röhren a, a öffnet, indem man die

Ventile c, c mittelst der

Handhaben oder Kurbeln e, e

niederläßt; nachdem die geeignete Menge Kohle aus den Röhren entwichen ist, schließt

man die Ventile wieder: da oben immer ein Vorrath von Kohle aufgehäuft ist, so

werden die Röhren auch beständig gefüllt erhalten.

Einen ähnlichen Apparat benutzt man zum Brennen der Knochen, um frische Kohle zu

bereiten, nur müssen dann folgende Abänderungen getroffen werden; die Anzahl der

Röhren wird bei einem Apparat von denselben Dimensionen vermindert, aber der

Durchmesser dieser Röhren vergrößert. Die anderen Theile des Apparats bleiben

unverändert, nur bringt man oben auf den Röhren Ansatzstücke mit trichterförmiger

Oeffnung an, um die Gase und den Rauch austreten zu lassen und dieselben entweder in

die freie Luft abzuleiten oder in irgend einen Apparat, worin das Ammoniak daraus

gewonnen werden kann. Diese Abzugsröhren mit trichterförmiger Oeffnung werden so

construirt und angeordnet, daß man sie mit Leichtigkeit von dem oberen Ende der

senkrechten Röhren entfernen kann, um letztere zu beschicken, und daß man sie eben

so leicht auch wieder auf denselben anbringen kann.

Tafeln