| Titel: | Verbesserungen an atmosphärischen Eisenbahnen, worauf sich William Prosser jun. und Jacob Brett zu London am 10. Mai 1845 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. LXXXI., S. 343 |

| Download: | XML |

LXXXI.

Verbesserungen an atmosphärischen Eisenbahnen,

worauf sich William

Prosser

jun. und Jacob Brett zu London am 10.

Mai 1845 ein Patent ertheilen ließen.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jan.

1846, S. 1.

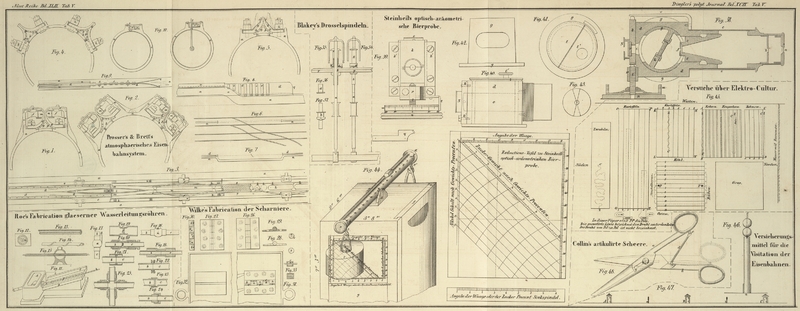

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Prosser's und Brett's Verbesserungen an atmospharischen

Eisenbahnen.

Unsere Verbesserungen beziehen sich auf eine eigenthümliche Anordnung des

Längenventils der Triebröhre, wodurch das Eindringen der Luft in die Röhre von

dieser Seite her vermieden wird; ferner auf die Anordnung zweier Ventile an einer

Röhre, wodurch mit einer einzigen Hauptröhre, die überdieß von kleinerem Durchmesser

und geringerer Metalldicke als die gewöhnliche Triebröhre seyn mag, eine doppelte

Eisenbahnlinie mit ökonomischem und vortheilhaftem Erfolge betrieben werden kann.

Diesen Zweck erreichen wir dadurch, daß wir unsere Hauptröhre a, a

Fig. 1, 2 und 3, mit einer

fortlaufenden Reihe longitubinaler oder kreisrunder Oeffnungen b, b anstatt jenes

ununterbrochenen Schlitzes zur Herstellung einer Verbindung zwischen der inneren und

äußeren Seite der Röhre und in kurzen Abständen mit schmalen Querstäben c, c versehen, welche an

diesen Stellen die Rundung der Röhre vollständig machen, und dadurch jedem

Bestreben, in Folge des äußeren Druckes gegen die Röhre zusammen zu fallen,

vorbeugen. Die eine Art unseres Ventils besteht in zwei halbcylindrischen Flächen

biegsamen Leders oder ähnlicher Substanz d, d, Fig. 1, 2 und 3, dessen untere Ränder zu beiden Seiten

der erwähnten Reihe von Oeffnungen, und deren obere Ränder an longitudinale Schienen

e, e befestigt sind.

Letztere liegen in Trägern n, n, welche an die Triebröhre befestigt sind. Die converen cylindrischen

Flächen werden durch Metallfedern f, f, durch elastische Holzstreifen m, m und durch den atmosphärischen Druck, wenn

in der Röhre ein. luftverdünnter Raum hergestellt ist, gegen einander gedrückt. Ein

metallener durchlöcherter Steg g, g, welcher über die Oeffnungen zu liegen kommt und sich auf die ganze

Länge der Triebröhre hin erstreckt, trägt die Lederstreifen d, d, so daß sie durch das auf ihnen lastende

atmosphärische Gewicht nicht abwärts gedrückt werden können.

Für eine doppelte Bahnlinie ist die Triebröhre auf ihrer ganzen Länge, wie Fig. 2 zeigt,

mit zwei solchen parallel zu einander laufenden Ventilen versehen. Eine andere

Ventilform ist durch Fig. 4 dargestellt. Die in den vorhergehenden Figuren vorkommenden Theile

sind auch in dieser Figur mit den nämlichen Buchstaben bezeichnet. h, h sind longitudinale

Eisenstangen, durch welche die ledernen Lappen d, d mit Hülfe der Schraubenbolzen i, i an die Triebröhre befestigt werden.

j, j, Fig. 5, sind zwei dünne

Eisenblechplatten, welche wir hie und da anwenden, um die Leder d, d gegen den Einfluß der

Witterung zu schützen und die mit einer fetten Substanz gesättigte Liederung k, k aus Faserstoff

zurückzuhalten. Diese Liederung hat den Zweck, das Leder biegsam und luftdicht zu

erhalten. Die Verbindung der unteren Ventilränder mit der Triebröhre wird durch

einen fetten Kitt luftdicht gemacht.

Unsere längs der ganzen Bahnlinie ununterbrochen fortlaufende Triebröhre steht von

Strecke zu Strecke durch Seitenröhren mit Luftpumpen, die durch Dampf oder eine

sonstige Triebkraft in Bewegung gesetzt werden, in Verbindung. Diese Luftpumpen sind

von 6 zu 6 engl. Meilen längs der Bahnlinie angeordnet. Zur Fortbewegung der

Wagenzüge bedienen wir uns kleiner Locomotiven mit hin- und hergehenden oder

rotirenden Kolben, welche durch den Druck der Atmosphäre gegen einen luftverdünnten

Raum in Thätigkeit gesetzt werden.

Eine biegsame Röhre von der Beschaffenheit, daß sie den äußeren Druck, ohne

zusammenzufallen, aushält, communicirt zwischen den Austrittöffnungen der Locomotive

und dem Innern der Triebröhre vermittelst einer dünnen stählernen, Fig. 3 im Grundrisse

dargestellten Röhre l, l.

Diese Röhre gleitet bei erfolgender Bewegung zwischen den Ventilledern und öffnet

sie; unmittelbar hinter der Röhre schließt sich wieder das Leder durch den äußeren

Druck. Diese dahingleitende Röhre ist mit einer Rolle P

versehen, welche auf dem Rücken des Stegs g, g läuft, und ist mit der Locomotive durch die erwähnte biegsame Röhre und

durch hervorragende Arme verbunden, die elastisch genug sind, um unbeschadet des

Schlusses der Gleitröhre einer leichten Oscillation nachzugeben. Wenn ein

luftverdünnter Raum in der Triebröhre und die Verbindung zwischen den

Austrittöffnungen der Luftlocomotive und dem Innern der Röhre hergestellt ist, so

wirkt der ganze atmosphärische Druck gegen eine Seite der Locomotivkolben, während

auf der andern Seite derselben ein luftverdünnter Raum stattfindet; die Kolben

werden daher mit einer dem Unterschiede der Pressionen auf den entgegengesetzten

Kolbenflächen entsprechenden Kraft in Bewegung gesetzt. Diese Bewegung wird durch

geeignete mechanische Hülfsmittel auf die Treibräder übergetragen, deren Umlauf

somit, wie bei gewöhnlichen Dampfeisenbahnen Locomotive nebst Zug in Bewegung setzt.

Die luftdicht zwischen den longitudinalen Ventilledern gleitende Röhre oder Hülse

l, Fig. 3, welche an die

Locomotive befestigt ist, vermittelt während der Bewegung eine stete Communication

zwischen dem Innern der Triebröhre und den Locomotivcylindern.

Mit Hülfe des doppelten Ventils an einer zwischen einer doppelten Schienenleitung

gelegten Röhre können zwei Wagenzüge ohne die geringste Störung an einander

vorbeifahren. Durch Vermehrung oder Verminderung des Luftzutrittes zu den

Locomotivcylindern ist man im Stande, die Bewegung nach Belieben zu reguliren, und

durch Absperrung der Luft und Umkehrung der Ventilbewegung den Zug anzuhalten und

demselben erforderlichenfalls eine Bewegung nach der entgegengesetzten Richtung zu

ertheilen. Der größeren Ersparniß wegen sind die Locomotiven so eingerichtet, daß

die Luft in einfachen oder doppelten Expansionscylindern vermöge ihrer Expansivkraft

in Wirksamkeit ist. Braucht man z. B. bei geneigten Ebenen größere Kraft, so

arbeiten die Maschinen mit vollem Druck. Beim Hinabfahren wird die Thätigkeit der

Ventile in der Art modificirt, daß die Locomotivcylinder die Luft aus der Triebröhre

herauspumpen, so daß auf diese Weise die Bewegung des durch die Schwerkraft

hinabgetriebenen Trains nicht nur gemäßigt, sondern zugleich auch noch zur Erzeugung

eines besonderen Effectes benützt wird. Um die Geschwindigkeit an steilen Rampen zu

mäßigen, oder den Zug an irgend einer Stelle der Bahn zum Stillstand zu bringen,

haben die Ventilbewegung und die Luftcanäle eine solche Einrichtung, baß nach

Verschluß der Eductionscanäle die durch das Beharrungsmoment des Trains bewegten

Kolben der Locomotive Luft in einen an der Locomotive befestigten Behälter drücken

— eine Anordnung, welche eine sehr wirksame Luftbremse bildet. Da ferner die

in Vergleich mit dem

Dampf einem leichten Drucke ausgesetzten Locomotivkolben einen nach Maaßgabe der zu

transportirenden Last großen Flächeninhalt besitzen, so kann der Wagenzug ohne

Kraftverlust und ohne jene durch die gewöhnlichen Bremsvorrichtungen veranlaßte

Abnützung der Räder und Schienen, in kürzester Zeit eingehalten werden. Der aus der

Reibung der gewöhnlichen Bremsapparate hervorgehende Kraftverlust wird hier in der

comprimirten Luft gleichsam aufgespeichert, um nachher wieder durch die

Expansivkraft der letztern nützlich zu wirken, wenn der Zug in Bewegung gesetzt

werden soll. Die comprimirte Luft ist im vorliegenden Falle als ein Kraftmagazin

anzusehen, welches hinreicht, den Zug aus der Ausweichstelle, wo die

Ventilverbindung mit Hauptröhre unterbrochen ist, fortzubewegen, bis die gleitende

Röhre sich wieder zwischen die Ventilleder eingefügt hat, und die Verbindung

zwischen der Luftlocomotive und der Triebröhre wieder hergestellt ist. Derselbe

Zweck mag auch in einigen Fällen durch eine Handpumpe erreicht werden.

An Durchkreuzungs- oder Ausweichstellen läßt man die Triebröhre, wie die Figuren 6, 7, 8, 9 zeigen, unter

der Eisenbahn hinweggehen und unterbricht das Längenventil an solchen Stellen. Die

Figuren 8

und 9 zeigen

die Art, wie man in einem solchen Falle die Enden der Längenventile verschließt. Die

Lederstreifen d, d

erstrecken sich abwärts nach der tiefer gelegten Röhre, an der sie befestigt sind,

und die Federn o, o drücken

dieselben in innige Berührung. In der Nähe ihrer Enden q, q divergiren die Ventilleder, wie Fig. 9 zeigt,

und an den divergirenden Stellen sind ihre inneren Flächen mit dünnen und glatten

Metallplatten beschlagen. Auf solche Weise geht der Austritt der Gleitröhre aus

einer Ventilsection und ihr Eintritt in die andere gut von statten.

Unsere atmosphärische Röhre ist, wie bereits bemerkt wurde, ihrer ganzen Länge nach

ununterbrochen, und erfordert unter gewöhnlichen Umstanden keine Aus- und

Eintrittventile, weil die Röhre keinen Kolben enthält. Unter besondern Umständen

dagegen mag es vortheilhaft seyn, die Triebröhre in Sectionen abzutheilen; sie ist

daher an den Stationen mit separirenden Ventilen versehen, die im erforderlichen

Falle aus freier Hand geschlossen werden können. Sollte an irgend einer Stelle Luft

in die Röhre eindringen, so muß man, sobald dieses durch den an der Station

befindlichen Barometer angezeigt wird, das Stationsventil an jeder Seite der

schadhaften Röhre schließen; auch durch einen selbstthätigen Apparat kann dieser

Verschluß bewerkstelligt werden. Da unsere Triebröhre unter gewöhnlichen Umständen

ihrer ganzen Länge nach ununterbrochen ist, so ist klar, daß jede Seitenröhre, welche die

Hauptröhre mit den Luftpumpen verbindet, die Luft aus der Hauptröhre auf der einen

wie auf der andern Seite derselben auspumpt, und daß, wenn die Luftpumpen 6 Meilen

von einander entfernt sind, eine Luftlocomotive höchstens die Hälfte dieses Raumes

oder drei Meilen von einer Luftpumpe entfernt seyn kann. Demnach können unsere

Luftpumpen in bedeutenden Abständen von einander angeordnet werden und dennoch eine

im Vergleich unmittelbare Wirkung auf die Locomotivkolben ausüben. Da die Hauptröhre

einen geringen Durchmesser besitzt, indem sie nur den Dienst einer Verbindungsröhre

zu versehen hat, und da sie wegen des fehlenden fortlaufenden Schlitzes nicht

zusammengedrückt werden kann, so schlagen wir vor, dieselbe in gewissen Fällen aus

galvanisirtem, oder mit einem bituminösen Kitt überzogenen Eisenblech anzufertigen.

Um der aus den Locomotiven in die Hauptröhre tretenden Luft einen größeren Raum zu

ihrer Ausbreitung darzubieten, sind von Strecke zu Strecke längs der Bahnlinie

luftdichte Behälter angeordnet, welche durch Seitenröhren mit dem Innern der

Hauptröhre communiciren, so daß sie eben so wie die letztere luftleer gemacht

werden. Unter gewöhnlichen Umständen wird die Hauptröhre durch die ununterbrochene

Thätigkeit der Luftpumpen in einem stets luftleeren oder luftverdünnten Zustande

erhalten. Die stationären Maschinen brauchen daher in Vergleich von geringer Kraft

zu seyn, und leichte Trains können mit großer Bequemlichkeit und Oekonomie in

rascher Folge expedirt werden. Die Communication zwischen der Hauptröhre und den

Vacuumreservoirs sollte daher unter gewöhnlichen Umständen frei und ununterbrochen,

die Ventile und Hähne dagegen sollten so eingerichtet seyn, daß sie unter besondern

Umständen nöthigenfalls gebraucht werden können. Da die Luftlocomotiven in Vergleich

mit Dampflocomotiven äußerst leicht sind, so können Passagiere und Gepäck zum Theil

auf der Locomotive untergebracht werden, die von aller Gefahr frei ist. Das System

eignet sich besonders für die Anwendung von Holzschienen, die eine für die Zugkraft

hinreichende Adhäsion darbieten würden.

Die specifische Wärme der verdünnten Luft nimmt bekanntlich schneller ab, als die

Verminderung ihres Volumens. Die Wärmecapacität der Luft wird mit ihrer Verdünnung

größer; sie entzieht daher dem Metall der Röhre so lange Wärme, bis ihre erhöhte

Wärmecapacität gesättigt ist. In verdünntem und expandirtem Zustande hat nun die

Luft die Temperatur der äußeren umgebenden Luft. Verdichtet sich aber wieder ihr

Volumen bis zum Druck der äußern Luft, so wird der Ueberschuß an Wärmestoff, welcher in ihrem

verdünnten Zustande latent blieb, nun wahrnehmbar, und bewirkt eine bedeutende

Temperaturerhöhung des Ganzen. Man hat beobachtet, daß die Luft aus einer Luftpumpe

unter einer bedeutend über dem Siedepunkt liegenden Temperatur entweicht. Es ist

ferner bekannt, daß sich Luft bei einer Temperaturerhöhung von je 1°

Fahrenheit um 1/480 ihres Volumens ausdehnt; demnach würde ein Luftvolumen bei

60° Wärme auf ⅓ des Volumens bei 220° herabsinken. Da unter

diesen Umständen die Pumpe ⅓ des Luftvolumens in die freie Luft zu entleeren

hat, während das Resultat in der Hauptröhre nur der Entleerung eines einzigen

Volumens gleichkommt, so wird begreiflicherweise ⅓ der ganzen Kraft

verwendet, ohne einen äquivalenten Effect in der Hauptröhre hervorzubringen. Ein

äußerlicher Ueberzug der Röhre mit einem schlechten Wärmeleiter würde diesem

Uebelstande nicht wirksam genug abhelfen, indem die große specifische Wärme des.

Metalles der verdünnten Luft immer mitgetheilt würde. Wir schlagen daher vor, unsere

Hauptröhre nicht nur von außen, sondern auch innen mit einem schlechten Wärmeleiter

zu überziehen, z. B. mit Filz, der mit einem bituminösen Kitt gesättigt worden

ist.

Bei atmosphärischen Röhren nach dem gewöhnlichen Princip mit Treibkolben geben wir

dem Längenventil die Fig. 10 im Durchschnitt

dargestellte Form. Das Ventil r besteht aus Streifen gut

getrockneten Holzes, die so mit einander verbunden sind, daß sie eine

ununterbrochene Länge bilden, und an ihrer unteren Fläche mit Leder oder einem

ähnlichen elastischen Material überzogen sind. Durch die hindurchtretende Platte,

welche die Kolbenstange mit dem vordersten Wagen verbindet, wird das Ventil zur

Seite bewegt. Nach dem Vorübergang des Kolbens kehrt das Ventil durch die elastische

Thätigkeit der Federn s in seine ursprüngliche Lage

zurück, so daß es die longitudinale Oeffnung wieder schließt, während das Gewicht

der äußern atmosphärischen Luft das Ventil luftdicht an seinen Sitz drückt.

Tafeln