| Titel: | Fabrication gläserner Wasserleitungsröhren, worauf sich Freeman Roe, Ingenieur am Strand in der Grafschaft Middlesex, am 22. April 1845 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. LXXXVI., S. 354 |

| Download: | XML |

LXXXVI.

Fabrication gläserner Wasserleitungsröhren,

worauf sich Freeman

Roe, Ingenieur am Strand in der Grafschaft Middlesex, am 22. April 1845 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Jan.

1846, S. 46.

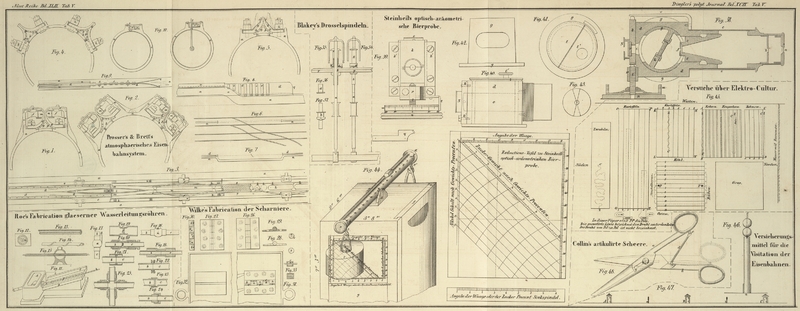

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Roe's Fabrication gläserner Wasserleitungsröhren.

Gewöhnlich werden Wasserleitungsröhren aus Eisen in Stücken von 6 bis 10 Fuß Länge

angefertigt und letztere auf verschiedene Weise zusammengefügt. Glas dagegen, ein

Material, das sich wegen seiner Undurchdringlichkeit, Glätte und Unfähigkeit zu

rosten, ganz gut zu diesem Zwecke eignen würde, ist bisher noch nicht in diesem

Sinne zur Anwendung gekommen, theils aus ökonomischen Rücksichten, theils weil es an

einem Mittel fehlte, um Röhren von gleichförmigem Kaliber aus Glas zu verfertigen,

und die Verbindung zahlreicher Röhrenstücke mit Schwierigkeiten verknüpft war. Jene

ökonomischen Zweifel sind neuerdings gehoben worden, indem die Kosten des Materials

unter die des Eisens gesunken sind.

Den Gegenstand meiner Erfindung nun bildet die Anfertigung gläserner

Wasserleitungsröhren von der zu solchen Zwecken üblichen Länge und gleichförmigen

Bohrung, die sich eben so leicht wie andere Röhren direct mit einander verbinden

lassen. Das von mir beobachtete Verfahren ist folgendes. Zur Erhitzung des Glases,

woraus die Röhren verfertigt werden sollen, wende ich heiße Gebläseluft oder Ströme

einer Mischung von Luft und Wasserstoffgas an, ähnlich denjenigen, deren man sich

beim autogenischen Löthverfahren bedient. Solcher Luft- oder Gasströme bediene ich mich

entweder ausschließlich während der Vorbereitung und Fabrication des Glases oder als

eines Hülfsmittels, wenn hohe Hitzegrade erforderlich seyn sollten. Die Art und

Weise, wie man die Luft erhitzt und nachher in den Schmelzofen leitet, hängt in

gewissem Maaße von Umständen ab, d. h. sie wird entweder bei einem gewöhnlichen

Glasofen angewandt, oder man baut für diesen besondern Zweck einen Ofen. In

Anwendung auf einen gewöhnlichen Glasofen wird die Luft in einem großen Gasometer

gesammelt und dann mittelst Drucks durch eine erhitzte Kammer geleitet, durch welche

sie circulirt, bis sie den erforderlichen Hitzegrad erreicht hat, worauf man sie in

ähnlichem Sinne wie die erhitzte Luft beim Eisenschmelzprocesse verwendet. Es

sollten indessen Mittel eingeführt werden, um den Zutritt der kalten Luft zu dem

Ofen abzusperren oder dieselbe nach Bedürfniß zuzulassen, was durch zweckmäßig

angebrachte Thüren erreicht werden kann. Ist ein Ofen für die Anwendung erhitzter

Gebläseluft besonders eingerichtet, so darf der Zug nur von der Seite des erhitzten

Windes stattfinden, und nur zur Aufgabe des Brennmaterials ist entweder vorn oder an

der Seite eine Thür anzubringen.

Fig. 11

liefert die Seitenansicht, Fig. 12 die Frontansicht

eines Apparates zur Anfertigung von Glasröhren größerer Dimensionen. A ist ein Tiegel aus feuerfestem Thon; b, c ein Fig. 13 im Durchschnitt

dargestellter röhrenförmiger Metallkern, welcher sorgfältig mit geglühtem Thon (baked clay) überzogen ist. Dieser Kern wird von hinten

nach vorn durch den Tiegel A geschoben und die hintere

Oeffnung, durch die er tritt, rings um ihn geschlossen; die vordere Oeffnung a dagegen bleibt offen; er ist durch geeignete Lager an

dem hinteren Ende so unterstützt daß er genau und ohne die Seiten zu berühren, durch

die Mitte der vordern Oeffnung tritt, so daß das Glas rings um ihn herum fließen

kann. Der Durchmesser des Kerns ist ein wenig kleiner als das Kaliber der zu

verfertigenden Röhre, und der Raum zwischen ihm und dem Umfang der vordern Mündung

a sollte der verlangten Dicke der Röhre möglichst

nahe kommen. Der Kern ist hohl, damit beständig ein Luftstrom mit Hülfe eines bei

b in geeignetem Abstände vom Tiegel angebrachten

Mechanismus durch denselben geleitet werden kann. d, d ist eine Röhrenform, bestehend aus zwei Theilen, die

durch Scharniere so mit einander verbunden sind, daß sie sich leicht öffnen und

schließen lassen; f eine röhrenförmige Stange, mit deren

Hülfe die Röhre gezogen wird. Diese Stange endigt sich an dem innern Ende in eine

längliche Schüssel e und ist hinter der letzteren mit

einer Scheibe versehen, deren Durchmesser dem Durchmesser der anzufertigenden

Glasröhre gleichkommt.

Nachdem der Tiegel mit einer Quantität ziemlich flüssigen Glases gefüllt worden ist,

läßt man einen Luftwasserstoffstrom auf den Tiegel und seinen Inhalt einwirken, und

zwar entweder während der letztere sich in dem Tiegel befindet, oder während er aus

demselben hervorströmt, wodurch er auf jedem erforderlichen Temperaturgrade erhalten

werden kann. Hierauf steckt man das Ende e der Stange

f in die Mündung a,

nachdem dasselbe vorher erhitzt worden ist, damit sich das geschmolzene Glas leicht

anhängt, und zieht sodann die Stange mit einer drehenden Bewegung vorwärts und

dadurch das Glas in die Form d, d. Sobald letztere gefüllt ist, wird sie geschlossen, worauf der Arbeiter,

indem er durch ein geeignetes Ventil das außen offene Ende h der Stange f schließt, den durch den Kern

b, c gehenden Windstrom

im Innern plötzlich sich anhäufen läßt, so daß nun das Glas genau der Form sich

anschmiegt und ihre Gestalt annimmt. Die Glasröhre wird sodann von der Stange f und dem Kern b, c losgemacht und in den Glühofen gebracht.

Gebogene Röhren erfordern eine gebogene Form. Die Operation des Ziehens wird in

diesem Falle am besten aus freier Hand und dadurch vollbracht, daß man in der Form

Vertiefungen läßt. Sollen gerade Röhren mittelst eines Mechanismus gezogen werden,

so kann man der eisernen Röhre f jede rotirende Bewegung

ertheilen, indem man einfach einen Theil ihrer äußeren Fläche, wie Fig. 14 zeigt, mit einer

schraubenförmigen Leiste versieht, und diesen Theil durch eine Art Schraubenmutter

zieht.

Sollen die Glasröhren kleine Dimensionen erhalten, so werden sie auf folgende Weise

angefertigt. Zwei eiserne Röhren werden mit einander verbunden, indem man, wie Fig. 15 zeigt,

eine dritte Röhre oder Stange in dieselben steckt. Die so entstehende

zusammengesetzte Röhre wird sodann von einer Seite zur andern durch eine offene

Kugelform gesteckt und zwar durch Oeffnungen, welche der Stange als Lager dienen und

nachher geschlossen werden. Nun wird die Form auf die beim Glasguß übliche Weise mit

geschmolzenem Glas gefüllt, und sobald sich das Glas etwas abgekühlt hat, geöffnet.

Die Glaskugel wird sodann herausgenommen und eben so die innere Eisenstange; dann

wird die Glaskugel durch einen Luftwasserstoffstrom erhitzt und nach abwechselndem

Blasen und Dehnen in eine Röhrenform geblasen. Der hiezu erforderliche Wind wird

durch eine ähnliche Vorrichtung geliefert, wie die ist, deren man sich zur

Anfertigung der wohlbekannten elliptischen Glasglocken bedient.

Die Figuren 16

bis 25

stellen die Methoden dar, deren ich mich bediene, um die einzelnen Glasröhren zum

Behuf einer Wasserleitung mit einander zu verbinden, a,

Fig. 16,

ist ein eisernes oder messingenes Stück, um zwei Röhrenstücke b und c mit einander zu vereinigen. Dieses

Stück ist in seiner Mitte mit einer hohlen Erweiterung versehen, zur Aufnahme irgend

eines brauchbaren Kittes, z. B. einer Mischung von Harz, Talg und Polirsand, oder

von Schellack und Wachs. Beide Enden der Röhren b und

c werden zuerst erwärmt und dann mit dem Kitt

überzogen. Das inwendig gleichfalls mit Kitt überzogene Stück a legt man, so lang es noch warm ist, um die Röhren und gießt durch die

Oeffnung d noch mehr Kitt hinein. Auf diese Weise werden

die Röhren gut mit einander vereinigt. Das etwaige Einquellen des Kittes in das

Innere der Glasröhren, wenn die Enden derselben nicht ganz genau seyn sollten,

verhütet man leicht durch Anwendung eines baumwollenen Bandes.

Fig. 17, eine

Modification von Fig. 16, eignet sich besonders zur Verbindung von Röhrenstücken, die in

verticaler Richtung befestigt werden sollen.

Fig. 18 ist

der Durchschnitt eines Verbindungsstückes, welches über die Röhren b und c geschoben wird,

nachdem diese vorher mit in Cement getauchter Baumwolle umwickelt worden ist. Dieses

Verbindungsstück hält die Röhren dicht zusammen.

Fig. 19 ist

ein Verbindungsstück mit einem innern Rande g, welcher

verhindert daß die eine oder die andere der Röhren während der Befestigung zu weit

vorgestoßen werde.

Das Verbindungsstück Fig. 20 unterscheidet sich von dem Fig. 18 dadurch, baß es

inwendig mit einer Schraubenmutter versehen ist, welche eine an dem Ende der

Glasröhre befestigte Schraube aufnimmt.

In Fig. 21

sind die Röhren b und c mit

Flanschen versehen, und diese dienen einem ganz glatten Verbindungsstück, dessen

Enden auf die beschriebene Weise verkittet sind, als Führung.

Fig. 22 zeigt

eine andere Befestigungsmethode mit Hülfe metallener Bolzen, Ringscheiben und

Flanschen; die Bolzenlöcher sind nur in die metallenen Ringscheiben gebohrt.

In Fig. 23

befinden sich Mutter- und Vaterschraube direct an den Glasröhren, so daß

diese in einander geschraubt werden können; eine zwischengelegte Scheibe macht die

Fuge dicht.

In Fig. 24

befindet sich nur die Schraube nebst Flansche an den Röhren b und c; das Uebrige ist von Metall.

Fig. 25 zeigt

ein Verfahren Röhrenansätze anzufertigen, wenn man es nicht vorzieht dieselben bei

der Operation des Blasens und Formens, durch Anbringung eines geeigneten Loches in

der Form herzustellen.

Tafeln