| Titel: | Steinheil's optisch-aräometrische Bierprobe in ihrer neuesten vereinfachten Form. |

| Fundstelle: | Band 99, Jahrgang 1846, Nr. LXXXVIII., S. 358 |

| Download: | XML |

LXXXVIII.

Steinheil's optisch-aräometrische

Bierprobe in ihrer neuesten vereinfachten Form.

Aus dem bayerischen Kunst- und Gewerbeblatt,

Januar 1846, S. 4.

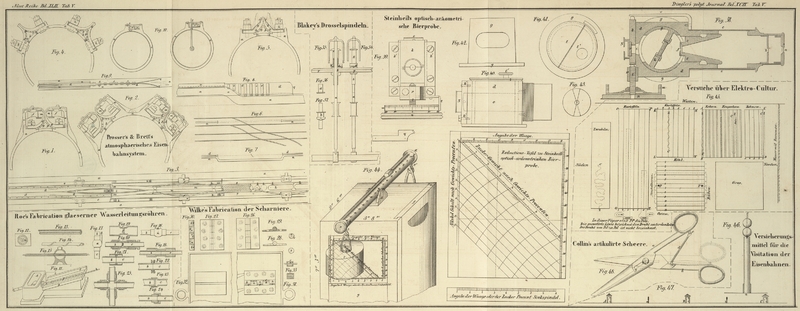

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Steinheil's optisch-aräometrische Bierprobe.

Es ist schon so oft und bei so vielen Gelegenheiten erörtert worden, was man von

einer Bierprobe zu erwarten habe, daß ich es wohl als

bekannt voraussetzen darf. Hofrath Fuchs hat schon vor

vielen Jahren bei Bekanntgebung seiner hallymetrischen ProbePolytechn. Journal Bd. LXII S. 302. gezeigt, daß

es vorzüglich darauf ankomme, die wesentlichen Bestandtheile des Bieres,

Extractstoff, Alkohol und Kohlensäure zu ermitteln, weil eine Kenntniß von diesen

weit öfter erforderlich ist, als genaue chemische Untersuchung auf fremdartige beigemengte

Stoffe. Denn die quantitative Kenntniß dieser Bestandtheile bildet den wahren

Anhaltspunkt des relativen Werthes verschiedener Biere, wenn den übrigen

Anforderungen des Wohlgeschmackes etc. entsprochen ist. Ich möchte jedoch hiezu

beifügen, daß mir das Messen der Kohlensäure als weniger wesentlich erscheint, weil

schon der Geschmack und andere äußere Merkmale die Menge ihres Vorhandenseyns

indiciren und weil sie auch bei normalmäßiger Gährung des Bieres im Verhältniß zu

der gebildeten Alkoholmenge stehen muß, die durch Messung ohnedieß bekannt wird.

Allein auch die quantitative Kenntniß des Extractes, wenn wir unter diesem den festen

Rückstand eingedampften Bieres verstehen, und des Alkohols bilden für sich noch

keinen festen Vergleichungspunkt für verschiedene Biere. Das eine kann mehr Extract,

das andere mehr Alkohol enthalten. Welches ist das werthvollere? Es scheint mir

daher erforderlich, um einen festen Vergleichungspunkt zu gewinnen, daß man

Rücksicht nehme auf die Bildung des Alkohols aus dem Malzzucker der Bierwürze, und

den Gehalt der Biere, wie er sich aus der Kenntniß des Extractes und Alkohols

ergibt, zurückführe auf die ursprünglich in der Würze vorhanden gewesene Menge von

Malzzucker. Dieser bildet dann eine und dieselbe Einheit, in welcher verschiedene

Biere mit einander verglichen werden können.

Demzufolge reducirt sich die Untersuchung der Biere durch die Bierprobe auf die

Bestimmung der ursprünglichen Quantität von Malzzucker, welche sich ergibt aus der

Bestimmung des Zuckergehaltes und des Alkoholgehaltes, indem letzterer doppelt zu

ersterem gerechnet wird, weil Alkohol aus der doppelten Quantität Zucker entstanden

ist.

Unter diesen Annahmen ist von einer Bierprobe nur zu verlangen, daß sie Extract und

Alkohol nach Gewichtsprocenten möglichst leicht und ausreichend sicher erkennen lasse.

Bei meiner früher schon beschriebenen optisch-aräometrischen ProbePolytechn. Journal Bd. XCI S. 429. war die

Sicherheit der Bestimmung ganz befriedigend. Denn vergleicht man den mittlern Fehler

der einmaligen Anwendung dieser Probe für den Zuckergehalt, wie er sich aus den am

24. Jan. 1843 untersuchten 42 Münchener Biersorten ergibtPolytechn. Journal Bd. LXXXVIII S. 296., mit dem

mittlern Fehler der hally-metrischen Probe, abgeleitet aus einer amtlichen

Untersuchung verschiedener Biere der größeren Städte Bayerns im März 1836,

beobachtet durch drei völlig sachkundige Experimentatoren, so ergibt sich der

mittlere Fehler der

einmaligen Bestimmung in Gewichtsprocent an Zuckergehalt

für die optisch-aräometrische Probe

= + 0,0205

aus 42 Vergleichungen,

für die hallymetrische Probe

= ± 0,338

aus 70 VergleichungenOder da der durchschnittliche Zuckergehalt der Münchener Biere 6

Gewichtsprocent Zucker, der nach der hallymetrischen Prüfung anderer

Biere aber 4,3 Gewichtsprocent betrug, so wird der mittlere Fehler

in Theilen des Zuckergehaltes ausgedrückt:für die optisch-aräometrische Probe =

1/200für die hallymetrische Probe =

1/13.,

das heißt, der zufällige Beobachtungsfehler bei der

optisch-aräometrischen Probe ist 16mal kleiner als bei der

hallymetrischen.

Was die constanten Fehler anbetrifft, die in beiden Methoden liegen können, so haben

sie, wie wir später zeigen werden, hauptsächlich Einfluß auf den Werth der

Einheiten, in welchen Zucker und Alkohol gezählt wird, und können daher die relative

Vergleichung der Biere unter einander nur wenig afficiren. Wir kommen jedoch am

Schlusse dieses Aufsatzes wieder hierauf zurück.

Wenn also demnach die Genauigkeit der optischen Probe im Verhältniß zu ihrer

Vorgängerin gewiß befriedigend genannt werden muß, so schien mir doch die Anwendung

des Apparates noch wesentlicher Verbesserung fähig. Offenbar war die Berechnung des

Zucker- und Alkoholgehaltes mit Rücksicht auf die Temperatur des Versuches,

obschon durch die Hülfstafel sehr erleichtert, doch für manchen zu viel verlangt.

Eine Probe, die von Jedermann gehandhabt werden soll, darf nicht wohl mehr

Schwierigkeit bieten, als das Proben des Weingeistes.

Auf ganz ähnliche Form ist es mir gelungen, die Prüfung der Biere im obigen Sinne

jetzt zurückzuführen und ich zögere daher nicht mit der Publication, weil es gerade

gegenwärtig, wo Bier zu verschiedenem Preise bei uns abgegeben wird, von besonderem

Interesse eyn dürfte, ein sicheres und leicht anzuwendendes Prüfungsmittel zu besitzen, um zu

entscheiden, ob der Preis und der Gehalt im geeigneten Verhältniß stehen.

Ich werde nun die Apparate in ihrer abgeänderten Form beschreiben und dann ihre

Gebrauchsanweisung zusammenstellen. Zur leichtern, Uebersicht schicke ich voran, daß

der Apparat in drei Theilen besteht: 1) der optischen Probe, durch welche man die

Brechungskraft des Bieres bestimmt, 2) der Wage (oder auch der

Gewichtsprocent-Senkspindel), durch welche man die specifische Schwere des

Bieres ermittelt und 3) einer an dem Kästchen für die Instrumente angebrachten

Schubtabelle, welche aus den Ablesungen der beiden erstgenannten Instrumente ohne

Rechnung unmittelbar Zuckergehalt und Alkoholgehalt des untersuchten Bieres nach

Gewichtsprocenten gibt und somit den ursprünglichen Malzgehalt erkennen läßt, wenn

man zu ihrer Summe nochmals den Alkoholgehalt addirt.

Die optische Probe.

Die optische Probe läßt, wie wir gezeigt haben, auch schon in ihrer frühern Form kaum

etwas zu wünschen. Sie ist so gut als ganz unabhängig von der Temperatur, bei

welcher der Versuch angestellt wird, kann unter allen Umständen, bei Tag und bei

Licht angewendet werden, braucht nur sehr wenig Probebier, läßt ½ Maaß

Wasser, dem Eimer Bier zugegossen, mit Sicherheit erkennen; sie kann also wohl nur

in Bezug auf die Construction des Instrumentes eine weitere Verbesserung erfahren.

Diese habe ich vorgenommen und gebe sie hier begleitet von Durchschnittszeichnungen

Fig. 38

bis 43.

Statt der zwei Prismen, welche die frühern Proben haben, sind hier zum Schluß der

Gefäße die ohnehin nöthigen Flächen des Objectives und des Fadenobjectes benützt;

statt des achromatischen Mikroskopes der frühern Instrumente, das einfache nur mit

Einer Ocular-Linse, in deren Brennpunkt das Fadenkreuz steht. Die

Objectivlinse des Mikroskopes kann in der optischen Achse verstellt werden mittelst

Schrauben, bis die Parallachse des Fadens verschwindet. Die Deutlichkeit des Bildes

ist sehr verbessert durch die vorgesetzte Blendung mit kleiner Oeffnung. Statt des

Apparates zur Correction des Werthes der Schraubenumgänge ist das Mittelglas, was

die zwei Prismen bildet, drehbar. Nach Vollendung der Instrumente wird durch diese

Drehung, die die Brechungswinkel der Prismen ändert, bewirkt, daß alle Instrumente

bei derselben Flüssigkeit denselben Zahlenwerth an der Trommel angeben.

Endlich ist die Bewegung des Objectfadens jetzt unmittelbar durch einen

Mikrometerschuber bewirkt, was fester und sicherer als die frühere Drehung ist.

Durch alle diese Vereinfachungen ist es möglich geworden, den Apparat gegen früher

bedeutend billiger herzustellen, doch wird man nicht vergessen, daß ein

Mikroskop-Mikrometer-Apparat, welcher kein 1/1000 Linie fehlen darf,

niemals um eine Kleinigkeit hergestellt werden kann.

Die Wage.

Zur Ermittelung des specifischen Gewichtes des zu prüfenden Bieres hat bisher eine

Senkspindel mit eingeschmolzenem Thermometer gedient. Ihre Scala wurde so entworfen,

daß das Instrument bei 15° R. in einer Zuckerauflösung die Gewichtsprocente

angab. Die ganze Scala umfaßt 16° resp.

Gewichtsprocente und war von 1/5 zu 1/5 Grad getheilt. Kleinere Unterabtheilungen

mußten geschätzt werden. Ein Uebelstand bei Anwendung der Senkspindel ist auch, daß

sie ein langes Glas zur Flüssigkeit benöthiget, was den Apparat voluminös und

untransportabel macht; vermindert man aber die Dimensionen der Spindel, bis jedes

gewöhnliche Bierglas zum Versuche ausreicht, so werden die Grade zu klein und die

Angaben nicht mehr so genau als bei der optischen Probe.

Außerdem muß aber auch die Temperatur der Flüssigkeit abgelesen werden, um dann durch

Rechnung das Ergebniß auf eine mittlere Temperatur zu bringen. Dieß alles ist

wesentlich unbequem für den Nichtgeübten. Darum habe ich Mittel ausgedacht, durch

welche man von der Temperatur unabhängig wird und keinen

weitern Apparat als den beigegebenen bedarf. Man erreicht dieß durch eine kleine

Schnellwage, wo aber statt des constanten Gegengewichtes mit einem Gewichte

verglichen wird, was denselben Aenderungen durch die Temperatur unterliegt, wie das

zu untersuchende Bier.

Der Apparat, den ich dazu construirte, ist in der sogenannten Cavaliersprojection

abgebildet. Der Wagebalken besteht aus einem Messingrohr. Er hat der Länge nach

einen Schlitz, in welchem ein Laufgewicht geht. Der Index bewegt sich dabei an einer

Scala hin, die von 0° bis 16° (in gleichen Einheiten wie die

Senkspindel), und zwar von 1/10 zu 1/10 Grad getheilt ist. Durch das Messingrohr

sind unter sich parallel in gleichen Abständen drei Schneiden durchgesteckt. Auf der

mittlern Schneide oscillirt der Balken, indem ein Haken von Eisen, der an dem

Kistchen befestigt werden kann, ihm zur Auflage dient.

An diesem Wagebalken, welchem, wie schon erwähnt, das zur Verpackung des Instrumentes

erforderliche Kistchen als Stativ dient, sind zwei Gefäße angehängt. Das Gefäß links

enthält Wasser, das rechts das zu untersuchende Bier. Das Laufgewicht wird

verstellt, bis die Wage im Gleichgewicht ist; dann zeigt der Index die

Gewichtsprocente Zucker, welche die geprüfte Flüssigkeit enthalten würde, wenn sie

(wie die Würze des Bieres) nur aus Wasser und Malzzucker bestünde. Damit die Temperatur keinen Einfluß

habe, ist das Wassergefäß links um so viel größer, als ein mittleres Bier sich mehr

ausdehnt als Wasser, so zwar daß, wenn die Temperatur höher wird, gleich schwer

Wasser aus dem Gefäß links und gleich schwer Bier aus dem Gefäß rechts herausdrängt

und vom Schubdeckel der Gefäße weggeschoben wird. Hienach ist klar, daß die Gefäße

beide ganz angefüllt und ins Gleichgewicht gesetzt, auch bei höherer Temperatur im

Gleichgewicht bleiben, weil für diesen Fall von jedem Inhalte gleich schwer

herausgedrängt und weggeschoben wird.

Daß diese Wage in der Anwendung genauer als die Senkspindel sey, wird wohl Niemand

bezweifeln.

Reductionstafel (Schubtabelle).

Wir wollen jetzt zeigen, wie man aus den Angaben der optischen Probe und der Wage den

Zucker- und Alkoholgehalt eines Bieres finden kann. Wir wählen dazu eine

graphische Construction, ähnlich der Reductionstafel zur Ermittelung des

Alkoholgehaltes der Weingeiste, wie sie der Normalbranntweinwage dahier beigegeben

ist. Durch diese Tabelle soll die Rechnung vermieden werden, um den Apparat einem

noch größern Publicum zugänglich zu machen.

Ich werde nun zeigen, wie diese Tafel entworfen wird.

Man bilde sich Gemenge aus genau abgewogenen Quantitäten von Wasser, Zucker und

Alkohol, nach ganzen Gewichtsprocenten der beiden letzten Bestandtheile. Dabei

berücksichtige man das Krystallwasser des Zuckers und den Wassergehalt des

angewendeten Alkohols: z. B.

Gewichts-Procente.

Nr. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Zucker

0

2

4

6

2

4

6

8

2

4

6

8

2

4

6

8

Alkohol

0

0

0

0

2

2

2

2

4

4

4

4

6

6

6

6

Wasser

100

98

96

94

96

94

92

90

94

92

90

88

92

90

88

86

Diese Gemenge beobachte man nun der Reihe nach sowohl mit der Wage als in der

optischen Probe. Dabei erhält man:

Textabbildung Bd. 099, S. 364

Für die Gemenge.; Angabe der

Instrumente.; Nr.; Zucker.; Alkohol.; Wasser.; Optische Probe. Tr. Th.;

Waage

u. s. f.

Zur Bildung der Tabelle aus diesen Beobachtungen entwerfe man auf einer Papierfläche

zwei in willkürliche aber gleiche Theile getheilte Scalen. Die horizontale Scala

nenne man „Angaben der Wage“; die

verticale: „Angabe der optischen

Probe“. Nun kann man durch rechtwinkelige Coordinaten von diesen

Scalen aus stets einen Durchschnittspunkt finden, welcher den zwei zusammengehörigen

Angaben der beiden Instrumente bei derselben Flüssigkeit zukömmt. Z. B. optisch

18,5, Wage 2. Dieser Punkt wird eingetragen und so alle drei Punkte der

Beobachtungen 1, 2, 3, 4 für die Gemenge aus Wasser und Zucker ohne Alkohol.

Diese drei Punkte können jetzt durch eine Curve, welche beinahe eine gerade Linie

ist, mit einander verbunden werden, und es ist klar, daß in dieser Linie alle

Zwischenwerthe liegen müssen, welche andere Gemenge aus Zucker und Wasser ohne

Alkohol gegeben haben würden.

Eben so trage man nun die Punkte ein, welche den Beobachtungen 5, 6, 7, 8, den

Gemengen aus zwei Alkohol mit verschiedenen Mengen Zucker entsprechen und verbinde

sie abermals durch eine Curve; so gilt auch von dieser, was von der ersten gesagt

worden: auf ihr liegen nämlich alle Zwischenwerthe für die Gemenge aus zwei Alkohol

und andern Mengen von Zucker, und jedem Punkte in dieser Linie entspricht

rechtwinkelig auf die eine Scala hin eine bestimmte Angabe der Wage, auf die andere

Scala hin eine bestimmte Angabe der optischen Probe.

In ähnlicher Weise trage man auch die Beobachtungen 9, 10, 11, 12 und überhaupt so

viele Reihen von Gemengen ein als gemengt und beobachtet worden sind, so entsteht

ein System von schräg herabführenden Linien und in jeder dieser Linien ist der Alkoholgehalt constant, der Zuckergehalt aber von oben

herab zunehmend.

Jetzt beachte man aber auch, daß sich die eingetragenen Punkte noch in einer auf die

ersten Linien fast senkrechten Richtung ebenfalls durch gekrümmte Linien verbinden

lassen, in welchen Linien der Zuckergehalt constant wird,

z. B. 0° oder 2° oder 4° oder 6° und in diesen Linien

variirt der Alkoholgehalt allein, indem er von oben nach unten hin zunimmt.

Durch Einschalten können endlich auch Zwischenlinien gezogen werden, welche den

Zwischenwerthen entsprechen müssen, z. B. für die constanten Zuckergehalte von 1

Gewichtsprocent von 3, 5, 7 u. s. f. Eben so für die constanten Alkoholgehalte von 1

Gewichtsprocent, 3, 5.

Auf diese Weise entsteht nun ein System von sich durchschneidenden Curven, was in der

einen Richtung nach dem Procentgehalt an Zucker, in der andern Richtung nach dem

Procentgehalt an Alkohol führt, und in derjenigen Verbindung mit den Angaben der

optischen Probe und der Wage steht, welche die Beobachtung bekannter Gemenge direct

gegeben hat.

Man kann also jetzt durch die Probe die Aufgabe umkehren,

und aus je einer Angabe der optischen Probe und einer Angabe der Wage ihren

Durchschnittspunkt in dem Curvensysteme bestimmen; da aber für diese die Gehalte an

Zucker und Alkohol gegeben sind, aus diesem Punkte in dem Curvensystem direct die

entsprechenden Mengen von Zucker und Alkohol finden.

Liegt dieser Punkt in einem Durchschnitt der Curven, so führt (nach oben hin) die

eine Richtung oder Linie nach dem Zuckergehalt, die andere nach dem Alkoholgehalt.

Liegt der Punkt aber auf einer Curve, nicht im Durchschnitt, so gibt ihre

Verlängerung den entsprechenden Gehalt im ganzen Procent, nach der andern Richtung

aber den Gehalt, wie er dem Zwischenwerthe zwischen den ganzen Gehaltsprocenten entspricht. Liegt der

Punkt auf keiner Curve, so gilt das zuletzt Gesagte für beide Richtungen.

Dieß wird noch anschaulicher, wenn man sich die Curven nicht bloß für die ganzen

Gewichtsprocente, sondern für jedes Zehntelgewichtsprocent oder für noch kleinere

Zwischentheile nach beiden Richtungen hin ausgezogen denkt. Hier würde fast jeder

angenommene Punkt im Curvensystem mit einem Curvendurchschnitt zusammentreffen, und

also nach den entsprechenden Gehalten in beiden Richtungen führen. Allein die

Deutlichkeit würde barunter leiden, wollte man dieß wirklich ausführen. Es erscheint

auch als völlig unnöthig, da jedermann schätzen kann, wie viel ein Punkt zwischen

zwei Linien von der einen und von der andern abliegt; da aber die Linien für ganze

Gewichtsprocente gezogen sind, so schätzt man demnach auch leicht den Zwischenwerth.

Gesetzt, ein solcher durch die Beobachtung der Instrumente gegebene Punkt falle im

Zuckergehalt zwischen die Linien von 4 und 5 Grad, er liege näher bei 5 als bei 4,

so sagt das Augenmaaß gleich, indem es die Unterabtheilungen zwischen 5 und 4

vergleicht mit dem Abstand des Punkts von 4 oder 5, wie viele Zehntel von 5 Proc.

fehlen, oder wie viele Zehntel zu 4 hinzukommen. Dasselbe gilt natürlich auch in der

andern Richtung für den Alkoholgehalt.

Stellen wir jetzt, nachdem die Instrumente und die Reductionstafel beschrieben sind,

die Gebrauchsanweisung für alle zusammen, so ergibt sich folgendes:

Die optische Probe, so wie die Wage mit den zwei dazu gehörigen Fläschchen werden aus

dem Kistchen herausgehoben, der Schubdeckel wieder geschlossen, der Träger des

Wagbalkens auf die kleinere Seite des Kistchens aufgeschraubt und dieses nun so auf

den Tisch gestellt, daß man die Scala am Wagebalken vor sich hat. In das vom

Beobachter entferntere Prisma der optischen Probe, so wie in das Wagefläschchen,

welches durch L bezeichnet ist und links an den

Wagebalken angehängt wird, kömmt Wasser, wenn nicht schon beide vorher damit

angefüllt waren, was auch vorzuziehen ist, da dieß auf lange Zeit dienen kann.

Sollte das Fläschchen L nicht ganz voll seyn, so darf

man ohne Bedenken einige Tropfen Brunnenwasser zur gänzlichen Anfüllung verwenden.

Man schließt dann seinen Deckel, wobei sich hinwegschiebt, was über den Hals

übersteht.

Eben so wird in das dem Beobachter nächste Prisma der optischen Probe und in das

Fläschchen R, welches rechts vom Beobachter an den

Wagebalken zu hängen kömmt, von dem zu untersuchenden Biere gegossen. Der Deckel des Fläschchens R wird eben so vorgeschoben und das überstehende Bier

abgeschoben, dann äußerlich wohl abgetrocknet.

Nun hängt man die Fläschchen, wie sie bezeichnet sind, an den Wagebalken und

verschiebt das Laufgewicht an der Scala, bis der Wagbalken einsteht oder gegen die

Horizontalebene symmetrisch schwingt. Jetzt liest man die Zahl an der Scala des

Wagbalkens ab, auf welche das Laufgewicht zeigt. Sey diese 3,7.

Deßgleichen bringe man die optische Probe an das Auge, stelle die Kreuzfäden genau

auf den Mittelfaden, wie es schon öfter beschrieben wurde, und lese die Angabe der

Trommel der Mikrometerschraube ab. Sey diese Angabe = 70.

Nun hebe man die Wage von dem Kästchen ab und ziehe an diesem den Schuber hervor,

welcher die Reductionstabelle deckte, bis die Scala rechts, welche überschrieben ist

„Angabe der optischen

Gehaltsprobe“, von dem Rand des Schubers in den Scalatheilstrich

70 (Angabe der optischen Probe) geschnitten wird.

Auf dem Rande des Schubers ist nun eine zweite Scala sichtbar geworden, beschrieben

„Angabe der Wage oder der

Zuckerprocent-Senkspindel.“ Unsere Angabe der Wage

war aber 3,7. Dieser Punkt werde jetzt in dem Curvensystem der Tafel betrachtet.

Zuerst sieht man, daß er nach oben rechts zwischen die Zuckergehalts-Linien

von 5 und 6 fällt, und eben so nach links oben zwischen die Alkoholgehaltslinien von

4 und 5. Der Zuckergehalt des untersuchten Bieres ist also 5 Gewichtsprocent und

6/10, der Alkoholgehalt 4 Gewichtsprocent und 2/10, wo die Zehntel in beiden

Richtungen durch Schätzung ausreichend genau erkannt werden.

Da nun, wie wir schon früher ausführlich gezeigt haben, der Alkoholgehalt aus der

doppelten Quantität Zucker entstanden ist, so zählen wir ihn zweimal zu dem noch

vorhandenen Zuckergehalt und finden demnach den Malzgehalt des untersuchten

Bieres

5,6 + 4,2 + 4,2 = 14

Gewichtsprocent.

D. h. das untersuchte Bier enthielt als Würze 14 Gewichtsprocente Zucker.

Es ist leicht zu sehen, daß die ganze Probe für das Bier hienach kaum mehr Zeit und

gewiß nicht mehr Fertigkeit erfordert, als das Proben des Weingeistes, und daher

hoffe ich, daß sie einfach genug ist, um sich allgemeinen Eingang zu

verschaffen.

Vielleicht will noch in Zweifel gezogen werden, ob die Probe, welche eigentlich für

Gemenge aus Zucker, Alkohol und Wasser gilt, auch auf Biere direct Anwendung finden

dürfe. Ich erinnere jedoch, daß die Analyse der Biere diese Bestandtheile als die

hauptsächlichsten nachweist, und daß die übrigen, von der Hopfeninfusion

übergegangenen Stoffe und namentlich die gebildete Kohlensäure, wie ich schon früher

aus Beobachtungen nachgewiesen, keinen meßbaren Einfluß auf die Brechungskraft einer

Flüssigkeit ausüben. Es dürfte diese Erscheinung als analog betrachtet werden mit

der, wenn Wasser von atmosphärischer Luft befreit oder von ihr gesättiget ist. In

beiden Fällen behält das Wasser äußerst nahe dieselbe Dichtigkeit.

Was nun den festen Rückstand eingekochter Biere betrifft, so ist derselbe in seinem

Verhalten dem Zucker so analog, daß man zur obigen Annahme völlig berechtigt

scheint.

Ich habe Bierextracte durch die Gefälligkeit des Hrn. Prof. Kaiser erhalten, in welchen das Wasser so weit entfernt war, als es ohne

Zerstörung der Verbindung geschehen kann, und von diesen Extracten ebenfalls den

Quantitäten nach genau bekannte Gemenge gebildet und mit denen aus Zucker dnrch

dieselben Instrumente verglichen. Diese Extracte in verschieden concentrirten

Auflösungen waren sowohl für die optische Probe als in specifischer Schwere den

Zuckerauflösungen ganz ähnlich. Sie enthalten nur bei gleicher absoluter Quantität

um das gebundene Wasser weniger Zucker.

Die Gemenge, auf welchen die Tabelle beruht, sind für Zuckergewichte berechnet, bei

welchen das gebundene Wasser abgezogen ist. Würde man statt des von Wasser befreiten

Zuckers obigen Bierextract angewendet haben, so hätten sich bloß die

Zuckergehaltsangaben in dem Verhältnisse von 12 zu 13 vergrößert. Wo also unsere

Wage 12 Gewichtsprocente Zucker in Bier nachweiset, da würde das Einkochen des

Bieres 13 Gewichtsprocente Bierextract liefern, vorausgesetzt, daß bei der

Eindampsung derselbe Punkt der Wasser-Vertreibung getroffen worden wäre,

welcher dem Kaiser'schen Bierextract zukömmt. Da jedoch

das Entfernen des Wassers keine große Sicherheit zuläßt, so wäre durch Annahme

dieser Einheit eine variable Scala zu Grund gelegt worden.

Ich habe daher vorgezogen, den von Krystallwasser befreiten Zucker zur Einheit

anzunehmen, weil mit diesem der trockene Bierrückstand stets leicht verglichen

werden kann, im Falle man lieber nach solchen Einheiten zählen wollte. Uebrigens

brauche ich kaum zu erwähnen, daß es im allgemeinen gar nicht darauf ankömmt, ob die

Einheiten für Zucker und Alkohol in absoluten Werthen gelten oder nicht; denn man

wendet die Probe immer nur an, um zweierlei Biere mit einander zu vergleichen. Wenn

beide in denselben Einheiten verglichen worden, ist der Zweck erreicht. Nur

insofern als der Alkohol als aus dem doppelten Quantum Zucker entstanden betrachtet

wird, kann es in Betracht kommen, und nur deßbalb sind hier beide Einheiten als

völlig von Wasser befreit eingeführt worden.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 38 stellt

einen Durchschnitt der optischen Gehaltsprobe vor, dessen Ebene durch die Achse des

Mikroskopes und durch die Achse der Mikrometer-Schraube gelegt ist.

Man sieht in a die Ocularlinse, in deren Brennpunkt die

Blendung b steht. Auf dieser sind die Kreuzfäden

aufgespannt, welche sich im Mittelpunkt des Diaphragma's unter spitzem Winkel

schneiden, Fig.

43.

Das Ocular ist in die Mikroskopröhre e eingeschraubt.

Letztere trägt am entgegengesetzten Ende einen starken Metallkörper d. In diesem befindet sich der Träger c des Mikroskop-Objectives f. Der Träger c hat cylindrische Führung und

Leitgewinde in dem Metallkörper d, so daß durch ihn das

Objectiv f des Mikroskopes in des letztern Achse

verstellbar wird. Der Metallkörper d ist senkrecht auf

die Mikroskopachse cylindrisch ausgedreht. In diese Büchse paßt und wird von unten

eingesetzt das zur Aufnahme der Flüssigkeiten bestimmte Gefäß g, g, Fig. 38. Fig. 41 und 42.

Es ist dieses ein hohler Cylinder, oben offen, unten geschlossen durch den Boden g, Fig. 41, und abgetheilt

durch die Querwand h, Fig. 38, in welche ein

Plan- und Parallelglas eingeschraubt ist. Dieser Cylinder hat geschlitzte

Ausschnitte Fig.

42, um in dem Metallstück d gedreht werden zu

können, ohne dem Mikroskop das Licht zu entziehen, was durch die runde Oeffnung i einfällt.

Der Metallkörper d ist endlich senkrecht auf die Achse

des Mikroskopes eben abgedreht, und trägt auf dieser Ebene den Mikrometerschuber k, Fig. 38 und 39, der durch

die Leitstücke k′, k′, Fig. 39 festgehalten wird.

Gegen den Mikrometerschuber drückt von der einen Seite eine starke Stahlfeder o, Fig. 38, 39, 40, von der andern Seite

die Mikrometerschraube l. Sie ist festgehalten durch die

Lamelle p, welche festgeschraubt ist an den Metallkörper

d, Fig. 39. In n, Fig. 38 und 39, ist der

rändrirte Kopf der Mikrometerschraube zu erkennen, m

zeigt die in 100 Theile getheilte Trommel, welche am Inder q abgelesen wird. In den Mikroskopschuber k

sind endlich zwei Plangläser r eingedreht, zwischen

welchen senkrecht auf die Bewegung des Schubers ein Wollaston'scher Platinfaden gespannt ist. Zur Vermehrung der Deutlichkeit

des Bildes im Mikroskop

ist noch vor die Plangläser eine Blendung s, Fig. 38 und

39, mit

kleiner Oeffnung in der Mitte, gesetzt. Die Gefäße zur Aufnahme der Flüssigkeiten

werden durch die Deckel t, t′, Fig. 40 und 41, verschlossen.

Fig. 44 stellt

die Wage zur Ermittelung des specifischen Gewichtes der Biere in der sogenannten

Cavaliers-Projection dar.

Der Wagebalken a, a besteht

aus einem Messingrohr, der Länge nach geschlitzt und an beiden Seiten

verschlossen.

Senkrecht auf die Achse des Rohres und unter sich parallel sind die Schneiden b, b′ und c durchgesteckt. Die Mittelschneide c liegt in kreisrund ausgedrehten Lagern in dem

Gabelstück d, welches auf das Kästchen zur Verpackung

der Apparate aufgeschraubt wird. Auf den Schneiden b,

b′ bewegen sich Ringhacken e, e′, an welche die

Flüssigkeitsgefäße L und R

angehängt werden. In dem Schlitz des Wagebalkens bewegt sich das Laufgewicht l längs der Scala, die von 0 bis 16 in 160 Theile

getheilt ist, und also 1/10 Proc. unmittelbar angibt.

Das Kästchen, welches zugleich der Wage als Stativ dient, enthält die optische Probe,

den Wagebalken und die Flüssigkeitsgefäße, sämmtlich festgehalten durch den

Schubdeckel f. Es muß übrigens hier bemerkt werden, daß

die Dimensionen in der Zeichnung, welche keine perspectivische ist, weit größer

scheinen als in der Wirklichkeit. Das Ganze fordert weniger Raum als ein mäßiger

Octavband, und kann, da die Ecken in der Wirklichkeit abgerundet sind, sehr bequem

in der Tasche getragen werden.

Auf der Seitenfläche des Kästchens ist endlich noch die Reductionstafel angebracht.

Sie wird gedeckt durch den Schuber g, welcher nach der

Angabe der optischen Probe eingestellt wird, und in der Abbildung auf der Zahl 63

steht. In der nebengesetzten vollständigen Zeichnung der Reductionstafel ist diese

Stellung zugleich für die Angabe 3 der Wage durch punktirte Kreuzlinien markirt.

Der Durchschnitt fällt zusammen mit dem Durchschnitt der Curven in der Tafel; die

eine führt nach oben rechts zu dem Zuckergehalte 5 Proc., die andern nach oben links

zu dem Alkoholgehalte 4 Proc. Es ist sonach der Zusammenhang zwischen den Angaben

der Instrumente und den Angaben der Tafel hieraus ersichtlich.

Tafeln