| Titel: | Ueber künstliches Ausbrüten der Eier durch Lampenwärme; von H. Bir, Verfertiger von Brütvorrichtungen zu Courbevoie (Seine). |

| Fundstelle: | Band 101, Jahrgang 1846, Nr. XVII., S. 58 |

| Download: | XML |

XVII.

Ueber künstliches Ausbrüten

der Eier durch Lampenwärme; von H. Bir,

Verfertiger von Brütvorrichtungen zu Courbevoie (Seine).

Im Auszug aus dem Recueil de la Société

polytechn., Jul. 1845, S. 1.

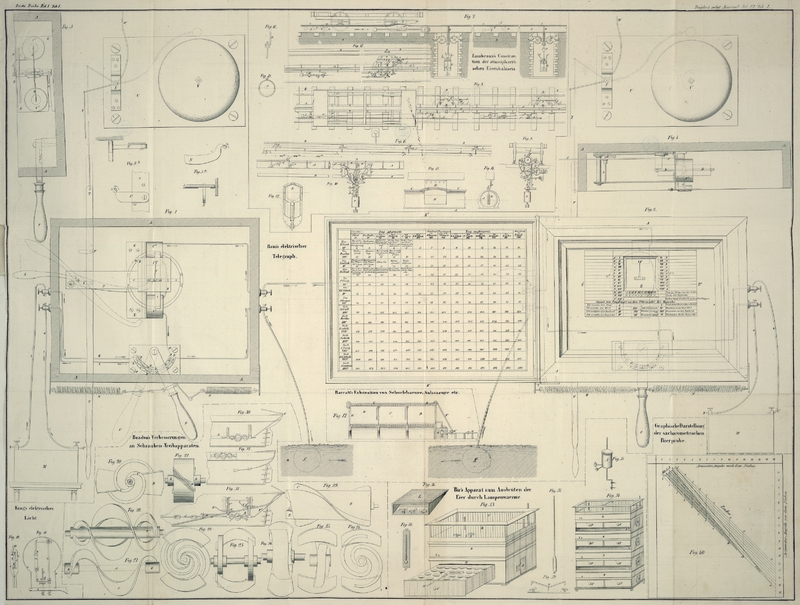

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Bir, über künstliches Ausbrüten der Eier durch

Lampenwärme.

Die künstliche Bebrütung ist die Kunst, alle Arten Hausgeflügel

und andere Vögel, vorzüglich aber Hühner, ohne Bruthennen zu

jeder Jahreszeit zum Auskriechen zu bringen und aufzuziehen.

Bekanntlich besaßen die Aegyptier schon vor langer Zeit das

Geheimniß, eine große Anzahl Eier in Oefen, Ma-Mals genannt, welche auf

einen gewissen Grad erhitzt wurden, zum Auskriechen zu

bringen.Nach einer Nachricht in Hermbstädts Bulletin des Neuesten und

Wissenswürdigsten aus der Naturwissenschaft etc. Bd. IV

S. 177 (J. 1810) wird die künstliche Ausbrütung der Eier

in Aegypten vorzüglich im Dorfe Berme und dessen nächsten Umgebungen von

Landleuten in Brütöfen von verschiedener Form und Größe

betrieben. In etwa 386 solchen im Lande zerstreuten

Oefen werden jährlich 92,640,000 Stück junge Hühner

producirt.Anmerk. d. Uebers. Nach mehrjährigen Versuchen gelang es mir ein eben so

gutes und unfehlbares Verfahren zu ermitteln; man kann durch

dasselbe alle 21 Tage Eier erhalten.

Erstes Capitel. Brütvorrichtung.

Die Brütvorrichtung bildet ein Möbel und kann auf beliebige Weise

verziert werden. Sie hat eine oder mehrere Schubladen, je

nachdem man mehr oder weniger Eier zum Auskriechen bringen will.

Auch gibt es deren, wo die Eier im Umkreis eingelegt werden.

Die zum Heizen dieser Apparate eigens gefertigten Lampen befinden

sich an den Seiten der Vorrichtung, haben einen oder mehrere

Brenner und sind an einer eisernen Stange auf und ab

verschiebbar, um sie nach Bedarf dem Reservoir nähern oder von

demselben entfernen zu können.

Die Lampenbrenner befinden sich unterhalb zinkener Reservoirs mit

Wasser, welches erhitzt, den Wärmestoff allen in den Schubladen

befindlichen Eiern gleichmäßig zuführt. An den hervorstehenden

Enden des Apparats sieht man Löcher: dasjenige links dient um

Luft in das Reservoir einzuführen, diejenigen in der Mitte

nehmen den wenigen Rauch der Lampen auf und verdampfen ihn, und

dasjenige rechts dient zum Einfüllen von Wasser in das

Reservoir. Ein Hahn ist zum Ablassen des Wassers angebracht.

Ich verfertigte Brütapparate von verschiedenen Größen, in welchen

30–1000 Eier zum Auskriechen gebracht werden können.

Diejenigen für 30 Eier sind 30 Centimeter (11 Zoll) lang, 25

Centimeter (8'' 14''') breit und 40 Centimeter (1' 2'') hoch,

der darauf befindliche Käsig mit inbegriffen, welcher zum

Aufziehen der Küchlein gehört. Die Vorrichtungen für 1000 Eier

sind 1 Meter (3') lang, 60 Centimeter (1' 10'') breit und 1,40

Meter (4' 3'' 8''') hoch; sie haben 10 Schubladen, jede mit 100

Eiern und zwei Käfige, einen oben, und einen unten, die man nach

Bedarf noch vermehren müßte. Das Ganze hat die Gestalt eines

aufrechtstehenden Kastens (Chiffonière).Ich erbaute einen großen, 2 Meter langen, 70 Centimeter

breiten und 50 Meter hohen Kasten, der auf dem Boden und

am Umfang Wasser hat, welches durch kleine Lampen

erhitzt wird. 60 Wärmemündungen sind darin vertheilt und

er nimmt ein vollständiges Bett auf. Diese Vorrichtung,

welche ich Klinhydrotherm

benenne, ist zur Heilung allgemeiner und localer

rheumatischer Schmerzen sehr geeignet. Jede Abtheilung

desselben wird besonders und auf einen verschiedenen

Grad erhitzt; so kann eine auf 56° R. Temperatur,

die andere auf 40, die dritte auf 32 gebracht

werden. Es gibt deren auch runde.

Zweites Capitel. Anwendung der Brütvorrichtung.

Zum Erwärmen einer Schublade mit 100 Eiern ist eine Lampe mit 1

oder 2 Brennern vorhanden, welche wie gesagt, zur Regulirung der

Wärme an einer Eisenstange höher oder niederer gestellt wird.

Die Lampe erhält einen kleinen viereckigen Docht von genau

abgemessener Dicke, der nicht raucht und immer dieselbe Flamme

gibt; nach 24 Stunden jedoch muß der Docht gewechselt und

frisches, sorgfältig gereinigtes Oel eingefüllt werden, um das

Rauchen zu verhüten. Die Dochte können mit einer gestielten

Nadel sehr leicht herausgenommen werden.

Die Schublade wird zugerichtet durch Hineinlegen einer Schicht

von 5 Centimeter (1'' 10''') Heu oder Federn auf der

Vorder- und ebenso viel auf der Hinterseite; der Mitte zu

macht man die Schicht weniger dick, weil sonst, da die Luft von

zwei Oeffnungen, einer hinten und einer vorn, zugleich eintritt,

die Eier am Rande zu kalt hätten und sich in einer minder guten

Lage befänden; aus diesem Grund legt man sie der Wärmequelle

näher, diejenigen in der Mitte hingegen weiter davon weg, weil

letztere nicht nur durch die allen gemeinschaftliche Quelle,

sondern auch durch die Berührung der danebenliegenden Eier

erwärmt werden.

Federn wären zu diesem Geschäft allerdings vorzuziehen, indem man

sich dadurch der Natur mehr näherte; doch sind auch Heu oder

Baumwolle nicht zu verschmähen, weil in der Landwirtschaft alle

Hühnernester nur von ersterm gemacht werden.

Man schüttet eine hinlängliche Menge warmen Wassers durch die

oben rechts befindliche Röhre in das Reservoir und durch die

Trichterröhren in die Brütvorrichtungen mit mehreren Etagen,

nachdem man sich versichert hat, daß alle Hahnen gut

verschlossen sind. Oben auf den Apparat schüttet man zwei

Centimeter (9''') hoch feinen Flußsand, welcher die Wärme

zusammenhält. Dieser Sand wird genugsam erwärmt und die frisch

ausgeschlüpften Hühnchen befinden sich auf ihm vortrefflich,

vorzüglich mittelst eines weiter unten zu besprechenden

pultförmigen Bauers.

Am zweiten Tag, wenn man findet, daß die Wärme bei 32° R.

stehen bleibt, putzt man die Eier mit nassem Scheuersand und

trocknet sie mit einen feinen weißen Tuch ab, um die Schalen von

Fettsubstanzen und allerhand Schmutz zu reinigen, welche sich

nur zu oft beim Brüten der Hennen dem Auskriechen ihrer Jungen

widersetzen. Man schreibt mit Bleistift das Datum auf die

Schalen, um jeden Irrthum zu verhüten; man wendet die Eier

Morgens und Abends einmal um, wobei das Bleistiftzeichen

verhindert, daß man sie zweimal auf dieselbe Seite lege. Während

der 4 oder 5 ersten Tage muß man die Eier auf die Spitze

stellen, denn nach dieser Zeit wird man eine ziemliche Anzahl

helle darunter finden, die man herausnimmt, wodurch dann für

die andern Platz gewonnen wird.

Nach dem fünften Tag besichtigt man sie jeden Abend beim

Kerzenlicht und nimmt diejenigen heraus, welche hell blieben und

bei denen man noch keinen Anfang einer Arbeit wahrnimmt, damit

sie nicht unnütz einen Platz einnehmen. Man kann diese zum

Hausgebrauch verwenden, oder hart gesotten und klein geschnitten

den frisch ausgekrochenen Küchlein als Futter geben, welches sie

gierig verschlingen. – Man steckt, wenn die Eier geordnet

sind, ein langes Thermometer mit der Röhre durch ein in die

Schublade zu diesem Behuf gemachtes Loch, wodurch man zu jeder

Zeit die innere Wärme controliren kann. Dieses Thermometer wird

nach dem in der Schublade selbst bleibenden, welches bis auf

32° R. graduirt ist, regulirt; das hervorstehende

Thermometer braucht nur einen einzigen Punkt, nämlich 32°

R. anzuzeigen, der mit einem gewichsten schwarzen Zwirnfaden

bezeichnet wird, bei welchem das Quecksilber oder der Weingeist

stehen bleiben muß.In Aegypten wird die geeignete Wärme (Hermbstädt's Bulletin etc. a.

a. O.) dadurch bestimmt, daß man ein Stück Butter von

der Größe einer Wallnuß mit halb so viel Talg

zusammenschmilzt, und diese Composition beobachtet. Wird

die Wärme zu stark, so schmilzt dieselbe; ist sie zu

niedrig, so erstarrt sie; bei der rechten Temperatur

fließt sie beim Neigen des Gefäßes wie ein dicker

Syrup.Anmerk. d. Uebers.

Um die Wärme besser zusammenzuhalten, legt man auf die Eier und

das Thermometer eine wollene Decke, oder Baumwollwatt, besser

noch Hühnerfedern. Man besichtigt das Thermometer Morgens und

Abends, wendet die Eier um, und schüttet auf die Federn oder das

Heu ungefähr drei Eßlöffel voll warmen Wassers. Auch kann man

zwei beständig feuchte Schwämme im Innern der Schublade haben.

Die verdorbenen Eier müssen eiligst herausgenommen werden; sie

sind am übeln Geruch und einem bald sich einstellenden Schwitzen

leicht zu erkennen. Die Nähe gefaulter Eier trägt zum Verderben

der andern bei; auf den übeln Geruch muß man daher sehr achtsam

seyn. Die in der Brütvorrichtung zu unterhaltende Feuchtigkeit

muß den Schweiß der Hennen ersetzen. Den Platz der Eier soll man

wechseln, um einen Wechsel in ihrer Wärme hervorzubringen, damit

die Embryonen sich gleichförmiger entwickeln. Vorzüglich ist das

Thermometer zu besichtigen, wenn die Temperatur der Atmosphäre

wechselt und namentlich wenn die Geburt der Küchlein nicht mehr

fern ist.

Ich fand, daß zum Gelingen die Hitze nicht zu trocknend seyn

darf; denn wenn die Ausdünstung der Eier zu heftig ist, so geht

das Küchlein gegen den fünfzehnten Tag zu Grunde,

indem die Flüssigkeiten sich verdichten und es dann seine

Nahrung nicht mehr findet; oder wenn es trotzdem auskriecht, so

ist es sehr schwach, träge und kränklich. Um die Feuchtigkeit zu

reguliren, muß man sich eines (unten beschriebenen) Hygrometers

bedienen.

Will man zu den ältern Eiern frische hinzulegen, so muß man sie

24 Stunden lang erwärmen; zu diesem Behuf legt man sie oben in

den warmen Sand. Ohne diese Vorsicht würden die Eier, welche zu

arbeiten angefangen haben, zu Grunde gehen.

Man muß immer die größten Eier heraussuchen; die davon erhaltenen

Küchlein sind stärker, schöner, lebhafter und gesunder. Eier mit

zwei Dottern, oder solche, die gar keines haben, lasse man nicht

ausbrüten; man erkennt sie leicht am Kerzenlicht. Auch dürfen

die Eier nicht lange geschüttelt oder dem Sonnenlicht ausgesetzt

werden; alles dieß ist ihnen schädlich. Der Erfolg ist immer

sicherer, wenn man sie nicht am Markt etc. kauft, sondern eigene

Hühner hat, welche von einer hinreichenden Anzahl guter Hähne

bedient werden.

Der Ersparung wegen kann man einen zweiten Käsig über dem ersten

errichten; man macht ihn eben so breit, aber länger; er wird aus

vier Brettern zusammengenagelt, mit Nuthen an der Seite, in

welchen Schiebfenster laufen. Der Boden dieses sogenannten

Ergänzungskastens besteht aus einem Stück unten angenagelter

Leinwand oder Sersche. Die Wärme geht durch diesen Boden und ist

hinlänglich, damit die Küchlein sich wohl darin befinden. Es

behindert dieß die Bebrütung.

Um die Eier gut aufzubewahren, bis man eine gehörige Anzahl

beisammen hat, legt man sie vorsichtig in Kleien oder Sägespäne

und stellt sie an einen frischen, aber trockenen, der Luft wenig

ausgesetzten Platz. Jedes gesprungene Ei ist untauglich.

14 Tage alte Eier kann man ohne Anstand bebrüten lassen; über

drei Wochen jedoch dürfen sie nicht alt werden.

Das Zimmer, in welchem die Brütung geschieht, sey so weit

thunlich, gegen Mittag gelegen, trocken und warm; es werde

verschlossen und immer rein und frei gehalten von Zugluft und

jedem Lärm.

Das Frühjahr ist für die Bebrütung die geeignetste Zeit, weil

dann die Temperatur sich mehr gleich bleibt und die Eier besser

befruchtet sind. Im Winter ist wegen der Kälte größere Sorgfalt

nothwendig.

Man stellt die Brütvorrichtung in ein temperirtes Local von 12

bis 16° R. Temperatur. Bekanntlich ist die Luft zu ebener

Erde feuchter als im ersten Stock, und die Hühner

brüten beinahe immer zu ebener Erde. Die ägyptischen Brütöfen

werden in die Erde gegraben, um durch die Feuchtigkeit einer zu

großen Verdunstung der Eisubstanz vorzubeugen. Der für

Hühnereier passende Grad von Feuchtigkeit ist aber nicht auch

für Enteneier geeignet; diese bedürfen eines höhern Grades, um

es der Ente gleich zu thun, wenn sie sich, aus dem Wasser

kommend, ganz naß, wie sie ist, über ihre Eier setzt.

Auch im Herbst kann man den Zweck erreichen; aber man erhält

viele klare Eier, indem die Hühner dann in voller Mause und die

Hähne müde sind.

Im Winter legen die Hühner wenig Eier und wenn man sie zum

Arbeiten zwingen wollte, so müßte, man sie in einem Stall oder

künstlich geheizten Zimmer einsperren und ihnen reichliches,

erhitzendes Futter geben, z.B. Heidekorn, Hanfsame, Hafer etc.;

die den Winter über so gehaltenen Hühner legen jedoch im Sommer

darauf viel weniger Eier. Man thut wohl, sie nicht zu

überfüttern, indem eine zu fette Henne weniger legt, und oft

Eier ohne Schalen, mit einer bloßen Haut überzogen bringt, was

ein großer Uebelstand ist, weil diese nicht bebrütet werden

können.

Um gute Eier zum Brüten zu bekommen, müssen sie täglich einmal

aus dem Hühnerstall genommen werden, damit kein Anfang einer

Bebrütung stattfindet.

Die ersten Tage und bis der Apparat recht trocken ist, kann es

Schwierigkeit darbieten, den gehörigen Wärmegrad

hervorzubringen. Ist dieß der Fall, so muß man die Höhe des

Wassers in den Reservoirs durch Ablassen mittelst der Hahnen

vermindern; eine geringere Wassermasse wird leichter

erwärmt.

Drei Hauptbedingungen sind bei der Bebrütung zu beobachten:

1) man muß 21–22 Tage lang eine gleichförmige Wärme von

32° R. unterhalten;

2) eine hinlängliche Menge Luft in die Brütvorrichtung einlassen,

um das Ersticken der Embryonen zu verhindern; gerade daran

scheiterten eben bisher so viele Liebhaber;

3) endlich muß genug Feuchtigkeit vorhanden seyn, daß sie die

Transpiration einer Bruthenne vertritt. Unter diesen

Voraussetzungen ist zu einem guten Erfolg nichts anderes mehr

erforderlich, als etwas Uebung und Erfahrung.

Das Ei fängt erst, wenn das Dotter 30 1/2 bis 32° R. Wärme

hat, zu arbeiten an. Der Keim hat Lanzengestalt und hängt

mittelst kleiner Nerven mit dem Dotter zusammen; nach

24stündiger Bebrütung vergrößert er sich und nach 60 Stunden

erkennt man, wenn man ein Ei zerbricht, deutlich das Herz,

welches sich zu bilden beginnt. Zu dieser Zeit trübt sich das

Ei. Der Embryo fährt zu wachsen fort und am siebenten Tag hat

er, im Verhältniß zum übrigen Körper, sehr große Augen.

Um 50 Eier auszubrüten, sind in der Regel vier Hennen

erforderlich, welche während der 21tägigen Brutzeit und der zwei

Monate, die sie zum Aufziehen ihrer Küchlein brauchen, zu legen

aufhören; das Oel, welches man verbrennt und die Eier, welche

man mehr erhält, gleichen sich sonach aus.

Sind die Küchlein ausgekrochen, so läßt man sie noch 24 Stunden

in der Schublade, damit sie trocken werden und ihre Glieder sich

stärken. Nahrung ist ihnen während dieser 24 Stunden durchaus

von keinem Nutzen, indem die Natur dafür schon sorgte; es gibt

sogar Küchlein, die erst in 30 Stunden zu fressen beginnen. Nach

24 Stunden also gibt man ihnen das mit Pelz behangene Pult,

welches Mutterstelle bei ihnen vertritt, breitet auf einem Bogen

einige Körner gelber Hirse aus und stellt ein kleines Gefäß mit

Wasser dazu; dieses Gefäß muß einen ziemlich engen Hals haben,

damit die neugebornen ihre Füße nicht hineinbringen, was ihnen

für die Folge Krankheiten zuziehen könnte. 2–3 Tage

darauf gibt man ihnen in dazu bestimmten Tröglein ihr Futter

hin.

So wie die Feuchtigkeit, ist auch die Kälte den Füßen schädlich,

weil sie die Gicht veranlassen kann; um dieß zu verhüten, stellt

man die Küchlein besser auf Wolle oder erwärmten feinen Flußsand

von 16–20° R.

Im Winter umgibt man, um die Wärme besser zusammenzuhalten, die

Brütvorrichtung mit einer Decke oder mit Hammelfellen, die Wolle

gegen innen gekehrt.

Drittes Capitel. Umstände, welche vorzüglich zu beobachten sind.

Um sich von der Güte des Thermometers zu überzeugen, muß man die

Kugel desselben 6–8 Minuten in den Mund nehmen, zu

welchem Behuf man es von seinen Brettchen ablöst; das

Quecksilber etc. bleibt bei 30° R. stehen. Man bezeichnet

diesen Punkt vorsichtig mit einem kleinen Strich von rother

Oelfarbe und macht noch einen zweiten Strich 2 Linien drüber,

bindet dann den Zwirnfaden über beide Zeichen (wovon das untere

30° und das obere 33° R. anzeigt) und befestigt

dann das Thermometer wieder auf seinem Brettchen. Man kann es

nun als ein Normalthermometer betrachten.

Je größer der leere Raum am dickern Ende eines Eies ist, desto

älter ist dasselbe und in der Regel ist die große Leere ein

beinahe sicheres Zeichen der Unfruchtbarkeit eines Eies.

Man mag die Eier auf die Spitze oder auf die Seite legen, sie

kriechen jederzeit aus; gegen das Ende der Bebrütung jedoch ist

es besser, sie mit dem dickeren Ende nach oben zu stellen; hier

befindet sich der Kopf des Thierchens und an dieser Stelle

schöpft es die Luft zum Athmen; mit dem Kopf nach unten gekehrt,

würde es umkommen.

Ein noch warmes, erst frisch gelegtes Ei bringe man nicht in die

Brütvorrichtung. Ich lasse sie lieber 3–4 Tage, ja

10–14 Tage und darüber alt werden.

Vom 1ten bis 15ten Tag der Bebrütung können die Embryonen eine

33° R. übersteigende Wärme ertragen, vorausgesetzt, daß

dieser Zustand nicht über 6 Stunden aneinander fortdaure. Es

gilt dieß sowohl von der Kälte als von der Wärme; 6 Stunden ist

die höchste Zeit, während welcher das Küchlein zu viel Wärme

oder Kälte ertragen kann; auch darf sich ein solcher Wechsel

nicht oft wiederholen. Gleichmäßigkeit der Wärme ist das

beste.

Gegen den 16ten Tag erhalte man die Wärme nur auf 26 bis

32° R., denn dieser Zeitpunkt ist kritisch, weil nun das

Küchlein schon wohl entwickelt ist und die Eier durch ihre

Berührung sich wechselseitig Wärme mittheilen. Hierauf ist

besonders zu achten, weil sonst die Küchlein umkommen, auch muß

zu dieser Zeit die Feuchtigkeit in der Vorrichtung vermehrt

werden.

Der Anfang und das Ende sind die zwei Epochen, wo Gleichmäßigkeit

der Wärme unerläßlich ist.

Mittelst dieses Verfahrens bringt man eben so gut Gänse-,

Enten-, Wälschhühner-, Rebhühner- und

Fasaneneier zum Auskriechen. (Alle diese Geflügelarten fressen

erst 24 Stunden nach ihrem Austreten aus der Schale.) Die Hühner

kriechen in 21–22 Tagen, die Wälschhühner in 27, und die

Enten in 28 bis 30 Tagen aus.

Von Taubeneiern und andern will ich nicht sprechen; dieselben

würden ebenfalls auskriechen, da die Thierchen aber allein nicht

fressen, so könnten sie nicht aufgezogen werden.

Man nimmt als ausgemacht an, daß der Donner viele Eier unter der

Henne tödtet; ich glaube dieß noch einer zweiten Ursache

zuschreiben zu müssen. Wenn es nämlich donnert, geräth die durch

das Geräusch erschreckte Henne in eine fieberhafte Bewegung,

kommt in starken Schweiß und schreckliche Angst; die Folgen

hievon sind rasche und zahlreiche Stöße, welche ein feines Ohr

deutlich vernehmen kann; bei diesen Bewegungen zersprengt sie

mehrere Eier und wie gesagt, ist jedes nur einigermaßen

gesprungene Ei verloren.

Manchmal, namentlich gegen das Ende der Brütung, hört man das

Piepen des Küchleins in der Schale, ehe es noch die kleinste

Oeffnung in dieselbe gemacht hat, woraus deutlich hervorgeht,

daß die äußere Luft mit der innern sehr frei communicirt. Aus

diesem Grund muß man wie gesagt, dem übeln Geruch durch ein

verdorbenes Ei aufs sorgfältigste vorbeugen, denn durch diesen

allein kann es alle anderen vergiften.

Das Ausbrüten in der Vorrichtung hat vor dem unter der Henne den

Vorzug, daß man zu jeder Zeit Hühner bekommen kann. Auch gewährt

die Vermehrung des Hausgeflügels einen sehr großen Nutzen, indem

man viel mehr Eier und einen viel größern Vorrath eines

delicaten Fleisches für den Tisch erhält.

Durch mein Verfahren und die Befolgung obiger Vorsichtsmaaßregeln

brachte ich im Frühjahr zwei Drittel, im Sommer die Hälfte, im

Winter aber nicht das Drittheil der Eier in meiner

Brütvorrichtung zum Auskriechen. Im Allgemeinen erhielt ich mehr

Küchlein als mittelst der Hennen, denn diese bringen höchstens

1/3 der ihnen anvertrauten Eier zum Auskriechen; sie ersticken

oder zerdrücken eine ziemliche Anzahl Küchlein.

Viertes Capitel. Von

der Geburt der Hühnchen.

Das Küchlein liegt kugelförmig in seiner Schale, den Hals

gebogen, auf dem Bauch aufliegend, in dessen Mitte der Kopf

liegt; der Schnabel geht unter dem rechten Flügel durch und

steht seitlich etwas über den Rücken hervor; die Füße unter dem

Bauch zusammengezogen, die Zehen gegen den Bürzel zurückgebogen

und mit ihrer äußeren Rundung den Kopf beinahe berührend. Mit

seinem Vordertheil ist es gegen das dicke, mit dem Hintertheil

gegen das spitzere Ende des Eies gewendet. Selten ist die

Stellung des Fötus eine andere und in derselben wird das

Küchlein durch eine starke Membrane erhalten.

Der Schnabel des Küchleins endigt in eine kleine, feine, sehr

harte und scharfe Spitze, mittelst welcher es durch Reibung

zuerst die innere Membrane zerreißt und dann die Schale

durchwetzt; später verschwindet diese Spitze. Die Stöße, welche

es mit seinem Schnabel gibt, um sich zu befreien, sind stark

genug, daß man sie ganz deutlich hören kann; der Kopf des

Thierchens wird bei dieser Arbeit von dem Flügel

unterstützt.

Der Kopf ist im Vergleich mit dem übrigen Körper sehr groß; es

kann ihn auch die ersten Stunden nach der Geburt kaum aufrecht

erhalten.

Wenn es sich durchgräbt, so hört man oft ein kleines Geräusch am

Ei, mehr gegen das dickere Ende desselben zu; man nimmt die

Membrane wahr, die es durchlöchert; es piept und bleibt in

diesem Zustand öfters mehrere Stunden; gewöhnlich aber kriechen

die gesunden und starken Küchlein für sich allein mit

Leichtigkeit aus. Um ihnen behülflich zu seyn, kann man in das

Ei mit einem Schlüssel ringsum Sprünge klopfen; man thut dieß

einen Tag vor dem Auskriechen, d. i. am 20sten Tag. Dabei muß

man sorgfältig vermeiden, das innere Häutchen im geringsten zu

verletzen, weil das Thierchen sonst in ein paar Stunden

daraufgienge. Bei von Hennen bebrüteten Eiern dürfte dieses

Sprengen nicht geschehen, weil sie dann alle Eier zerdrücken

würden, was in der Schublade der Vorrichtung nicht geschehen

kann.

Manche Küchlein arbeiten unausgesetzt, andere ruhen dazwischen

aus; da sie nicht alle gleich stark sind, so brauchen sie auch

nicht gleich lange Zeit bis zum Auskriechen; manche brauchen 8,

andere 18 Stunden, andere endlich kommen erst 24 Stunden,

nachdem die Schale gesprengt zu seyn schien, heraus.

Ehe das Küchlein zur Welt kömmt, muß es einen hinlänglichen

Vorrath von Nahrung im Leib haben, so daß es etliche und 20

Stunden keine zu sich zu nehmen braucht; ich sah deren zwar

6–8 Stunden nach dem Auskriechen fressen, was aber in der

Regel ein schlechtes Zeichen ist; jener Vorrath besteht in einer

Portion Dotter, die nicht consumirt wurde und durch den Nabel

des Thiers in dessen Körper gelangt; die Küchlein welche, ehe

sie dieses Dotter aufgesaugt haben, zur Welt kommen, kränkeln

und sterben einige Tage nach ihrer Geburt.

Fünftes Capitel. Nahrung der Küchlein.

24 Stunden nach der Geburt gibt man den Küchlein etwas mit Wein

befeuchtete Brodkrume und trockne Brodkrume mit Hirse vermengt.

Hat man harte Eier, so vermengt man sie mit Brodkrume, läßt aber

die Eierschalen weg. Auch die am 6ten Tag ausgesuchten klaren

Eier und diejenigen, in welchen die Küchlein erstarben, können

während der ersten Tage zur Nahrung dienen.

Nach 5 bis 6 Tagen gibt man ihnen Morgens und um 6 Uhr Abends ein

Gemenge aus grobgemahlener oder vielmehr bloß gestoßener Gerste und eben soviel gesottenen Kartoffeln. Statt des

Gerstenmehls kann man auch gekochte und geplatzte Gerste nehmen,

welche man in diesem Fall zerdrückt. Die gekochte oder gemahlene

Gerste vermengt man gehörig mit den Kartoffeln, feuchtet alles

mit Wasser oder besser etwas Milch an, ohne übrigens das Gemenge

zu dünn zu machen.

Dieses Gemengsel kömmt sehr billig zu stehen und ist nährend. Die

Hühnchen befinden sich sehr wohl dabei. Wenn ihre Begierde

darnach etwas nachließ, reizte ich ihren Appetit wieder durch

Zusatz einer Handvoll Küchensalz und etwas Knoblauch.

Sicherlich lieben die Hühner ebenfalls die Abwechselung der

Speisen. Man kann daher diesem Gemengsel, welches die Grundlage

ihres Futters ausmacht, ein Gemenge aus Küchenüberresten und

einigen gekochten Fleischarten von geringem Werth, wie Herz,

Leber, Ochsenlunge etc., recht klein gehackt, substituiren, das

Ganze zu gleichen Theilen mit Gerstenmehl und Kartoffelbrei

vermengt.

Es genügt nicht, den Hühnchen zwei gute Mahlzeiten zu bereiten,

sondern man muß überdieß ihre Trögchen immer mit etwas

Samenkörnern, Wurzeln, Kräutern etc. bald gekocht, bald roh,

versehen. Vorzüglich lieben sie die Laucharten, welche man sehr

klein hacken und ihnen von Zeit zu Zeit geben muß.

Das Futter der Hühnchen während des zweiten Monats ist ungefähr

dasselbe; hat man etwas vorzüglich den Appetit Anregendes, so

gibt man es natürlich nicht diesen, welche schon stärker und

leichter zu ernähren sind, als die kleinern.

Hinsichtlich des Hühnerfutters wählt man, bei gleicher Güte, das

wohlfeilste und ihnen am besten mundende. Vorzüglich lieben sie

die Erd- oder Regenwürmer; man kann sich davon eine

hinreichende Menge, entweder durch Sammeln derselben, oder durch

künstliche Würmerzucht verschaffen.Um eine solche Würmerzucht anzulegen, bringt man in einen

oder mehrere irdene s. g. Buttertöpfe Pferdemist und

Rindsblut; nach einigen Tagen bildet sich eine ungeheure

Menge Würmer, welche man durch zeitweises Zusetzen von

Gerstenhefe zu unterhalten sucht.

Das Hühnchen muß oft trinken. Um sein Wasser immer rein zu

erhalten, muß man es ihm aus einem Brunnen geben, wie den

Tauben. Dieser Brunnen besteht bloß aus einer Steinzeugflasche,

welche umgelegt sich in ein kleines Trögchen ergießt.

Die Hühnchen müssen auch sehr rein gehalten werden, um sie vor

Ungeziefer zu behüten, welches sie sehr ermüdet und abmagert.

Merkt man, daß sie Ungeziefer bekommen, so müssen die Pulte wohl

ausgeklopft und gereinigt, und der Kopf jedes

Thierchens mit Fischthran eingerieben werden. Auch kann man

ihnen an einen trockenen und bedeckten Ort Asche hinlegen, damit

sie sich darin wälzen können. Sind sie räudig, so erfrischt man

sie mit Salat und allerlei gehacktem grünem Zeug.

Betreibt man mehrere Bebrütungen, so muß man so viel als möglich

die Hühnchen gleichen Alters zusammenbringen, weil sonst die

stärkern die jüngern am Essen verhindern, und letztere

geschlagen und bald herunter kommen würden.

Bemerkt man schwächliche Hühnchen, welche die Flügel hängen

lassen, so muß man sie bald von den übrigen trennen und ihnen

Brod zerbröckeln, welches man in gezuckerten Wein taucht.

Nöthigenfalls bläst man ihnen mit dem Munde warmen Wein unter

die Flügel; man bringt sie an einen trockenen, einsamen,

geräuschlosen Ort. Diese Maaßregeln genügen gewöhnlich zu ihrer

Wiederherstellung.

Hat man viele Hühnchen aufzuziehen, so muß man die Pulte

vermehren; man macht sie dann mit zwei Eingängen wie Fig. 39 zeigt. A ist der

Boden des Pults; B die Decke, in der

Mitte hohl, damit die Küchlein zu einer Seite hinein, zur andern

hinaustreten können, falls diejenigen in der Mitte zu sehr

gedrückt würden. Auf diese Weise verhindert man daß Küchlein

ersticken.

Réaumur, welcher sich mit der

Bebrütung der Eier viel beschäftigte, nennt künstliche Mutter ein vom Weißgerber

zugerichtetes, die Wolle nach unten gekehrt, über einen Rahmen

ausgebreitetes Lammfell. Der Rahmen wird mittelst vier in die

Erde gesteckter Pfählchen, an welchen die vier Ecken des Rahmens

befestigt werden, je nach der Größe der Küchlein und zwar

geneigt, wie ein Pult, höher oder niederer gesteckt. Das

Lammfell fällt rings um den Rahmen bis auf die Erde herunter,

ohne jedoch an letzterer befestigt zu werden, damit die

Küchlein, welche sich hineindrängen um Wärme zu suchen, nicht

gedrückt oder erstickt werden und auf der andern Seite heraus

können.

Jeder Quadratfuß (oder 0,32 Quadratmeter) der künstlichen Henne

kann 36 Küchlein des frühesten Alters unter sich aufnehmen.

Der Rahmen B, mit Katzen- oder

Kaninchenfell in dieser Art bedeckt, ist in der Mitte mit einem

Scharnier versehen und geht auf beiden Seiten auf. Er ist nicht

fixirt und ruht nur auf den Punkten 1, 2, 3, um sich unter dem

Rücken der Küchlein heben zu können.

Ich fand, daß der einmal erwärmte Flußsand das beste Mittel zum

Aufziehen der Hühnchen ist. Sie verschlingen manchmal ein paar

Körnchen von demselben, was aber ihre Verdauung nur

befördert.

Sechstes Capitel. Die Krankheiten der Hühner und Hühnchen.

Pips (Zipf). Diese Krankheit wird in der Regel durch Wärme,

Mangel an Wasser und Unreinlichkeit veranlaßt. Die Zunge wird

hart, lederartig und mit einer Art Schuppen bedeckt; das

Thierchen frißt nicht mehr und wenn man ihm nicht bald zu Hülfe

kömmt, so stirbt es unfehlbar. Man nimmt das Huhn zwischen die

Beine, öffnet ihm den Schnabel, kratzt das lederartige Häutchen

mit dem Nagel oder einer Nähnadel auf, und reißt es von der

Zunge los, die man dann mit etwas verdünntem Essig, Baumöl oder

auch mit Speichel befeuchtet; andere empfehlen einen Tropfen

guter Milch, was für das Thier weniger schmerzhaft ist; in

keinem Fall aber gibt man ihm vor wenigstens einer Viertelstunde

etwas zu trinken.

Schwindsucht. Sie kann zuweilen

dadurch geheilt werden, daß man ihnen als Futter gekochte

Gerste, mit Mangold gemengt, und als Getränk Wasser gibt, womit

man eine Handvoll von dieser Pflanze aufgegossen hatte. Dauert

die Krankheit dann noch fort, so ist das Thier verloren.

Geschwüre. Zuweilen überzieht sich

der Körper mit Geschwüren, wodurch sie kränklich werden. Ist

hieran die schlechte Qualität des Futters und Getränkes Schuld,

so braucht man nur die Ursache aufzuheben, um damit auch die

Wirkung zu beseitigen. Um jedoch die Heilung zu beschleunigen,

macht man dem Kranken Umschläge von lauwarmem Wein. Hat die

Krankheit aber einen innern Fehler zum Grunde, so ist es schon

deßwegen rathsam das Thier aufzugeben, weil die Cur langwierig,

schwierig und sehr unsicher ist.

Die Mause. Diese allen Vögeln gemeine

Krankheit ist namentlich den Hühnern, so lange sie noch klein

sind, gefährlich. Sie sind traurig und matt, ihre Federn

straubig; sie schütteln sich oft, als wollten sie sie

abschütteln und suchen sich bisweilen solche auszureißen. Die in

guter Jahreszeit zur Welt gekommenen Hühnchen mausen sich noch

bei warmem Wetter und leiden durch diese Krankheit weit weniger

als die Späthühner. Um die Mause weniger gefährlich zu machen,

muß man die Hühnchen nicht zu früh herauslassen, namentlich wenn

es kalt ist. Während der Mause muß man ihnen eine erhitzende

Nahrung, z.B. Hirse und Hanfsamen, geben.

Das junge Geflügel hat zwei Krankheiten, die eine, wenn die

Schwanzfedern zu treiben anfangen, die andere, wenn der Kamm zum

Vorschein kömmt. In beiden sind Wärme und gute Nahrung

unentbehrlich.

Krankheit des Bürzels (Darre). Es ist

dieß ein kleines entzündetes Geschwür, welches am Ende des

Bürzels auffährt. Das davon befallene Huhn hat straubiges,

mattes Gefieder. Man muß abwarten, bis das Geschwür eine gewisse

Reife erlangt; wenn es dem Druck des Fingers etwas nachgibt,

spaltet man es mit einem gut schneidenden Federmesser und drückt

die Wunde stark aus, damit aller Eiter austritt; hierauf wäscht

man sie mit warmem Essig und mit Branntwein, den man mit einer

gleichen Menge warmen Wassers vermischt; letzterer ist dem Essig

noch vorzuziehen. Nachdem man dieß mehrere Tage nacheinander

wiederholt hat, ist die Wunde bald vernarbt. Da diese Krankheit

von einer großen Erhitzung herrührt, beschränkt man das Huhn

einige Tage lang auf eine kühlende Kost, indem man ihm Lattich

und Mangold, mit Kleie, Roggen und Gerste vermengt und alles mit

einander gekocht, zu fressen gibt.

Gelenksucht (Gicht). Sie wird durch die Feuchtigkeit des

Hühnerstalls veranlaßt, bisweilen auch durch die Nachlässigkeit

der Geflügelmagd, welche den Mist sich zu sehr anhäufen läßt.

Man muß den Stall trocken herstellen oder den Hühnern einen

andern geben, diejenigen, deren Füße steif und geschwollen sind,

an einem warmen Ort, etwa hinter einem Backofen halten und ihre

Unterfüße in Wolle einwickeln.

Durchfall. Er wird gewöhnlich durch

zu kühle Nahrung veranlaßt. Man ersetzt sie daher durch Hafer,

Hanfsamen, Heidekorn; wenn das Uebel aber nach 3–4 Tagen

noch nicht verschwunden seyn sollte, so müßte man den Hühnern in

Wein getauchtes Brod und ein Gemengsel aus gehacktem Heidekorn,

Petersilie und Nesseln und einigen zerkrümelten harten Eiern

geben.

Verstopfung. Sie ist die Folge einer

zu hitzigen Kost. Man gibt den damit befallenen Hühnern eine aus

Brod und Kuttelbrühe bereitete Suppe. Reicht dieß nicht aus, so

bereitet man ein Gemengsel aus sehr fein gehacktem Lattich und

mit derselben Brühe befeuchtetem Roggenmehl. Hilft dieß noch

nicht, so setzt man diesem Gemengsel etwas Manna zu und mengt

davon unter die Kuttelbrühe. Diesem Mittel weicht die

Verstopfung sicherlich.

Von den verschiedenen andern Krankheiten, wie dem Kopfabsceß, der Augenentzündung etc. will ich hier nicht sprechen, und

bemerke nur, daß viele der angeführten Krankheiten das Geflügel

nicht befallen, wenn man es an einem recht trockenen, warmen,

luftigen Orte hält, ihm immer ganz reines Wasser gibt,

wenigstens einmal wöchentlich den Mist ausräumt, den Stall oft

putzt und die Thiere gehörig futtert.

Siebentes Capitel. Von der Wahl der zur Fortpflanzung dienenden jungen

Hühner.

Vorzuziehen sind diejenigen von mittlerer Größe, mit lebhaftem

Auge, großem Kopfe, rothem und seitwärts liegendem Kamme,

starken Beinen, kurzen, starken Krallen, vollem, fleischigem

Leibe (diejenigen mit hohem Sporn sind keine so gute Leghennen

wie die andern); ferner die mit blauen oder schwarzen

Vorderfüßen; diejenigen mit langen Spornen und solche welche zu

krähen suchen und rufen wie Hähne, sind gewöhnlich wild,

zänkisch und legen wenig Eier, brüten schlecht und zerbrechen

oder fressen ihre Eier. Die Farbe der Henne ist von geringem

Belange; daß die grauen und weißen, wie man behauptet, weniger

legen, ist noch ganz unerwiesen.

Die Hühner sind nur 4–5 Jahre von guter Beschaffenheit;

sie müssen daher, wenn sie dieses Alter erreicht haben, durch

andere ersetzt werden. Die alten Hennen, welche nicht mehr

legen, erkennt man an der Härte ihres Kammes und ihrer Füße.

Die Henne ist immer kleiner als der Hahn, ihr Gefieder ist

weniger glänzend und mannichfaltig; ihrem Schwanze fehlen die

schönen Federn des Hahns.

Ein Hahn könnte leicht 20 Hennen genügen. Indessen hat man das

Verhältniß auf 7–8 festgestellt, aber mit Unrecht; 12

kann man ihm geben, ohne für die Befruchtung der Eier etwas

befürchten zu müssen. – Die Wahl des Hahns ist von

Wichtigkeit. Mit dem 4ten Monate beginnt der Hahn die Hennen zu

treten, seine Kraft behält er aber nur 3 oder 4 Jahre.

Erklärung der Abbildungen.

Dieselben Buchstaben haben in Fig.

33 und 34

gleiche Bedeutung.

Der Apparat Fig.

33 hat nur eine einzige Schublade; der in Fig. 34 abgebildete hat deren 8. Die Breite und Tiefe

der Schubladen bleibt bei den verschiedenen Größen der Apparate

immer dieselbe; nur in der Höhe sind diese Möbel-Apparate

verschieden.

A Oeffnung, in welche die Lampe

gestellt wird.

B Galerie, welche einen Käsig zum

Aufziehen der Hühnchen bildet.

C beglaste Decke des Käfigs.

D innen befindliches Reservoir für

das warme Wasser.

E die Eier.

F die Schubladen, in welchen man sie

auskriechen läßt.

H Queröffnung und Löcher zum

Lufteintritt.

I Hahn zum Ablassen des Wassers.

K Röhre rechts, zum Eingießen des

Wassers.

L Pult.

M hindurchgesteckte Röhre eines

langen Thermometers.

N Thermometer.

Man füllt das Reservoir D mit Wasser

an, welches durch die Röhre K

eingegossen wird, zündet dann die Lampe an und dreht sie in die

Oeffnung A, setzt dann auf das

Reservoir den flachen, viereckigen Kasten von Zink, nachdem er

mit Wasser angefüllt wurde, und richtet die Schubladen etc. nach

obiger Anleitung zu.

Auf die rechte Seite der Galerie stellt man das Pult L, mit einem Fell bedeckt, welches

die Mutter vertritt, wie oben beschrieben.

Am andern Ende des Käfigs stellt man den Küchlein Essen und

Trinken in außerhalb angebrachten Trögen vor, damit das Futter

sich nicht erwärmt. Sie stecken die Köpfe wie durch eine

Hühnersteige. Es wird dadurch nichts verzettelt und sie halten

sich reinlicher.

Sollte im Monat August etwa die Temperatur über 32° R.

steigen und diese Wärme 5–6 Stunden lang andauern, so

müßte warmes Wasser abgelassen und kaltes dafür eingegossen

werden, bis zur Herstellung der gehörigen Temperatur.

In den kalten Monaten kann das entgegengesetzte Uebel eintreten;

denn, obwohl die Lampe A in einer

Nuth läuft, damit man den gehörigen Punkt treffen kann, so kann

doch der Fall eintreten, daß man die Temperatur nicht auf

32° R. bringt. Hier abzuhelfen gibt es zwei Mittel: man

verengt entweder die Queröffnung durch Hineinstecken von

Wollenzeug, oder läßt, wenn dieß nicht ausreicht, einen Theil

des Wassers aus dem Reservoir D ab,

weil weniger Wasser leichter zu erhitzen ist. Doch ergreift man

letzteres Mittel nur im Nothfall, weil die Wärme bei einer

großen Wassermasse sich leichter gleichförmig er hält als bei

einer kleinern, und auf gleichmäßige Temperatur vorzüglich

geachtet werden muß.

Das Rauchen der Lampen würde sehr nachtheilig wirken und muß

daher möglichst vermieden werden.

Fig. 35 ist eine Lampe mit 1, 2 oder 3 Brennern, die

sich auf- und abstellen läßt.

Fig. 36 ein mit Pelz behangenes Pult, den Küchlein

als Mutter dienend.

Fig. 37 ein von seinem Brettchen abgenommenes

Thermometer mit langer Röhre.

Fig. 38 ein Thermometer auf einem Brettchen

befestigt.

* * *

Der Hr. Verfasser erhielt von vielen Seiten briefliche

Nachrichten, daß sein Brütverfahren, und zwar beim ersten

Versuche schon sehr gut gelang, was hauptsächlich dem Zutritt

der Luft beizumessen ist, indem bei allen andern Methoden häufig

Asphyxie eintrat.

Tafeln