| Titel: | Ueber die Steuerung der Locomotive; von W. Bender. |

| Fundstelle: | Band 101, Jahrgang 1846, Nr. XXXVIII., S. 171 |

| Download: | XML |

XXXVIII.

Ueber die Steuerung der

Locomotive; von W. Bender.

Aus dem Archiv für Eisenbahnen, Nr. 15.

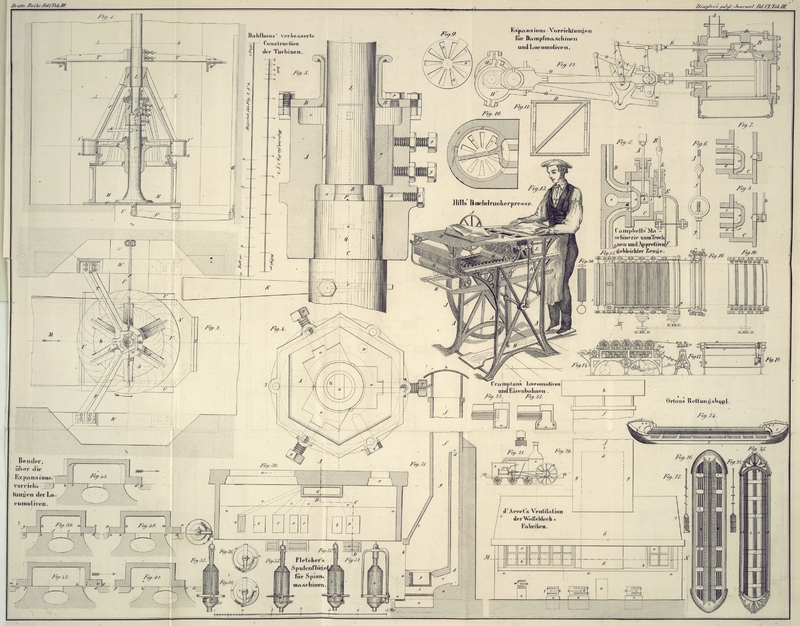

Mit Abbildungen auf Tab. III.

Bender, über die Steuerung der

Locomotive.

Zur Verwandlung der hin- und hergehenden Bewegung in eine

rotirende bedient man sich bei den Locomotiven, wie bekannt, des

Krummzapfens. Ist die Maschine im Lauf, so kann man die Bewegung

desselben als eine gleichförmig geschwinde annehmen, indem das

Trägheitsvermögen der ganzen Masse jede Ungleichförmigkeit

ausgleicht. Ist dieses angenommen, so folgt nach der Theorie des

Krummzapfens, daß. dann die hin- und hergehende Bewegung

eine ungleichförmig geschwinde seyn muß. Und zwar wird sich der

Kolben, welcher diese Bewegung hat, am Anfang seines Laufes

langsam, in der Mitte geschwind, und am Ende wieder langsam

bewegen. Die Dampfsteuerung der Locomotive wird jetzt allgemein

durch Schieber bewirkt, indem diese die Hauptbedingung beim

Locomotivbau, nämlich Einfachheit und Haltbarkeit, am besten

erfüllen. Für diese Schieber nun, welche abwechselnd für jede

Seite des Kolbens den Dampfzutritt, sowie dessen Entweichung

gestatten oder verhindern müssen, wird eine hin- und

hergehende Bewegung verlangt, welche am einfachsten durch

Excentrics von der Hauptachse aus entlehnt wird. Eine gute

Dampfsteuerung, von welcher Art sie auch seyn mag, soll sich nun

am Anfang des Kolbenlaufs rasch öffnen und am Ende desselben

wieder rasch schließen, soll also eine gerade entgegengesetzte

ungleichförmige Geschwindigkeit wie der Kolben haben. Hiedurch

wird einleuchtend, daß man also zur Bewegung der Steuerung kein

Excentricum nehmen darf, welches gleiche

Stellung mit dem Hauptkrummzapfen hat, sondern nur ein solches,

das rechtwinkelig zu diesem steht. Das Excentricum wird nämlich

gerade dann in der Mitte seines Laufes seyn, also die Steuerung

rasch bewegen, wenn der Kolben am Anfang oder Ende seines Laufes

ist, wo er langsam geht und umkehrt.

Somit hätte man also folgenden Hauptsatz der Steuerung:

Die Excentrics, welche die Steuerung

bewegen, werden am zweckmäßigsten rechtwinkelig zu ihren

bezüglichen Hauptkrummzapfen gesetzt.

Bei dem außerordentlich schnellen Umdrehen der Kolbenbewegung

fand man bald, daß bei den Locomotiven von den Gesetzen der

gewöhnlichen Dampfmaschinen abgewichen werden müsse. Man

erkannte nämlich erstens, daß es nicht nöthig sey dem Kolben bis

dicht vor dem Umkehren seines Laufes neue Impulse mitzutheilen;

man sah zweitens ein, daß es vortheilhaft wäre, die Entweichung

des Dampfes schon etwas früher eintreten zu lassen, als der

Kolben seinen Lauf vollendet hat, und drittens fand man für

rathsam, am Boden des Cylinders einen elastischen Körper, am

besten Dampf, anzubringen, welcher den Stoß und die Wirkung auf

die Kurbelachse mindert und beim Anfang der veränderten Bewegung

des Kolbens diesen gleich kräftig vorwärts treibt.

Um diese drei Vortheile zu erlangen, stellte man das Excentricum,

welches die Steuerung bewegt, so zum Krummzapfen, daß es schon

etwas über die Mitte seines Laufes hinaus ist, ehe dieser noch

seinen Halbkreis vollendet hat, kurz daß das Excentricum seinem

Krummzapfen voreilt. Dieses wurde bewirkt durch die Verwandlung

der rechtwinkeligen Stellung des Excentricums in eine

spitzwinkelige zum Krummzapfen. Der zweite Hauptsatz der

Locomotivsteuerung heißt also:

Man verändert die rechtwinkelige Stellung

der Excentrics in eine spitzwinkelige zum bezüglichen

Krummzapfen, um das für vortheilhaft erkannte Voreilen der

Schieber zu bewirken.

Diese Stellung der Excentrics brachte beträchtlichen Gewinn im

Nutzeffect der Locomotive. Durch das frühere Sperren des

Dampfzutritts wurde Dampf erspart, welcher wenig Nutzen brachte,

dadurch hatte der Kessel auch noch für größere Geschwindigkeiten

Dampf genug. Durch das frühere Oeffnen des

Dampfentweichungscanals wurde der Gegendruck, welcher bei dem

Verändern der Kolbenbewegung durch den nicht rasch genug

entweichenden Dampf entstand, gemindert; also an Kraft gewonnen. Durch etwas Gegendampf endlich wurde der Stoß des

Kolbens aufgefangen, und beim Verändern der Bewegung konnte der

Dampf gleich kräftig wirken, wodurch mithin wieder eine

Erleichterung im Gang der Maschine, nämlich besseres Umwerfen

der Kolbenbewegung, erhalten wurde.

Der ursprüngliche Dampfschieber hat bei seinem Schlusse, so wie

Fig.

39 zeigt, an jeder Seite einen Ueberhang bei g, h, m und u von ungefähr einer Linie, welches eben zum

dampfdichten Schließen hinreicht. Die Dampfcanäle sind gleich

groß ab = cd; die Zwischenräume bf und ec sind so groß, daß der Schieber gerade darauf Platz

hat; also bf = gh und ec = mn. Ein Zwischenraum ist mithin

um den Ueberhang des Schiebers, hier nämlich zwei Linien größer

als eine Dampföffnung. Der Ausströmungscanal f, e wird etwas größer gemacht als

eine Dampföffnung, um das rasche Entweichen des Dampfs zu

begünstigen.

Es sey Fig.

40 die Stellung eines voreilenden Schiebers beim

Wechsel des Kolbenlaufs. Hier findet man den Dampfzutritt schon

um ag offen, man hat also schon um

ag Gegendampf während des eben

vollendeten Kolbenlaufs. Ferner ist die Dampfentweichung schon

um cm geöffnet, welche Oeffnung der

Größe des frühern Entweichens entspricht, und endlich ist der

Dampfzutritt, durch welchen so eben der Lauf des Kolbens bewirkt

wurde, schon um nd geschlossen,

mithin wurde um die Größe nd der

Dampf früher abgesperrt. Betrachtet man nun diese Construction

näher, so findet sich, daß der Gegendampf an Größe stets dem

frühern Entweichen gleich seyn muß ag =

cm, und daß das frühere Absperren des Dampfs nur um den

doppelten Ueberhang des Schiebers, hier also zwei Linien größer

ist, indem nämlich eine Linie schon beim vollständigen Schluß

des Schiebers früher absperrt und noch eine Linie hinzukommt,

damit sich der Schieber auf der andern Seite eben öffnen kann.

Hieraus folgt, daß wenn der Gegendampf um eine bestimmte Größe

wächst, zugleich auch die frühere Entweichung und das frühere

Absperren um dieselbe Größe wachsen muß; daß also bei dieser

Construction des Schiebers die besagten drei Punkte von einander

ganz abhängig sind.

Nun erkannte man aber bald, daß die Wichtigkeit der drei

Vortheile des Voreilens von einander sehr verschieden sind, daß

nämlich der Gegendampf über eine gewisse Gränze vergrößert,

Schaden bringt, indem er den Lauf des Kolbens zu frühe hemmt,

daß ferner das frühere Entweichen, über eine andere Gränze

hinaus vermehrt, ebenfalls seinen Vortheil verliert, indem es

den noch wirkenden Dampf verschwächt, und daß

endlich das frühere Absperren des Dampfs bei einiger

Vergrößerung zur Expansionssteuerung wird, welche, wie schon bei

den stabilen Dampfmaschinen bekannt, große Vortheile gewährt.

Kurz, man erkannte, daß es gut wäre die drei Vortheile des

Voreilens von einander unabhängig zu machen.

Zu diesem Zweck veränderte man die Schieberüberhänge und den Hub,

wodurch folgende Hauptsätze der Dampfsteuerung entstanden.

Man nenne den zu gebenden Gegendampf = G, das frühere Entweichen = E, das frühere Absperren = A und die Größe eines Dampfcanals = O, so ist:

1) Der Schieberüberhang nach Außen =

(A – G)/2;

2) der Schieberüberhang nach Innen =

(A – G)/2 + G – E;

3) das Voreilen des Schiebers = (A – G)/2 + G;

4) der Schieberhub = 20 + A – E.

Wenn nämlich das Voreilen bei der ersten Construction vermehrt

wird, so hat man die Größe des Absperrens A gleich dem doppelten Ueberhang nach Außen, welcher

in zwei Linien besteht, mehr der Größe des Gegendampfs, also

wenn man den Schieberüberhang nach Außen mit U bezeichnet A = 2 U + G, woraus mithin

U = (A

– G)/2 folgt.

Das Voreilen des Schiebers ist nun, wie leicht ersichtlich,

gleich dem Ueberhang von Außen, um welchen sich der Schieber bis

zur Oeffnung bewegen muß, mehr dem Gegendampf, also = (A – G)/2 + G.

Ferner hat man die Größe des frühern Entweichens gleich dem

Voreilen weniger dem innern Ueberhang, welches früher bei

gleichen Ueberhängen dem Gegendampf gleich war. Nennt man nun

J den innern Ueberhang, so wird

demnach das frühere Entweichen

E = (A

– G)/2 + G –

J seyn, woraus folgt J = (A

– G)/2 + G –

E.

Der Schieberhub, das heißt die Länge seines Laufes bis zum

Wechsel der Bewegung, endlich muß so groß seyn, daß jeder

Dampfcanal einmal vollständig offen ist. In Fig.

41 hat also der Punkt g

bis b zu gehen, welche Länge gleich

der Größe zweier Dampföffnungen mehr dem innern und äußern

Ueberhange ist;

also = 20 + (A

– G)/2 + G –

E + (A – G)/2 = 20 +

A – E.

Es sey nun z.B. eine Dampfsteuerung zu construiren, welche um 10

Linien des Schieberlaufs früher absperrt, expandirt, dabei den

Dampf um 3 Linien früher entweichen läßt und um 2 Linien

Gegendampf liefert, so erhält man nach obigen Formeln folgende

Daten:

1) Der Ueberhang nach Außen

= (A –

G)/2 = (10 – 2)/2 = 4 Linien.

2) Der Ueberhang nach Innen

= (A –

G)/2 + G – E = (10

– 2)/2 + 2 – 3 = 2 Linien.

3) Das Voreilen des Schiebers

= (A –

G)/2 + G = (10 – 2)/2 +

2 = 6 Linien.

4) Der Schieberhub, wenn die Oeffnung O eines Canals 18 Linien beträgt

= 2 O + A – E = 36 + 10 – 3 = 43'''

Fig. 42 stelle den Schieber beim Wechsel der

Kolbenbewegung, also mit dem Voreilen dar, er ist bereits von

m bis r vorgerückt; das sind 4 Linien Ueberhang nach Außen =

ma mehr 2 Linien

Gegendampf = ar, also 6 Linien

Voreilen. Ferner ist zugleich h bis

i gegangen, also auch 6''',

wovon aber bloß ci als

früheres Entweichen bleiben = 3 Linien, indem hc der innere Ueberhang von 3

Linien abgezogen werden muß. Endlich finden wir die Absperrung

schon von dg, welche gleich

dn dem äußern Ueberhang

von 4 Linien mehr dem Voreilen ng von 6 Linien, also gleich 10 Linien ist, wie es

verlangt wurde. Der Schieberhub ist = 43 Linien, nämlich 2mal

der Dampföffnung = 36''' + dem äußern Ueberhang von 4''' mehr

dem innern Ueberhang von 3''' = 43'''.

Wenn nun die Größe der Absperrung = 10 Linien ist, und die des

Schieberlaufs 43 beträgt, so findet man das Verhältniß des Wegs

nach der Absperrung zum Ganzen wie 10/43 zu 1. Wir haben also

hier ungefähr 1/4 des Schieberlaufes Expansion und 3/4 desselben

vollen Dampf. Im Allgemeinen wäre das Verhältniß der frühern

Absperrung zum ganzen Schieberlauf = A/(2 O + A – E).

So einfach nun diese constante Expansion und so zweckmäßig sie

bei kleinern Verhältnissen ist, so findet man doch bei näherer

Untersuchung, daß sich bedeutende Unzukömmlichkeiten einstellen,

so wie man etwas stärker expandiren will.

Betrachtet man Fig.

43, so findet man beim frühern Absperren des

Dampfzutritts dg zugleich auch

ein früheres Absperren der Dampfentweichung, nämlich be, welches bei einiger Größe

bedeutenden Schaden bringen muß. Die Größe des frühern Schlusses

der Dampfentweichung ist allgemein ausgedrückt = A + G – E. Denn man erkennt

leicht, daß bc gleich ist dem

Voreilen mehr dem innern Ueberhang also

= (A –

G)/2 + G + (A – G)/2 + G – E

oder verkürzt = A + G – E.

Weil nun der Nachtheil gerade darin beruht, daß der Dampf nicht

vollständig entweichen kann, so hat man also auch nicht mehr

nöthig, noch extra Gegendampf wirken zu lassen; dieser bleibt

also bei Expansionssteuerungen am besten ganz weg, indem ja dem

Vergrößern der Expansion nur das Zustarkwerden des Gegendrucks

von dem nicht ganz aus dem Cylinder entweichenden Dampfe

feindlich entgegensteht.

Es folgen also, wenn G = O wird, für

die constante Expansionssteuerung folgende Formeln:

1) der Ueberhang des Schiebers nach

Außen = A/2;

2) der Ueberhang nach Innen = A/2 – E;

3) das Voreilen = dem Ueberhang nach

Außen = A/2;

4) der Schieberhub, wie schon früher =

2 O + A

– E.

Der Nachtheil der frühern Absperrung der Dampfentweichung ist

aber dann = A – E, mithin zwar kleiner wie vorher,

da aber E nicht über eine gewisse

Gränze vergrößert werden darf, dennoch mit A, also mit dem Nutzen wachsend. Die

Gränze der nützlichen Vergrößerung der Expansion liegt demnach

da, wo die frühere Absperrung der Dampfentweichung gerade dem

richtigen Gegendampf gleich kommt, welches wie man leicht

einsieht, bald der Fall seyn wird.

Um nun die Expansion über diese Gränze zu vergrößern, müßte man

die weniger einfachen Vorrichtungen der stabilen Dampfmaschinen

anbringen; da aber Einfachheit die Hauptbedingung beim

Locomotivbau ist, und das Außerachtlassen derselben gehörig

gerechtfertigt seyn muß, so betrachten wir deßhalb den Nutzen

und die Wirkung der Expansion etwas näher.

Wenn eine Maschine in Thätigkeit gesetzt werden soll, so muß der

Dampf die Summe aller Widerstände, welche sich auf den Kolben

concentriren, überwältigen; er muß also durch seine

Spannung einen um ein Geringes größern Druck auf den Kolben

ausüben, als die gesammten Widerstände Gegendruck darbieten.

Dabei wird die Geschwindigkeit der Bewegung von der Quantität

des Dampfes abhängen, welches sich im Kessel bei gleicher

Spannung neu erzeugt; denn füllt sich ein Cylinder in einer

Secunde um 3 Fuß seiner Länge mit neuem gleich starkem Dampf, so

muß auch der Kolben um 3 Fuß in der Secunde vorwärts gehen.

Hat man aber im Kessel einen viel größern Dampfdruck, als der

Kolben zu einer Bewegung bedarf, so wird dieser durch den

Ueberschuß an Kraft so lange in beschleunigter Bewegung

erhalten, bis entweder

1) durch die vergrößerte Geschwindigkeit

die Widerstände sich so mehren, daß sie endlich dem Dampfdruck

im Kessel das Gleichgewicht halten, oder

2) der Dampf im Kessel sich nicht mehr

schnell genug erneuern kann, und deßhalb seinen Druck so weit

erniedrigen muß, bis er dem Kolbenwiderstand gleich wird,

oder

3) die Beschleunigung des Kolbens so groß

wird, daß der Dampf nicht mehr mit derselben Dichtigkeit und

Spannung durch die Einströmungsöffnungen nachkommen kann und

sich deßhalb im Cylinder so lange Expandiren muß, bis abermals

sein Druck gleich dem Widerstande wird, während er im Kessel

derselbe bleibt.

Nachdem einer dieser drei Fälle eingetreten ist, wird die

Kolbenbewegung gleichförmig werden, weil der Ueberschuß an Kraft

durch das Gleichwerden des Dampfdrucks mit dem Widerstand

wegfällt. Bei den stabilen Dampfmaschinen ist in der Regel bei

gleichförmiger Bewegung der Dampfdruck im Cylinder nur wenig von

dem im Kessel verschieden. Bei Locomotiven hingegen findet wegen

der verlangten schnellen Kolbenbewegung zuweilen ein großer

Unterschied statt.

Um uns nun die Arbeit des Dampfs recht klar zu machen, nehmen wir

einen Kolben, der z.B. mit 60 Pf. auf den Quadratzoll seiner

Oberfläche belastet ist, und lassen ihn durch einen Dampf mit

einem Minimum mehr als 60 Pfd. Spannung bewegen; es wird

alsdann, wenn man den Dampfzutritt absperrt, der Kolben

natürlich stehen bleiben, und der Dampf, wenn er entlassen wird,

seine Arbeit vollendet haben.

Nichtsdestoweniger hat dieser aber noch Kraft; man nehme nur,

anstatt ihn zu entlassen, dem Kolben etwas Widerstand weg, und

der Dampf wird so lange fortarbeiten, bis ihm sein letzter

Gegendruck abgenommen ist, wobei beständig seine Spannung, indem

er sich ausdehnt, expandirt, nach und nach abnimmt und

so z.B. hier von 60 Pfd. für den Quadratzoll auf den

gewöhnlichen Atmosphärendruck herunter kommt.

Die ganze Arbeit nach der Absperrung ist nun bloß durch Expansion

verrichtet, deren Nutzen demnach klar vor Augen liegt. Weil aber

bei den Maschinen der Kolbenwiderstand nicht leicht vermindert

werden kann, so macht man zur Benutzung der Expansion den

Cylinder größer, z.B. um das Doppelte, und sperrt den Dampf ab,

wenn ein gleich großes Quantum wie vorher im Cylinder ist, also

hier bei der Hälfte des Kolbenlaufs. Es wird dadurch für den

Anfang der Bewegung ein Kraftüberschuß erzeugt, indem ja der

Dampf für den Quadratzoll bei der doppelt so großen Fläche des

Kolbens nur die Hälfte Gegendruck erleidet, wie vorher. Dieser

Kraftüberschuß sucht nun eine Beschleunigung zu erzeugen, und

müßte eigentlich die Last doppelt so geschwind halb so hoch

bewegen, was mit dem vorher angewandten Dampfquantum natürlich

gleiche Wirkung gibt; weil aber die Mittheilung der schnellern

Bewegung auf die Masse einer Maschine Zeit erfordert, so wird

die Beschleunigung nicht augenblicklich eintreten. Sperrt man

daher in der Mitte des Laufs ab, und läßt den Dampf entweichen,

so wird in der zweiten Hälfte des Kolbenlaufs, wo gar kein Dampf

wirkt, die in der ersten Hälfte von der Masse absorbirte

Beschleunigung nachwirken, im Gang aber keine Beschleunigung

erzeugen, weil sich der doppelte Kraftüberschuß am Anfang des

Laufes, nämlich für den Quadratzoll halb so viel Last wie

vorher, mit dem Nichtwirken des Dampfs in der letzten Hälfte

ausgleicht. Es wird also die Wirkung dieses Dampfs ohne

Expansion der vorigen gleich seyn. Sperrt man aber in der Mitte

des Laufs ab, ohne den Dampf zu entlassen, so wird sich derselbe

ausdehnen, expandiren. Weil aber bis jetzt noch keine

Beschleunigung und mithin auch noch keine Veränderung der

Spannung erfolgt ist, so wird der Dampf für den Quadratzoll auch

noch denselben Kraftüberschuß, nämlich halb so viel Last als

vorher haben; und deßhalb, wenn er um das Doppelte ausgedehnt,

seine Spannung nach dem Gesetze der Expansion des Dampfs um

ungefähr die Hälfte verloren hat, am Ende des Laufs gerade noch

so viel Kraft haben, als er für den Quadratzoll der Last

entgegensehen muß.

Mithin hat der Dampf während seiner Expansion beständig

gearbeitet, und zwar gerade so viel, wie vorher mit Expansion,

nur daß jetzt eine Abnahme des Kraftüberschusses, also der

Beschleunigung statt fand, wogegen früher eine Abnahme der Last

selbst.

Durch diese Mehrleistung mittelst Expansion muß nun natürlich die

Bewegung des Kolbens wirklich schneller, also der Effect dadurch

vergrößert werden.

Der Dampfdruck soll nun, wie wir schon gesehen haben, bei

gleichförmiger Bewegung im Cylinder gleich dem Kolbenwiderstand

seyn, weil bei dieser Bewegung kein Kraftüberschuß mehr statt

haben kann. Dieses Gleichseyn braucht aber nur in der Summe der

Leistungen eines Kolbenlaufs statt zu finden, während eines

Theils desselben kann aber recht gut ein Kraftüberschuß

bestehen, denn dieses wird, wie wir gesehen haben, durch das

Zeiterforderniß zur Mittheilung der Bewegung einer Masse

erlaubt.

Will man nun noch den größern Nutzen einer vermehrten Expansion

erkennen, so denke man sich z.B. bei 1/5 des Hubs expandirend,

den Kolben auch fünfmal so groß, als er ohne Expansion werden

würde, damit bei 1/5 seines Laufs der zu verarbeitende Dampf

vollständig hineingehe. Es wird dann auch ein fünfmal größerer

Kraftüberschuß am Anfang stattfinden und der Dampf, indem er

sich um das Fünffache expandirt, wieder am Ende gerade noch so

viel Spannung besitzen, als der Kolben bedarf, wobei also die

Expansion während 4/5 des Kolbenlaufs, also während einer

längern Zeit wie vorher gearbeitet hat, woraus der Schluß folgt,

daß bei einer größern Expansion auch ein größerer Nutzen

stattfindet.

Dieß nun berücksichtigt, zeigt deutlich, mit welch gutem Recht

man die vermehrte Expansion bei Locomotiven anzuwenden und

selbst auf Kosten der Einfachheit seinen Zweck zu erreichen

suchte.

Bei der Construction einer Locomotive mit Expansion hat man erst

zu erfahren, ob die Maschine durch die Expansion bei derselben

Dampferzeugung, also bei demselben Brennmaterialaufwand,

kräftiger gemacht werden soll, oder ob man bei derselben

Leistung Dampf und also auch Brennmaterial zu ersparen

wünscht.

In den meisten Fällen genügt die Kraft und man will nur an den

Betriebskosten ersparen. Dann darf natürlich der Kolben nur für

ein solches Quantum Dampf eingerichtet werden, welches, wenn man

die Mehrleistung hinzu addirt, die verlangte Arbeit erzeugt.

Die Betriebskosten zu vermindern, ist eine Hauptaufgabe der

Ingenieure, deßhalb erkannten diese auch bald, daß sehr viel

Dampfkraft, also auch sehr viel Geld für Brennmaterial

verschwendet wird, wenn bei ungünstiger Witterung oder bei

schlechtem Verkehr kleine Trains fahren müssen. Die Locomotive

ist eine Maschine von constanter Kraft und der mit

einer bestimmten Geschwindigkeit zu ziehende Train eine variable

Last; wenn also die Kraft stets mit der Last im Verhältniß

bleiben soll, so muß sie auch variabel werden. Denn hat die

Locomotive einen kleinern Train zu ziehen, als ihr der Kraft

nach zukommt, so wird sie schneller laufen, weil aber die

Geschwindigkeit eine polizeilich bestimmte ist, so muß die

Dampfeinströmung verkleinert werden, und der überschüssige Dampf

wird nutzlos durch die Ventile entweichen.

Man hätte also die Aufgabe, die Dampferzeugung variabel

einzurichten, so daß die verlangte Dampfmenge dem Train nach

Belieben angepaßt werden könnte.

Dieses hat man nun sehr einfach dadurch gelöst, daß man die

Mündung des Dampfentweichungsrohrs verstellbar eingerichtet hat,

so daß man sie bald eng, bald weiter machen kann; denn ist die

Mündung eng, so hat man einen starken Zug im Schornstein, weil

der ausströmende Dampf, durch den geringen Querschnitt der

Mündung aufgehalten, noch mit einer gewissen Spannung in den

Schornstein kommt, und so die heiße Luft mit sich reißt; macht

man die Mündung aber weiter, so wird der Dampf ohne Spannung

oder doch mit weniger in den Schornstein treten, weil ihn nichts

zurückhält; er wird alsdann auch weniger rasch die Mündung

verlassen und mithin einen weniger starken Zug erzeugen. Hieraus

sieht man also, daß man den Zug nach Belieben stark oder schwach

machen kann, wodurch wieder eine beliebig zu ändernde

Dampferzeugung entsteht.

Wir haben nun eine Locomotive mit variabler Dampferzeugung und

constanter Expansion. Bedenkt man aber, daß bei einer vermehrten

Expansion in Bezug auf die Leistung eines Dampfquantums oder des

Brennmaterials auch ein vermehrter Nutzen erwächst, so kommt man

bald zu der Einsicht, daß eine variable Expansion bei einer

variablen Dampferzeugung die Ersparniß an Brennmaterial noch

vergrößern muß. Deßhalb finden wir auch die neuesten

Locomotiven, selbst auf Kosten der Einfachheit, mit vollem Recht

zur variablen Dampferzeugung und zur variablen Expansion

eingerichtet.

Tafeln