| Titel: | Verbesserungen an Maschinen zur Vorbereitung und Reinigung der Wolle, Baumwolle und anderer Faserstoffe, worauf sich John Sykes, Maschinenfabrikant zu Hollingwood in der Grafschaft Lancaster, und Adam Ogden zu Ashton-under-Lyne am 8. März 1845 ein Patent ertheilen ließen. |

| Fundstelle: | Band 101, Jahrgang 1846, Nr. LXXXVII., S. 427 |

| Download: | XML |

LXXXVII.

Verbesserungen an Maschinen

zur Vorbereitung und Reinigung der Wolle, Baumwolle und anderer

Faserstoffe, worauf sich John Sykes,

Maschinenfabrikant zu Hollingwood in der Grafschaft Lancaster, und

Adam Ogden zu

Ashton-under-Lyne am 8. März 1845 ein Patent ertheilen

ließen.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1846, S. 229.

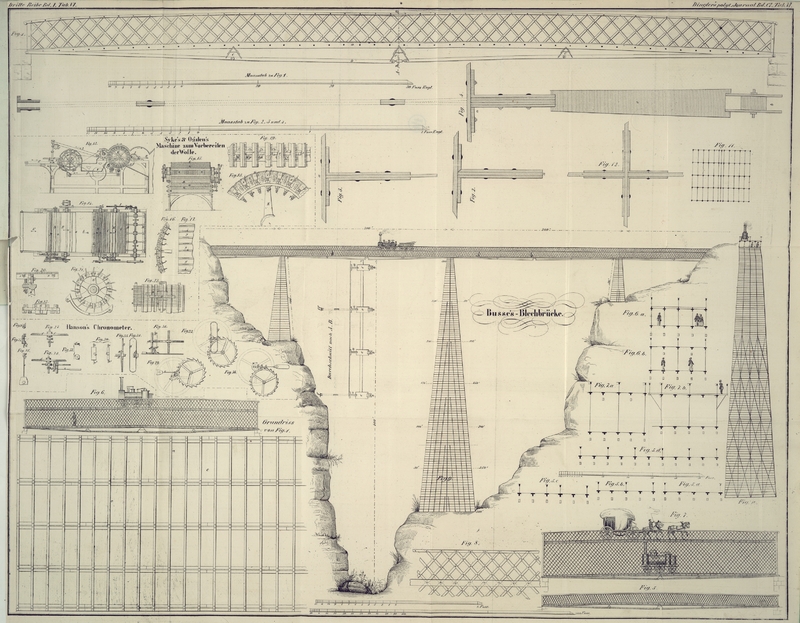

Mit Abbildungen auf Tab. VI.

Sykes' und Ogden's Maschinen zur Vorbereitung

und Reinigung der Wolle etc.

Vorliegende Erfindung besteht in der Anordnung einer Maschine,

wodurch Wolle, Baumwolle und ähnliche Faserstoffe vorbereitet

und gereinigt oder von Staub und andern fremdartigen

Bestandtheilen befreit werden können, bevor sie der

Krämpelmaschine zur weiteren Bearbeitung übergeben werden.

Fig. 13 stellt die verbesserte Maschine im

Längendurchschnitt, Fig.

14 im Grundriß und Fig.

15 im Querschnitt dar. Die übrigen Figuren enthalten

in größerem Maaßstabe abgesonderte Ansichten gewisser Theile.

A ist die feste und lose Rolle

zur Aufnahme des Treibriemens. Die Welle der Treibrollen enthält

eine Trommel B, die an ihrem Umfange

mit einer Reihe Hervorragungen oder Schlägern a versehen ist und in der Richtung

der Pfeile rotirt. Von dem andern Ende dieser Welle aus wird die

Bewegung mittelst eines Systems von Rädern C auf die Zuführwalze D und das Zuführtuch E übertragen. Auf dem letzteren wird

das zu bearbeitende Material mit der Hand ausgebreitet. Die

Zuführwalzen D sind mit Hülfe des

Hebels und kleinen Gewichtes d

leicht belastet, so daß die Trommel B die Faser des Materials nicht zerreißen kann,

sondern dieselbe nur schlägt und sie vorwärts nach der

Oberfläche des endlosen Tuchs F

führt, das sich langsam nach der durch den Pfeil angedeuteten

Richtung bewegt. An der Achse der Trommel B befindet sich die Rolle b, welche die Bewegung mittelst eines Riemens auf eine

ähnliche Rolle c fortpflanzt.

Letztere sitzt an der Achse einer kleineren Schlagtrommel G, die rücksichtlich der Trommel B nach entgegengesetzter Richtung

rotirt. Von dem entgegengesetzten Ende der Welle, woran sich die

Walze G befindet, wird die Bewegung

wieder mittelst eines Riemens von der Rolle g nach der Rolle h geleitet, deren Achse mit zwei

Bürsten H, H versehen ist. Von

dieser Welle aus wird mit Hülfe des Rädersystems I dem Cylinder K eine langsame Bewegung

mitgetheilt. Die eigenthümliche Construction dieses Cylinders

bildet einen wichtigen Theil der in Rede stehenden Erfindung;

die Theile dieses Cylinders sind in den Figuren

16–20 in

verschiedenen Ansichten abgesondert dargestellt. Er besteht aus

zwei oder mehreren kreisrunden Scheiben oder Rädern Fig. 18 und 20,

die fest an eine Achse gekeilt und genau cylindrisch abgedreht

sind. An diese Räder ist eine Reihe von Eisenschienen y so geschraubt, daß zwischen den

einzelnen Schienen für die Kämme i,

i ein Zwischenraum bleibt. Bevor man jedoch die Kämme

i, i an den Cylinder befestigt,

muß der Umfang desselben zu einer genauen und gleichförmigen

Fläche abgedreht werden. An die Seite der genannten Scheiben

oder Räder sind kreisrunde Hervorragungen oder Flanschen

gegossen, und diese sind in regelmäßigen Abständen mit Löchern

versehen zur Aufnahme der Stellschrauben p, welche die Metallstangen tragen, woran die Kämme

i, i befestigt sind. Diese

Stellschrauben adjustiren die Kämme auf die gewöhnliche Weise

mittelst Muttern und sind in die Metallstäbe x geschraubt, von denen man sie

entfernen kann, so daß sie gestatten, den Kamm und die Stange

x herauszuziehen. Wenn die Kämme

und die Stange i und x genau und concentrisch mit dem

Cylinder adjustirt sind, so werden sie durch die keilförmigen

Stücke r festgehalten und zu federn

verhindert; dieses Bestreben sich zu federn entspringt aus der

Wirkung der Schraubenmuttern, indem man die Stangen fest an die

Flansche der Scheibe auf die Stellschrauben p schraubt. Diese Theile werden in

eine geeignete Lage gegen die an die Metallstäbe x genieteten Theile niedergedrückt;

letztere sind dicker als die Muttern und Scheiben, welche die

Kämme an den Stäben x festhalten und

sind mittelst eines kleinen Bolzens befestigt, der sich in einem

außen an der Scheibe angebrachten Schlitz befestigt. Die

Stellung der Kämme i, i und ihres

Zugehörs ist am besten aus Fig.

19, wo die Theile y

weggelassen sind, zu entnehmen. Wenn aber der Cylinder

vollständig ist, so ist der Raum zwischen jedem Kamm mit einer

Schiene y bedeckt, welche, genau an

den Rücken jedes Kammes anschließend, ein Nachgeben der Zähne

verhütet. Auf diese Weise entsteht ein vollkommener Cylinder mit

einer glatten Fläche, die durch eine Reihe von Seitenöffnungen

zum Hineinfügen der Kämme i, i

unterbrochen ist. Die Zähne der letzteren liegen mit der übrigen

Fläche in gleicher Flucht. Durch Abnahme der Stellschrauben p lassen sich die Kämme

erforderlichenfalls herausnehmen und wieder einsetzen, ohne

irgend einen andern Theil des Cylinders K in Unordnung zu bringen.

Die Rotation des Kammcylinders K ist

rücksichtlich der rotirenden Bürsten H,

H so regulirt, daß er jedesmal einer Bürste einen

einzelnen Kamm darbietet, so daß die Wolle herausgebürstet und

auf den Boden niedergelegt wird, indem der Reihe nach jedesmal

eine Bürste mit einem Kamm in Berührung kommt. Die Bürsten

bewegen sich ein wenig geschwinder als die Kämme, so daß sie das

Material von dem Kamm in dem Augenblicke abbürsten, wo die

Kammzähne die Mittellinie passiren. Diese genaue Bewegung der

Kämme und Bürsten ist nothwendig, um das Flocken der Wolle zu

vermeiden.

Die Construction der Schlägertrommel G ist Fig.

21 und 22

nach einem größeren Maaßstabe in der Endansicht und im

Grundrisse dargestellt; der Theil, an welchen die Schläger

befestigt sind, ist aus Fig.

23 zu entnehmen. Die Schläger werden an die Scheibe

e geschraubt. Unmittelbar unter

dem Schläger G befindet sich das

Gitter n, Fig.

22, welches aus einer Reihe parallel neben einander

angeordneter gebogener Stäbe besteht. Die Lage der Stäbe

gestattet dem durch den Schläger G

von den Kämmen weggeschlagenen Material, über ihre Oberfläche

sich zu bewegen und den Staub und Unreinigkeiten abzugeben, ohne

daß jene Verwirrung in Folge des Umwickelns um die Stäbe

entstehen kann, welche stattfindet, wenn die Stäbe in

entgegengesetzter Richtung angeordnet sind.

L, Fig.

13 und 14,

ist ein endloses Tuch, dem durch die Welle der Schlagtrommel B vermittelst eines Riemens und

Räderwerks M eine langsame Bewegung

mitgetheilt wird. Eine der Walzen, um die sich dieses Tuch

bewegt, befindet sich, wie aus Fig.

13 erhellt, unmittelbar über dem Zuführtuch E und die andere nahe bei dem

Schläger G. N ist eine kleine

gerippte Walze, um die an das Tuch L

etwa sich anhängende Wolle oder Baumwolle abzustreifen. Die

Achse der Kammwalze K enthält an

ihrem einen Ende ein Stirnrad, das in ein System von Stirnrädern

greift. Dieses Räderwerk theilt dem endlosen Tuche F sowie den Circularbürsten Q und R

die Bewegung, deßgleichen der Krämpelwalze S eine langsame Rotation mit.

Angenommen nun, die Maschine werde in Bewegung gesetzt und

regelmäßig mit Wolle, Baumwolle oder einem ähnlichen Material

versehen, so ist ihre Wirkungsweise folgende. Das auf das

Zuführtuch gelegte Material geht zunächst durch die Zuführwalzen

D, um von der Schlagtrommel B bearbeitet zu werden. Dadurch wird

dasselbe in gewissem Grade von Staub und Unreinigkeiten befreit,

welche durch das Gitter f auf den

Boden fallen.

Die Zuführwalzen befinden sich in einiger Entfernung von den

Schlägern a und sind nur leicht

belastet, so daß die Faser des Materials nicht zerrissen wird;

auch wird die der Faser anhängende Substanz nicht gewaltsam

herausgeschlagen, sondern vielmehr vorwärts gezogen und mit dem

theilweise bereits gereinigten Material dem endlosen Tuch F übergeben. Das Tuch F führt das Material der rotirenden

Bürste Q entgegen, welche es

aufnimmt und den Kämmen i, i

übergibt. Diese rotiren mit etwas größerer Geschwindigkeit als

die Bürste Q, ziehen daher das

Material durch die letztere und befreien dasselbe von einer

weitern Quantität Staub und Unreinigkeit, die zu Boden fällt.

Die Kämme liegen, wie bereits bemerkt wurde, mit der Oberfläche

des Cylinders K in gleicher Flucht;

durch die Elasticität der Bürsten Q

und R wird das Material

hineingedrückt und auf die Kammzähne i,

i gebracht. Das in den rotirenden Kämmen i, i hängende Material wird nun der

Krämpelwalze S zugeführt, die sich

in gleicher Richtung, nur viel langsamer bewegt. Diese Walze

öffnet, richtet gerade und regulirt das in jedem Kamme

befindliche Material, sie hält ferner einen Theil des letztern

zurück, wenn der Kamm überladen ist. Die Walze S muß so angeordnet werden, daß sie

nicht zu viel Material abnimmt oder die Faser zerreißt. Von

dieser Stelle bewegen sich die Kämme vorwärts, jede mit einer

Portion Wolle, während die durch die Walze S angehaltene Portion von der

rotirenden Bürste R wieder

abgenommen und in den nächsten mit der Bürste in Berührung

kommenden Kamm zurückgeschafft wird. Das auf diese Weise in

jedem Kamme gleichmäßig vertheilte Material wird nun dem

Schläger G zugeführt; und hier kommt

einer der wichtigsten Punkte der vorliegenden Erfindung in

Anwendung. Die in den Kämmen i, i

hängende zum Theil schon gereinigte Wolle wird durch die

Schläger der Trommel G geschlagen;

in Folge dieser Operation wird die Faser von aller nur noch lose

an ihr haftenden Unreinigkeit, Staub u.s.w. befreit, welche

durch das Gitter n in den Behälter

V fällt. Das gereinigte Material

bewegt sich sofort in dem Kamm bis zu der Stelle, wo der Kamm

mit einer der Bürsten H in Berührung

kommt. Die letzteren bürsten, in derselben Richtung wie der Kamm

rotirend, das Material heraus und setzen es in vollendetem

Zustande am Boden ab. Angenommen, ein Theil des Materials, aus

welchem Staub und Unreinigkeit nicht herausgeschafft werden

konnte, ohne die Fasern zu zerreißen oder aus ihrem Strich zu

bringen, werde durch einen der Kämme i der Wirkung des Schlägers G ausgesetzt, so wird, da die Art der Lagerung der

Kämme einer solchen Gewalt nicht Widerstand zu leisten

gestattet, das Material, statt daß die Fasern zerreißen, aus dem

Kamm herausgezogen, durch den Schläger nach dem Gitter n zurückgeführt und auf dem endlosen

Tuche L abgesetzt. Dieses Tuch führt

das unvollendete Material wieder zurück und liefert es an die

Zuführwalze E ab, wo die ganze

Procedur von neuem beginnt. Auf diese Weise werden durch

wiederholte Operationen Staub und andere fremdartige Substanzen,

ohne die Faser zu beschädigen, vollständig von dem Material

abgesondert.

Tafeln