| Titel: | Melling's patentirte Methoden die Speisung der Dampfkessel zu reguliren. |

| Fundstelle: | Band 104, Jahrgang 1847, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Melling's patentirte

Methoden die Speisung der Dampfkessel zu reguliren.

Aus dem Mechanics' Magazine, Dec. 1846, Nr.

1219.

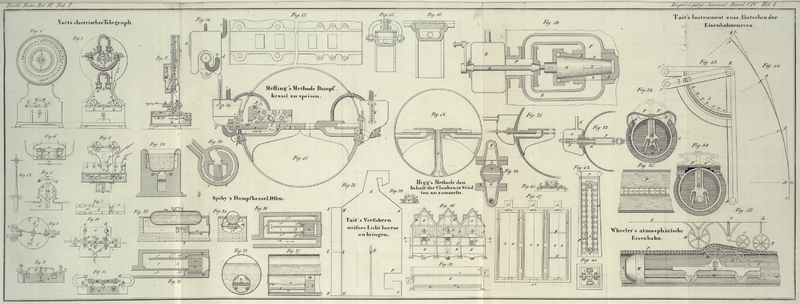

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Melling's Methoden die Speisung der Dampfkessel zu

reguliren.

Die erste Anordnung zur Erzielung einer sichern und regelmäßigen Kesselspeisung,

welche Fig.

13 darstellt, hat mit einem gewöhnlichen Schieberventil einige

Aehnlichkeit. V ist der Schieber; F eine in der Dicke des Metalls angebrachte Kammer; K die obere, X die untere Platte. Die Platte

K wird durch die Gelenke J,

J, J der festen Parallelschiene L dem

Dampfdruck fest entgegengehalten und mit Hülfe einer endlosen Schraube und eines

Rades M, M mit dem Schieber V in innige Berührung gebracht. Wenn man es vorziehen sollte, so kann die

Schraube auch an der Außenseite des cylindrischen Dampfkessels angebracht

werden.

Die untere Platte X hat zwei Oeffnungen, eine bei f zur Aufnahme der Wasserröhre Z und die andere bei R, um das Niedersinken

des Wassers zu gestatten, wenn dieses durch die verschiebbare Kammer F darüber hinweggeführt wird. Die Wasserrohre Z ist vermittelst des festgeschraubten conischen Theils

P mit dem Kessel fest verbunden. Eine durch die

Stopfbüchse H gehende Spindel G theilt dem Schiebventil, an das sie befestigt ist, eine hin- und

hergehende Bewegung mit. Die Wirkungsweise des Apparats ist nun folgende. Wenn die

verschiebbare Kammer F über den Zuführungscanal f gebracht wird, so füllt sie sich, da sie von der

Platte K bedeckt ist, mit Wasser. Wird sie nun vorwärts

geschoben, so kommt der hintere solide Theil des Schiebers über den Zuführungscanal

und verschließt ihn, während die Kammer F über die

Oeffnung R gelangt und ihren Inhalt durch die letztere

augenblicklich in den Kessel fallen läßt. Sollte aber der Kessel bis zur gehörigen

Wasserlinie gefüllt seyn, so kehrt die verschiebbare Kammer, ohne ihren Inhalt abzugeben, an ihren

Platz zurück. Die dünne Röhre I gestattet allem durch die Kammer etwa

zurückgeführten Dampf in einer Richtung zu entweichen, welche der des einströmenden

Wassers entgegengesetzt ist, so daß der Wasserzufluß fortwährend frei erhalten

wird.

Fig. 14

stellt den senkrechten Durchschnitt einer Wasserbüchse dar, welche nach Belieben

angesetzt und wieder abgenommen werben kann, ohne irgend einen Theil des

Dampfkessels zu stören. A ist eine Wasserbüchse von

leichtem Eisenblech mit einem losen Deckel; die Büchse ist mit Ohren versehen, mit

deren Hülfe sie an den Dampfkessel geschraubt werben kann. Sie ist mit einer Höhlung

versehen, um mit der Stopfbüchse der Wasserröhre leichter beikommen zu können. D ist ein schwimmender Wasserstandszeiger oder ein

festes Glas mit einer graduirten irdenen Scale; C ein

biegsamer Schlauch, welcher der Wasserzuführung wegen an irgend irgend einer

geeigneten Stelle angebracht werden kann; E ein anderer Schlauch, welcher, nachdem

die Büchse an ihrem Platze ist, an eine Stopfbüchse befestigt wird. Der Schlauch E könnte zwar direct nach dem Zuflußbehälter geleitet

werden; man unterbricht jedoch die Leitung durch die Wasserbüchse, um den

Maschinisten in den Stand zu setzen sich von dem Grade und der Regelmäßigkeit der

Wasserzuführung zu überzeugen. Fig. 15 ist ein

Querschnitt durch das Ventil mit dem parallelen Schieberapparat. Fig. 16 ist ein

Querschnitt durch das andere Ventil, dessen Deckel durch Schrauben und Muttern

niedergehalten wird. Fig. 17 stellt einen

Grundriß der unteren flachen Platte dar, mit Hinweglassung des Ventils nebst

Zugehör. Fig.

18 ist der Querschnitt eines mit einem doppeltwirkenden Ventil versehenen

Dampfkessels. Das Ventil gibt sein Wasser an eine gewöhnliche, in der Mitte des

Dampfkessels befindliche Röhre ab. Fig. 19 ist der

Horizontaldurchschnitt, Fig. 20 der Querschnitt

eines rotirenden Speisehahns. A, Fig. 19, ist die nach der

Wasserbüchse B führende Speiseröhre; C eine an der Welle D

befestigte Kurbel. Der wasserdichte Schluß der Welle D

wird mittelst des Kegels E bewerkstelligt. F, F sind die Canäle, welche den Hahn G mit Wasser versehen. Dieser dreht sich wasserdicht in

einem Gehäuse, in welchem sich vier rechtwinkelig zu einander gestellte Oeffnungen

Y, Y und Z, Z befinden,

die abwechselnd über die Oeffnung des Hahns gelangen. Eine Oeffnung des Gehäuses,

nämlich die horizontale, dient nur zur Herbeiführung des Wassers, die andere aber,

nämlich die verticale, dient zur Entleerung des Wassers, wobei sie auch dem Dampf

den freien Durchgang gestattet.

Die Figuren 21

und 22

stellen eine Anordnung dar, bei welcher der Zweck der Kesselspeisung durch eine

Röhre, welche in einer andern gleitet, erreicht wird. A' ist

eine in die Wasserbüchse A führende Zuflußrohre; C die Stopfbüchse; D eine in

den verschiebbaren Cylinder E geschraubte Spindel; F der äußere Cylinder; G die

zur Aufnahme des Wassers dienende Oeffnung; H die

Ausflußöffnung.

Tafeln