| Titel: | Melling's patentirte expansible Eisenbahnwagenräder. |

| Fundstelle: | Band 104, Jahrgang 1847, Nr. XXXV., S. 162 |

| Download: | XML |

XXXV.

Melling's patentirte

expansible Eisenbahnwagenräder.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1847 Nr.

1221.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Melling's Eisenbahnwagenräder.

Die gewöhnliche Constructionsmethode der Eisenbahnräder besteht darin, daß man die

Nabe um schmiedeiserne Arme gießt, welche so gebogen sind daß sie den inneren Kranz

des Rades bilden. Auf diesen Kranz wird ein erhitzter schmiedeiserner mit einer

Flansche versehener Reif getrieben, der in Folge der Abkühlung sich zusammenzieht

und auf diese Weise fest auf dem Rade haftet; mittelst Bolzen oder Nieten wird

sodann der Felgenkranz noch weiter befestigt. Auf ähnliche Weise werben Räder häufig

ganz aus Guß- oder Schmiedeisen angefertigt und mit Felgenkränzen versehen.

Nachdem die Nabe gebohrt ist, wird das Rad mittelst hydraulischen oder

Schraubendrucks auf die Achse getrieben und die Drehung desselben durch einen

viereckigen oder runden Keil verhütet, der zum Theil in das Rad, zum Theil in die

Achse eingefügt wird. Dieses System die Felgenkränze aufzuziehen läßt nun folgende

praktische Einwürfe zu:

1) Wenn die Nabe aus Gußeisen ist, Kranz und Speichen aber aus Schmiedeisen sind, so

wird der Felgenkranz, wenn er zu klein ist, bei der Zusammenziehung entweder die

Speichen biegen oder den inneren Radkranz zerbrechen; ist das Rad ganz aus Gußeisen,

so muß entweder das Rad oder der Kranz brechen. Ist andererseits der Felgenkranz zu

groß, so muß er entweder für ein anderes Rad zurückgelegt, oder sein innerer

Durchmesser muß durch Anschweißen vermindert werden.

2) Ist das Rad ganz aus Gußeisen, so muß es unmittelbar nach erfolgtem Aufziehen des

Felgenkranzes in kaltes Wasser getaucht werden, weil sonst die dem inneren Kranze,

den Speichen und der Nabe mitgetheilte Wärme dieselben expandiren und zerbrechen

würde; diese plötzliche Abkühlung aber modificirt die weiche Natur des Felgenkranzes nachtheilig.

3) Die Löcher, welche durch den Felgenkranz gebohrt werden, um ihn mittelst Nieten

oder Bolzen an den inneren Kranz zu befestigen, machen ihn an diesen Stellen

weicher, wie dieses durch die Thatsache bestätigt wird, daß die Felgenkränze

gewöhnlich quer über diesen Löchern brechen. Diese Nieten oder Bolzen sind ferner

unveränderlich in conische Löcher eingesenkt, welche von außen in den Felgenkranz

gebohrt sind – eine Form, die das Bestreben äußert, den Kranz zu zerbrechen,

wenn die Nieten zu stark eingetrieben sind. Außerdem werden diese Nieten oder Bolzen

leicht locker.

Diesen Uebelständen sucht Hr. Melling auf folgende Weise abzuhelfen. Der Körper des Rades, d.h.

die Nabe, die Speichen und der innere Kranz, wird aus zwei, drei oder mehreren

Segmenten angefertigt. Diese Segmente werden durch Leisten und Einschnitte mit

einander verbunden; jedes derselben besitzt an seiner Peripherie eine Vertiefung

welche eine entsprechende, an die untere Seite des Kranzes gewalzte Leiste aufnimmt.

Das Loch in der Nabe zur Aufnahme der Achse ist mit einem größeren Durchmesser als

die Achse gebohrt, um die Einfügung eines hohlen expandirbaren Stückes von außen zu

gestatten. Dieses Stück hat inwendig die Gestalt und Form der Achse, außen aber die

Gestalt eines Kegels, so daß in dem Maaße als dasselbe hineingetrieben wird, die

Radsegmente sich ausdehnen, der Felgenkranz dichter aufschließt und die Achse

sicherer gefaßt wird. Das conische Stück kann aus einem oder mehreren Theilen

bestehen und wird durch einen Keil verhindert sich auf der Achse zu drehen; dasselbe

wird durch einen Ring an seiner Stelle befestigt, welcher aus zwei Hälften besteht,

die in eine in der Achse befindliche Vertiefung passen und durch einen andern sie

umgebenden Ring zusammengehalten werden. Die Vortheile dieses expandirbaren Rades

sind folgende:

1) Das Rad läßt sich der Größe des Felgenkranzes anpassen, ohne daß dasselbe mit

jener äußersten Genauigkeit angefertigt zu seyn braucht, welche gegenwärtig

erforderlich ist um das Lockerwerden oder Brechen des Felgenkranzes zu verhüten.

2) Da sich an der unteren Seite des Felgenkranzes eine Leiste befindet, welche in

eine an der Peripherie des inneren Kranzes angebrachte Rinne paßt, so sind keine

Nieten oder Bolzen erforderlich um ihn an seiner Stelle zu erhalten, folglich können

auch nicht einzelne Theile desselben weicher werden als andere.

3) Da der Felgenkranz kalt um das Rad gelegt wird, so wird seine weiche

Beschaffenheit durch die Abkühlung nicht beeinträchtigt, wie dieses bei der

Zusammensetzung gußeiserner Räder gewöhnlich der Fall ist.

4) Da die Felgenkränze ohne Erhitzung und mit geringem Zeit- und Kostenaufwand

von den Rädern abgenommen und um dieselben gelegt werden können, so braucht man nur

von den Felgenkränzen Duplicate und nicht, wie dieß gegenwärtig üblich ist, von den

Rädern und Achsen.

5) Da die Felgenkränze kalt umgelegt werden, so kann man sie härten und dadurch mit

viel geringeren Kosten alle Vortheile der stählernen Kränze erreichen.

6) Da das Rad (Felgenkranz und innerer Kranz) aus abgesonderten Theilen besteht, so

kann es nicht in Folge der Contraction durch Abkühlung brechen, wie dieses wegen der

ungleichen Vertheilung des Metalls in der Nabe, den Speichen und dem Kranze der Fall

ist wenn es in einem Stücke gegossen wird.

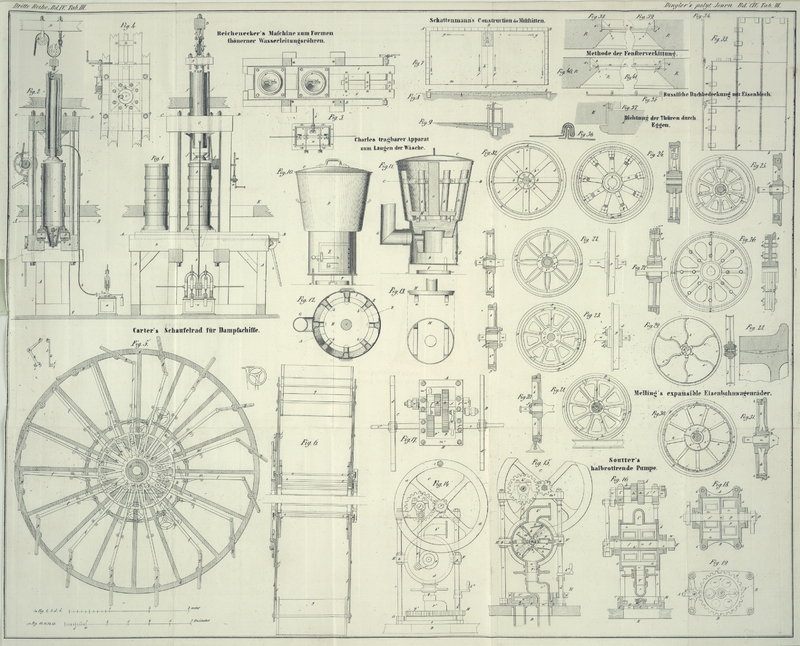

Fig. 20

stellt ein Paar gußeiserner Räder mit schmiedeiserner Achse nach vorliegendem System

im Aufrisse, Fig.

21 in der Seitenansicht dar. a ist die

schmiedeiserne Achse; b, b', b'' sind die erwähnten

Segmente, im vorliegenden Falle drei; bei c, c', c''

sind diese Segmente ineinandergefügt. d ist der

expandirende Kegel, welcher bei diesem Rade aus drei Theilen besteht; e ein aus zwei Hälften bestehender in eine entsprechende

Vertiefung der Achse passender Ring, der diesen Kegel an seiner Stelle erhält; f ein anderer jene beiden Ringhälften zusammenhaltender

Ring; g der schmiedeiserne Felgenkranz; h die erwähnte an die innere Seite desselben gewalzte

Leiste.

Fig. 22

stellt ein Paar Räder mit schmiedeisernen in die Nabe eingefügten Speichen in der

Seiten- und Endansicht bar. Auch hier bilden die Speichen den inneren

Radkranz; dieser aber paßt in eine in den Felgenkranz gewalzte Rinne, so daß

Speichen und Kranz aus flachem Eisen angefertigt werden können. Sonst gleicht dieses

Rad dem in Fig.

20 und 21 abgebildeten.

Fig. 23

stellt eine Modification in der Befestigungsweise des Kegels dar. Der Kegel d ist hier auf der äußeren Seite mit einer Flansche und

die Achse mit einer correspondirenden Flansche versehen. Die Theile des Kegels

werden mit Hülfe der Schraubenbolzen f, f', f''

angezogen.

Fig. 24 zeigt

ein Rad, bei welchem das in den vorhergehenden Beispielen angenommene

Expansionssystem etwas modificirt erscheint. Die Arme a, a, a sind aus

Schmiedeisen, entweder röhrenförmig oder solid und in die Büchse b gegossen; der innere gußeiserne Kranz besteht aus

Segmenten, welche bei d, d', d'' mittelst Leisten und

Nuten in einander gefügt und an der inneren Seite mit Büchsen e, e, e zur Aufnahme der Radarme versehen sind. Die äußeren Enden dieser

Arme sind mit Schraubengängen und doppelten Muttern f, f,

f versehen, mit deren Hülfe die Segmente expandirt werden.

Fig. 25

stellt ein Rad, dessen Kranz mit Holz i ausgefüllt ist,

im Aufrisse und Durchschnitte dar. In sonstiger Hinsicht gleicht dieses Rad dem Fig. 20 und

21

abgebildeten. Einen großen Vortheil gewährt hier das Aufziehen des Felgenkranzes in

kaltem Zustande, indem das Holz nicht verkohlt.

Fig. 26 zeigt

ein Rad im Aufrisse und Durchschnitte, bei dem der Felgenkranz aus vier gewöhnlichen

Reifen a, a', a'', a''' besteht. Um diese Reife

zusammenzuhalten, ist das Rad in zwei Hälften mit Flanschen b, b' gegossen, die den Felgenkranz zwischen sich fassen. Beide Hälften

werden entweder mittelst Schraubenbolzen und Muttern c,

c, wie Fig. 26 zeigt, oder mittelst Klammern d, d',

wie Fig. 27

zeigt, mit einander verbunden.

Fig. 28 zeigt

den Durchschnitt eines Felgenkranzes, bei welchem die Hervorragung an der unteren

Seite dreieckig, anstatt, wie in Fig. 20, rechteckig

ist.

Fig. 29 zeigt

die Anwendung des Princips der Expansion auf die Construction der Riemenrollen,

woraus erhellt, daß sich dieselbe auch auf Winkel-, Stirn- und andere

Räder anwenden läßt. Die Nabe besteht hier aus drei Theilen, in deren jeden zwei

schmiedeiserne Speichen b, b eingegossen sind. Der Kranz

besteht aus leichtem Eisenblech. Zwei Kegel d, d, jeder

aus zwei Hälften bestehend, werden mittelst zweier Bolzen e,

e' gegen einander gezogen; diese Bolzen dienen dazu, sowohl die Rolle an

die Achse zu befestigen, als auch die Segmente zu expandiren.

Fig. 30 ist

der Aufriß und Fig.

31 der Durchschnitt eines Rades mit schmiedeisernen Armen und Kranz, und

gußeiserner Nabe; Fig. 32 stellt einen Endaufriß desselben dar, mit Hinweglassung des

äußeren Felgenkranzes. a ist die schmiedeiserne Achse;

b, b', b'' sind Segmente, welche die Nabe des Rades

bilden; c, c', c'' zeigt, wo diese Segmente an einander

gefügt sind; d ist der im vorliegenden Falle aus einem

Stück bestehende Kegel; e ein Keil, um den letztern an

seiner Stelle zu erhalten; dieser Keil läuft in einer zu der Neigung des Kegels

entgegengesetzten Richtung schräg zu, und wird mittelst einer Mutter f angezogen;

g ist der schmiedeiserne Felgenkranz; h, h an den Felgenkranz gewalzte Leisten, welche den

inneren Kranz i zwischen sich fassen, und so ein

Abgleiten des ersteren von dem letzteren verhüten. Der innere Kranz i besteht aus eben so vielen Segmenten als Speichen

vorhanden sind, und an jedes dieser Segmente ist eine Speiche k geschweißt. Die an einander stoßenden Flächen der Segmente haben, wie

j, j, j zeigt, eine dreieckige Gestalt, d.h. eine

dreieckige Hervorragung an dem einen Segmente paßt jedesmal in eine entsprechende

dreieckige Vertiefung am andern Segmente.

Tafeln