| Titel: | J. Sutter's patentirte halbrotirende Pumpe. |

| Fundstelle: | Band 104, Jahrgang 1847, Nr. XXXVII., S. 167 |

| Download: | XML |

XXXVII.

J. Sutter's patentirte halbrotirende

Pumpe.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1846, Nr.

1208.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

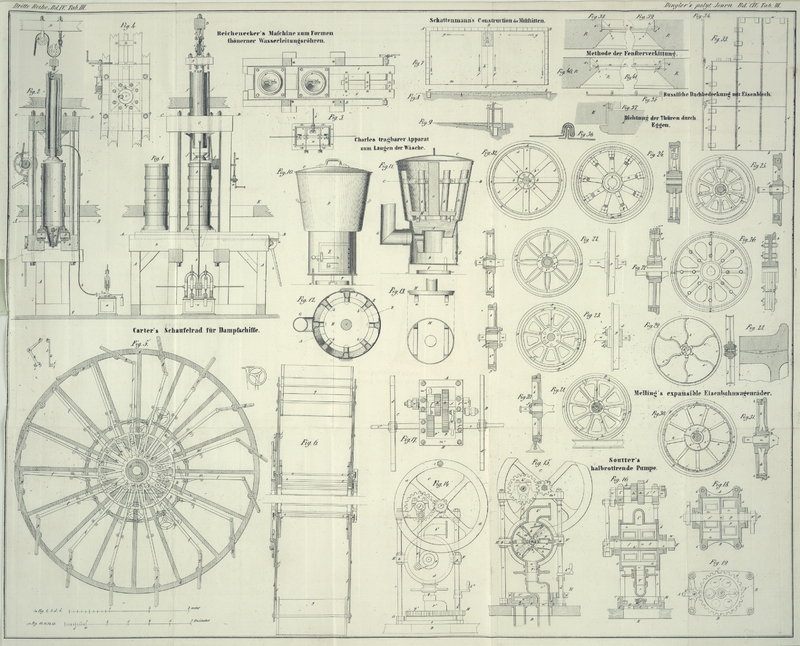

Sutter's halbrotirende Pumpe.

Die Erfindung, welche den Gegenstand dieses Patentes bildet, umfaßt nicht nur eine

neue Construction der Pumpen, sondern auch ein verbessertes Verfahren dieselben in

Betrieb zu setzen.

Fig. 14

stellt eine äußere Ansicht meiner verbesserten Pumpe, Fig. 15 einen

Verticaldurchschnitt derselben nach der Linie AB,

Fig. 16

einen andern Durchschnitt nach der Linie CD; Fig. 17 einen

Grundriß; Fig.

18 einen Horizontaldurchschnitt nach der Linie E,

F und Fig.

19 einen Horizontaldurchschnitt nach der Linie GH dar. Der Cylinder a, Fig.

14, 15, 16 und 18 ist mit vier Hervorragungen b, b versehen,

mit deren Hülfe er in horizontaler Lage an die vier Säulen c,

c, c, c befestigt ist; d, d sind die Deckel der

Cylinderenden; e, e zwei mit Hanf oder einem andern

geeigneten Material geliederte, in der Mitte dieser Deckel befindliche Stopfbüchsen,

in denen zwei Wellen f und g

wasserdicht gelagert sind. Das Innere des Cylinders ist durch vier longitudinale

Platten h, h, h, h und zwei Querplatten j, j in sechs getrennte Kammern k, l, m, n, o, p getheilt. Von diesen Kammern erstrecken sich k und l über die ganze Länge

des Cylinders, m, n, o und p, jedoch nur von den Enden der Cylinderdeckel bis zu den transversalen

Scheidewänden j, j in der Mitte des Cylinders. In den

vier zuletzt genannten Kammern arbeiten vier Kolben q, r, s,

t, von denen die beiden einander gegenüberliegenden q und r mit der Welle f, s und t aber mit der Welle g in einem Stücke gegossen sind. Die mit dem

Cylinderdeckel und den Scheidewänden in Berührung kommenden äußeren Ränder jedes

Kolbens, und eben so die inneren Ränder der horizontalen Theilungsplatten, da wo sie

mit den Kolbenwellen f und g

in Berührung kommen, besitzen eine wasserdichte Metallliederung.

An dem inneren Ende der Kolbenwelle f befindet sich eine

kreisrunde Hervorragung u, welche in eine entsprechende,

an der andern Kolbenwelle g befindliche Vertiefung paßt.

Durch diese Anordnung werden die beiden Wellen veranlaßt genau in derselben

Centrallinie zuzn arbeiten, obgleich sie in verschiedenen Richtungen oscilliren. An den

äußeren Enden der Wellen f und g sind Kurbelarme v und w befestigt, mit deren Hülfe die Bewegung den Kolben mitgetheilt wird.

Jeder der vier Kolben

ist mit einem aufwärts sich öffnenden Ventil x versehen.

Die beiden oberen horizontalen Theile der Scheidewände sind gleichfalls mit vier

Ventilen y, y und eben so die beiden unteren

Abtheilungen der Scheidewände mit vier Saugventilen z, z

versehen; alle diese Ventile öffnen sich aufwärts. Die unterste Kammer l der Pumpe steht mit der Saugröhre a' und die oberste Kammer k

mit der Steigröhre b' in Communication. Kolben und

Ventile wirken ganz auf dieselbe Weise wie bei der gewöhnlichen Druckpumpe, indem

jeder Kolben die Kammer, worin er arbeitet, beim jedesmaligen Steigen entleert. Da

aber die Bewegung den Kurbeln so mitgetheilt wird, daß ein Kolbenpaar sich rasch

bewegt, während das andere Paar seinen todten Punkt erreicht hat, so wird stets ein

Kolben im Steigen begriffen seyn, und somit ein gleichförmiger und ununterbrochener

Wasserstrom erzielt.

Die oberen Ventile y oder die unteren Ventile z können weggelassen werden, indem das gleichzeitige

Vorhandenseyn beider nicht wesentlich nothwendig ist. Die Saugröhre a' der Pumpe ist so eingerichtet, daß sie mit irgend

einer Anzahl von Röhren, die aus verschiedenen Richtungen, z.B. von verschiedenen

Theilen eines Schiffs oder einer Fabrik herkommen, in Verbindung gesetzt werden

kann. p' ist eine Vereinigungsschraube; q' ein kurzes Röhrenstück; r

ein Sförmiges an den Theil q' gelöthetes Stück, dessen unteres Ende an ein in einer Platte s' befindliches Loch befestigt ist. Die Platte s' dreht sich auf dem oberen Theile einer andern Platte

t', worin eine Anzahl Löcher u', u', u', u' ringsherum angeordnet ist. Von der Mitte der Platte t' geht ein Stift V durch

die obere Platte s' und ist oben mit einer Mutter w' versehen, welche die beiden Platten zusammenhält. x' ist eine Handhabe, mit deren Hülfe die Mutter gedreht

und beide Platten angezogen oder locker gemacht werden können. Der Rand der Platte

s' ist mit Zähnen y', y'

versehen, in die ein kleines Getriebe z' greift, welches

auf einer mit Kurbel b'' versehenen Achse a'' festgekeilt ist. Die untere Platte t' ist fest; durch Umdrehung der Kurbel b'' kann man daher die obere Platte s' in Rotation setzen; diese nimmt die Röhre r' mit, bis letztere über dasjenige Loch in der unteren

Platte kommt, welches mit der Quelle oder dem Orte in Verbindung steht, aus dem das

Wasser gehoben werden soll.

m, n ist ein auf den vier Säulen c ruhendes Gestell. c', c', Fig. 14, 15 und 17, sind zwei an den

Kränzen zweier Schwungräder d', d' befestigte Handhaben

oder Kurbelgriffe. Die Schwungräder sind an den Enden einer Welle e' befestigt, welche in Lagern f', f' rotirt und ohne alle Hälse ist, so daß sie sich seitwärts in ihren

Lagern verschieben läßt und auf diese Weise gestattet, zwei auf ihr befestigte Getriebe g, g von verschiedenen Durchmessern mit einem oder dem

andern der an einer zweiten Welle j' befindlichen Räder

h', h' in Eingriff zu bringen. Befindet sich die

Welle e' in der geeigneten Lage, so wird einer der

beiden Sperrkegel k', k' zwischen das im Eingriff

befindliche Getriebe und das Lager f' gebracht, so daß

nun die Welle aus dieser Lage nicht weichen kann. Die Welle j' rotirt in Lagern l', l', und an den beiden

Enden derselben sind rechtwinkelig gegen einander zwei Kurbeln n', n' befestigt, welche zwei Verbindungsstangen o', o' in Bewegung setzen, deren untere Enden mit den

beiden Kurbelarmen v und w

der beiden Kolbenwellen f und g verbunden sind. Je nachdem nun das kleinere oder das größere Getriebe

sich im Eingriff befindet, arbeitet die Pumpe schnell und mit geringem Drucke, oder

langsam und mit starkem Drucke – ein Umstand, welcher diese Pumpe zur

Anwendung als Feuerspritze sehr geeignet macht.

Tafeln