| Titel: | Beschreibung eines Oelkännchens zum Schmieren der Maschinen; erfunden von den HHrn. Ligarde und Bouhon. |

| Fundstelle: | Band 104, Jahrgang 1847, Nr. LI., S. 243 |

| Download: | XML |

LI.

Beschreibung eines Oelkännchens zum Schmieren der

Maschinen; erfunden von den HHrn. Ligarde und Bouhon.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Febr. 1847, S. 79.

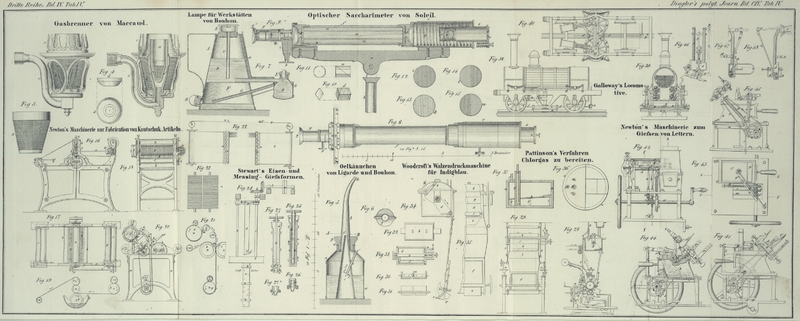

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Ligarde's und Bouhon's Oelkännchen zum Schmieren der

Maschinen.

Die jetzt gebräuchlichen Oelkännchen haben bekanntlich mehrere Fehler:

1) wegen ihrer unbequemen Form ist es schwer sie in alle Theile der Maschinen

einzuführen;

2) der Arbeiter kann das Auslaufen der Flüssigkeit nicht nach Be lieben mäßigen; in

sehr vielen Fällen ist er genöthigt, um die erforderliche Menge Oel auf einen

Maschinentheil zu bringen, dasselbe im Ueberschuß auszugießen, welcher rein verloren

ist;

3) oft beschmutzt und beschmiert das Oel, welches ohne Nutzen durch die

Ausgießöffnung entweicht, die Maschinen, und so können auch bisweilen Stoffe, welche

mittelst derselben bearbeitet werden, Flecken erhalten;

4) wenn man aus Ungeschicklichkeit durch einen Stoß etc. das Oelkännchen umwirft,

geht das ausgelaufene Oel verloren und verursacht eine große Unreinlichkeit in den

Werkstätten und bei den Arbeitern;

5) macht man die Ausgießöffnung sehr eng, so läuft das Oel zu langsam aus, daher dem

vorher angegebenen Nachtheil nur auf eine sehr unvollkommene Weise abgeholfen

wird.

Das System der HHrn. Ligarde

und Bouhon zu Paris (place Dauphine, No. 7) hilft diesen Mängeln vollständig

ab.

Fig. 5 ist ein

senkrechter Durchschnitt des Kännchens, welches sie burette

inversable nennen. a ist der Körper des

Kännchens, oder die sogenannte Flasche (la bouteille); b

die Ausgießröhre. Man löthet in das Innere und auf den Boden des Kännchens eine

kegelförmige Kammer c, deren Spitze c' mit einem Loch von kleinem Durchmesser versehen ist.

Man gießt das Oel in die Flasche durch den Hals d,

nachdem man die Ausgießröhre abgeschraubt hat, welche mit einem Pfropf mit Schraube

und Ohren g versehen ist; dieser Pfropf ist in Fig. 6

besonders abgebildet und zwar auf der Linie AB der

Fig. 5.

Die kegelförmige Kammer ist so hoch, daß sich ihre Spitze über dem Spiegel der

Flüssigkeit befindet.

e ist eine kleine Röhre, welche die äußere Luft bei e' empfängt und dieselbe in die Kammer c durch ihr Ende e'' führt.

f ist ein Ansatzröhrchen, welches das Ende e'' der kleinen Röhre e

gegen jedes Auslaufen von Oel beschützt, so daß die Oeffnung e'' nicht durch solches verstopft werden kann.

Wenn man das mit Oel gefüllte Kännchen umstürzt, so läuft die Flüssigkeit, welche

durch ihr Gewicht mitgerissen wird, durch die Oeffnung h

aus, und die Luft, welche in die innere Kammer mittelst der Röhre e dringt, tritt in dem Maaße als das Oel ausläuft durch

die Spitze dieser Kammer aus und steigt an dem Boden der Flasche hinauf, das Oel

durchziehend. Verstopft man die Oeffnung e' mit dem

Finger, so hört das Auslaufen von Oel auf.

Es treten immer einige Tropfen Oel in die Kammer c; es

ist aber klar, daß die Flüssigkeit sich mit der Zeit in dieser Kammer weder

anhäufen, noch darin verweilen kann, denn beim Gebrauch des Kännchens muß das Oel

der Kammer unter dem Luftdruck zuerst auslaufen. Man begreift daher, daß in keinem

Falle das Oel in die Röhre e dringen kann.

Wird das mit Oel gefüllte Kännchen durch einen Stoß umgeworfen, so fällt es auf die

Seite und die Flüssigkeit kann sich nicht verbreiten; da nämlich in der horizontalen

Lage die Ausgießröhre und die Oeffnung c' der Luftkammer

im Niveau sind, so muß der Luftdruck auf die Flüssigkeit an den zwei Oeffnungen

gleichmäßig wirken.

Wir bemerken noch, daß wenn man eine etwas zu große Menge Oel auslaufen ließ, das

Kännchen am besten auf die Art wieder zurecht gerichtet wird, daß man die Oeffnung

des Schnabels in der Flüssigkeit eingetaucht läßt, wo dann in Folge des im Innern

der Flasche entstandenen Vacuums eine Absorption erfolgt.

Das neue Oelkännchen, dessen Construction eben so einfach als sinnreich ist,

entspricht allen Anforderungen in Bezug auf Bequemlichkeit, Reinlichkeit und

Wohlfeilheit, wurde auch bereits von mehreren ausgezeichneten Mechanikern und

Fabrikanten zu Paris in ihren Werkstätten eingeführt.

Silvestre, Berichterstatter.

Tafeln