| Titel: | Verfahren um Blau mit reducirtem Indigo auf der Walzendruckmaschine zu drucken, worauf sich Bennet Woodcroft zu Manchester am 22. Junius 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 104, Jahrgang 1847, Nr. LV., S. 258 |

| Download: | XML |

LV.

Verfahren um Blau mit reducirtem Indigo auf der

Walzendruckmaschine zu drucken, worauf sich Bennet Woodcroft zu Manchester am 22. Junius 1846 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, April 1847,

S. 196.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Woodcroft's Verfahren um Blau mit reducirtem Indigo auf der

Walzendruckmaschine zu drucken.

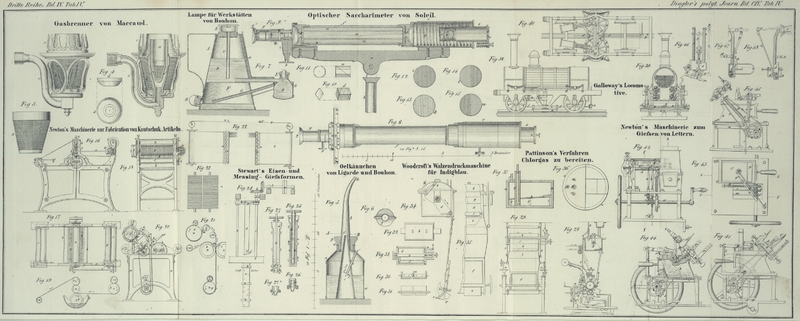

Fig. 28 zeigt

eine gewöhnliche Kattundruckmaschine im Durchschnitt an der Seite; sie ist mit zwei

Walzen versehen, um zweierlei Blau mit desoxydirtem Indigo vermittelst eines

Gasapparats aufzudrucken, wobei die Farbe gegen Oxydation geschützt ist.

Fig. 29 ist

eine Vorderansicht von Theilen derselben Maschine und des Gasapparats.

Fig. 30 ist

ein Grundriß eines Rakelhälterpaares, woran eine Gasröhre befestigt ist, durch

welche Gas auf die Oberfläche der Farbe im Farbtrog geliefert wird, und auch auf denjenigen Theil

der Farbe, welcher auf der Walze zur Rakel (dem Abstreichmesser) hinaufgenommen

wird.

Fig. 31 ist

ein Grundriß des sogenannten schwingenden Gasgehäuses, an der Linie a in Fig. 29

durchgeschnitten.

Fig. 32 zeigt

den Deckel des Gasgehäuses im Grundriß.

Fig. 33 zeigt

den obern Theil des Gasgehäuses mit abgenommenem Deckel im Grundriß.

Fig. 34 zeigt

den ganzen Gasapparat in vergrößertem Maaßstab im Durchschnitt an der Seite.

Fig. 35 ist

eine Vorderansicht von Fig. 34, ebenfalls in

vergrößertem Maaßstab, um Theile des Gasapparats zu zeigen.

Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Theile in allen Figuren.

b ist der Deckel des Gasgehäuses aus verzinntem

Eisenblech. c ist eine Hohlrinne, welche um den obern

Theil des Gasgehäuses d läuft und Wasser enthält; der

untere Theil des Deckels ruht in dieser Rinne und das Wasser sperrt folglich alle

Berührung zwischen der Luft im Gasgehäuse und der äußern Luft ab, ausgenommen an den

untersten Enden des Gehäuses. d zeigt das Innere des

Gasgehäuses, welches keine Oeffnung gegen die äußere Luft hat, ausgenommen am Boden

e und der Röhre aus wasserdichtem Zeug s (Fig. 34 und 35). Derjenige

Theil des Gasgehäuses, worin der bereits bedruckte Zeug sich auf seine Walze g aufwindet, ist ebenfalls aus verzinntem Eisenblech

gemacht, aber zur Verstärkung mit einem äußern Gehäuse aus Holz verbunden. Der

untere Theil des Gehäuses, welcher ebenfalls aus verzinntem Eisenblech verfertigt

ist, ist an seiner Vorderseite mit einer großen Glastafel f versehen, durch welche man den gedruckten Zeug sehen kann, während er

zur Walze g hinaufläuft; um das Glas frei von Dunst zu

erhalten, hängt eine weite Röhre aus Kautschukzeug von dem Boden des Glasrahmens bis

zu einem Punkt herab, welcher niedriger als die Oeffnung e ist, um das Entweichen des Gases zu verhüten, und durch diese Röhre

führt man einen Stecken mit einem Stückchen Zeug ein, um den Wasserdunst theilweise

von dem Glas abzuwischen. Der untere Theil des Gehäuses hängt von zwei eisernen

Stäben und Oehren herab, und der mittlere Theil des Gehäuses, welcher mit i, i bezeichnet ist, ist aus Kautschukzeug verfertigt,

so daß er die Rolle eines Gelenks spielt und durch seine Biegsamkeit dem untern

Theil des Gehäuses gestattet zu schwingen; auch damit man letztern, wenn der Apparat

nicht in Gebrauch ist, fast bis zur Leitwalze j

hinaufziehen kann, so daß der Drucker beim Drucken von andern Farben nicht behindert

ist. k ist eine Gasröhre in Verbindung mit einem Gasometer, welcher

Kohlenwasserstoffgas enthält, l ist ein Stab, durch

welchen der Hahn geöffnet wird, um Gas in das Gehäuse d

zu lassen, welches die atmosphärische Luft an den Stellen e und s heraustreibt; damit alle

atmosphärische Luft beseitigt bleibt, lasse ich während des Drückens beständig Gas

durch die Gehäuse strömen. Dieser Stab l ist an seinem

untern Ende mit einer Anzahl Justirlöcher versehen, welche auf einen an der Seite

der Maschine befestigten Stift passen, damit man das Gas nicht nur in das Gehäuse

einlassen, sondern auch seine Menge reguliren kann. m

und n sind zwei Gasröhren, welche Gas durch die

Streichmesser auf die Farbe leiten, um deren Oxydation so viel als möglich zu

verhüten. o ist eine andere Gasröhre, wodurch Gas in

eine kleine hölzerne Büchse t geleitet wird, welche man

in Fig. 28 im

Durchschnitt sieht, um dem Zeug, bevor er bedruckt wird, und der abgestrichenen

Farbe auf der gravirten Walze, Gas zuzuführen; letzteres ist jedoch nicht

unumgänglich nöthig. In der Kammer d ist die Abwesenheit

freien Sauerstoffs von der größten Wichtigkeit.

Aus der beschriebenen Anordnung ersieht man, daß wenn durch die Röhre k Gas in das Gehäuse d

gelassen wird, bis letzteres ganz gefüllt ist, und zugleich die Hähne der Röhren o, m und n geöffnet werden

und die Druckmaschine in Gang gesetzt wird, das Aufrollen des Zeugs auf die Walze

g in dem Maaße, als letztere an Volum zunimmt, immer

Gas genug verdrängen wird, damit solches beständig in das Eck an der Vorderseite der

Stücke auf den Walzen ausströmt und so die atmosphärische Luft gehörig von den

Stücken ausgeschlossen wird, während das an der Rückseite der Walzen ausgelassene

Gas dasselbe in Bezug auf die Farbe in den Farbtrögen und den auf die Walzen sich

begebenden Zeug bewirkt.

Es versteht sich, daß man statt des Kohlenwasserstoffs auch andere Gasarten, welche

keinen freien Sauerstoff enthalten, benutzen kann, um die Kammer d zu füllen und dadurch während des Druckens die

atmosphärische Luft von den Stücken und der Farbe zu verdrängen und

auszuschließen.

Tafeln