| Titel: | Mallet's und Dawson's neue Eisenbahn-Drehscheibe. |

| Fundstelle: | Band 104, Jahrgang 1847, Nr. LXVIII., S. 321 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Mallet's und Dawson's neue

Eisenbahn-Drehscheibe.

Aus dem Mechanics' Magazine, 1847, Nr.

1227.

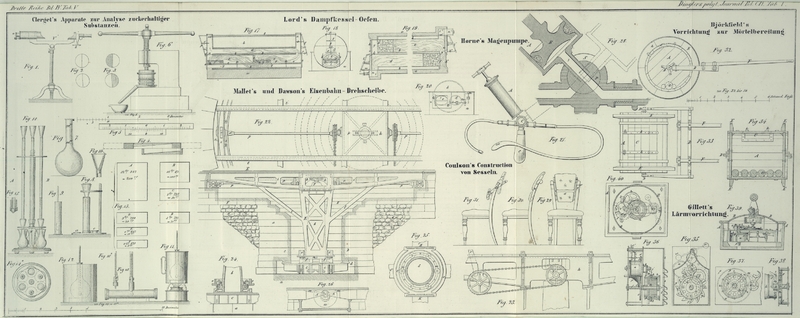

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Mallet's und Dawson's Eisenbahn-Drehscheibe.

Die Hauptpunkte, welche die HHrn. Mallet und Dawson bei der Construction der vorliegenden Drehscheibe im Auge

hatten, waren folgende:

1) die Haupttheile der Drehscheibe unabhängig von dem Mauerwerk, woran sie befestigt

ist, adjustirbar zu machen;

2) den Schwerpunkt der ganzen beweglichen Construction so viel wie möglich unter dem

Stützpunkte derselben zu erhalten;

3) die Drehscheibe in den Stand zu setzen, während ihrer Umdrehung an ihrer ganzen

Peripherie aufzuliegen;

4) den Reibungswiderstand so weit zu reduciren als es sich nur mit der Stärke und

Solidität der Construction verträgt.

Fig. 21

stellt den Verticaldurchschnitt einer nach diesen Principien construirten

Drehscheibe dar. Fig. 22 ist der Grundriß derselben in der Höhe der Schienen. Fig. 23 ein

Durchschnitt nach der Linie AB, Fig. 21. Fig. 24 liefert einen

Verticaldurchschnitt durch die Centralsäule; Fig. 25 einen

Durchschnitt nach der Linie CD, Fig. 21 und Fig. 26 einen

Durchschnitt nach der Linie EF.

a, a sind Theile des Fundamentgemäuers; b ist die Centralsäule, um und auf welcher sich das

Ganze dreht; sie ist aus Gußeisen, hohl und unten an ein großes vierarmiges, in das

Mauerwerk eingelassenes Quergestell c geschraubt. Die

Enden der Arme des letztern sind mit harten Holzkeilen befestigt, welche in vier

oder mehrere bei d, d in der gemauerten Versenkung

angebrachte Vertiefungen eingefügt werden. Das untere Ende der Säule b besitzt in der Höhe von e,

e einen cylindrisch abgedrehten Theil mit einer horizontalen Hervorragung

oder Leiste, die gleichfalls abgedreht ist. Das obere Ende der Säule trägt einen

cylindrischen schmiedeisernen Zapfen g, auf dem das ganze Gewicht

der Drehscheibe und ihrer Belastung ruht. Das Gestell der Drehscheibe besteht aus

einem großen viereckigen gußeisernen Theil h, in dessen

Mitte sich eine cylindrische Büchse befindet, mit einem geeigneten Lager aus

Geschützmetall oder einer sonstigen Komposition, welches auf dem oberen Zapfen g ruht. Dieses Lager läßt sich in der genannten Büchse

sowohl seitwärts mit Hülfe von Stellschrauben, als auch in verticaler Richtung

mittelst Keilen adjustiren. Da sämmtliche Theile des Gestelles der Drehscheibe mit

diesem Mittlern Theile h in Verbindung stehen, so folgt

aus der Adjustirung dieses centralen Lagers nach der Seite und in verticaler

Richtung, die Adjustirung der Oberfläche der ganzen Scheibe nach denselben

Richtungen. An den Theil h sind zu beiden Seiten zwei

gußeiserne Haupt-Tragbalken i, i geschraubt, von

deren äußeren Seiten andere festgeschraubte Träger oder Sparren rechtwinkelig

hervorragen. Letztere haben eine solche Länge, daß sie bis an den Umfang der

Drehscheibe reichen. Bei der in der Abbildung dargestellten Drehscheibe sind diese

letzteren Träger oben mit Bohlen bedeckt dargestellt, die in diagonaler Richtung

quer über dieselben gelegt und festgeschraubt sind. Wir ziehen es indessen vor, die

Träger mit gußeisernen Platten zu bedecken. An den unteren Rand der beiden

Hauptbalken i, i sind zwei Gestelle k, k geschraubt und mittelst diagonaler Streben l, l befestigt, welche dieselben mit den äußeren Theilen

der Hauptbalken verbinden. Der untere Theil der Gestelle k,

k ist zur Aufnahme des hohlen, über die Säule herabgeschobenen Halses e, e eingerichtet. Dieser Hals ist inwendig cylindrisch

gebohrt und hat einen solchen Durchmesser, daß rings herum zwischen ihm und dem

unten an der Säule befindlichen inneren Hals ein Zwischenraum von einigen Zollen

bleibt. In diesen Raum paßt das bewegliche ringförmige Gestell der Frictionsrollen

m. Jeder durch eine ungleiche Belastung der

Drehscheibe hervorgebrachte Seitendruck wird demnach vermittelst dieser Rollen von

dem Halse e auf die Säule b

übergetragen. Die Construction dieses ringförmigen Rollengestelles ist am besten aus

Fig. 24

und 25 zu

entnehmen. Es sind nämlich sechs abgedrehte gußeiserne Rollen vorhanden, deren

Durchmesser etwas kleiner ist als die Hälfte des Unterschieds zwischen dem äußeren

Durchmesser der Säule bei e und dem inneren Durchmesser

des ausgebohrten Halses, so daß ein wenig Spielraum bleibt. Die Ränder dieser Rollen

sind etwas abgerundet, auch werden sie mittelst zwei flacher, horizontaler

schmiedeiserner Ringe, durch welche ihre Achsen gehen, immer in gleichem Abstande

von einander erhalten. Die ganze Construction der Ringe und Rollen wird durch drei

oder mehrere kleinere Rollen getragen, welche an den unteren Ring befestigt sind und auf der abgedrehten

Leiste f, f rollen. Die Achsen dieser kleinern Rollen

stehen in radialer Richtung senkrecht zu der Achse der Säule b. Wenn die Scheibe in Umdrehung gesetzt wird, so dreht sich dieser lose

Rollenring gleichfalls, jedoch nicht im gleichen Maaße und trägt viel zur

Verminderung der Reibung bei. Zwischen den äußeren Enden der Hauptbalken i, i ist ein Quergestell n,

n befestigt und mit geeigneten Lagern zur Aufnahme der horizontalen Wellen

p, p versehen, welche in radialer Richtung zur Säule

stehen und sich in ihren Lagern frei drehen.

o, o sind gußeiserne, concentrisch abgedrehte und

gebohrte Rollen, die sich frei um die Wellen p, p drehen

und zwischen dem Gestell n, n angeordnet sind.

Diejenigen Theile der Wellen p, p, auf denen sich die

Rollen o, o drehen, sind excentrisch, d.h. die Achse des

Cylinders, welcher den Theil der innerhalb der Rolle o

befindlichen Welle p bildet, coincidirt nicht mit der

Achse aller übrigen Theile der Welle, sondern ist in Beziehung auf die genannte

Achse excentrisch, obgleich die Achsen aller Theile der Wellen parallelparallell sind. Die inneren Enden der Wellen p, p sind

mit Kettenrädern versehen, mit deren Hülfe durch die Bewegung des Hebels r, Fig. 23, der Welle p, p im Halbkreis eine rückwärts oder vorwärts

erfolgende Bewegung ertheilt werden kann. Die Combination ist so adjustirt, daß wenn

der Hebel r an dem einen Ende des Kreisbogens, worin er

sich bewegt, sich befindet, die excentrischen Theile der Wellen p, p innerhalb der Rollen abwärts gekehrt sind; befindet

er sich an dem entgegengesetzten Ende seines Bogens, so sind diese excentrischen

Theile aufwärts gekehrt. In Fig. 26 ist einer dieser

excentrischen Theile nebst Rolle abwärts gekehrt dargestellt. Ein horizontaler

gußeiserner Ring ruht adjustirbar rings herum auf einer Mauerbank unter den Rollen

o, o. Wenn die excentrischen Theile der Wellen p, p abwärts gewendet sind, so liegen die Rollen o, o hart auf der Oberfläche dieses Ringes und tragen in

dieser Lage den äußern Rand der Drehscheibe, deren freie Drehung sie gestatten. Sind

die excentrischen Theile dagegen aufwärts gewendet, so werden die Rollen o, o in verticaler Richtung von dem Ring s abgehoben und zwar um eine Höhe gleich der doppelten

Distanz zwischen der Achse der excentrischen Theile und derjenigen der andern Theile

der Welle p, p. In diesem Zustande ruht die Drehscheibe

nur auf dem Mittlern Zapfen g, und da sie durch den

tragenden Hals und die Rollen bei e verhindert wird zu

oscilliren, so kann sie sich frei mit oder ohne Belastung drehen. Es müssen ferner

Vorkehrungen vorhanden seyn, um die Drehscheibe an jedem gegebenen Punkte anhalten

zu können; deßwegen sind an jedem äußern Ende der Wellen p,

p dicht bei den

Rollen o, o die Sperrkegel t,

t angebracht, welche sich lose um die Wellen drehen. Der Ring s ist mit keilförmigen Aufhältern w, w versehen, welche zur Aufnahme dieser Sperrkegel adjustirt und an den

geeigneten Punkten angebracht sind, so daß wenn die Sperrkegel gegen diese Aufhälter

sich lehnen, sie die Scheibe ohne irgend einen Stoß gegen den Centralzapfen in

Stillstand bringen. Die Lage der Aufhälter w, w läßt

sich nach Belieben verändern; sind sie in ihre gehörige Lage gebracht, so werden sie

mittelst Bolzen oder auf irgend eine andere geeignete Weise befestigt. Dicht bei dem

Sperrkegel ist an jedem Ende eine gußeiserne Büchse x

auf die Wellen p, p festgekeilt; ein Theil von dem

Umfange dieser Büchse an der Seite nächst dem Sperrkegel ist weggeschnitten, und ein

Bolzen ragt von der Seite des Sperrkegelauges in den so weggeschnittenen

quadrantenförmigen Raum. Diese Anordnung hat zur Folge, daß wenn die Rollen o, o auf der ringförmigen Bahn aufliegen, die Sperrkegel

frei in die Aufhälter w, w einfallen können; werden

dagegen die Rollen o, o mit Hülfe der erwähnten

excentrischen Theile gehoben, so werden es auch die Sperrkegel, so daß nun die

Scheibe ohne irgend eine Hemmung beliebig gedreht werden kann. Die Anwendungsweise

dieser Drehscheibe erfordert nur noch eine kurze Erläuterung. Angenommen die Scheibe

stehe still, die Rollen o, o ruhen auf ihrer

ringförmigen Bahn s und die Sperrkegel t, t lehnen sich gegen ihre Aufhälter, so wird die

Locomotive oder der Eisenbahnwagen auf die Schienen der Scheibe geschoben und der

Hebel r sodann durch seinen vollen Bogen bewegt. Hierauf

werden die Sperrkegel beinahe in eine horizontale Lage und die Rollen o, o von dem Ring s gehoben.

Die Scheibe wird hierauf so weit als es nöthig ist gedreht, und wenn sie an dem

Punkte ankommt, wo sie angehalten werden soll, so wird der Hebel etwas mehr als

halbwegs nach seiner vorherigen Lage hinbewegt; dadurch fallen die Sperrkegel herab

und schleifen längs der ringförmigen Bahn, bis sie gegen ihre Aufhälter stoßen und

die Scheibe in Stillstand bringen; in diesem Augenblicke wird der Hebel r durch den übrigen Theil seines Bogens in seine

ursprüngliche Lage zurückbewegt, wodurch die Rollen o, o

wieder fest auf den Ring s zu liegen kommen, um den Rand

der Scheibe zu tragen, während die Last von derselben weggeschoben wird.

Tafeln