| Titel: | Das rotirende Dreieck; mitgetheilt von Dr. G..... |

| Autor: | G..... |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. II., S. 12 |

| Download: | XML |

II.

Das rotirende Dreieck;

mitgetheilt von Dr. G.....

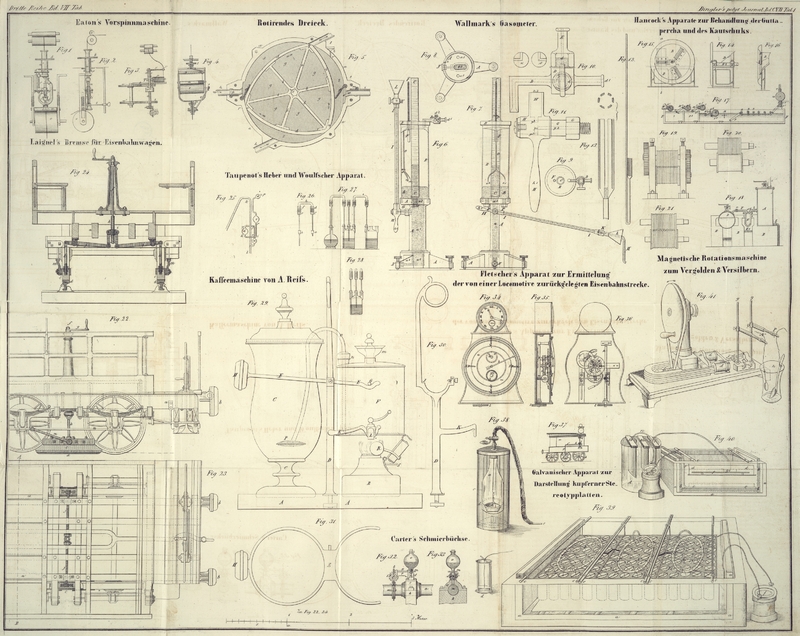

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Ueber das rotirende Dreieck.

Es ist bekannt, daß seit der Erfindung der Dampfpumpen und der

nach diesem Princip eingerichteten Dampfmaschinen so viele

vergebliche Versuche zur Construction rotirender Dampfmaschinen gemacht wurden, daß sie die

Aufmerksamkeit der Freunde einer verbesserten Dampfwirkung fast

ermüdeten. Denn bei den meisten war es augenfällig, ihre

Erfinder hatten vergessen daß der Dampf nicht, wie das Wasser,

in einer bestimmten Richtung, sondern nach allen Richtungen mit

gleicher Kraft wirke. Daher machte die sehr unvollständige

Beschreibung nebst der kaum 1 Zoll im Durchmesser haltenden

Abbildung einer rotirenden Dampfmaschine im

polytechn. Journal Bd. XCII S. 1, auf welche der Graf de Crouy in London sich am 25. März

1843 ein Patent hatte geben lassen, auf den Verfasser dieser

Mittheilung anfangs wenig Eindruck. Später jedoch und bei

genauerer Erwägung schien ihm die Hauptidee richtig und, bei

einigen Veränderungen in der Ausführung, sich Bahn brechen zu

müssen. Um so größer war seine Verwunderung, weder in diesem

Blatt noch durch gelegentliche Erkundigung in England etwas zu

erfahren, das seiner Erwartung entsprochen hätte. Daher läßt

sich freilich vermuthen, daß sich bei der Ausführung (vielleicht

bei der Liederung) Schwierigkeiten gefunden haben. Da jedoch

diese nicht viel größer und weniger störend zu seyn scheinen,

als bei andern Dampfmaschinen, so erlaubt er sich, den deutschen

Erfindungsgeist zur Wegräumung derselben aufzufordern. Deßwegen

theilt er jene Idee nebst den Veränderungen, welche er für

nothwendig oder ersprießlich hält, im Folgenden mit.

Die eben erwähnten Veränderungen betreffen nämlich hauptsächlich:

1) die Verwandlung des geradlinigen Dreiecks in ein sphärisches, weil dadurch der

Dampfraum gleichförmiger und länger wird, die Rotationsklappen

aber kürzer seyn können; 2) die Hinzufügung von Absperrungsklappen oder Hähnen in den

beiden Zuleitungsröhren des Dampfs, für die Zeit des Durchgangs

der Dreiecksspitzen unter der Rotationsklappe, um den Widerstand

derselben zu beseitigen; 3) die eben dadurch ermöglichte und

vielleicht noch etwas zu vergrößernde Annäherung zwischen den Zu- und

Ableitungsröhren; 4) in dem Trichter zum Schmieren.

Die Hauptsache der Maschine besteht nun nach der verticalen Durchschnittsabbildung, Fig. 5, in einem schmalen inwendig vollkommen

kreisförmigen und polirtem Ringe

a aus gegossenem Messing von völlig

gleicher fein abgeschliffener Höhe (etwa 1/8 bis 1/10 des

Durchmessers), an welchen zwei inwendig eben polirte Scheiben (von welchen hier nur Theile

der hinteren s, s, s sichtbar sind)

von gegossenem Eisen durch die im Ring angebrachten Löcher

dampfdicht angeschroben werden, um die beiden Grundflächen des

Cylinders zu bilden. Innerhalb desselben wird vermittelst der

sechs schmiedeisernen Speichen

b, b etc. die vollkommen centrirte

Achse

c durch das sphärische Dreieck

c, c, c gedreht, dessen eben und

fein polirte Oberfläche aus gegossenem Messing besteht, und

dessen Spitzen genau abgeschliffen sind, um die innere Fläche

des Ringes ohne erhebliche Friction möglichst dampfdicht zu

berühren. Auch die Seitenflächen des gegossenen Dreiecks sind so

abzuschleifen, daß sie die innere Seite der beiden Grundflächen

möglichst dampfdicht berühren, ohne eine

nachtheilige Reibung zu verursachen. Zu diesem Zweck läßt sich

rechts oben bei z, wo sich niemals

eingeschlossener Dampf befindet, zu beiden Seiten des Rings ein

mit Oel gefüllter Trichter

z anbringen, der durch eine feine

Oeffnung y tropfenweise so viel Oel

herabfallen läßt, als zum Schmieren der Oberfläche und Kanten

des Dreiecks und zugleich zur Verdichtung nöthig ist. Um jedoch

dem Ausströmen des Dampfs in das Innere des Dreiecks umsomehr

zuvorzukommen, dürfte es rathsam seyn, auch die beiden

Grundflächen seines Prismas durch aufgelegte Blechplatten dampfdicht zu

verschließen, von denen ebenfalls nur die hintere g hier sichtbar werden kann.

Nun wirkt der Dampf, welcher aus dem Dampfkessel durch zwei Röhren h

und i zugeleitet, und durch

zwei andere k und l abgeführt

wird, bei der in der Abbildung angenommenen Stellung auf

folgende Weise:

Indem er durch die geöffnete Sperrklappe

m (rechts) vermittelst der

Zuleitungsröhre i in den Cylinder

eingedrungen ist, hat er die Rotationsklappe f (deren Kanten und Scharnier

sorgfältig geebnet und polirt sind um möglichst dampfdicht zu

schließen), nachdem sie von der Spitze n frei geworden ist, gegen die glatte Oberfläche des

rotirenden Dreiecks gedrängt, und sowohl dadurch als durch

seinen Druck auf diese Oberfläche die Spitze n bis zu dem in der Abbildung

dargestellten Punkte fortgeschoben, indem beides

gemeinschaftlich auf die vordere Fläche des Dreiecks wie auf

einen einarmigen Hebel wirkt. Zwar bleibt nun dieses Verhältniß

nicht so vortheilhaft, wenn die Rotationsklappe bei weiterem

Fortrücken der Spitze n die mittlere

Speiche passirt hat, weil jetzt ein zweiarmiger Hebel entsteht;

doch drückt die Rotationsklappe noch immer auf den kürzeren

Hebel, bis links die zweite Spitze o

fortgetrieben wird und der eingeschlossene Dampf ohne Nachtheil

durch die Abzugsröhre h entweichen

kann. Diese kann auch etwas näher an i hinangerückt werden, wenn jenes veränderte

Verhältniß sich zuletzt sogar als ein Hinderniß beweisen sollte,

welches jedoch nicht wahrscheinlich ist.

Während die Spitze n an dem in der

Zeichnung angenommenen Punkte noch mit der vollen Kraft des

einarmigen Hebels fortgetrieben wird, befindet sich die zweite

Spitze o schon nahe vor der

Rotationsklappe e auf dem Punkt, wo

durch die Steuerung die Absperrungsklappe p geschlossen wird, während zugleich die obere

Ableitungsröhre l anfängt von der

Spitze q frei zu werden, also sich

zu öffnen. Die Spitze o findet daher

keinen Widerstand, die Rotationsklappe e in den Ausschnitt der innern Ringfläche

zurückzuschieben und unter denselben durchzugehen; worauf die

Klappe p sich wieder öffnet, und der

Dampf die Spitze o wieder eben so

fortschiebt, als es vorher bei der Spitze n geschah u.s.w. Dieser ganze Verlauf wird Jedem

sogleich einleuchten, wenn man ein sphärisches Dreieck von der

nämlichen Größe aus Papier schneidet und um den Mittelpunkt der

Achse c dreht.

Für stehende (zumal Hochdruck-)

Dampfmaschinen scheint diese Construction ungemeine Vortheile zu

versprechen, da ihre große Einfachheit die Anschaffungskosten um

ein Bedeutendes vermindern muß, und die stets in einer Richtung

fortschreitende Bewegung denjenigen Kraftverlust vermeidet, den

die entgegengesetzte Bewegung der Pumpenstängel und ihre

Uebertragung auf die Kurbel nebst der Friction der vielen

Hülfsapparate nothwendig verursacht. Dabei vertritt das

rotirende Dreieck (zumal wenn es zwischen den Deckblechen mit

einer passenden Masse ausgefüllt wird) vielleicht hinreichend

die Stelle des Schwungrades. Ob auch bei Niederdruck der

Condensator entbehrlich sey, lasse ich dahin gestellt, obgleich

ich es vermuthe, bei Hochdruck aber dürfte er um so leichter

entbehrt werden können. Sogar eine unvollkommene

Dampfdichtigkeit wird von geringerem Nachtheil seyn, weil sie,

wenn auch nicht ohne Kraftverlust, doch nirgends der Bewegung

hinderlich wird. Da jedoch beim Mangel des Condensators die

eintretende Luft zwischen k und r, so wie zwischen l und t

zusammengepreßt wird, so wird es nöthig seyn, bei r und t

Oeffnungen im Ring zu machen, die stets unverschlossen bleiben

können weil in jenen Strecken sich niemals eingesperrter Dampf

befindet.

Dagegen scheint die Umsetzung der Bewegung

in eine rückläufige wegen der Rotationsklappen so große

Schwierigkeiten darzubieten, daß für die wünschenswerthe

Anwendung des rotirenden Dreiecks auf die Dampfschiffe und

Locomotiven wohl wenig Hoffnung bleiben möchte.

Augustenburg, im December 1847.

Tafeln