| Titel: | Verbesserte Schmierbüchse, worauf sich James Carter zu Oldham in Lancashire, am 14. Decbr. 1846 ein Patent ertheilen ließ. |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. V., S. 20 |

| Download: | XML |

V.

Verbesserte Schmierbüchse,

worauf sich James Carter zu Oldham in

Lancashire, am 14. Decbr. 1846 ein Patent ertheilen

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Nov. 1847, S. 247.

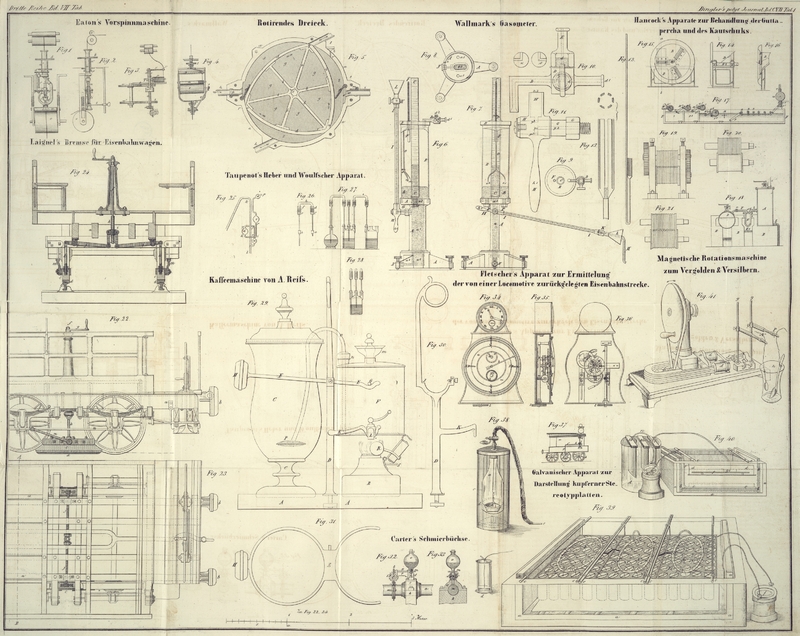

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Carter's Schmierbüchse.

Dieser Apparat hat den Zweck die zu schmierenden Achsen in

gewissen Intervallen mit Oel oder einem sonstigen Schmiermittel

zu versehen, dessen Zuflußmenge nach Belieben verändert und

regulirt werden kann.

Fig. 32 ist die Seitenansicht und Fig.

33 der Querschnitt einer an einem Achsenlager

angebrachten Schmierbüchse, welche darauf berechnet ist, nach je

5200 Umdrehungen der Welle Oel zuzuführen. a, a ist die zu schmierende Welle;

b, b ein Theil des Lagers; c, c die Deckplatte des Lagers. An

den oberen Theil des Deckels c, c

ist eine Büchse d und an diese ein

Träger e, e befestigt, in welchem

die Achsen f und g gelagert sind. An die Welle a, a ist eine endlose Schraube h befestigt; diese besteht aus zwei

Theilen, welche durch kleine Schrauben mit einander verbunden

sind. Die endlose Schraube greift in ein Rad i von 29 Zähnen, welches an dem

einen Ende der Achse f sitzt.

An ihrem andern Ende enthält die Welle f eine in ein Rad k von 20

Zähnen greifende endlose Schraube j.

Die Welle g dieses Rades enthält

wieder eine endlose Schraube l,

welche ein Rad m von 27 Zähnen in

Bewegung setzt. Dieses Rad ist an dem oberen Ende eines genau

abgeschliffenen und in der Büchse d

rotirenden Hahns n befestigt. Auf

dem Hahn ist der Oelbehälter o

befestigt. Der Hahn n ist oben und

unten offen und besitzt zwei Seitenöffnungen p und q;

er ist mit einer Leiste (midfeather)

versehen, die sich über die Oeffnung p und unter die Oeffnung q

erstreckt. Während der Rotation des Hahnes n kommt die Oeffnung q der Schraube r gegenüber und gestattet dem Oel

den Raum zwischen dem Hahn und dem Ende der Schraube r auszufüllen. Die fortgesetzte

Rotation des Hahns bringt sodann die Oeffnung p der Schraube r gegenüber und gestattet dem in dem

Raum zwischen der Schraube und dem Hahn befindlichen Oel, durch

den unteren Theil des Hahns n nach

der Welle a zu fließen. Zu gleicher

Zeit kommt die Oeffnung q der

Schraube s gegenüber und füllt den

zwischen dem Ende der letzteren und dem Hahn n befindlichen Raum an und so fort.

Es erhellt somit, daß während jeder Rotation des Hahns n der Welle a zweimal Oel zugeführt wird; und da auf das Rad m 27 und auf jedes der Räder i 20 Zähne kommen, so ist 20

× 20 × 27 = 10400. Demnach wird die Welle a auf 10400 Umdrehungen zweimal oder

auf 5200 Umdrehungen einmal mit Oel versehen. Die Quantität des

zugeführten Oels läßt sich mit Hülfe der Schrauben r und s

reguliren, und mittelst Abänderung des Verhältnisses des

Räderwerks können auch die Intervalle zwischen den einzelnen

Zuführungen regulirt werden.

Tafeln