| Titel: | Neue Kaffeemaschine von A. Reiß in Wien. |

| Autor: | A. Reiß |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. VIII., S. 32 |

| Download: | XML |

VIII.

Neue Kaffeemaschine von A.

Reiß in Wien.

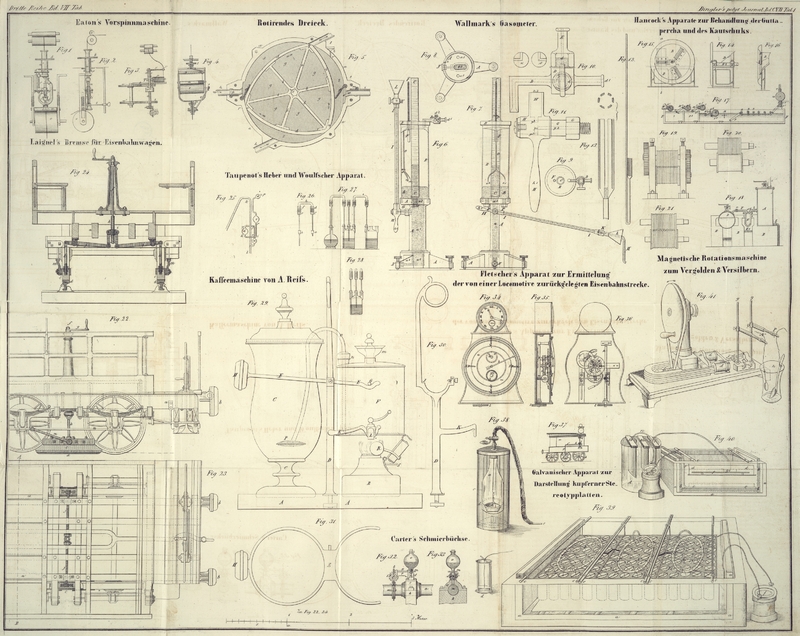

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Neue Kaffeemaschine.

Die in Nachfolgendem beschriebene neue

Patent-Kaffeemaschine von A. Reiß in Wien zeichnet sich nicht bloß durch ein

elegantes Aeußere aus, sondern liefert auch einen vorzüglichen

Kaffeeabsud, und bietet demjenigen, welcher sich in seinem

Zimmer den Morgentrank selbst bereitet, überdieß eine

interessante physikalische Spielerei dar. Eine solche kann man

das Bereiten des Kaffees in dieser neuen Maschine deßhalb

nennen, weil im Verlauf derselben drei physikalische Experimente

durchgeführt werden. Außerdem ist an der Weingeistlampe noch

eine kleine mechanische Vorrichtung angebracht, welche

selbstthätig die Flamme in dem geeigneten Augenblick, d.h. dann

wenn der Wasserkessel sich entleert hat, auslöscht, so daß der

leere Kessel nie erwärmt werden kann, also vor dem Schmelzen

geschützt ist, auch wenn derselbe weich gelöthet seyn

sollte.

Das Princip der neuen Kaffeemaschine ist folgendes: wird in einem

hermetisch verschlossenen Gefäß Wasser erhitzt, so nehmen die

sich bildenden Dämpfe eine größere Spannung an als dem Druck

einer Atmosphäre entspricht, und können folglich das Wasser aus

dem Gefäß austreiben, wenn eine Röhre durch den Deckel des

Gefäßes und beinahe bis auf den Boden desselben geht. Das durch

die Röhre ausströmende Wasser hat eine höhere Temperatur, als

beim gewöhnlichen Kochen im offenen Gefäße. Dieses sehr heiße

Wasser ergießt sich in ein Glas, welches neben dem Wasserkessel

steht, und in das vorher die gemahlenen Kaffeebohnen geschüttet

wurden. Die Röhre, welche das Wasser aus dem Kessel in das Glas

führt, reicht auch in dem Glase beinahe bis an den Boden hinab,

und ist an ihrem im Glase befindlichen Ende mit einem sehr

feinen Seiher versehen. Hat sich der Kessel entleert, und

befindet sich also das Wasser im danebenstehenden Glase, so

erlischt die Flamme unter dem Kessel, und derselbe kühlt sich

allmählich ab. Dadurch condensiren sich die

zurückgebliebenen Dämpfe, und deren Spannung wird geringer als

der Druck der äußeren Luft, welche nun durch die nämliche Röhre

den fertigen Kaffeeaufguß wieder in den Wasserkessel

zurücktreibt, aus welchem derselbe durch Oeffnen eines kleinen

Hahns abgezogen werden kann.

Fig. 29 ist eine Ansicht der vollständigen

Kaffeemaschine, wobei der Wasserkessel als gefüllt angenommen

ist;

Fig. 30 eine Ansicht des Griffs, welcher zum

bequemeren Tragen der Maschine dient, und einem Hebel, der

später erwähnt werden soll, den Stützpunkt abgibt.

Fig. 31 ist eine horizontale Ansicht des Hebels, in

welchem der Wasserkessel hängt.

In allen Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben denselben

Gegenstand.

A ist ein Brettchen mit zwei

Vertiefungen, welche das Verrücken der Weingeistlampe B und des Glases C verhüten. In der Mitte des

Brettchens ist der Träger oder Griff D mittelst einer Mutter festgeschraubt. Ungefähr auf

seiner halben Höhe theilt sich der Träger D, so daß dadurch zwei Arme gebildet werden, Fig. 30, zwischen welchen der Hebel E wie ein Wagbalken oscilliren kann.

Der eine Arm dieses Hebels bildet eine offene Gabel, zwischen

welcher der cylindrische Wasserkessel F Platz hat. An letzterem ist auf beiden Seiten ein

vorstehender Stift G angebracht,

welcher sich in die Vertiefung an dem Ende des Hebels E einlegt, so daß der Wasserkessel

schwebend über der Weingeistlampe erhalten wird. Der andere

Hebelarm ist durch einen Ring gebildet, welcher weit genug ist

um das Glas C bei der Bewegung nicht

zu berühren. Ein Gewicht H, welches

an den zweiten Hebelarm angeschraubt ist, hebt den Wasserkessel,

so bald er leer ist, in die Höhe. Der Hebel E nimmt in diesem Fall eine schiefe

Lage an, welche der in der Zeichnung angegebenen entgegengesetzt

ist. Durch die Ansätze J an dem

Träger D ist der Hebel verhindert

eine zu große Schwingung zu machen. Mit dem Träger D aus einem Stück ist ein gebogener

Arm K, dessen Ende den Hahn L umfaßt, wodurch ein Schwanken des

Kessels F verhütet wird. Außerdem

ruht der Kessel, wenn er gefüllt ist, mittelst des Hahns L auf diesem Arm auf.

Der mit concavem Boden versehene Kessel F hat oben eine trichterförmige Oeffnung M, durch welche er gefüllt wird.

Diese Oeffnung wird nach dem Füllen durch einen Kork gut

verschlossen.

Eine zweite auf dem Deckel des Kessels angebrachte Oeffnung N ist ebenfalls durch einen Kork

verschlossen, durch welchen jedoch eine heberförmig gebogene

Röhre O luftdicht geht. Diese Röhre

reicht nahezu bis an den Boden des Kessels, wo sie schräg

abgeschnitten ist, und ihr anderes Ende, welches in dem Glase

sich befindet, ist mit einem sehr feinen Seiher P versehen. Durch den Hahn L kann der Kessel entleert

werden.

Das Glas C ist mit einem gewöhnlichen

Deckel zugedeckt, in welchem sich ein Schlitz befindet, so daß

die Röhre O durch denselben gehen

kann.

Die Weingeistlampe B ist mit einem

Deckel versehen, welcher durch ein Scharnier mit derselben

verbunden ist. Quer über den Deckel ist ein Draht befestigt,

dessen frei stehende Enden abwärts gebogen, und mit

kugelförmigen Gewichtchen R versehen

sind, welche den Deckel jedesmal schließen, wenn derselbe nicht

durch irgendeinen Widerstand daran gehindert wird. S ist ein an der Lampe B befestigter Stift, welcher das

vollständige Zurückschlagen des Deckels verhütet.

Ist der Wasserkessel gefüllt, so nimmt er die in der Zeichnung

angegebene Lage ein, weil er in diesem Fall schwerer als das

Gegengewicht H ist. Der vorher

geöffnete Deckel der Weingeistlampe liegt an dem Boden des

Kessels an, und kann nicht eher zufallen, als nachdem sich der

Kessel F so weit erhob, daß er mit

dem Deckel der Lampe nicht mehr in Berührung ist. Die Lampe wird

also so lange fortbrennen, bis die sich bildenden Dämpfe das

Wasser aus dem Kessel in das Glas C

hinübergedrückt haben. Das Gewicht H

bekommt alsdann das Uebergewicht, hebt den leeren Kessel, und

die Lampe erlischt.

Sobald der Kessel nun anfängt sich abzukühlen, geht der fertige

Kaffeeaufguß wieder in den Kessel (wenn sich nämlich gepulverte

Kaffeebohnen in dem Glase befanden) über, weil die darin

enthaltenen Dämpfe dem Luftdruck im Glase nicht mehr das

Gleichgewicht halten können. Von der Feinheit des Seihers P hängt natürlich auch die Klarheit

des Kaffees ab. Befindet sich der fertige Kaffee wieder in dem

Kessel F, so nimmt letzterer wieder

die in der Zeichnung angegebene Lage ein, so daß beim Oeffnen

des Hahns der Kessel nicht schwanken kann. Ist derselbe geleert,

so ist auch dieß äußerlich sichtbar, weil ihn dann das Gewicht

H in der Höhe erhält.

Tafeln