| Titel: | Ein neues Gasometer, von Wallmark. |

| Fundstelle: | Band 107, Jahrgang 1848, Nr. IX., S. 34 |

| Download: | XML |

IX.

Ein neues Gasometer, von Wallmark.

Aus der Oefersigt af Kongl. Vetensk. Acad. Förhandl., durch Poggendorff's Annalen der Physik, 1847 Nr. 11.

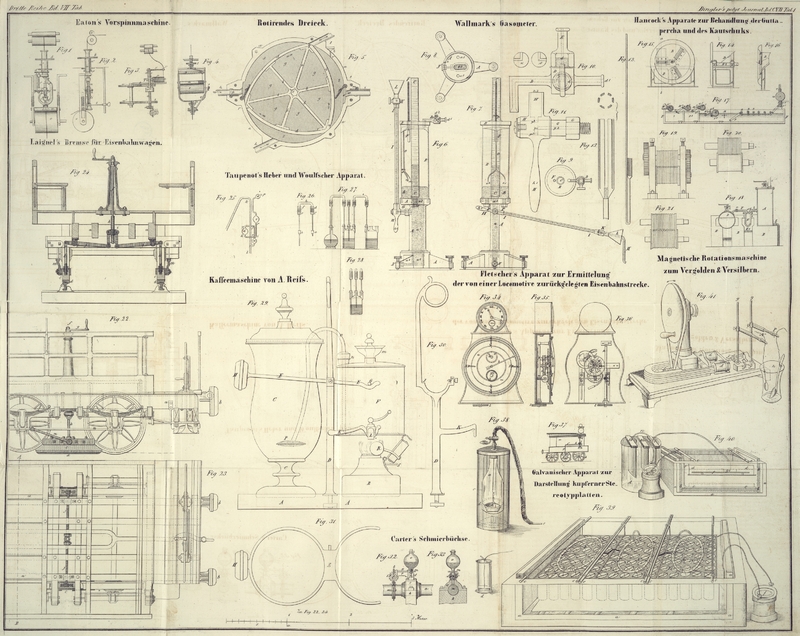

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Wallmark's Gasometer.

Das vom Verf. erfundene Gasometer hat folgende Einrichtung.

A (Fig.

6, 7 und

8) ist

ein auf Stellschrauben ruhender Träger von Gußeisen. Derselbe

besteht aus einem Dreifuß mit den darin sitzenden

Stellschrauben, ferner einer aufrechten Säule und zu oberst

einer runden dicken Scheibe (Bricke). Scheibe und Säule haben

einen durchbohrten Schacht a₁, und die Scheibe besitzt nahe an ihrem Umfang

eine tiefe nach unten etwas erweiterte Nuthe a₂ (Fig.

8), worin der Glascylinder B

eingekittet ist.Der Kitt, dessen ich mich zu diesem Apparat bediente,

besteht aus 8 Gewichtstheilen klaren Kolophoniums und 2

Theilen weißen Wachses, die zusammengeschmolzen, und

denen nun 4 Th. geschlämmten Eisenoxyds, und endlich,

ohne weitere Erhitzung, 1 Th. venetianischen Terpenthins

eingemengt wurden. Dieser Kitt ist zu dergleichen Behufe

vortrefflich, aber ein damit gekitteter Apparat darf

nicht starker Sonnenhitze oder einer anderen

entsprechenden Wärme ausgesetzt werden.

In den nach oben gekehrten Boden dieses Cylinders sind drei

Löcher gebohrt. Im mittelsten und größten derselben sitzt

eingekittet die Glasröhre C,In dem vorgezeigten Apparat hat diese Glasröhre 17,0

Millimeter inneren und 19,0 äußeren Durchmesser. die an beiden Enden offen ist und mit dem unteren etwa 5

Millimeter über der obersten Ebene des eisernen Fußes bleibt.

Diese Röhre ist auf zwei gegenüberstehenden Seiten in Millimeter

getheilt, und durch eingewogenes Quecksilber genau calibrirt.

Das Resultat dieser Calibrirung ist in eine Tafel gebracht,

welche die Höhe des Quecksilbers in der Röhre für jeden

Kubikcentimeter angibt. Die Enden der Röhre sind den

gegenüberliegenden Gradstrichen genau parallel. In einem anderen

Loch desselben Bodens befindet sich eingekittet ein

rechtwinklich gebogenes Stahlrohr D

(Fig.

6, 9 und

10).

Dieses trägt an seinem äußeren Ende einen Stahlhahn d, dessen Zapfen in der Achse von

zwei unter sich winkelrechten und einander treffenden Löchern

durchbohrt ist; ferner trägt es ein horizontales Rohr d₁ und ein verticales d₂, wodurch man nach Belieben

eine Gemeinschaft herstellen kann zwischen dem Inneren des

Glascylinders und dem verticalen Rohr d₂, sobald der Hahn die Stellung a hat, oder zwischen diesem Rohr

und dem horizontalen d₁, wenn

man den Hahn in die Stellung β dreht. In jeder andern ist der Hahn

geschlossen. Endlich ist in dem dritten und kleinsten Loche des

Cylinders ein empfindliches und auf dem Glasstiel getheiltes

Thermometer eingekittet.Theils um eine vollkommene Dichtheit zu erhalten, theils

um bei Füllung des Apparats mit Quecksilber alle Luft

durch den Hahn D

auszutreiben, theils weil das Thermometer nicht die

Schmelztemperatur des Kitts ertrug, geschahen diese

Kittungen auf folgende Weise: Nachdem das Rohr C mit umgebundenen Faden und

Wachs an seine Stelle eingesetzt und am unteren Ende mit

Kork befestigt worden, so daß es seine Lage nicht

verändern konnte, wurden die anderen Löcher im Boden

durch Holzstifte, welche noch ein Stück weiter als durch

den Boden gingen, verschlossen. Der Cylinder wurde nun

in geneigte Stellung gebracht, der Kitt eingethan und

durch vorsichtige Erwärmung geschmolzen; vermöge der

Neigung kam er nun in dickeren Lagen zu dem Thermometer.

Während der Erstarrung des Kitts wurden die Holzstifte

ausgezogen. In das eine Loch wurde nun mit Kitt der Hahn

eingesetzt, und dessen Mündung bis weiteres mit einem

dazu geformten Messingpfropfen mit langem Stiel

verschlossen. Endlich ward auch das Thermometer

eingesetzt, darauf wurden alle Undichtheiten durch einen

an einem Ende erwärmten Metallstab fernerweitig

verkittet, und das ganze Kittgewölbe in ebener

Aufsteigung bis zur Hahnmündung gebildet.

Im oberen Theil der Säule des Eisenfußes befindet sich ein

horizontales Loch mit Schraubenmutter, worin ein hohler

Stahlzapfen G (Fig.

6, 7 und

11)

festgeschraubt ist. Derselbe hat querdurch ein Loch g₁, welches mittelst eines

längs der Achse gehenden Canals g₂ mit dem Schacht communicirt; auch hat er

eine ausgedrehte Rinne g₃,

und auf ihm steckt ein Stahlstück, welches mit der Handhabe h₂ gedreht werden kann und

bei jeder beliebigen Stellung eine Gemeinschaft der Röhre h₂ mit dem Schacht a₁ gestattet. In die Röhre

h₂ ist ein Glasrohr

eingekittet, an das obere Ende dieses ein Stahlhahn K, und an letzteren wiederum ein

kleiner Glastrichter L.Die Idee des Gebrauchs einer winkelrecht gebogenen Röhre

zum Herauslassen vom Wasser oder Quecksilber bei

Gasversuchen gehört bekanntlich Mohr (Pogg. Ann.

Bd. LIX S. 139).

O ist ein zugleich mit dem

Thermometer eingekitteter Eisendraht, welcher, indem er durch

einen kleinen Knopf o gegen die

innere Glaswand federt, Festigkeit bekommt, und bei etwas

verschiedener Höhe in zwei dünne Spitzen o₁ und o₂

ausläuft; a₃ sind zwei Löcher

zum Reinigen des Apparats, welche durch Schrauben P verschlossen werden, und a₄ ist ein Loch zum Abzapfen,

welches durch Schraube N

verschlossen wird. Fig.

6, 7,

8,

9 und

12

sind ein Viertel der wahren Größe und Fig.

10, 11

und 13

die volle Größe. Der vorgezeigte Apparat erfordert etwa 650

Kubikcentimeter oder 21 schweb. Pfd. Quecksilber zum Füllen, und

gestattet wenigstens 450 Kubikcentimeter Gas zu messen.

Füllung des Apparats mit Quecksilber.

Der Hahn d wird in die Stellung a gebracht und auch K geöffnet. Darauf gießt man in den

Trichter L Quecksilber,Der Verf. bedient sich als Quecksilberbehälter eines

Glascylinders mit einem Loch im Boden, worin ein Hahn

mit Pfeife eingesetzt ist. Dieser Behälter steht auf

einem Dreifuß neben dem Apparat. welches demnach zuerst den Schacht a₁ anfüllt. Wenn der Apparat

zuvor leer ist, thut man wohl, etwas Quecksilber durch den

Abzugscanal a₄ abfließen zu

lassen, um sicher zu seyn, daß keine Luft darin bleibe. Um zu

verhindern, daß Luft durch die Röhre J eindringe, neigt man diese, bis Quecksilber

herausfließt, verschließt nun den Hahn K, stellt die Röhre dann senkrecht, und öffnet hierauf

den Hahn K beim Eingießen nicht eher

als bis sich Quecksilber im Trichter befindet. Bei fortgesetztem

Zugießen steigt das Quecksilber in den Cylinder B und in die Röhre C, bis es durch den Hahn d und durch das Loch d₂ auszufließen beginnt; dann

schließt man den Hahn d und schafft

das in der kleinen Röhre d₂

befindliche Quecksilber fort. Die Höhe des Quecksilbers in der

Röhre C wird abgelesen, nachdem

deren oberes ebengeschliffenes Ende mittelst der Stellschrauben

des Apparats und mittelst einer auf dieses Ende gesetzten

Dosenlibelle horizontal gestellt ist. Diese Einstellung ist bei

allen Ablesungen am Rohr C

nothwendig. Bei sehr genauen Bestimmungen wird die Temperatur

des Quecksilbers aufgezeichnet.

Gas in den Apparat zu bringen und zu

messen. Man schraubt die Stahlröhre E auf, wie Fig.

10 zeigt, und setzt sie in luftdichte Verbindung mit

der Röhre, durch welche das Gas in das Gasometer gebracht werden

soll; hierauf wird der Hahn d in die

Stellung a zurückgedreht. Die

gebogene Glasröhre M (Fig. 7) paßt man mit einem ihrer Enden, um welches

ein Faden gewickelt ist, in den Hals des Trichters L, bringt die Röhre I mit der Handhabe H in eine geneigte Lage und öffnet

den Hahn K; dann rinnt Quecksilber

aus und saugt Gas in den Apparat. Nach beendigter Einsaugung

verschließt man den Hahn K, nimmt

die Röhre M fort, stellt I wieder vertical, und läßt nun

Quecksilber ein- oder austreten, bis das Quecksilber in

der Röhre C und in dem Cylinder B in gleicher Höhe steht, worauf man

den Stand des Quecksilbers in der graduirten Röhre C, die Temperatur des Gases und den

Barometerstand beobachtet. Durch Messung des ausgeflossenen

Quecksilbervolums, wenn man davon dasjenige abzieht, welches

sich, nach der zuvor erwähnten Calibrirungstabelle, in der Röhre

über dem gegenwärtigen Niveau befand, erhält man das Volum des

Gases, welches nun auf 0° und den mittleren

Barometerstand reducirt werden kann. Auch kann man das

Quecksilber in der Röhre höher stehen lassen, und auf diese

Weise so viele controlirende Versuche machen wie man will. Macht

man wenigstens drei Beobachtungen bei verschiedenen Druckhöhen,

so bekommt man sowohl den Barometerstand als das Volum des Gases

bei dem mittleren Barometerstand, obwohl nicht so genau wie mit

Hülfe eines guten Barometers. Durch Wiederfüllung des Apparats

mit dem gemessenen Quecksilber, während das Gas herausgelassen

wird, hat man die schärfste Controle für die Richtigkeit der

Messung des Quecksilbers. Natürlicherweise kann das Volum auch

bestimmt werden, wenn Luft oder ein anderes indifferentes Gas

zuvor im Apparate war, aber obiges Verfahren muß befolgt werden,

wenn man das Gas, wenigstens sehr nahe, ungemengt haben

will.

Die Messung des Quecksilbers

geschieht in einem Maaße, dessen Volum zu diesem Zweck durch

Einwägung von Wasser oder Quecksilber bei einer gewissen

Temperatur genau bestimmt worden ist. Hr. W. bedient sich dazu

zweier Flaschen mit ab- und ebengeschliffenen Hälsen (von

denen die eine 100,96 Kubikcentimeter und die andere 26,71

Kubikcentimeter faßt), sowie einer Röhre, die 5,0

Kubikcentimeter faßt (alles bei + 15° C.) und durch

eingewägtes Quecksilber in Zehntel-Kubikcentimeter

getheilt ist, so daß man 0,01 Kubikcentimeter sicher abliest.

Nachdem ein solches Maaß mit Quecksilber gefüllt worden, wird es

von Luftblasen befreit (mittelst eines Eisendrahts, an dessen

Ende ein kleines Stück Fell winkelrecht gegen den Eisendraht

befestigt ist), dann wieder gehäuft angefüllt und mit einem

darauf gelegten ebenen Glasstück abgestrichen.

Zur qualitativen oder quantitativen Untersuchung eines Gemenges

von Gasen, von denen eins oder mehrere sich absorbiren

lassen, bringt man, nachdem das Volum des Gemenges wie oben

bestimmt ist, einen gebogenen Eisendraht hinein (Fig.

12)Bunsen und Playfair schreiben in ihrem

„Bericht über die aus Eisen-Hohöfen

entwickelten Gase“ (Report of the British Assoc. for

the advancem. of Science f. 1845) vor, den

Körper haltenden Eisendraht zu amalgamiren, und das

außerhalb des Gases befindliche Ende des Drahts in

Quecksilber zu halten, um Adhäsion der Luft und

Endosmose zu vermeiden. Dieß habe ich hier nicht

beobachtet, weil der in dem Apparat angewandte

Eisendraht winkelrecht gegen seine Länge grob angefeilt

war, wodurch die feinen Canäle, welche sich längs einem

Draht im Zieheisen bilden, fortgeschafft wurden; auch

habe ich keinen Gastransport längs diesem Draht

bemerkt., an dessen kürzeren Schenkel eine Art Korb von

Stahlfedern befestigt ist, der einen kleinen Cylinder von dem

absorbirenden Körper enthält.In einer zu diesem Zweck aus zwei Stücken gebildeten und

inwendig verzinnten Form von Messing wurde Kalihydrat,

so wie auch Chlorcalcium, die bei nicht zu hoher

Temperatur geschmolzen worden, ausgegossen. In dieser

Form kann auch das von Bunsen

für (l. c.) als

Aufsaugungsmittel für Schwefelsäure vorgeschriebene

Kohlengemenge, das auch zur Absorption von

Kohlenwasserstoff dienlich ist, zusammengepackt

werden. Dieser Apparat wird in der Röhre C hinabgeschoben, bis er den Boden des Schachts

erreicht, dann horizontal geführt, damit der absorbirende Körper

seitlich der Unterkante der Röhre komme, und nun heraufgezogen,

damit letzterer in das Gas gelange. Während der Absorption wird

Quecksilber nach Maßgabe des Bedarfs abgelassen, und nach

beendigter Absorption der absorbirende Körper herausgenommen.

Das rückständige Volum wird auf schon genannte Weise bestimmt.

Ist eine Detonation erforderlich, so kann man sie allmählich an

geringen Portionen in einem kleinen Eudiometer bewerkstelligen,

in welches man das Gas aus dem Gasometer durch eine mit d₂ communicirende Röhre

leitet.

Außer seiner Eigenschaft als eigentliches Gasometer kann der

Apparat auch benutzt werden als Messer der Spannkraft des

Wasserdampfs, als Hygrometer, Barometer etc.

Es ist jedoch eine größere Menge Versuche erforderlich, ehe man

die Tauglichkeit des Apparats zu diesem Physikalischen Behuf

beurtheilen kann. Der Verf. hatte einige Versuche zu diesem

Zweck begonnen; da er sie aber durch eine längere Reise

unterbrechen mußte, so beschränkt er sich darauf die Art

anzudeuten, wie das Gasometer zu solchen Anwendungen benutzt

werden kann, hoffend, die Resultate seiner Untersuchungen

künftig der Akademie vorlegen zu können.

Zur Messung der Spannkraft von Dämpfen

bei gewöhnlicher Temperatur der Luft wird trockne Luft in das

Gasometer eingeschlossen, und das Quecksilber im Cylinder und in

der Röhre C auf gleiche Höhe

gebracht. Dann läßt man ein gebogenes Glasrohr mit capillarer

Spitze, welches die auf ihren Dampf zu untersuchende Flüssigkeit

enthält, in die Röhre hinab, so daß die capillare Spitze

seitwärts unter den Rand der Röhre zu stehen kommt, und schafft

nun, entweder durch vorsichtiges Hineinblasen oder mittelst

eines kleinen Druckkolbens im langen Schenkel der Röhre die

Flüssigkeit auf die Oberfläche des Quecksilbers im Cylinder, wo

sie nun verdunstet, und ihr Dampf das Quecksilber in der Röhre

C ein Stück hinaufdrückt,

welches die Spannkraft des Dampfs für die vom Thermometer

angezeigte Temperatur angibt.

Ebenso dient der Apparat als Hygrometer, und zwar auf zwei einander controlirende

Weisen. 1) Wenn man in die in das Gasometer eingesogene und

daselbst abgesperrte Luft von der Spannung der Atmosphäre eine

Stange geschmolzenen Chlorcalciums bringt, nach vollendeter

Austrocknung derselben das Chlorcalcium herausnimmt, und

Quecksilber einfüllt, bis die Oberflächen desselben wieder im

Niveau stehen, so erhält man durch Rechnung die Spannkraft des

Wasserdampfs. 2) Wenn man auf obgenannte Weise der abgesperrten

Luft Wasser hinzugefügt, gelangt sie bald zum Maximum der

Feuchtigkeit, woraus die gesuchte sich berechnen läßt, wenn die

Temperatur bekannt ist.

Tafeln